長期間放置して置いたジムニーの燃料タンクが錆び、その内部の回転不能となった燃料ポンプの復活に挑戦した。

下図は、全体に錆が付着し、モーターポンプが回転不能となった燃料ポンプ。 赤錆はポンプ部材の錆ではなく、タンクの鉄錆がメッキ表面に付着していものである。

復活作業手順は、

①ポンプアッシー(ASSY)を分解して、

②ポンプの吸入口と吐出口から、パーツクリーナーとCRC556などを吹き込む。

③ポンプ横腹をハンマー等で叩く。・・内部に付着の錆を落とすために(効果の程は不明だが)

④ポンプ電源線に、DC12Vを接触させ、次に+、-を反転を繰り返す。

【注】接触端子に火花がでた状態で、すぐに接触を離すこと。連続通電するとモーターが焼損するので。

⑤ポンプに何らの反応がなければ、上記②、③、④を繰り返す。

⑥そのうちに、内部がカチッと音が出てくるので、更に②、③、④を繰り返し、正常回転するまで根気よく繰り返す。

⑦正常回転が得られたら、分解したものを元に戻す。

分解し清掃したポンプパーツ

分解し清掃したポンプパーツ

元に戻したポンプASSY

元に戻したポンプASSY

この方法で3台のうち2台を復活させることができた。

しかし、1台についてはハンマーでたたいて分解してしまったので復活不能となってしまったぁ・・・・! これが最も新しい物だったのに・・・

こんなボロボロのポンプを復活させよう、なんて思うのは、貧乏人のわが廃棄物彩生処しかいないだろう、と思う反面、復活できたことを満足しつつ、誇らしげにこの記事を綴っているのである。

下図は、全体に錆が付着し、モーターポンプが回転不能となった燃料ポンプ。 赤錆はポンプ部材の錆ではなく、タンクの鉄錆がメッキ表面に付着していものである。

復活作業手順は、

①ポンプアッシー(ASSY)を分解して、

②ポンプの吸入口と吐出口から、パーツクリーナーとCRC556などを吹き込む。

③ポンプ横腹をハンマー等で叩く。・・内部に付着の錆を落とすために(効果の程は不明だが)

④ポンプ電源線に、DC12Vを接触させ、次に+、-を反転を繰り返す。

【注】接触端子に火花がでた状態で、すぐに接触を離すこと。連続通電するとモーターが焼損するので。

⑤ポンプに何らの反応がなければ、上記②、③、④を繰り返す。

⑥そのうちに、内部がカチッと音が出てくるので、更に②、③、④を繰り返し、正常回転するまで根気よく繰り返す。

⑦正常回転が得られたら、分解したものを元に戻す。

分解し清掃したポンプパーツ

分解し清掃したポンプパーツ 元に戻したポンプASSY

元に戻したポンプASSYこの方法で3台のうち2台を復活させることができた。

しかし、1台についてはハンマーでたたいて分解してしまったので復活不能となってしまったぁ・・・・! これが最も新しい物だったのに・・・

こんなボロボロのポンプを復活させよう、なんて思うのは、貧乏人のわが廃棄物彩生処しかいないだろう、と思う反面、復活できたことを満足しつつ、誇らしげにこの記事を綴っているのである。

ローラ表面が荒れている

ローラ表面が荒れている 内輪面も傷だらけ

内輪面も傷だらけ トルクレンチで締め付け

トルクレンチで締め付け バネ秤での起動力確認

バネ秤での起動力確認 分離したさびさびの電磁ポンプASSY

分離したさびさびの電磁ポンプASSY ケースを切断して分解した電磁ポンプ本体

ケースを切断して分解した電磁ポンプ本体

譲渡したF6Aボアアップエンジン

譲渡したF6Aボアアップエンジン

板金のため分解

板金のため分解 修復完了状態

修復完了状態

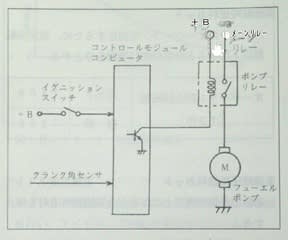

JA11の燃料ポンプ回路図(一部修正)

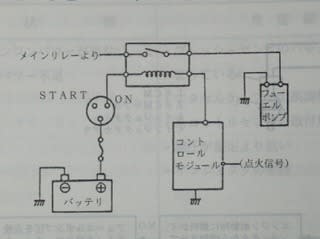

JA11の燃料ポンプ回路図(一部修正) 実態と少し違う回路図

実態と少し違う回路図 激摩耗したクラッチ

激摩耗したクラッチ 購入した純正品

購入した純正品 ミッションへのロープ、ジャッキ取付状態

ミッションへのロープ、ジャッキ取付状態 吊り上げロープをマフラーへ縛りつけた状態(マフラーは左側へ寄せてある)

吊り上げロープをマフラーへ縛りつけた状態(マフラーは左側へ寄せてある)

SJ10のベアリングを外した状態(スペーサ付きである)

SJ10のベアリングを外した状態(スペーサ付きである) オイルシールが組み込まれたベアリング

オイルシールが組み込まれたベアリング 内輪の巾を広くしたベアリング

内輪の巾を広くしたベアリング  バックプレートを通してベアリングを打ち込んだ状態

バックプレートを通してベアリングを打ち込んだ状態 追加したスターターリレーとヒューズBOXの回路図

追加したスターターリレーとヒューズBOXの回路図 バッテリー取付位置付近に配したリレーBOXとリレー

バッテリー取付位置付近に配したリレーBOXとリレー 廃品流用したSJ40のコンパクトなヒューズBOX:6回路用

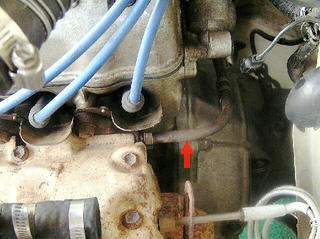

廃品流用したSJ40のコンパクトなヒューズBOX:6回路用 EGRパイプ:排気側

EGRパイプ:排気側 EGRパイプ:吸気側

EGRパイプ:吸気側 EGRパイプの端末にボルトを差し込んで循環を遮断した。

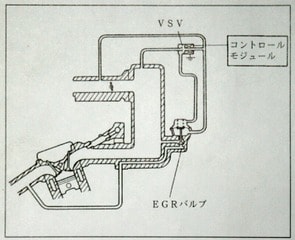

EGRパイプの端末にボルトを差し込んで循環を遮断した。 F6AのEGR装置説明図

F6AのEGR装置説明図