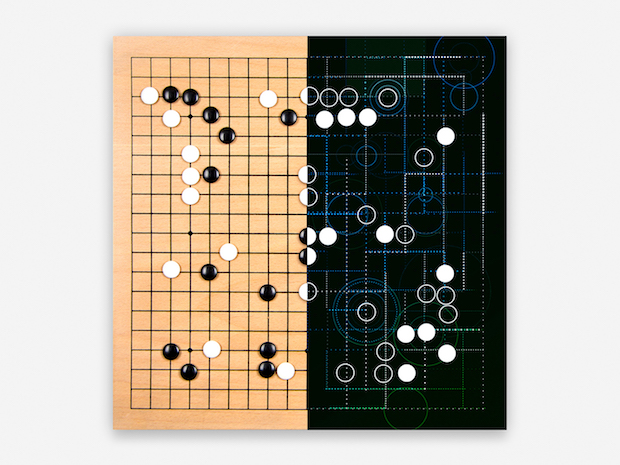

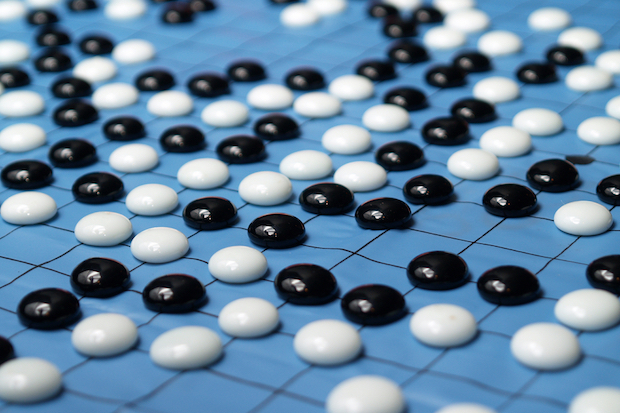

絵や写真をクリックすると、その関連ページが参照できます 2017年元旦 明けましてお目出度うございます。  申酉騒ぐの相場格言通り、大波乱の1年で年明けからの暴落で始まり、トランプ相場の余韻を残しながら大納会となり、格言通り今年も混乱が実感として予想されます。 せっかく2万円超を期待したのですが、アッサリと19000円を割り込みそうな勢いです。 株式は単なる投資対象と言うことだけではなくて、リアルタイムに経済と心理状況を表す現実的な唯一の指標と言っても良いと思います。 昨年はいくつもの国民投票や選挙で番狂わせがありましたが、株式相場は市場参加者による投票が毎日行われていて、その結果がリアルタイムで分かり、それに対する反応も即時に行われると言う極めて厳格かつ即時的な指標だと思います。 もちろんそれには心理的な影響も完全に組み込まれていて、総合的な判断となります。 おまけに金銭の裏付けもあり、単なるアンケートでは得られない真剣さとそれに関わる心理状態も影響し、読み間違いもたくさんあります。  初期のころからインターネットに、それと意識せずに付き合ってきたのですが、最初にインターネットとして意識したのは初期のブラウザであるMosaicが一般的になった1993年、その後一般の人がインターネットを知ったのが、1996年だと思います。 典型的な文系人間だった父親がインターネットと口にしたのにビックリしました。 初期のころからインターネットに、それと意識せずに付き合ってきたのですが、最初にインターネットとして意識したのは初期のブラウザであるMosaicが一般的になった1993年、その後一般の人がインターネットを知ったのが、1996年だと思います。 典型的な文系人間だった父親がインターネットと口にしたのにビックリしました。それから20年が経過して、どうもこれからはインターネット2.0とも言うべき新時代に入ったと言う思いが強くなりました。 日本を含む各地での選挙や投票の意外性は、従来型のマスコミが実態を正確に報道できなくなり、実際の情報はインターネットとスマホを介して行われる事がメジャーになって来たことを示していると思います。 政治そのものに大きな本質的な影響を与えるようになったと言う事でしょう。 ケータイのiモードのプロジェクトに最初に関係したころには、元々PCでのインターネットが当たり前と思っていたので、こんな小さな画面で何が出来るのか? との疑問が多く、ビジネスとしては本気になれませんでした。 しかし、それがドンドン浸透し、スマホの登場によって画面の問題は解消されてPCと同様になり、OSが変わったことで、GUIも革命的に変化し、今やインターネットはスマホと一体となったと言って良いでしょう。 かたやiモード対応の機種の出荷が終了したのも象徴的だと思います。  インターネットの規模の点では、IoTが進展して接続台数は今の10倍から100倍にまで膨らむと思います。 折しも従来型IPV4によるIPアドレスが昨年に枯渇したと言うニュースがありました。 以前から枯渇すると言うことでV6が浸透してきているのですが、それがとうとう現実のものとなり、非常に象徴的だと思います。 インターネットの規模の点では、IoTが進展して接続台数は今の10倍から100倍にまで膨らむと思います。 折しも従来型IPV4によるIPアドレスが昨年に枯渇したと言うニュースがありました。 以前から枯渇すると言うことでV6が浸透してきているのですが、それがとうとう現実のものとなり、非常に象徴的だと思います。従来はM2M (Machine to Machine)として考えられていたのですが、これが昨年からIoTとして、急速に発展しました。 これも2000年ころからプロジェクトに参加していたのですが、当時とまったく同じ議論がIoTでもなされています。 もちろんそれ以上に概念に幅が出てきていますが、ビジネスモデル的にも基本的には同じ議論です。 M2Mのころは、ケータイの市場が飽和しつつあり、ケータイキャリアとしては、この市場を爆破的に増やすには、と言う少し後ろ向きの姿勢がありましたが、IoTはもっと前向きだと思います。 当時も計画したM2MとAIとの連携も、当時は飛躍的に伸びるAI技術も無く、コンセプトだけでしたが、IoT時代ではディープラーニングと言う強力なツールが出現し、想定以上の成果を上げています。 ただいくら強力でもディープラーニングは大きな意味の統計処理を行う技術なので、これに適した分野では大きな成果があります。 将棋や囲碁の世界では、過去の棋譜などを勉強して強くなっていくのですが、これ  はディープラーニングの得意中の得意で、トッププロが敗北するのは当然だと思います。 これからは、過去の棋譜などに囚われるのではなくて、全く新しい戦法を考えないといけない時代になったと思います。 はディープラーニングの得意中の得意で、トッププロが敗北するのは当然だと思います。 これからは、過去の棋譜などに囚われるのではなくて、全く新しい戦法を考えないといけない時代になったと思います。一方のAI分野は当面はディープラーニングの統計処理が力を発揮しますが、やはり本来の意味理解の技術を進めないといけないと思います。 ディープラーニングは、いわば高度なオウム返しであって、何か入力があるとそれに対する過去の事例を素早く引き出して返すと言う方法です。 中身の意味は分からなくても良いのです。 30年ほど前に、「人工無能」と言うお遊びのプログラムがありましたが、何か質問すると、適当に答える。 しかしその気になっていると不思議に会話が成立している「感じがする」と言うしろもので、これと今の人工知能会話とどれくらい違うのか。 本物のひととの会話でも、日常挨拶は、ほとんど人工無能でなされていると感じるときがあるくらいです。 意味理解が出来ると人間本来の能力である「自意識」が形成されるかも知れません。 こうなるとやっと本物の「人工知能」になってくると思います。 ひょっとすると、意味理解とさらに別の技術ブレークスルー、流行の言葉で言うと技術シンギュラリティがあると、自意識が芽生えると思っています。 生きている内に本物のAIを体験できるのか?  インターネット上の更に大きな技術シンギュラリティは、ブロックチェーン技術です。 従来あったP2Pと言うサーバーレスシステムに暗号化技術を組み合わせたものですが、これはインターネット創造以来の大発明でしょう。 30日の日経本紙の1ページ広告と各ページの1/4広告は、何とビットコインの広告で埋め尽くされ、非常に象徴的だと感じました。 ブロックチェーンは、まずビットコインなどの仮想通貨でスタートしましたが、これからは、電子契約文書や登記文書などの大規模な原簿が必要な分野に革命を起こすと思います。 いずれは契約は全てインターネット上のブロックチェーンでなされ、暗号による個人認証が実印に替わるでしょう。 印鑑証明は過去の遺物になりそうです。  しかし現在のブロックチェーン技術は欠陥も多く、まだまだ発展の余地は大きいと思います。 また全てのトランザクションをブロックチェーン上に置くのは非合理的なので、契約文書の本体などは、従来型のデーターセンターに置かれるようになると思います。 しかし現在のブロックチェーン技術は欠陥も多く、まだまだ発展の余地は大きいと思います。 また全てのトランザクションをブロックチェーン上に置くのは非合理的なので、契約文書の本体などは、従来型のデーターセンターに置かれるようになると思います。1960年代にインターネットが発明されて以来、Webの発明を経て、50年を経過して、とうとう全地球規模で隅々まで地理的にも、経済的にも、政治的にも浸透してきて、いわばインターネット2.0とも言うべき時代に入ってきたのは間違いないでしょう。 しかも、一国はおろか全世界の仕組みや民主主義そのものにも影響を与える存在になり、それがさらに進展する時代になりました。 後生に残るターニングポイントだとひしひし感じます。 インターネット1.0を体験し、2.0のとば口を垣間見れたことにわくわく感が絶えません。 |

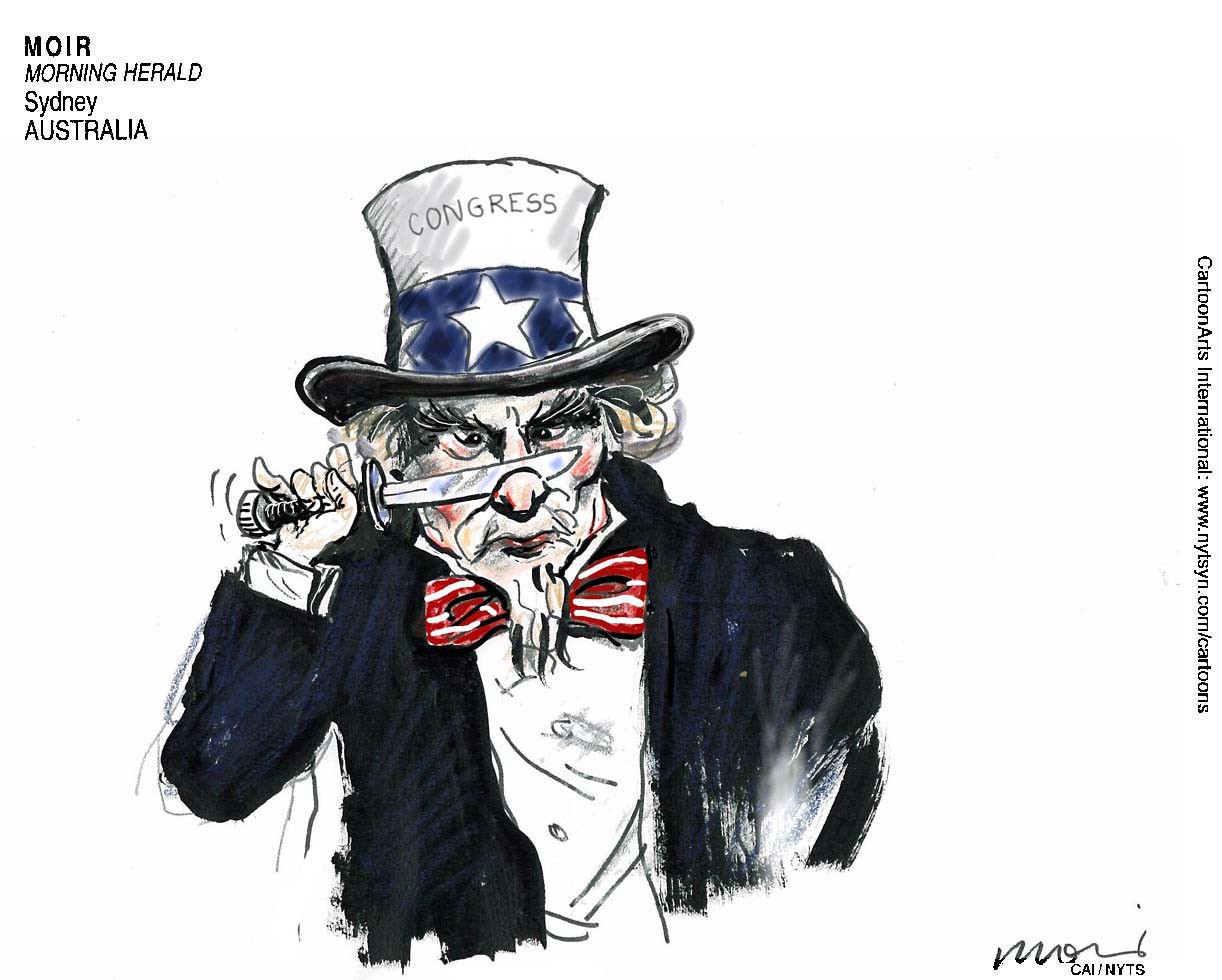

絵や写真をクリックすると、その関連ページが参照できます 2016年12月1日  驚愕のトランプ大統領誕生に世界中がひっくり返った11月でした。 冷静に考えると、民主党政権が8年も続いて、これと言う成果も無い中で次は共和党だと言うのが、まず第1点。 それとみんなは口には出さないが、黒人の大統領の後で女性の大統領でマイナーが16年続くことになるの第2点目。 私見ですがトランプの意図的な女性蔑視発言もこの辺りにポイントがありそうです。 驚愕のトランプ大統領誕生に世界中がひっくり返った11月でした。 冷静に考えると、民主党政権が8年も続いて、これと言う成果も無い中で次は共和党だと言うのが、まず第1点。 それとみんなは口には出さないが、黒人の大統領の後で女性の大統領でマイナーが16年続くことになるの第2点目。 私見ですがトランプの意図的な女性蔑視発言もこの辺りにポイントがありそうです。 意外だったのは白人女性の支持が意外にもトランプの方が高かった。 また白人低所得層も言われるほどトランプ支持ではなかった。 むしろ中間所得層以上の白人男性の支持が高かったと言うことです。 確かにオバマ民主党は、議会のねじれも有って、これと言った政策を実行できなかったし、その路線を踏襲するヒラリーも同じ評価だったのですね。 総得票数ではヒラリーが200万票も多かったようですが、選挙慣れしているはずのヒラリーが何で落としたのか? 共和党のサポートが十分得られなかったトランプの素人集団が何故選挙戦術で勝ったのか。 一説では、優秀なIT技術者がビックデータを駆使して選挙戦略を立てたと言うことです。 つまり従来型のメディアの予想がことごとく外れた事と、ビックデータの正解は非常に象徴的だと思います。 ツイッターなどのデータを利用したビックデータ解析では、従来型の面談や電話による世論調査では出てこない隠れトランプ票を検出していたのだと思います。  日本の世論調査も電話で行うようですが、これは日中に固定式電話に出て回答する人にバイアスがかかります。 質問の仕方によっても変わりますが、各社とも固定式電話による数千のサンプルデータですので、非常に危ういと思っています。 最近の大きなテーマの天皇生前退位問題も、世論調査では反対はたった5%しかなかって、大抵の機微な調査では反対は20-30%はかならずあるので意外でした。 私はどちらかというと慎重な考えですので、同じ意見は5%しかないのだとビックリしましたが、専門家のヒアリングでは1/3ぐらいが慎重な考えでした。 私と全く同じ意見と述べる人も居て、瞬間的には疎外感があったのですが、安心しました。 同じように考えている人は、5%では済まないと思うのですが、実態は分かりません。 ヨーロッパはブリグジッットで大騒ぎとなり、アメリカはトランプ騒ぎで、今度は韓国が大騒ぎになっています。 最初は単なる大統領絡みの、良くある不正疑惑だと思っていましたが、だんだんとデモの規模が大きくなり、最初は北の資金援助があるのでは? と言う見方もあったのですが、どうも一般民衆の中に不満が鬱積して、それが爆発したようです。 こう見ると、3つの流れは同じような閉塞感に対する不満が吹き出てきているように思います。 それが従来型のマスコミには反映されなくて結果的に爆発に見えてしまうのではないでしょうか。 日経平均はトランプ相場を反映して、しかも原油減産が予想以上の結果で、現時点で18600円超になりました。 確かにこの調子だと年末には19000円に到達しそうですが、その前に調整があると言う見方もあります。 対ドル円は140円になりましたが、これでFRBの利上げが12月に行われると120円も視野に入ってきます。  トランプ優勢の時の株価の動きも驚かされましたが、今後も波瀾万丈になりそうです。 恐らくヒラリーが接戦の末に制するだろうと思っていて、昼食を食べながらTVを見ていたら、オハイオはトランプ、しかもフロリダで優勢と言うことで、慌ててPCを見に行ったのですが、ちょうど昼休み。 後場の寄り付きでと思ったら、値が付かない状況がしばらく続きました。 トランプ優勢の時の株価の動きも驚かされましたが、今後も波瀾万丈になりそうです。 恐らくヒラリーが接戦の末に制するだろうと思っていて、昼食を食べながらTVを見ていたら、オハイオはトランプ、しかもフロリダで優勢と言うことで、慌ててPCを見に行ったのですが、ちょうど昼休み。 後場の寄り付きでと思ったら、値が付かない状況がしばらく続きました。 やっと値が付いたと思ったら、さらに下がって、それから少し上がって、また下がる。 これは想定通りと思っていたら、1000円安あたりから、急上昇。 慌てて買い戻す事になります。 この時点で空売りをしていた人は大きな損失を蒙ったのではないでしょうか。 長年見なかったリアルタイムの乱高下でした。 これでロムニーが国務大臣になったら、米国も盤石ではないでしょうか。 トランプ自身が良く分かっていて、選挙戦中にあれだけ非難していたロムニーを三顧の礼で迎えようとしていますが、恐らくロムニーは受けるでしょう。 株価には良い影響があり、これと利上げ円安、トランプ政策で、株価は上がるしか無いです。 ジュリニアーニの声もありましたが、国務長官と言うレベルではないと思います。 最近のITの話題は少ないのですが、中国製スマホにバックドアが仕込まれていたと言うニュースがありました。 国防高等研究計画局(DARPA)関連のセキュリティ解析ツール提供会社が、Shanghai ADUPS Technologyが開発したファームウェアが問題だそうです。 Shanghai ADUPS TechnologyはFirmware Over-The-Air(FOTA)アップデートサービスを提供する中国の大手企業である。クラウドベースのサービスを展開しており、同社が開発したファームウェアを組み込んだスマートフォンは、インターネット経由でファームウェアアップデートできます。  このADUPS製ファームウェアを採用したスマートフォンは、ユーザーの位置情報やユーザーの通話履歴、連絡先情報、および入力したテキストメッセージなどを収集し、72時間おきに、中国にあるサーバーに送信していたという。 BLU Products製のスマートフォン「BLU R1 HD」で確認されました。 ADUPSのファームウェアはこのほかにもHuaweiやZTEといったメーカーが採用し、出荷数は7億台に上るとの試算があり、潜在的に問題は存在するそうです。 しかし今のところBLU Products製のスマートフォン以外では問題は報告されていません。 これとは別にRagentek Technology製ファームウェアを採用するAndroid端末に深刻な脆弱性が見つかったとのこと。 これは、無線経由でファームウェアをアップデート(Over The Air=OTA)する際に暗号化通信が行われないというもので、中間者攻撃の手法によってリモートの第三者がroot権限で任意のコードを実行できるそうです。 知らない場所での公衆Wifiでのアップデートは止めましょう。  いずれにしても、スマホのデータは流出することを前提に使うべきですね。 GoogleにしろMSにしろ、何らかのカタチでデータは送っていますし、その確認は非常にややこしいです。 通常のメールも、その気になれば全部見れますので、メールは葉書と思って、他人に見られることを想定して書くことです。 あまり固有名詞は使わないとか、当人同士しか理解できないように書くとか、少しテクニックは必要です。 どうしても機微な情報の場合は、面倒がらずに暗号化しましょう。 いずれにしても、スマホのデータは流出することを前提に使うべきですね。 GoogleにしろMSにしろ、何らかのカタチでデータは送っていますし、その確認は非常にややこしいです。 通常のメールも、その気になれば全部見れますので、メールは葉書と思って、他人に見られることを想定して書くことです。 あまり固有名詞は使わないとか、当人同士しか理解できないように書くとか、少しテクニックは必要です。 どうしても機微な情報の場合は、面倒がらずに暗号化しましょう。 単純なパスワードでも無いよりマシです。 pdfやZip圧縮でもパスワードは掛けられます。 折角、国の認証が付いたマイナンバーカードがあるので、これの公開/秘密鍵を使えば良いと思うのですが、なかなか良いツールが出てこないです。 自で作った鍵で暗号化しても良いと思いますが、相手が公開鍵を知らせて来ないと暗号化できないです。 せめて自分は後悔しましょう。 その第一歩で、自分のメールの発信者認証のために、シグネチャーにフィンガープリントを付けることにしました。 以前は自分で作った鍵のフィンガープリントでしたが、今回からは正式のマイナンバーカードのフィンガープリントですので、一生使えます。 今月の読み物は、良い読み物が無く、それと読む暇が無かったので、休みです。 |

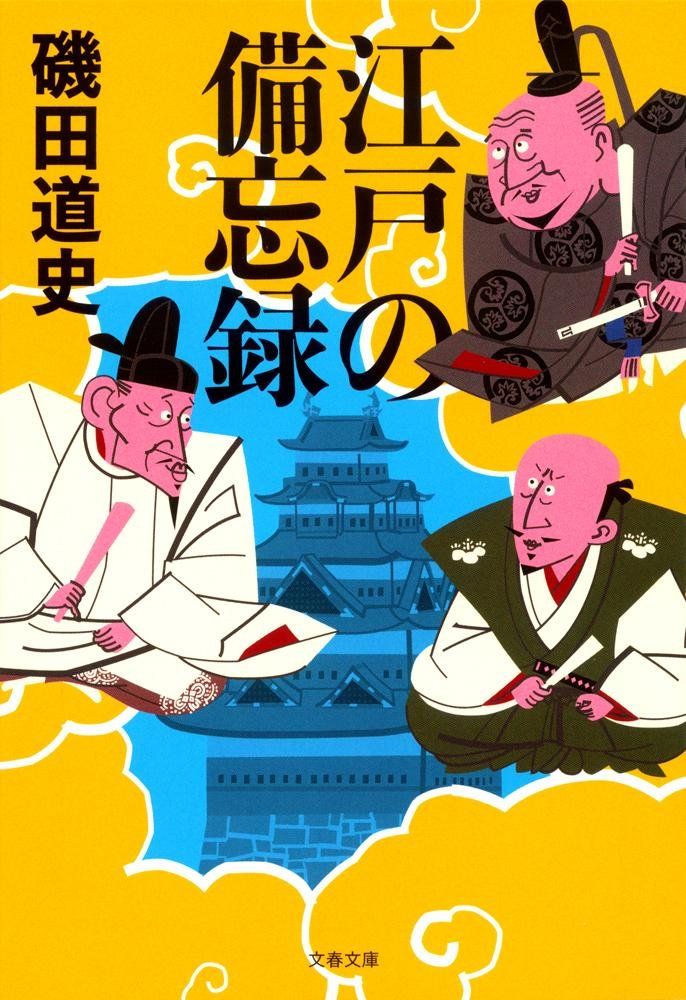

絵や写真をクリックすると、その関連ページが参照できます 2016年11月6日  10月は温室を作ったり秋の植え付けがあったりで、もの凄く忙しく、久しぶりに時間管理が必要になりました。 特に秋口に掛けては日没が早くなり、作業時間が短くなったのも一因です。 10月は温室を作ったり秋の植え付けがあったりで、もの凄く忙しく、久しぶりに時間管理が必要になりました。 特に秋口に掛けては日没が早くなり、作業時間が短くなったのも一因です。 せっかく順調に上がってきた東京株式ですが、ヒラリーのメール問題に発したトランプ大統領の実現性が上がってきて、急落しました。 イギリスのEC離脱の前例があるので、みんな神経質になっているように、結果は予断を許さないようです。 身構えが出来ているので、 もしトランプ大統領が実現しても、EC離脱ほどショックは大きくないでしょうが、それでも日経平均が15000円台まで落ちると言う見方もあります。 もしヒラリーが大統領になれば、FOMCが金利を12月には上げるでしょうから、一時的には株価は上昇するでしょう。 しかし、その後の政権は、トランプ政策を取り入れる必要があるので、不安定化するでしょう。 同時に行われる議会選挙で、共和党が多数になれば、一層不安定さは増します。 東京都政も混沌としてきました。 豊洲移転問題とオリンピック問題で、小池知事がどのような着地をするのかが注目されます。 豊洲は時間がかかりそうなので、移転は先送りとその間の処理がポイント。 オリンピックは、やはり老獪な森喜朗氏に一本取られた感じですね。 首相も二階さんも取り込んだが、IOC委員長を取  り込んだ森さんの勝ち。 結局、原状計画の予算縮小に落ち着くと思います。 梯子を外された格好の宮城県知事への対応がポイントになると思います。 り込んだ森さんの勝ち。 結局、原状計画の予算縮小に落ち着くと思います。 梯子を外された格好の宮城県知事への対応がポイントになると思います。しばらく使っていたノートPCのCPUの温度が下がらず、時々落ちるようになって、更にWindouws10 の更新をしている途中にダウンして、その時は無事復帰したのですが、再実行したときにまたダウンして、これが元に戻らなくなりました。 12インチですが、Core i5で、SSDに換装していて、性能的には非常に満足していたので、何とか元に戻せないかとやってみたのですが、SSD換装前のディスクに入れ替えると。これはWindows7で、10にアップは現時点では無料では出来なくなっていました。 しょうがなくアキラメて、折角だからと2in1のタブレットとPCの兼用機を探したのですが、ちょうどYogaBookの新機種が出ていて、その時はまだ予約可能だったのですが、すぐに予約が終わってしまいました。 6万円と少し高価なのと、キーボードがタッチ式なので躊躇しました。 結果的には結構な人気があったようです。 結局いろいろなリスクがあるので安価なASUSのTransBookにしました。 約35000円、しかし2-3日後にDMを見ると、超偶然にもムラ**で27000円ぐらいで出ていました。 残念。 CPUはATOMですが、それ  以前にスティックPCを入手して、それで、必要なアプリを動かしてみると、結構サクサク動いたので、TransBookに手を出す気になりました。 もっともいろいろ使い込んでいくと、時々ハングしたようになって、性能的には問題有りだと思います。 スティックPCの方が少し性能が高いような感じがします。 CPUが同じATOMでも、少し違うようです。 メモリは2Gbですが、ギリギリな感じで、常に70-80%以上の使用率になっています。 以前にスティックPCを入手して、それで、必要なアプリを動かしてみると、結構サクサク動いたので、TransBookに手を出す気になりました。 もっともいろいろ使い込んでいくと、時々ハングしたようになって、性能的には問題有りだと思います。 スティックPCの方が少し性能が高いような感じがします。 CPUが同じATOMでも、少し違うようです。 メモリは2Gbですが、ギリギリな感じで、常に70-80%以上の使用率になっています。問題のキーボードはピッチは狭いものの、それなりにクリック感もあり、特に問題は感じなかったです。 SDメモリを刺せるのですが、取り出しの都合なのがか、先端が少し出ています。 これで、時々意図せずに外れてしまって、マイクロSDは小さいので紛失の恐れが多分に有ります。 しょうがなくテープで留めています。 Windows10の新しい機能でタブモードとPCモードが自動で切り替わるのが良いです。 単体にすると、例のタイル表示が全画面となり、キーボード(キードックと言う考え方)を繋ぐと、Windowsのデスクトップが現れると言うことになっていて、Window8 時代から大不評だったタイル画面とデスクトップの切り替えを、何故最初か  ら付いていなかったのか不思議です。 ら付いていなかったのか不思議です。主な使用方法はPCで使っているメールクライアントをそのまま使いたいのですが、Android では動かなかったので、しょうが無くWindows10 にしたのですが、本当に必要なのは テンプレートでメールを送りたいと言うことですが、gmailではその機能が、何故か無いのです。 送付先を含めたテンプレートは、2タッチメールと言うアプリを入れると、送り先を含めた任意のテンプレートを gmail にセットしてくれますので、gmail で本文を直して送ることが出来ます。 キーボードにBluetooth接続のものを使えば、10インチタブレットで、2in1 と同じ事が出来るようですが、ノートブックの様に表示を立てて使うと言うことがうまく行きません。 また、TransBookでもそうですが、タブレットをキーボードを立てると、その分キーボードを重くしないと倒れてしまいます。 今月の読み物は「江戸の備忘録」 文春文庫 磯田 道史著 Kindle版 \570 文庫 \572 オススメ度 ★★☆ 隙間時間に読むべし  時間の隙間に気軽に読める江戸時代の裏話。 日本人の識字率、江戸時代の教育費、この国の政府の大きさなどなど、現在の状況との比較する上で、興味深いです。 時間の隙間に気軽に読める江戸時代の裏話。 日本人の識字率、江戸時代の教育費、この国の政府の大きさなどなど、現在の状況との比較する上で、興味深いです。【内容紹介】 奇怪を好んだ信長、神仏を脅した秀吉、大将のつとめは逃げることと心得ていた家康……。気鋭の歴史家が日本史の勘どころを伝授する。 内容(「BOOK」データベースより) 信長、秀吉、家康はいかにして乱世を終わらせ、江戸の泰平を築いたのか?江戸時代の「役人の数」「政府の規模」「教育水準」はいかほどだったのか?気鋭の歴史家が民の上に立つ為政者=武士の内実に分け入り、今の日本の土台となった江戸時代の成り立ちを平易な語り口で解き明かす。日本史の勘どころがわかる歴史随筆集。 |

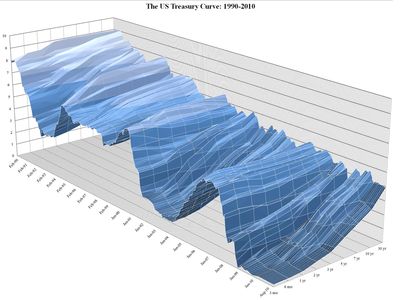

絵や写真をクリックすると、その関連ページが参照できます 2016年10月3日  日銀の金融緩和も効き目が無くなってきました。 今回の緩和策は短期勝負のバズーカでは無くて、長期的な対応に耐える伝統的な金利政策に戻った感じです。 もっとも伝統的と言ってもマイナス金利は異次元の政策ではあります。 日銀の金融緩和も効き目が無くなってきました。 今回の緩和策は短期勝負のバズーカでは無くて、長期的な対応に耐える伝統的な金利政策に戻った感じです。 もっとも伝統的と言ってもマイナス金利は異次元の政策ではあります。 今回の政策のキモは、事業に直結する短期金利はマイナス金利を使って限りなくゼロにする。 本当のマイナス金利での貸し出しは現実的では無いと思います。 あくまで国債を高値で購入した場合の、仮想的な計算上の金利だと思います。 その上で長期金利である10年国債の金利をゼロ付近に持って行って、30年とか40年の超長期国債の金利を上げていくことになると思います。 要するにイールドカーブを今の水平的なものから少し立ち上げようと言うことだと思います。 これで保険会社などの苦境は和らぐと思います。 これで行くと35年の住宅ローンの金利はあまり下がらないことになります。 短期のローンを繋いでいくとか金利を安く上げようとすると手間や手数料がかかるのを覚悟しないといけなくなります。  問題は、この様なイールドカーブをうまく日銀がコントロールできるかと言う点です。 10年国債の金利は、マイナスになっていますが、これをプラスにしようとすると、日銀の購入量を減らさないといけなくなり、従来の金融緩和策との整合性が無くなってきます。 しかし万難を排して、これにある程度成功したら、次は短期金利のマイナス深掘りです。 おそらく12月にはアメリカのFOBは金利を上げるでしょう。 その時に日本はマイナス金利を更に下げれば、日米の金利差は大きくなり、大きく円安に振れるのでは無いでしょうか。 最近にわかに衆議院の解散も話題に出てくるようになりましたので、年末から年始にかけて一波乱あるのではないでしょうか。 ドイツ銀行や中国のリスクもありますが、その時にはアメリカ大統領選挙の結果も出て、ヒラリー+FOB利上げ+日銀マイナス金利で株価が上がったときに衆議院解散と言うシナリオではないかと予測しています。 東京都は豊洲市場問題、オリンピック経費問題、知事  議会ねじれ問題と一気にいろいろ噴き出してきました。 豊洲問題は技術的にはいろいろ細かい問題はあるものの、大きな齟齬は無いのですが、ここまで騒がれると、落としどころを見つけるのが大変です。 新知事の手腕が本当に試されます。 基本的には、東京都が議会にキチンとした説明をし損ねたのが根本原因だと思います。 一度説明をし損ねたので、そのままずっと同じ答弁をしていたと言う、如何にも役所らしい対応。 議会ねじれ問題と一気にいろいろ噴き出してきました。 豊洲問題は技術的にはいろいろ細かい問題はあるものの、大きな齟齬は無いのですが、ここまで騒がれると、落としどころを見つけるのが大変です。 新知事の手腕が本当に試されます。 基本的には、東京都が議会にキチンとした説明をし損ねたのが根本原因だと思います。 一度説明をし損ねたので、そのままずっと同じ答弁をしていたと言う、如何にも役所らしい対応。 江戸時代の役所は武士がやっていたのですが、この様なときは、切腹もので、家財没収一族郎党島流しか所払いになってしまうので、緊張感を持って業務をやっていたと思いますので、この様なたるみきった役所は切腹を復活すべきででしょう。 ITの世界の話題は、あまりなくなりました。 アップルは普通の会社になってしまったが、ソフトバンクは相変わらず突き進んでいますが、大丈夫かと言う見方もあります。 全体にAIのブー  ムは終わって、今はIoTブームです。 以前にも書いたように、21世紀のIT世界の大発明はディープラーニングとブロックチェーン、それらのアプリとしてまとめ上げるのがIoTではないでしょうか。 しかしディープラーニングは第一章で、あと何章かしないと本当の使えるAIにはならないです。 ブロックチェーンは、インターネットの発明に匹敵するものですが、まだまだ初期段階のアイデア段階で、これからが本格的に実用になっていくでしょう。 ムは終わって、今はIoTブームです。 以前にも書いたように、21世紀のIT世界の大発明はディープラーニングとブロックチェーン、それらのアプリとしてまとめ上げるのがIoTではないでしょうか。 しかしディープラーニングは第一章で、あと何章かしないと本当の使えるAIにはならないです。 ブロックチェーンは、インターネットの発明に匹敵するものですが、まだまだ初期段階のアイデア段階で、これからが本格的に実用になっていくでしょう。 インターネットが始まったころ、そのセミナーにネットラジオのデモを行いましたが、大昔の短波放送を聞いている感じで、当時はおもちゃでしたが、現在ではサウンドは勿論動画も配信できるようになって、当時からみれば夢の様な話です。 無線通信が100メガレベルで出来るとは夢にも思わなかったです。 あと30年も経つと、思いもしなかった事が実現しているのではないでしょうか。 今月の読み物は、「勘定奉行荻原重秀の生涯」―新井白石が嫉妬した天才経済官僚 (集英社新書) 村井 淳志 著 ¥ 756 オススメ度 ★★★ 無条件に読むべし  リフレ政策によって元禄の好景気を招いた人物。 江戸時代初期にこんな優秀な経済官僚が居たなんて。 米の先物市場の開設もですが、日本人はエラいです。 特に経済分野では西洋なんか足下にも及ばない。 何でこんなに遅れてしまったのか不思議です。 荻原重秀は貨幣改鋳でインフレを引き起こした大悪人と言う評価で、そのように高校の教科書にも載っているらしいですが、新井白石が罵倒したので、そのように理解されていたのを最近の研究で、世界でも100年単位で先駆的な経済対策を行い、黒田日銀も真っ青の業績で、元禄景気が始まったのです。 もっとも大きなものは、実物貨幣から信用貨幣へのシフトと言う政策です。 アメリカドルでも金兌換紙幣だったのもつい最近です。 当時は貨幣流通量が少なく、この思想に基づいて貨幣改鋳を行って、景気を回復させたのですが、これを理解できない新井白石に罵倒され、白石によってデフレに突入してしまいました。 貨幣改鋳によって、企業がため込んだ資金を投資に回させると言う、現在の経済状況を彷彿とさせる状況で、しかし江戸初期でこの様な考えを独自に考え出したのはすごいことだと思います。 今ならノーベル経済学賞確実です。 【以下ウィキペディアより】幕府の改鋳差益金は約500万両(1両10万円として5000億円、江戸初期なので30万円とすると1兆5000億円)にもなった。 従来この貨幣改鋳は経済の大混乱を招き、未曾有のインフレ(元禄バブル)をもたらしたと考えられてきたが、金沢大学教育学部教授の村井淳志の研究によれば、元禄期貨幣改鋳の後11年間のインフレ率は名目で平均3%程度と推定され[1]、庶民の生活への影響はさして大きなものではなく、また改鋳直後の元禄8・9年に米価が急騰したのは冷夏の影響としている[2]。 その一方で、改鋳により豪商や富裕層が貯蓄していた大量の慶長金銀の実質購買力は低下し、商人たちは貨幣価値の下落に直面して貯蓄から投資へ転じた。こうして従前は幕府の御金蔵から商家の蔵へ金銀が流れる一方だった経済構造に変化が生じ、これ以上幕府財政に負担をかけずに緩やかなインフレをもたらすことが実現された。 その結果経済は元禄の好景気に沸いたのである。現代の観点から、重秀の最大の業績はこの改鋳であり、この改鋳を「大江戸リフレーション(通貨膨張)政策」と評価する説もある[3]。綱吉時代が終わり、新井白石らがこの政策を転換して以降の経済停滞は「白石デフレ」とも呼ばれる。 荻原重秀は書物を残さなかった。これに対し、重秀を追い落とした新井白石は『折たく柴の記』で「荻原は26万両の賄賂を受けていた」などと繰り返し、一方的な悪評が定着した[5]。 しかし重秀の無筆がもたらした最大の災厄は、幕末の開国時に起きた。実物貨幣から信用貨幣へのシフトという政策を支える経済理論が後世に伝わらなかったため、改鋳により金地金より高い価値を持つようになった金貨および南鐐二朱銀以降秤量貨幣から計数貨幣へ切り替わるとともに銀地金の数倍の価値を持つようになった銀貨の仕組みについて、幕府は金本位制が主流の欧米諸国を納得させる説明ができず、地金の価値に基づく為替レートを承認させられた。 諸外国では金銀比価が金1:銀15に対し、日本では金1:銀5であった。その結果、金が国外に大量に流出し、流出防止のために金貨の価値を銀貨の価値に対し相対的に引き上げる必要が生じ、金貨の量目を低下させたので、インフレーションが発生し、日本経済は混乱した。 |

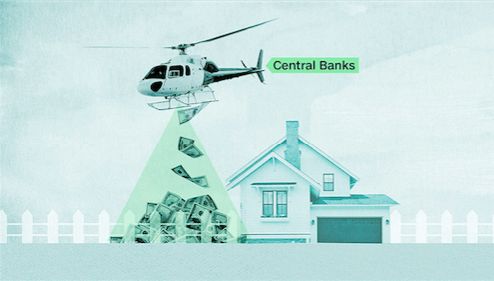

絵や写真をクリックすると、その関連ページが参照できます 2016年9月1日  先物で、やっと17000円を付けた東京市場の今週ですが、9月20、21日の日銀金融政策決定会合まで、いろいろな動きがあると思います。 金融政策もやり尽くして、やはり3本の矢の本命の成長戦略・構造改革の実行が不可避になって来ました。 ヘリマネの声が高いですが、すでにヘリマネ的な金融緩和が行われていて、日銀保有の国債をずっとそのまま持っておけば、極めてヘリマネに近いことになります。 黒田総裁が否定しているヘリマネは、日銀の国債直接引き受けだけで、ヘリマネ的な政策を否定しているわけでは無いと思います。 先物で、やっと17000円を付けた東京市場の今週ですが、9月20、21日の日銀金融政策決定会合まで、いろいろな動きがあると思います。 金融政策もやり尽くして、やはり3本の矢の本命の成長戦略・構造改革の実行が不可避になって来ました。 ヘリマネの声が高いですが、すでにヘリマネ的な金融緩和が行われていて、日銀保有の国債をずっとそのまま持っておけば、極めてヘリマネに近いことになります。 黒田総裁が否定しているヘリマネは、日銀の国債直接引き受けだけで、ヘリマネ的な政策を否定しているわけでは無いと思います。 日銀が市場の国債を買い続け、来年には市場の国債を買い尽くすと言われています。 ETFを通じて上場している株式会社の多くが日銀が筆頭株主になると言われていますし、GPIFが本格的に株式投資を行うと、これも大株主になって、日本の企業のほとんどが実質的に国有企業になってしまうと言う、資本主義なのか社会主義なのかなんなのか、新しい世界に突入するのでしょう。  日銀が国債をそれも非常な高値、マイナス金利の高値で買い続けて、日銀が買うから値段が付いているのですが、これが買わなくなったとか、買い方が減ったとなると、いわゆる国債の暴落につながり、ひいては日銀の損失が大きくなり、自己資本を超えて、債務超過になってしまいます。 しかし国の中央銀行である日銀の資本と言うのはどれくらいの意味があるのか。 もし債務超過になったとして、どのような悪作用が出てくるのかは、経済学者をはじめ誰にも分からないそうです。 日銀が国債をそれも非常な高値、マイナス金利の高値で買い続けて、日銀が買うから値段が付いているのですが、これが買わなくなったとか、買い方が減ったとなると、いわゆる国債の暴落につながり、ひいては日銀の損失が大きくなり、自己資本を超えて、債務超過になってしまいます。 しかし国の中央銀行である日銀の資本と言うのはどれくらいの意味があるのか。 もし債務超過になったとして、どのような悪作用が出てくるのかは、経済学者をはじめ誰にも分からないそうです。 来年度予算の概算要求レベルで、3年連続で100兆円を超えたそうですが、この調子で財政赤字が膨らんでいくとどうなるのか。 現在のような低金利しかも場合によってはマイナス金利の場合はほとんど問題が顕在化しないでしょう。 上に書いたように日銀が国債の購入を減らして、国債の金利が上昇つまり国債の値段が大幅に下がったら、インフレになりますが、ちょうど良いインフレになったら理想的ですが、コントロールを外れるとハイパーインフレになります。 もしこうなったら政府の債務は減って、国債を直接間接に保有している個人の財産は目減りして、要す  るに個人から政府への財産移転が起きるのです。 幸い国債は日本国内でほぼ賄われていますので、日本国内で、ハイパーインフレにより、政府の債務と個人の財産、主に銀行預金ですが、これが入れ替わると言うこと「だけ」だと思います。 要するに自分の預金を諦めたら、政府債務は帳消しになると言うことです。 るに個人から政府への財産移転が起きるのです。 幸い国債は日本国内でほぼ賄われていますので、日本国内で、ハイパーインフレにより、政府の債務と個人の財産、主に銀行預金ですが、これが入れ替わると言うこと「だけ」だと思います。 要するに自分の預金を諦めたら、政府債務は帳消しになると言うことです。 ITの世界では先月も紹介しました、ブロックチェーン技術が話題となっています。 ビットコインで有名になって、フィンテックの一種だと誤解されている場合もありますが、実際は分散台帳システムだと思います。 従って台帳を使って処理している全てのシステムが対象になります。 AIのディープラーニングとブロックチェーンは21世紀の2大発明だと思いますが、ブロックチェーンの方が社会に与える影響は遙かに大きいと思います。 AIはいずれにしても人間の代替えですので、便利にはなっても新しいことはあまりないと思います。 自動運転技術も、現在の人間のドライバーを置き換えるだけですから、便利にはなりますが、革新的なことはあまりないと思います。  ブロックチェーンはインターネットの発明と同じレベルだと言う話もあり、まだまだ未完成な技術ですが、インターネットと同じく、もの凄い大きな可能性を秘めていると思います。 音楽配信やファイル共有で著作権との兼ね合いで、悪いイメージしか無かったP2P技術が、ブロックチェーンでその方向性が見えてきたと言う事だと思います。 ブロックチェーンはインターネットの発明と同じレベルだと言う話もあり、まだまだ未完成な技術ですが、インターネットと同じく、もの凄い大きな可能性を秘めていると思います。 音楽配信やファイル共有で著作権との兼ね合いで、悪いイメージしか無かったP2P技術が、ブロックチェーンでその方向性が見えてきたと言う事だと思います。ブロックチェーンのキモは、台帳データを分散して持つ、しかも暗号技術で裏付けされているために安全性が極めて高い。 人間のおのおのの細胞が全ての遺伝情報を持っているのと同じだと思います。 問題はデータ量がどんどん大きくなって、各ノードが巨大化するのをどう防ぐか。 さらに取引の正当性を確認するのを別の処理でやるのですが、これを如何に効率的にやるのか。 例えば現在の銀行取引では、取引のほとんど全てが正当なのですが、万が一のために常に不正としてチェックを行っているので,システムコストが高くなるのですが、ブロックチェーンでは、時間が少しかかりますが、正当性を担保して、ブロックに埋め込むので、改ざんが出来ないようになります。  今月の読み物は8月は暑かったせいもあるのですが、いろいろ読みました。 その中でも異色は「無私の日本人」 文春文庫 磯田道史著 ¥637 今月の読み物は8月は暑かったせいもあるのですが、いろいろ読みました。 その中でも異色は「無私の日本人」 文春文庫 磯田道史著 ¥637 オススメ度 ★★★ 日本人なら読むべし 3話からなるのですが、もちろん一番面白いのは、最初の話。 いつもは絶対に薦めないのですが、今回のオススメは「あとがき」を先に読むと良いと思います。 本文を読んでいて、疑問に思うことが、ここに全て書かれてあります。 読んでいて思わず涙か出ました。 古文書に依っているので、そのままの話だと思い、古文書に多少の誇張はあると思いますが、それにしてもこんな事が日本の江戸時代にで行われていたとは感動ものです。 映画化されているようですが、これを読んだときの感動は得られないでしょう。 武士の家計簿の続編でしか無いと思います。 日本人の底力を見たような気がします。 隣の大国の国民は、日本に旅行に来てショックを受けて買えるそうですが、この話などはショックどころでは無いのではないでしょうか。 現在の日本人ですらショックを受けます。 後の2話もこれに負けず劣らずの感動編です。 どれも実在の人物で古文書による裏付けがあるというのが感動をより強くします。 あとがきより 「この国にはそれとはもっとちがった深い哲学がある。しかも、無名のふつうの江戸人に、その哲学が宿っていた。それがこの国に数々の奇跡をおこした。わたしはこのことを誇りに思っている。この国にとってこわいのは、隣より貧しくなることではない。ほんとうにこわいのは、本来、日本人がもっているこのきちんとした確信が失われることである。ここは自分の心に正直に書きたいものを書こうと思い、わたしは筆を走らせた。」 |

絵や写真をクリックすると、その関連ページが参照できます 2016年8月2日  今年は偶然に7月の最終日に本宮となった、毎年恒例の夏祭りもやっと終わり、お盆の行事、地蔵盆と夏の行事が続きます。 バタバタして暑さを忘れろと言うことでしょうか。 更に今年は、懸案だった温室の建て替えで、取り壊しをやっと終わり、今度は整地をしないといけないのですが、少しでも涼しくなるタイミングを見計らっているところです。 今年は偶然に7月の最終日に本宮となった、毎年恒例の夏祭りもやっと終わり、お盆の行事、地蔵盆と夏の行事が続きます。 バタバタして暑さを忘れろと言うことでしょうか。 更に今年は、懸案だった温室の建て替えで、取り壊しをやっと終わり、今度は整地をしないといけないのですが、少しでも涼しくなるタイミングを見計らっているところです。候補者が2転3転の東京都知事選挙も夏祭りと同時に終わり、大方の予想に反しての大差での決着となりました。 何と言っても退路を断った背水の陣の候補と、如何にも頼まれ候補と言う感じの地味な候補、まったくKYな自称ジャーナリストの年寄り候補では話になりませんでした。 面白かったのは自民党支持者の半分、民進党でも半分の人が小池さんに入れてることです。 サスガに公明党は組織がしっかりしているためか、ほとんどが自民党公認候補に入れていました。 自民党や都連会長の責任問題になるのではないでしょうか。 また「応援したら除名」通知も、どのように処理していくのか、見物です。  さらに面白いのは、小池さんへの女性の支持が男性よりわずか少なかったことです。 ヒラリークリントンと似た感じで、好感度はあまり良くなくて、同性には更に好感度が低い。 しかし他が悪すぎましたね。 米国の大統領選挙も似た感じですので、意外な最終結果になるのかも知れません。 健闘したのは同じジャーナリストでも上杉隆候補。 最初は泡沫候補と思っていましたが、他の候補者に比べて政策をキチンと並べたので評価されたようです。 政策そのものは取り立てて素晴らしいモノではなく、特に後に変更したようですが、知事給与ゼロは一般受け狙いがミエミエです。 ちゃんとした仕事をしたなら、それんに見合う報酬を取るのは当然で、まともな感覚の持ち主には通じないと思います。 次は桜井誠候補。 悪名高き?在日特会の前会長で、政策は在日特会そのものですので、その得票数が注目されましたが、11万4000票で、まあ想定範囲内と言われています。 ネトウヨに狂信的に支持された、あの田母神氏の得票が61万票だったので、それには遠く及ばないようです。  田母神氏の政治資金問題も一応は幕引きが行われて、うやむやになったようですが、基本的には私的流用と政治資金規正法に反していると思います。 最初に論文と称するモノが出てきたときには愕然としました。 趣旨はともかく論述が雑。 如何に懸賞論文で、短いとは言え、キチンと論述すべきだと思いました。 さる有名なTVに良く出てくる教授は、ウチの学生でももっとマシなものを書くと言っていました。 こんな人が航空幕僚長で、ひょっとすると統合幕僚長にもなろうかと言うことですので、こんな人に任せて置いて良いのかとおもいました。 自衛隊幹部は、もっと国会に出して、論戦をする訓練をした方が良いと思います。 アメリカの報道番組などで、軍の幹部が話す場面がありますが、サスガに堂々とキチンとした事を喋ります。 下士官になると少し怪しくなりますが、TVインタビューを受けて、まともに喋れる自衛隊員がどれくらいいるのでしょうか。 イギリスのEU離脱問題は、当面の混乱は収まったようですが、実際の離脱に至るまでは、まだまだ予断を許さないようです。 政権党の代表は、急転直下これも女性で決まりましたが、ここから実際の離脱まで、年を越すことは共通認識になりました。 折しもソフトバンクがARM社を買収する話が飛び出し、イギリスは、これと言った製造業がなく、金融産業で持っている国ですので、EUとの関連が薄くなるとどうなってくるのか、はたまた中国との接近も観測されていて、まったく予断を許しません。  2016年7月28日に「インターネット誕生から1万日」を迎えたということです。 ここで言うインターネットは、HTMLで記述するWord Wide Webが、1989年3月12日ティム・バーナーズ=リーによって提案された誕生日だそうです。 それ以前からインフラとしてのインターネットはありましたが、基本的に文字ベースだったので、あまり注目は浴びませんでした。 提案されてから4年後の1993年だったと思いますが、技術者がwwwがどうした、こうしたと言うメールが増えてきました。 現在のPCに相当するワークステーション(WS)を開発していましたので、それに当時のブラウザのMosicをインストールして、今でいうネットを見ることができるようになりました。 最初に画面を見たときは衝撃の一言。 モノクロの画面でしたが画面いっぱいにグラフィックスで表示され、表示は文字でしたが、それが細かく表示されており、それまではキャラクタ文字しか見たことがなかったので、本当に衝撃を受けました。 当時は、html以外のGopherとかFtpとかのプロトコルが沢山あったのですが、それらは今でも残っていますが、その中でHTMLだけが大きく生き残ったことになります。 以下は、今日までの流れをネットから拾ってみました。 インターネット1208日目、「ピーガガガ……」というダイヤルアップ音が生まれました。 インターネット2263日目、JavaScriptが誕生。 インターネット3947日目、「Y2K( 2000年問題)」が起きました。 インターネット9999日目、Firefoxのヴァイスプレジデントが「 Pokemon Go DB」を作りました。ちなみに「初代」と呼ばれるポケットモンスター赤・黒が発売されたのは1996年2月27日で、インターネット3639日目のことでした。  今月の読み物は、「ブロックチェーンの衝撃」 単行本 2016/6/8 ビットバンク株式会社&『ブロックチェーンの衝撃』編集委員会 (著) 馬渕邦美 (監修) Kindle版 ¥ 2,800 今月の読み物は、「ブロックチェーンの衝撃」 単行本 2016/6/8 ビットバンク株式会社&『ブロックチェーンの衝撃』編集委員会 (著) 馬渕邦美 (監修) Kindle版 ¥ 2,800 オススメ度 ★★★ 理系で無くても是非一読を 結構分厚い本で、しかも内容が深いので、最初は怖気づきましたが、内容が多岐にわたる分だけ興味も沸いてきて、結構速く読了できました。 少し前に問題になったビットコインの技術的なベースになっているブロックチェーン技術の解説です。 技術というより。その応用分野も同時に解説していますので、興味深く読めます。 新聞記事などでも、時々ブロックチェーンに関する記事があり、例えば Ethereumと言う単語が突然出てきたりしますが。これも予備知識が無いと全体がわかりません。 切っ掛けになったのは、某最大大手銀行が、ブロックチェーンの会社を買収したとの記事があったので、銀行ですら本気でブロックチェーンを考えているのだと、ショックを受けて、この本を読む気になりました。 技術的にどうなっているのか、知りたいところですが、実際のインプリメントはなかなかわかりません。 全体としては、P2Pによって全体のトランザクションを共有して、追加は暗号技術で不可逆的に追加する。 最新のブロックは一番長いもの選ぶと言うものです。 最初から不思議だったのは、全トランザクションは何処にあるのか?と言うことに対しても、各ノードがすべてのコピーを持っているとのことで、いずれはノードの物理的な記憶域の制約が出てくるものと思いますが、ビットコインでは7年間の無トラブルが実績としてあるようです。 また、このような特性を利用して、契約書などを置いておくことも可能で、このような場合は、インデックスをブロックチェーン化しておいて、契約書自体は通常のDBに置いておくことも可能なようです。 いずれにしても、まだまだ発展途中ですので、さらなる進展があるものと思います。 全体としては、AI分野のディープラーニングと並ぶ大発明だと思います。 ソフトウエアと言っても所詮は数学ですので、従ってノーベル賞の対象ではないですが、あの単純な自然数1,2,3,4・・・・ から始まって、100年かかっても解けないようなフェルマー予想(すでに証明されたので予想ではなくなった)のような複雑なものができてくるので、プログラミングの塊であるソフトウエアも、もっともっと度なものが出現して行くものと思っています。 決済の分野では、IoTのそれぞれのノードが、自らブロックチェーンを利用して、自動的に決済をする事も可能です。 決済手数料が安いので、各ノードが、自らの通信費用を、自ら支払うと言う場面も可能となります。 IoT、ブロックチェーン、AIがこれからの10年を主導していくのではないでしょうか。 |

絵や写真をクリックすると、その関連ページが参照できます 2016年7月4日  全世界が意表を突かれたイギリスのEU離脱問題。 ヨーロッパ流の交渉術において、ボールを持っているイギリスが有利で、キャメロンは批判の矢面に立たされましたが、正式のEU離脱通告は、9月になり、総選挙後になり、最後は年明けになってしまいました。 以前よりイギリスの離脱はリスクだと言われていましたので、結局、そのリスクは高まっただけで、似たような不安定な状態が続くようです。 全世界が意表を突かれたイギリスのEU離脱問題。 ヨーロッパ流の交渉術において、ボールを持っているイギリスが有利で、キャメロンは批判の矢面に立たされましたが、正式のEU離脱通告は、9月になり、総選挙後になり、最後は年明けになってしまいました。 以前よりイギリスの離脱はリスクだと言われていましたので、結局、そのリスクは高まっただけで、似たような不安定な状態が続くようです。アメリカの共和党トランプ候補との共通性も謂われており、ポストグローバル化時代の象徴と思われる節もあります。 ロシアや中国の膨張主義、中東の混乱、スコットランドやイタリア、オランダなどのEU内の反乱、沖縄の復古主義などなど、個別問題と世界の潮流がない交ぜになって、判断に苦しむわけですが、戦後70年、東西冷戦終結後の四半世紀が経過した現在新しい潮流が出来ているのだと思います。 この一件で一番割を食ったのが日本。 経済状況は安定して、ほぼ元に戻った感じですが、唯一日本の円高だけが残りました。 わーっと砂埃が立って何も見えなくなったのですが、だんだんと晴れてきたら、円高と言う山だけが突っ立っていたと言う感じです。  あまり報道されていませんが、ヨーロッパ最大の銀行であるドイツ銀行の調子がどうも悪そうです。 ドイツは経済政策に関してはストイックですから、支援をしないことも考えられ、もしドイツ銀行が破綻するようなことがあれば、また一波乱、それこそリーマン級の経済津波がやってくるかも知れません。 このままでは東京オリンピック前の好景気と言うシナリオも怪しくなり、それに合わせた消費税アップもどうなることかと思います。 経済が更に下落して、しかも政治的な圧力で、消費税アップとなれば、考えるだけでぞっとする状況になります。 金融緩和はこれ以上の策無しで、財政出動もそんなに懐は裕福ではないので、オリンピックまでは何とかなるでしょうが、その後は弾切れとなり手詰まりです。 おそらくその時に出てくるのがヘリマネ。 これが本当の最後の手段だと思います。 パーナンキが提案した方法で、ヘリコプターから札を撒く感じなので、ヘリコプターマネー、ヘリマネと言われている政策です。  本当にヘリコプターで札を撒くわけではないのですが、政府が政府紙幣を発行する、もしくは国債を日銀が引き受けて、そのまま償還せずに持ち続けて、ようするに批判の多いばらまき政策を堂々とやるのです。 最近の3万円の「高齢者給付金」がヘリマネに近いと思います。 この財源を政府紙幣か日銀引き受けの国債で賄えば、立派なヘリマネになります。 中央銀行の信認とか円の信認の低下とか言われますが、円の価値は基本的には世界の通貨との比較の問題で、今日のように各国が競って通貨安を目指すのであれば、それらとレベルのあう政策にしないと、円だけが独歩高になってしまいます。 ユーロも元も怪しくなり、アメリカだけが何とか踏みとどまって、利上げに向かおうとしていますが、これも一進一退で、どっちに転ぶのか不透明なままです。 日本の参議院選挙を狙ったかのように、バングラデシュやイラクでテロが発生しました。政府は選挙運動どころでは無くなり、これらの事件の影響がどのように選挙に出るのか、見守りたいと思います。 自動運転で先端を走っていたテスラの Model S でとうとう自動運転中の死亡事故が発生しました。 いままでで 約2億キロの走行実績があるそうで、実績データで統計データではないので、単純な比較は出来ませんが、イーロンマスクは、通常の自動車の事故確率と同じくらいと言っています。  少し調べてみたところ、日本における従来型の自動車の事故率はだいたい 1億キロ当たり100件程度で、死亡事故は、1億キロ当たり0.5人、つまり2億キロに1人で、同じ程度と言えば同じですが、テスラが全て自動運転をして居たわけでもないし、電気自動車のそのものの事故率は従来型と変化無いはずなので、やはり自動運転時の事故率としては、高い印象です。 少し調べてみたところ、日本における従来型の自動車の事故率はだいたい 1億キロ当たり100件程度で、死亡事故は、1億キロ当たり0.5人、つまり2億キロに1人で、同じ程度と言えば同じですが、テスラが全て自動運転をして居たわけでもないし、電気自動車のそのものの事故率は従来型と変化無いはずなので、やはり自動運転時の事故率としては、高い印象です。 元々自動化により事故率の低下が期待されているので、自動運転の結果としては残念な結果だと思います。 おまけに高速道路における自動運転で、技術的には問題ないと思われていた状況です。 高速道路でもこうですから、特に一般道路ではまだまだ自動運転は開発の余地が多そうです。 ディープラーニングを過信してはいけないと思います。 ディープラーニングは過去の状況で判断しますから、それこそ想定外の状況ではどう判断するか分かりません。 囲碁の対戦では、奇妙な打ち手を打って負けたら終わりですが、自動車では死亡事故や大規模事故につながります。 今月の読み物は、新聞に大きな広告が出ている「総理」 単行本 山口 敬之 (著) Kindle版 ¥1,382 単行本 ¥1,728  オススメ度 ★★★ 是非一読を 電子版で読みましたが、まあ面白かった。 どこまでが真実で、何処までがフィクションか分からないが、面白いです。 政治家と記者の関わりの裏側が見えて興味深いです。 また、安倍総理と麻生副総理の距離が面白い。 単なる友達でも同僚でもない、不思議な関係。 これが現政権の寿命を長くしている要因ではないかと思います。 消費税アップ延期の局面でも新聞報道から伝わってくる印象とほぼ同じなのも印象的です。 【内容紹介】 そのとき安倍は、 麻生は、菅は―― 綿密な取材で生々しく再現されるそれぞれの決断。 迫真のリアリティで描く、政権中枢の人間ドラマ。 「本当の敵は身内にいる」 ――第一次安倍内閣から安倍を支え続ける麻生太郎。 「絶対に安倍を復活させる」 ――重要局面で目の前で票読みをし安倍の背中を押した菅義偉。 「世にいうところの緊急事態かもしらん」 ――誰よりも早く安倍の異変を察知した与謝野馨。 「麻生さんが決めたなら、私も」 ――谷垣支持から安倍支持に転じた高村正彦。 「そういう事実は一切ありません」 ――宏池会会長として野田聖子支持を完全に否定した岸田文雄。 著者について 1966年東京生まれ。フリージャーナリスト・アメリカシンクタンク客員研究員。90年慶應義塾大学経済学部卒、TBS入社。以来25年間報道局に所属する。報道カメラマン、臨時プノンペン支局、ロンドン支局、社会部を経て2000年から政治部。13年からワシントン支局長を務める。16年5月TBSを退職。 |

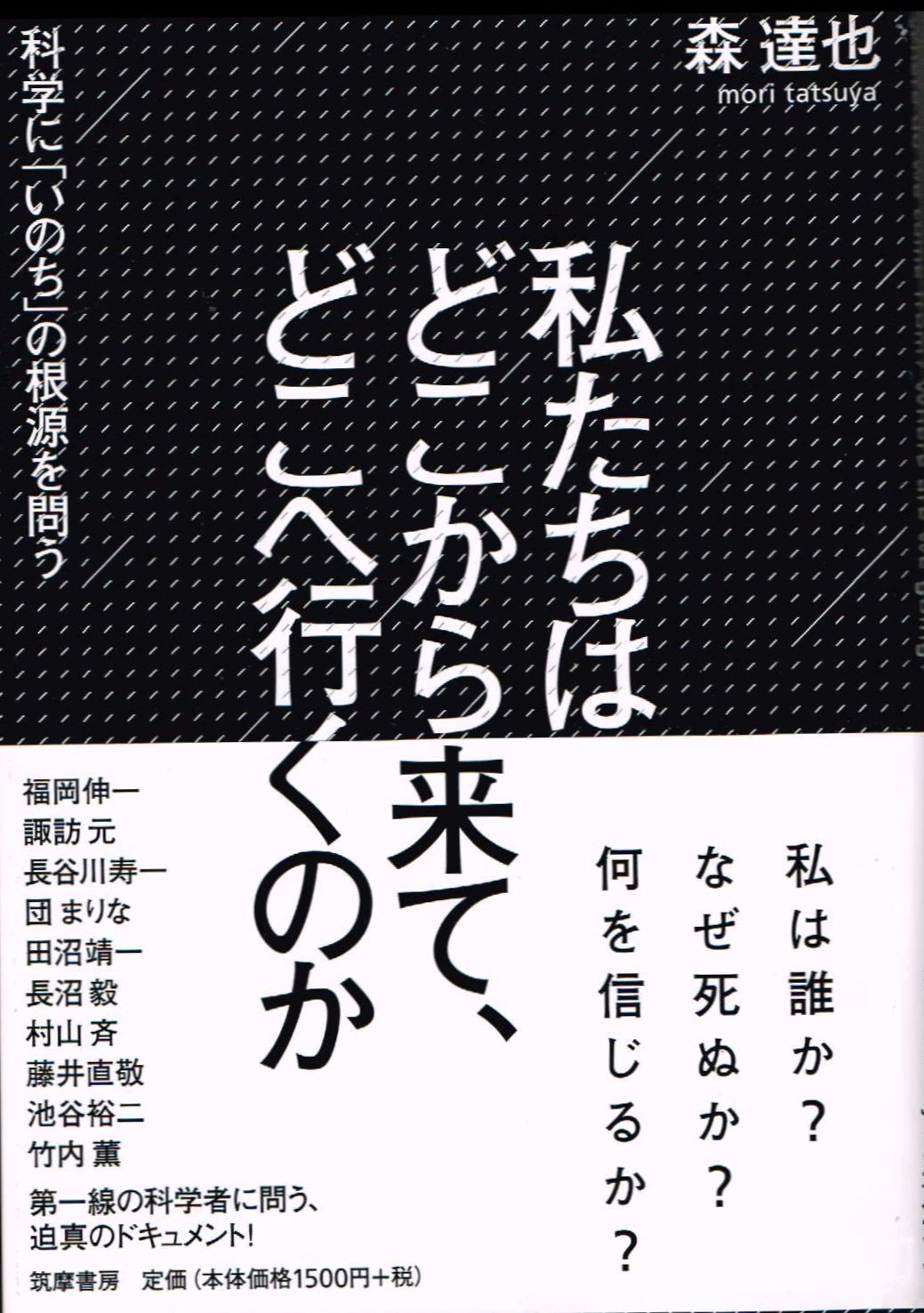

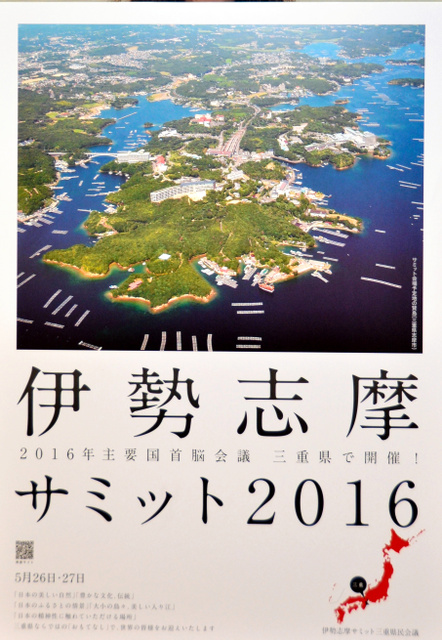

絵や写真をクリックすると、その関連ページが参照できます 2016年6月5日  想定通りの消費税アップ先送りとなり、同日選は取りやめになり、アメリカではヒラリーが政治資金問題が再燃して、トランプがますます有利になっているようです。 先週末には、アメリカの雇用統計が発表され、予想より大幅に少ない数字に、ドルは急騰。 円は一気に106円台に上昇しました。 想定通りの消費税アップ先送りとなり、同日選は取りやめになり、アメリカではヒラリーが政治資金問題が再燃して、トランプがますます有利になっているようです。 先週末には、アメリカの雇用統計が発表され、予想より大幅に少ない数字に、ドルは急騰。 円は一気に106円台に上昇しました。 伊勢志摩サミットでの安倍首相の世界経済危機説は、あまり評価されなかったようですが、雇用統計の悪化で、足下のアメリカで利上げが行われようとしていると言う批判も、これで早くも崩れてた格好です。 これにイギリスのEU離脱が現実化すると、まさにリーマンショック並の経済後退が起きるのではないでしょうか。 東京都知事の経費と政治資金の問題が連日TVニュースを賑わせていますが、如何にもセコい細かい話で、むしろヒラリーの100億円単位の政治資金問題の方が、事の善し悪しは別にして、迫力が違いますね  。 都知事の政治資金の使い方は、個人企業経営者の公私混同的な、節税目的の使い方とよく似ています。 しかし方や税金で賄われている政治資金と、少なくとも原資は自ら稼いだ売上げの中から使うと言う大きな違いがあると思います。 。 都知事の政治資金の使い方は、個人企業経営者の公私混同的な、節税目的の使い方とよく似ています。 しかし方や税金で賄われている政治資金と、少なくとも原資は自ら稼いだ売上げの中から使うと言う大きな違いがあると思います。元々個人事業、特に法人でない事業は公私混同が経理上もルール化されていて、しかしその区分は明確にするようになっています。 同じ財布の中の現金に印は付いていないので、公私を区分することは難しいと言う前提に立っていると思います。 その上で、経理上は公私を明確に区分することになっていますが、都知事はこの辺を曖昧にしたまま、いわば公的資金を私的にも使ってしまったと言うことでしょう。 いずれにしても辞任は避けられず、後任の選択が議論になっていますが、元宮崎知事とか、前都知事とか、イマイチな面子ばかりです。 どうせなら候補に挙がっている元防衛大臣の女性知事候補が良いと思います。 オリンピックでも見栄えがするでしょう。  最近買ったガシェットで思ったより良かったのが、Dylan イヤホン CVC 6.0ノイズキャンセル機能搭載 ランニング仕様 耐水 bluetooth ワイヤレス イヤホンでした。 作業中にケータイを待ち受けにして、その間に主にワンセグTVの音声を聞くのですが、有線式はコードが引っ張られてすぐに外れるし、Bluetooth式でも、左右のイヤホンをコードで繋ぐので同じ事になるし、耳穴に突っ込むタイプは汗ばむし、すぐに抜けてしまいます。 このイヤホンは耳に当てるだけなので、耳穴タイプの問題は無くなりますが、音が悪いのが欠点でした。 しかしこのイヤホンは音が良い、スピーカーを横に持ってきている感じです。 電源ONや接続を音声で知らせてくれる(中国語で無くて英語)のでビープ音だけよりも分かりやすい。 電話がかかってくるとかかってきた電話番号を読み上げてくれるので、どこからの電話かはだいたい分かる。 電源は勝手に切れないので受け待ちにも良いです。 バッテリも12時間持つとのことで、まだ試しては  いませんが、結構持つのは間違いないようです。 また、壊れ安いのが欠点らしいのですが、確かに壊れやすい感じですが、丁寧に扱えばそんな感じもしません。 いませんが、結構持つのは間違いないようです。 また、壊れ安いのが欠点らしいのですが、確かに壊れやすい感じですが、丁寧に扱えばそんな感じもしません。 ITの話題ではないですが昨年から今年にかけて、素粒子物理の世界の標準理論を超える試みが精力的に行われています。 その中で、自然界の4つの基本的な力に加えて、第5の力がある可能性が高まっています。 昨年にハンガリーの科学者が発表したのですが半信半疑。 もちろん力は素粒子の大きさぐらいしか働かないようです。 しかし今年になってカリフォルニア大学でその検証を行ったところ、第5の力が働いているとしても矛盾は生じない実験結果が得られたそうです。 この他にも、コンパクト化された第5次元空間を検証するプロジェクトも進行しており、このコンパクト化が 1mm 程度の大きさで、実際に実験できる大きさなので、この距離で万有引力の法則が成立するのかを実証しようというものです。 他の動きもあり、オリンピックまでには、何らかの新しい動きが出てくるのではないかと思います。  今月の読み物は、「私たちはどこから来て、どこへ行くのか: 科学に「いのち」の根源を問う」 単行本 森 達也著 ¥1,400 今月の読み物は、「私たちはどこから来て、どこへ行くのか: 科学に「いのち」の根源を問う」 単行本 森 達也著 ¥1,400オススメ度 ★★☆ 時間あったら読むべし 長期間積ん読になっていたのをやっと読みました。 タイトル的にはオカルト的ですが、内容は科学的な話題を平易に対談で説明したものです。 対談も対談の録音をそのまま書き起こしたような書き方で、冗長でもあるし、分かりやすいとも言えます。 内容は、生物の成り立ち、進化の仕組み、宇宙生物などの話題を平易な対談をそのまま書き起こしています。 学会で定説にはまだ成っていない説も紹介され、なかなか面白いと思います。 何故この宇宙は人間にぴったりにできているのか?と言う問いに対しては人間原理を紹介していますが、その理解が少しおかしくて、オカルト的な解釈をしているようです。 進化はどうやって進行したのか? 例えば眼球のような精密な仕組みが、試行錯誤と自然淘汰で出来るとは信じられないですが、明確な答えはまだ見つかっていない様子です。 特に知的宇宙生物は少なくとも通信可能な範囲では、存在しないと思います。 バクテリアのようないわゆる生物は何処にでも居ると思いますが、これが知性を得るまで進化するのには、もの凄い幸運が必要で、その確率は極めて低いと思います。 内容紹介 人とは何か。人はなぜ死ぬか。宇宙に終わりはあるか。福岡伸一、池谷裕二、村山斉などの第一線で活躍する科学者たちに問うことで、人と科学の根源に挑む。 内容(「BOOK」データベースより) HowではなくWhyと問うことでみえたのは、科学者たちの葛藤や煩悶の声だった。最先端で闘う科学者たちに「いのち」の根源を問いかける、森達也の新境地! |

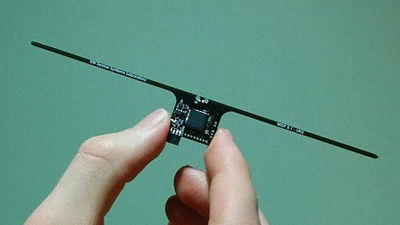

絵や写真をクリックすると、その関連ページが参照できます 2016年5月5日  何とアメリカ共和党の大統領候補にトランプ氏が確定だし、日本は日銀の金融緩和策も行き詰まり、追加緩和も見送られ、追加緩和を織り込んでいた株式市場は暴落し、世の中が混沌としてきた感があります。 昨年の今頃はアベノミックスが最高潮に達して、先行きはバラ色と言う感じだったのが1年経つと様変わりです。 結局あれだけ大騒ぎしたTPPも風前の灯火で、アメリカの批准は望むべくもありませんし、日本の方も甘利さんの失脚と国会対策でこれまた実現の可能性がなくなりました。 珍しく日本が押しまくった条約なので、その点でも残念ですね。 金融緩和策は出尽くしたので、あとは財政出動ですが、既に日本は巨額の政府債務を抱えていて、さらにドイツは、財政出動に否定的ですので、今月の伊勢志摩サミットでどう言う方向になるのか興味津々ですね。  減税とか増税の取りやめも財政の一部でしょうから、消費税アップは少なくとも延期。 出来たら元の5%に戻すべきでしょう。 アップは、伊勢志摩サミット後に判断と言うことなので、延期するのは間違いないでしょう。 私は基本的には反対ですが、軽減税率をあれだけ議論したので、本則を8%にして、食料品は軽減税率で5%にしたら良いと思います。 2兆円ぐらいと思いますので、下手な公共事業をやるより余程、景気浮揚効果はあると思います。 減税とか増税の取りやめも財政の一部でしょうから、消費税アップは少なくとも延期。 出来たら元の5%に戻すべきでしょう。 アップは、伊勢志摩サミット後に判断と言うことなので、延期するのは間違いないでしょう。 私は基本的には反対ですが、軽減税率をあれだけ議論したので、本則を8%にして、食料品は軽減税率で5%にしたら良いと思います。 2兆円ぐらいと思いますので、下手な公共事業をやるより余程、景気浮揚効果はあると思います。今やIoTが花盛りです。 15年ほど前にM2Mと言うカタチで同じようなコンセプトを作ったことがあります。 省電力の端末と無線で繋ぐセンター、ビックデータとAIによる情報分析などなど。 端末のCPUの能力もどんどん上がりますが、センターのCPU能力もアップします。 両方の能力のトレードオフがポイントだと思いました。 端末の情報をリアルタイムでWeb画面で見るのも当たり前になりました。 15年前にヒントになったのは、  自動車レースの結果をリアルタイムでWebで見ると言うアプリをアメリカ人のエンジニアが作っていて、それを青山かどこか忘れましたが、話を聞きに行ったことを思い出しました。 スタバのコーヒーを用意して待っているよ、と言われたのが何故か覚えています。 自動車レースの結果をリアルタイムでWebで見ると言うアプリをアメリカ人のエンジニアが作っていて、それを青山かどこか忘れましたが、話を聞きに行ったことを思い出しました。 スタバのコーヒーを用意して待っているよ、と言われたのが何故か覚えています。端末の最大の技術ポイントはバッテリと無線。 無線で飛ばそうとすると当然に電力が必要なので、大きなバッテリが必要になります。 距離は短くても良いからバッテリレスで出来ないかと当時から思っていたのがこれ。 受けた電波で発電して動作する端末。 ワシントン大学の話ですが、なかなか良い感じです。  今月の読み物は、終わった人 内館 牧子著 Kindle版 ¥ 1,404 単行本(ソフトカバー) ¥ 1,728 今月の読み物は、終わった人 内館 牧子著 Kindle版 ¥ 1,404 単行本(ソフトカバー) ¥ 1,728 オススメ度 ★★☆ 時間あったら読むべし 滅多に買わない分野と著者の本ですが、怖いもの見たさにかってみましたが、一気に読んでしまいました。 まあ典型的な段階の世代の定年後の話ですね。 当然に完全には当てはまらないものの、ところどころ思い当たる節もあります。 おおかれ少なかれ、こう言う経験は誰にでもあるのだと思います。 サラリーマン時代の話と男女間の話を比べると、段違いに後者がすごい。 筆者はサラリーマンでは無かったはずで、この部分は他人から聞いた話を元にしているのは良く分かる。 【内容紹介】 定年って生前葬だな。 衝撃的なこの一文から本書は始まる。 大手銀行の出世コースから子会社に出向させられ、そのまま定年を迎えた主人公・田代壮介。仕事一筋だった彼は途方に暮れる。年下でまだ仕事をしている妻は旅行などにも乗り気ではない。図書館通いやジムで体を鍛えることは、いかにも年寄りじみていて抵抗がある。どんな仕事でもいいから働きたいと職探しをしてみると、高学歴や立派な職歴がかえって邪魔をしてうまくいかない。妻や娘は「恋でもしたら」などとけしかけるが、気になる女性がいたところで、そう思い通りになるものでもない。 これからどうする? 惑い、あがき続ける田代に安息の時は訪れるのか? ある人物との出会いが、彼の運命の歯車を回す──。 シニア世代の今日的問題であり、現役世代にとっても将来避けられない普遍的テーマを描いた話題沸騰必至の問題作。 |

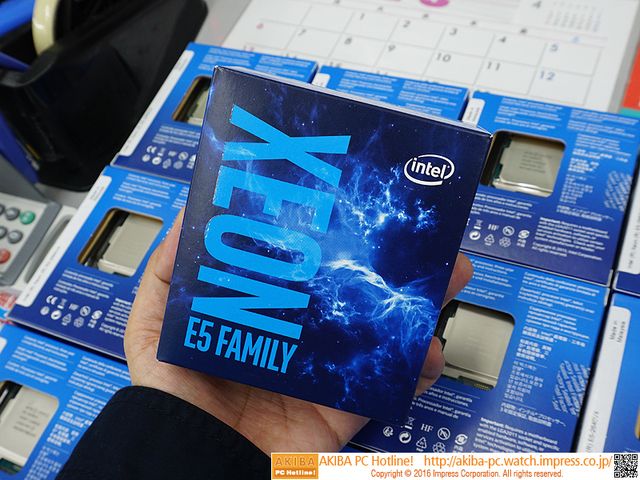

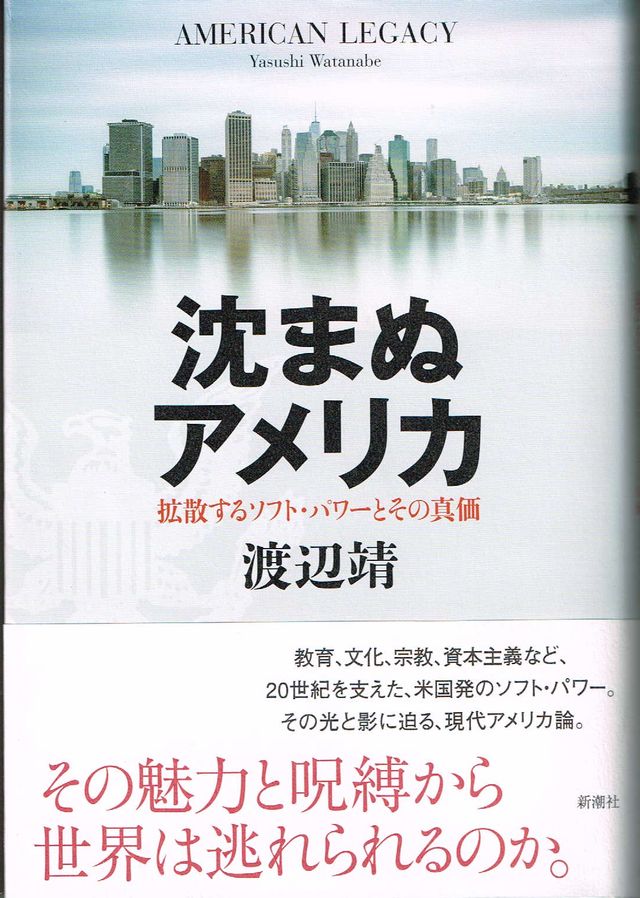

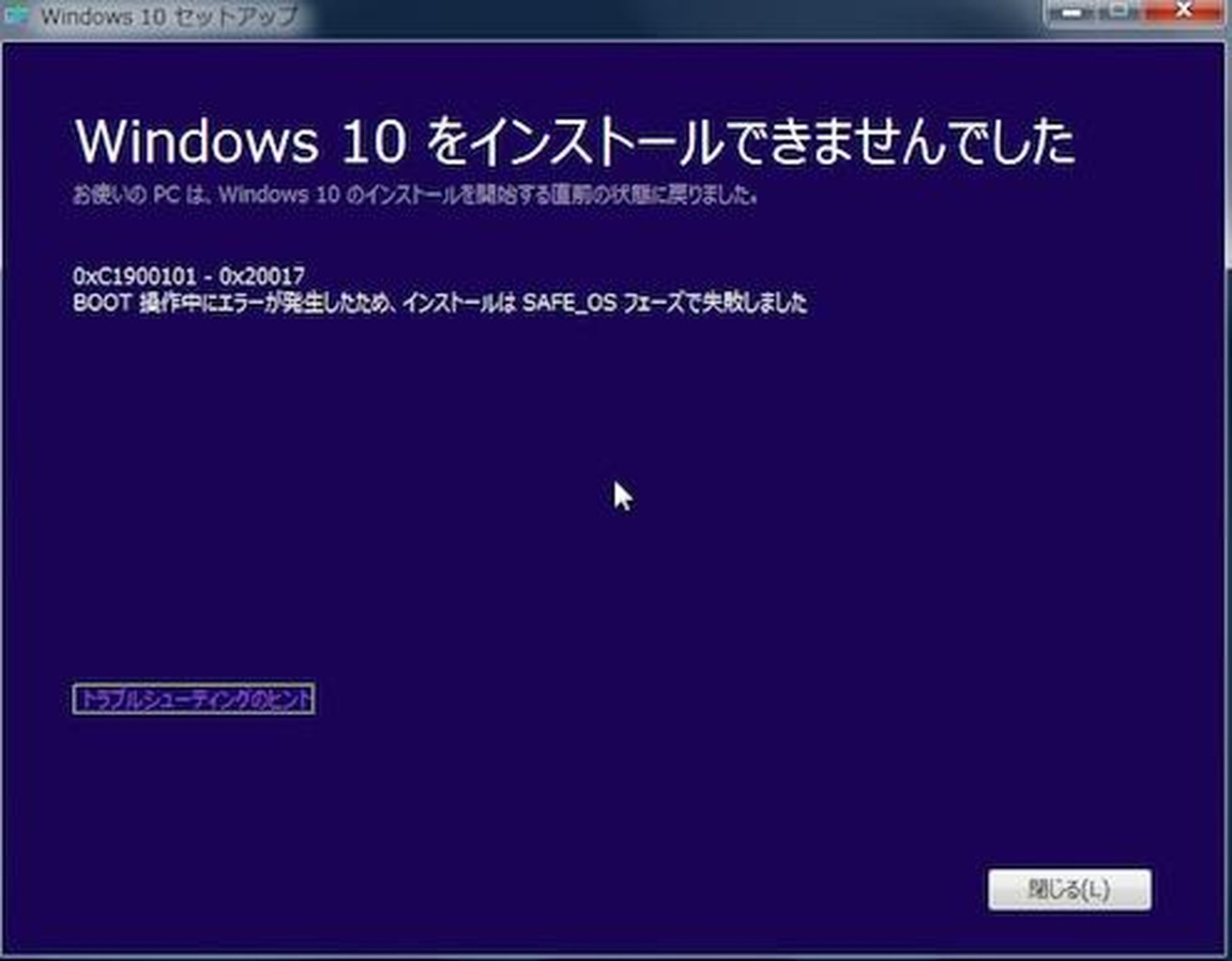

絵や写真をクリックすると、その関連ページが参照できます 2016年4月3日  昨年度と打って変わって何とも沈鬱なムードが漂う新年度明けとなりました。 恒例のエイプリルフールも冴えなくて、Googleではメールの問題も起きたそうです。 乾坤一擲のマイナス金利も不発で、アメリカではトランプやサンダースが優勢で、大本命視されていたヒラリーは想定外の苦戦となりました。 誰が当選するにしても、日本にはあまり良い方向とはなりそうに無いようです。 せっかく久々に日本が主導してまとめたTPPも風前の灯火。 この辺りにつけ込んで中国は頑な態度を崩そうとはしません。 伊勢志摩サミットをどうまとめていくか、悩ましい、しかし日本としては正念場になって来ました。  消費税の行方も混沌としてきました。 実感としても最近は景気が見る見る悪くなっているような感じがしますが、単なる消費税のアップの影響だけでは無くて、またぞろデフレに向かっているような印象です。 せっかくのマイナス金利も経済理論はともかく、心理的にはインフレ心理というよりはデフレ心理に向かう傾向が強いと感じます。 物価上昇目標2%は経済理論的には良いのでしょうが、ここでインフレ心理でどんどんお金を使うかというと、インフレ恐怖でお金を使わ無い方向に行くのではないでしょうか? さらにマイナス金利となれば、一層防衛的になると言うのが、黒田バズーカの意図とは反していると思います。 上がったのは株価だけで、その効果も振り出しに戻った感じです。  以前から思っているのですが消費税アップは延期する。 それより消費税減税をして5%に戻すのが良いですが、これは政治的には不可能で、それなら本則は8%のままにして置いて、ここに喧々諤々で決めた軽減税率を入れて食料品を5%にしたら、現在の歳入から1兆円のマイナスで済むことになります。 そして東京オリンピックの前の年の2019年辺りに、2%アップして10%にする。 要するに、2-3年の先送りにすることです。 軽減税率には反対ですが、議論のなかで、結局弱者対策の意味は薄れて、全体の痛税感の緩和になったしまったので、その目的には合致していると思います。 軽減背率を採用するしないに関わらず、インボイスの導入は必須だと思います。 以前から思っているのですが消費税アップは延期する。 それより消費税減税をして5%に戻すのが良いですが、これは政治的には不可能で、それなら本則は8%のままにして置いて、ここに喧々諤々で決めた軽減税率を入れて食料品を5%にしたら、現在の歳入から1兆円のマイナスで済むことになります。 そして東京オリンピックの前の年の2019年辺りに、2%アップして10%にする。 要するに、2-3年の先送りにすることです。 軽減税率には反対ですが、議論のなかで、結局弱者対策の意味は薄れて、全体の痛税感の緩和になったしまったので、その目的には合致していると思います。 軽減背率を採用するしないに関わらず、インボイスの導入は必須だと思います。Windows10のアップグレードのトラブルはまだ続いていて、立ち上がりに時間がかかり5分もかかるようになりました。 さらにディスプレイドライバを更新したら、立ち上げ時にフリーズするようになり、何とか暫定対策で使っている状況です。 やはりクリーンインストールをする必要があるようで、全てのアプリや周辺装置をそのままにして、アップグレードをすると言うことに無理があるようです。  根本的に見直したいのですが、その前にバックアップデータを整理しようと、前回に報告したように、8テラのディスクを2台とRaidのディスクケースを発注して、ミラーディスクを作って、それに全てのバックアップデータを集約することにしました。 8テラもあるので、コピーだけで1週間以上もかかることになりました。 発注したディスクケースは、人気があるのか、2月末に注文して、入荷が4月との事でしたが、何とか3月下旬には入荷して、コピーを始めることが出来ました。 書き込み速度はそんなに速くないので、コピーだけでもPCを日夜稼働させないといけません。 半導体の世界ではムーアの法則が成立しなくなったと言う状況ですが、しばらくウオッチしていなかったCPUチップもすごいことになっていて、最上位のCPUは22コア/44スレッドにもなるそうで、デュアルソケットのマザーボードに搭載することで44コア/88スレッドになり、昔のスパコン並みになりそうです。 製造プロセスが22nm→14nmとなり、値段も34万円前後になっているとのこと。  今月の読み物は、「沈まぬアメリカ 拡散するソフト・パワーとその真価」 渡辺靖著 Kindle版 ¥1,382 単行本 ¥1,728 今月の読み物は、「沈まぬアメリカ 拡散するソフト・パワーとその真価」 渡辺靖著 Kindle版 ¥1,382 単行本 ¥1,728 オススメ度 ★★☆ 読むべし 読む前に想定したような、アメリカ礼賛めいたものは何も無くて、淡々とそれぞれの切り口からの状況を説明すると言うスタイルです。 最初の第2章までは、あまり面白くなくて眠くなりましたが、3章のウォルマート辺りから、面白くなり一気に読んでしまいました。 いま話題の次期大統領選挙の混乱(と見える)もアメリカの強さの一因だと思います。 アメリカは、本当に「沈みゆく大国」なのか――。 願望まじりの「衰退論」とは裏腹に、いまだ世界はアメリカの魅力と呪縛から逃れられない。たとえば、中国や中東へ積極的に進出するアメリカの有名大学や巨大スーパーのウォルマート、アフリカに勢力を伸ばすキリスト教保守主義を代表する「メガチャーチ(巨大教会)」……。 こうしたアメリカの「文化的遺産(レガシー)」が、政治・教育・宗教などあらゆる分野で世界中に拡散、浸透している。アメリカ研究の第一人者が現場を歩き、その影響を冷静に考察する意欲的論考。 (目次より) 第一章 ハーバード――アメリカ型高等教育の完成 第二章 リベラル・アーツ――アメリカ型高等教育の拡張 第三章 ウォルマート――「道徳的ポピュリズム」の功罪 第四章 メガチャーチ――越境するキリスト教保守主義 第五章 セサミストリート――しなやかなグローバリゼーション 第六章 政治コンサルタント――暗雲のアメリカ型民主主義 第七章 ロータリークラブ――奉仕という名のソフト・パワー 第八章 ヒップホップ――現代アメリカ文化の象徴 終 章 もうひとつの「アメリカ後の世界」 |

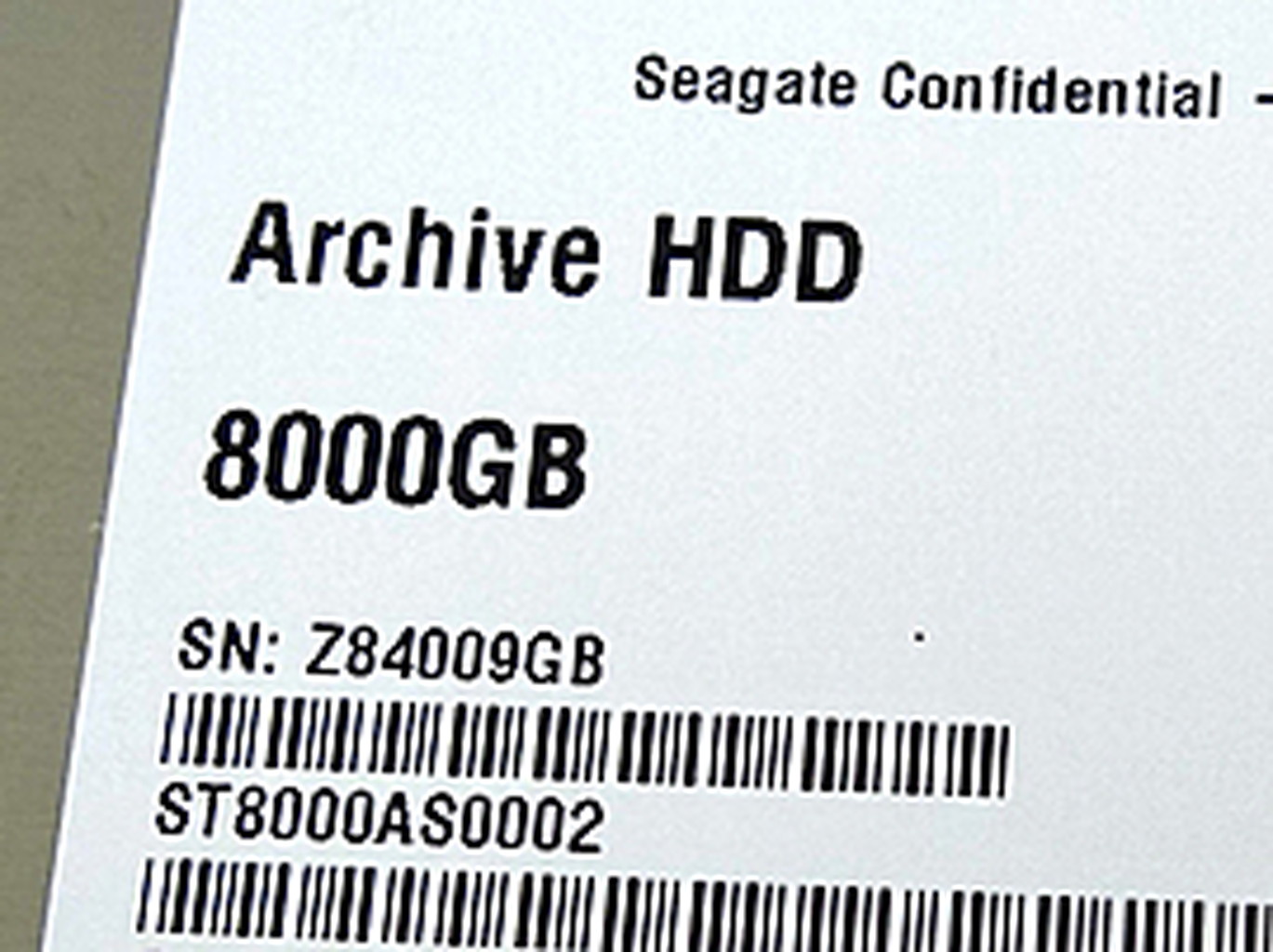

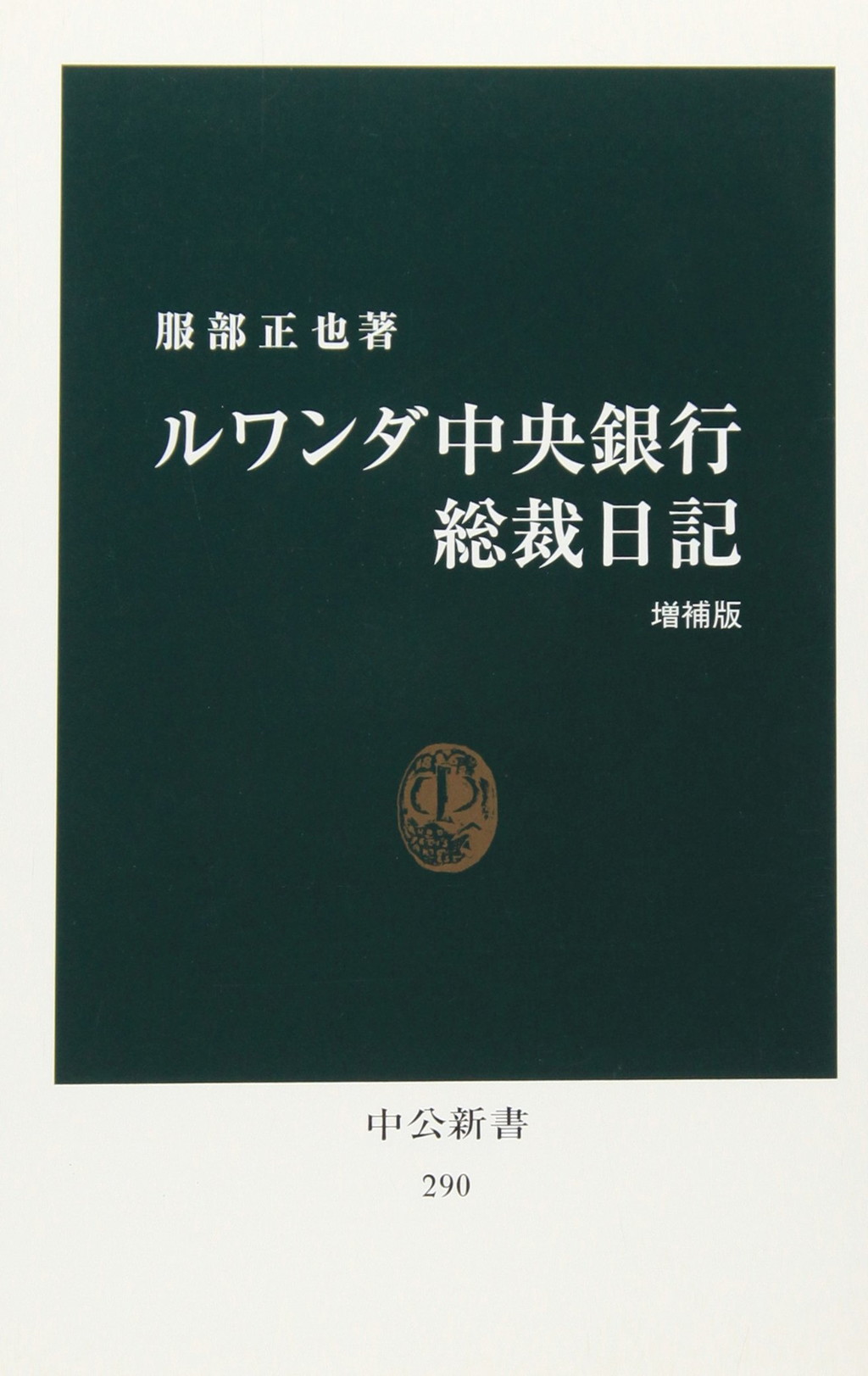

絵や写真をクリックすると、その関連ページが参照できます  2016年3月1日 2016年3月1日日銀のマイナス金利は2日、G20は半日、人によっては2時間しか持たなかったと言う話もあります。 世界経済はそんなに悪いわけではないが、株価が冴えないですね。 しかしこれから株安が世界の実態経済に影響してくると見る人は多いでしょう。 米国を始めほとんどの国が、あれだけの金融緩和を10年近くやったわけで、これの副作用が出ないはずがないし、今までは何故があまり副作用がめだちませんでした。 金融緩和を始めた頃は、伝統的な手法ではないので、副作用が心配と誰もが言っていましたが、その内にほとんど忘れてきて、副作用はないものと感じてしまっていたのではないでしょうか。 国債のマイナス金利は、見かけ上の話で、要するに国債の値段が額面を超えて高くなっていると言うことですが、最後は日銀がさらに高値で買い取るので、プラスと言ってもマイナスと言ってもあまり意味が無く、連続した国債の値段の上昇と言うだけでしょう。 日銀の当座預金のマイナス金利は、本当のマイナスですが、当面はごく一部の預金に対応するもので、ほとんど影響は無いはずですが、各銀行は一斉に預金金利や住宅ローン金利を下げ始めました。 もともと下げたいと思っていたところに切っ掛けとしてマイナス金利が作用したのではないかと思います。  確かに目的の長期金利は確実にさがったのですが、黒田総裁の言い方を聞いていると「患者は死んでしまったが、病気そのものは治っているので、治療としては成功」と言っているような医者を連想します。 国際社会に対して円安誘導ではないと言いたいのか、株価が下落したいいわけなのか、本当に医者の言い分にならないようにして欲しいものです。 確かに目的の長期金利は確実にさがったのですが、黒田総裁の言い方を聞いていると「患者は死んでしまったが、病気そのものは治っているので、治療としては成功」と言っているような医者を連想します。 国際社会に対して円安誘導ではないと言いたいのか、株価が下落したいいわけなのか、本当に医者の言い分にならないようにして欲しいものです。何でこの時点でのマイナス金利なのかと思うと、どうも3月期末の各社の決算対策と消費税アップの後押し、G20での主導権発揮を狙ったと思うのですが、結果的にはこのうちのどれも目的は達成できなかったです。 結局残ったのは長期金利の下落だけ。 これだけのために、これだけの政策はまさに牛刀を以て鶏を割くの例えそのものです。 消費増税は以前からこの経済状況では無いと思っていました。 これを争点にした衆参同日選挙も現実味を帯びてきましたが、前回の増税延期とは違って、財務省に手の内を知られてしまっているので、すんなりとは行かないと思います。 いずれにしても消費増税はあり得ないし、構造改革や規制緩和をどんどんやらないといけないと思います。 先日のTVで、世界を鳥瞰すると言う意見と各国が自前の成長をしないといけないと言う意見がありましたが、両方とも重要ですが、どっちがより重要かと言うと、中国もあてには出来なくなり、各国が自分の足下を良く見て、足下の景気を少しでも良くしていくと言う地道な努力が必要な時代になったのではないでしょうか。 Windows10のアップグレードは依然として問題が多いですね。 念のためと思って、まずノートブック、次にデスクトップを合計5台をアップグレードしましたが、問題もなくこれでいけるだろうとメインのPCのアップグレードを始めると、のっけからインストール不可の表示。 いろいろ聞いて、やっとシステム予  約のパーティションが少ないことが原因と分かって、パーティションを増やしました。 よく考えるとSSDに換装したときに、システム予約は不必要だと思って、実際の大きさより少し大きいサイズにして縮小したことを思い出しました。 本当に必要なのは、縮小する前のサイズでも足りないはずですが、ここを弄っていないPCではエラーは出なかったので、元々のWindows7のサイズの100メガで良いようですが、念のために400メガぐらいに大きく取りました。 途中で、おそらく圧縮ファイルの圧縮のやり直しかと思われる3時間ほどの処理があって、これは不安でしたが、何とか終わりました。 約のパーティションが少ないことが原因と分かって、パーティションを増やしました。 よく考えるとSSDに換装したときに、システム予約は不必要だと思って、実際の大きさより少し大きいサイズにして縮小したことを思い出しました。 本当に必要なのは、縮小する前のサイズでも足りないはずですが、ここを弄っていないPCではエラーは出なかったので、元々のWindows7のサイズの100メガで良いようですが、念のために400メガぐらいに大きく取りました。 途中で、おそらく圧縮ファイルの圧縮のやり直しかと思われる3時間ほどの処理があって、これは不安でしたが、何とか終わりました。何回かの再起動の後は順調にアップグレードは終わりましたが、シャットダウンに時間がかかると言うか、終わらないし、それを強制的に電源を落として再起動するのですが、これがサインイン後の動きが遅くて、10分以上かかるようにりました。 セーフモードで立ち上げたり、高速ブートを切ったりしましたが、5分程度になるだけで、一時は諦めてクリーンインストールをしようと準備もしていました。 一時は画面がフリーズして、強制リセットも効かずに電源を落としました。 これでほとんどアキラメかけたのですが、念のためにセーフモードで立ち上げて、フリーズの原因と思われるプロセスやサービスを停めてみると動きだし、さらに高速ブートを再度入れてみたら、症状は無くなりました。 この間に、キーボードやマウスのドライバも疑って、入れ直してみましたが、標準ドライバなので、原因では無さそうです。 ATOKもシステムツールでは動かなかったので、これも削除して再インストール。 これでもおかしければ、最後に怪しいのはディスプレイドライバなので、これも入れ直そうかと思っていたところに治りました。 いずれにしても多くの周辺装置やアプリケーションをそのままにしてOSをアップグレードするのはちょっと無理があるようです。 少なくとも周辺装置は外すべきでしょうが、再度繋いだときの互換性に問題が出るかも知れません。 古いアプリケーションの認証が、OSが変更になったことで切れてしまうのは残念ですね。  認証方法も当初の方法は廃止になっており、最近はどこでも電話のサポートは無くなっていますので、連絡方法がみつかりません。 これも要注意です。 認証方法も当初の方法は廃止になっており、最近はどこでも電話のサポートは無くなっていますので、連絡方法がみつかりません。 これも要注意です。最近は大容量のディスクが安価に入手出来るようになりました。 先日入手したのは、8テラバイトの3.5インチディスク。 もっとも書き込み速度が遅いようなので、バックアップにしか使えないようですが、だんだん溜まってきたデータのバックアップには最適です。 コピーの途中で止まってしまったので、まずディスクが壊れたと思って交換の準備をしたのですが、よく考えるとエラーの出方がディスクらしくないし、音を聞いているとディスクはキチンと動いているようなので、念のためにコントローラを発注してテストしてみると、何とコントローラの故障でした。 こんなものが故障するとは夢にも思わなかったので、ビックリです。 8テラのディスクも丈夫だったと言うことです。 しかしこれに懲りて、もう一台8テラのディスクを注文して、これでミラー構成にして、1台壊れても大丈夫な様にするつもりです。 RAID5も良いのですが、本当に壊れたときの復旧が極めて難しいようなので、単純なミラーが良いと思います。 今までは2台のディスクをそれぞれシングルで使って、2重にコピーをしていました。 これが一番確実で、復旧も容易だと思います。 バックアップを取るのは良いのですが、いざ壊れたときの復旧がほとんど出来ないケースが多いです。 バックアップと言っても単純な、いつもファイルアクセスが出来る、単純上書きコピーがベストだと思っています。  今月の読み物は久しぶりに面白い、一気に読めるノンフィクションです。 「ルワンダ中央銀行総裁日記」 中公新書 服部 正也 Kindle版 ¥885 新書 ¥1,037 今月の読み物は久しぶりに面白い、一気に読めるノンフィクションです。 「ルワンダ中央銀行総裁日記」 中公新書 服部 正也 Kindle版 ¥885 新書 ¥1,037オススメ度 ☆☆☆ 是非読むべし ルワンダ動乱前でベルギーからの独立時の、中央銀行総裁を任された時の日記と言うべきものです。 オフィスは勿論、デスクすらまともなものが無いところからスタートして、小なりと言えども一つの独立国家の財政をほとんどゼロから作り上げた話です。 元々新聞で、国作りのゲーマーに読まれていると言う紹介があったものですが、面白そうなので読んでみたら、これが面白い。 ほとんど一気に読みました。 しかし一番感心するのは、一緒について行った奥さんと子供たち。 まあベルギー人の学校はあるのでしょうが、当時は暗黒大陸みたいに言われていましたから、良くそんなところに行けたと思います。 本人にとって、一国の財政、経済を基礎から作り上げ、過去の2重為替問題も解決し、やりがいはあったと思います。 日付をみていると、ほとんど1-2年の内にいろいろなことが起き、また進展していきます。 財政均衡を重視するなど、今の財務省の考え方が良く伝わってきます。 内容(「BOOK」データベースより) 一九六五年、経済的に繁栄する日本からアフリカ中央の一小国ルワンダの中央銀行総裁として着任した著者を待つものは、財政と国際収支の恒常的赤字であった―。本書は物理的条件の不利に屈せず、様々の驚きや発見の連続のなかで、あくまで民情に即した経済改革を遂行した日本人総裁の記録である。今回、九四年のルワンダ動乱をめぐる一文を増補し、著者の業績をその後のアフリカ経済の推移のなかに位置づける。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 服部/正也 1918(大正7)年、三重県生まれ。東京帝国大学法学部卒業後海軍予備学生となる。終戦を海軍大尉としてラバウルで迎え、引き続きラバウル戦犯裁判弁護人となる。47年に復員し、日本銀行入行。65年、ルワンダ中央銀行総裁としてIMF技術援助計画に出向し、71年帰国。翌年世界銀行に転出、80年に副総裁となり、83年退任。ケーヨーリゾート開発社長、同会長を歴任するほか、アフリカ開発銀行、国際農業開発基金などの委員を務めた。99年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) |

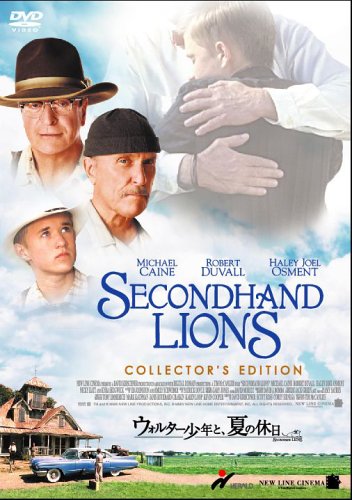

絵や写真をクリックすると、その関連ページが参照できます 2016年2月1日  年明けから大騒ぎの2016年になりました。 申酉騒ぐの格言が年明けから実現しました。 さらには甘利大臣の辞任、マイナス金利の導入とか、年明けの本欄ののんびりムードとは大違いの大波乱になってしまいました。 甘利大臣の辞任は、政権の支持率にはほとんど影響せず、辞任発表時にも株価や為替はほとんど動きませんでした。 TTPにしろアベノミックスにしろそれなりに方向性が見えているので、大臣の辞任には影響を受けないと言うことでしょう。 本人としては、もっと反応して欲しいと思うところでしょうが、ひょっとしたら、無反応が一番の心のダメージではなかったのでしょうか。 いずれにしても政権のダメージコントロールという点では非常に高いレベルであったと思います。 辞任を引き留めて、予算を何とか仕上げて、消費税増税も延期して、3月に解散と言うのが最もアグレッシブなシナリオだったのではないでしょうか。 安倍政権ならやりかねないですね。 日銀のマイナス金利も、甘利辞任の影響を中和する大きな手でした。 国債購入の増額はこれ以上難しいので、残るはこれしか無いとは思っていましたが、一気に0.1%でしたが、良く見たら新規の預金に対してで、すぐには実際の影響は出ない日銀としては負担のない、しかし影響が見えない打ち手でした。 これで手詰まり  感が出ていた黒田日銀の「何でもやる」と言うことを実証したカタチです。 感が出ていた黒田日銀の「何でもやる」と言うことを実証したカタチです。しかし業績が悪化する銀行の株価は下がりに下がり、逆に業績悪化で貸し出しが減るのではないかとの観測もあります。 海外の例では長期金利の下落にも関わらず、住宅ローンなどの金利は上昇しているとのことで、今後は日本でも上がっていくのでは無いでしょうか。 普通預金などの金利は下がるところまで下がっているので、これ以上の下落やマイナス金利は考えられず、事業向けの融資は金利を上げるわけにも行かないので、残るは個人向けの住宅ローン金利の引き上げではないでしょうか。 現在でも0.5%とか極端に低い金利になっているのが気になります。 このずーっとマイナス金利プランの広告を見たときは、ひっくり返りました。 標準金利より1%引きと言うことだったのですが、 最初見たときはビックリ。 ITの世界の話題は、何と言っても囲碁のプロ棋士にコンピュータが勝ったと言うニュースでしょう。 人によっては予想より10年早かったと言う見方もあります。 技術的には、Deep Learning が極めて有効に作用したのだと思います。 本欄でも何回も取り上げていますが、この Deep Learning と言う技術は、開発した当人たちも予想していなかった効果を発揮したと言うことで、いわば人知を超えた技術になっていることも画期的であると言う理由の一つです。  初めてiPhoneの音声認識のデモを見たときは、単なるデモで本当では無いと思いました。 それまでもいろいろな機器で試してみましたが、ほとんどまともな認識はせず、当時の音声認識のレベルでありました。 あるときに試しにスマホでGoogleの音声認識の検索を使ってみましたが、固有名詞を突然発音してもちゃんと認識するのには驚愕しました。 その後いろいろ試して、単語辞書との比較をしているのか、辞書に無いだろうと思われる単語は、何回やっても間違えて、認識しませんでした。 音声認識の第一世代は、Hiden Markovモデルに寄るもので、これで初歩的な認識は可能になりましたが、話者は同一でしかも事前の学習が必要、話す環境も周囲雑音の無い理想的なところで無いと認識しませんでした。 これが現在の第2世代では議会の議事録の作成にも使えるほどレベルが上がったのです。 第一世代の技術をいくら改良しても改良は遅々としていたので、その延長上にまともな音声認識があるとは思えませんでした。 改善の方向は、人間でも知らない言語は聞き取れないのと同じで、音声認識にも意味理解が必要と感じていましたが、意味理解はもっと難しく、その実現は先だろうと思っていたところに、現在の第2世代が現れました。  この第2世代の基幹技術の Deep Learning が本当に画期的なのは、その名前でも感じられるように、学習過程があらかじめ決められたアルゴリズムによるものでは無くて、コンピュータがそれを決めると言う人知がそこには及ばない仕組みになっていることです。 この第2世代の基幹技術の Deep Learning が本当に画期的なのは、その名前でも感じられるように、学習過程があらかじめ決められたアルゴリズムによるものでは無くて、コンピュータがそれを決めると言う人知がそこには及ばない仕組みになっていることです。 コンピュータの機械語の時代は、ワンステップずつの実行がプログラマに寄って規定され、その動きは完全に予想できるものでした。 当時の最優秀なプログラマは、コーディング段階でのバグゼロを実現出来ていました。 その後、文字通りの機械語はほとんど使われず、アセンブラによるラベル自動アロケーションで、少しは物理的なメモリ配列より抽象的になりました。 当時のマイコンの発達により、メインフレームの技術である仮想メモリ技術が取り入れられ、少なくともメモリ配列に関しては、完全に抽象化され、人知のおよぶところで亡くなりました。 同時にコンパイラが進歩し、プログラマが書くコードと機械語の一体感はなくなり、コードそのものが抽象化されました。 さらには、プログラム構造もオブジェクト指向で抽象化され、物理的なコンピュータとの切り分けは進んで、現時点では、プログラムの実行が実際はどうなっているのか、誰にも分からなくなりました。  人工知能AIの第2世代に入って、アルゴリズム自体が抽象化され、自動で動くようになり、実際の動きが誰にも分からなくなったのです。 ソフトウエア技術の進歩がまだまだ続くと言うことを示した点が画期的だと思われます。 発展が第1世代だけでは無く、第2世代があったと言うことは第3世代が有ると言うことを暗示し、それはまた予想もしなかった発展をして、人間の精神構造に迫っていくことが可能であると言うことです。 あと1回か2回のこの様な技術ジャンプがあれば、機械が自我を持つかも知れません。 あるいは、自我を持つことがそんなにたやすくなく、もっと先になるのかも知れませんが、その可能性を示した点で画期的です。 本来はノーベル賞を与えても良いと思いますが、コンピュータ技術の基本は数学であり、ノーベル賞の対象になっていないです。 さらには自然科学者には、自然科学が最高の科学であり、数学やとくにコンピュータサイエンスは、単なる応用技術に過ぎないと言う意見も根本的にあると思います。 このスキージャンプの画像は、技術ジャンプとは何の関係もありません。 本欄は毎月の読み物を載せてきましたが、良い本がだんだんと少なくなり、実用本ばかりになってきたので、今月からは映画を紹介します。 以前にアメリカを往復していたときは、必ず映画を見ていたので、月に2本は必ず見て、現地にシアターがあるので、それも見るので、月に3-4本は必ず見ていましたが、それも少なくなったので、読み物にしていました。 自宅近くにシアターもあり、出来るだけ見に行くようにしています。 封切りものからTVで放映しているような古いものまで、取り混ぜて紹介していきます。  今月の映画は、『ウォルター少年と、夏の休日』 原題 Secondhand Lions 2003年制作アメリカ映画 ティム・マッキャンリース監督 今月の映画は、『ウォルター少年と、夏の休日』 原題 Secondhand Lions 2003年制作アメリカ映画 ティム・マッキャンリース監督Secondhand Lions と言う原題が良くて、要するに「中古のライオンたち」とも訳すんでしょう。 自分に引き当てて引退後の、しかしライオンなんです。 しかも2人居るから複数形。 ウォルター少年は、1999年の シックス・センス The Sixth Sense のコール・シアー 役で脚光を浴びた ハーレイ・ジョエル・オスメント。 ロバート・デュヴァル マイケル・ケイン と言う両大御所との絡みが面白いです。 最初に見だしたときは、タイトルもタイトルだし、出だしは結構退屈だったのですが、どんどん引き込まれ、共感が一気に出てきて、最後まで一気に見れました。 【超映画批評より】 『シックスセンス』の天才子役ハーレイ・ジョエル・オスメントが、二人のベテランオスカー男優と競演した人間ドラマ。 舞台は1960年代のテキサス。主人公は、老人二人暮らしの親類宅に母の勝手な都合で一夏預けられることになった少年。父親がいない彼は、気難しい二人の老人の態度に最初は戸惑うが、屋根裏で見つけた古い写真についての思い出話を聞き出しながら、やがて心を通わせていく。 父親を知らない少年は、男らしい生き方と人生哲学を初めて彼らから学び、長いこと二人暮らしを続けてきたジジイたちは、その排他的な生活に少年という全く新しい風を入れることによって、忘れていた大切な価値観を取り戻す。3人の感動的な成長物語である。 この3人の演技合戦が本当にすばらしい。実力派ベテラン俳優であるジイ様二人は当然として、彼らに全くひけをとらないハーレイ・ジョエル・オスメントの実力も本物だ。 ストーリーは、美しい女性が写った一枚の古い写真を少年が見つけるところから動きはじめる。この女性は誰で、老人二人とどういう関係なのか。その壮大な昔話を老人が語るくだりは、ファンタジックな冒険物語として演出される。少年は、老人の話に胸躍らせながらも、最後にはどこまでが真実なのかを本人に確かめようとする。そして、その先に感動的な展開が待っている。老人が少年に“大切なこと”を伝えるスピーチのシーンは、男性ならば思わずうなづいてしまうであろう名場面だ。 このジイ様二人は、退屈なセールスマンにはショットガンをぶっ放して追い返すという不良老人ぶり。おまけに、町で横柄な態度をとるチーマー若者(?)を素手でのしてしまうほど腕っ節も強い。その上、連中を説教して更正させてしまうという、実に痛快でカッコいいジジイたちなのだ。 このように、大変アクの強い爺さん二人だが、少年も決して一方的に影響を受けるだけではないというのがミソ。二人に対して、変わるべき点を堂々と諭すような芯の強さがあるところがいい。3人は単なる擬似親子的関係だけではなく、あたかも男同士の友情のような絆をも育んでいくわけである。 ストーリーの途中から、老いぼれたライオンを少年が飼うという展開になるが、これは物語のテーマの象徴となる。見終わった後に、原題の「Secondhand Lions」の意味がわかるようになっている。 『ウォルター少年と、夏の休日』は、主に男性に見てほしい心温まる映画だ。昔ながらの映画の魅力があふれる作品で、年齢を問わずおすすめしたい。 |

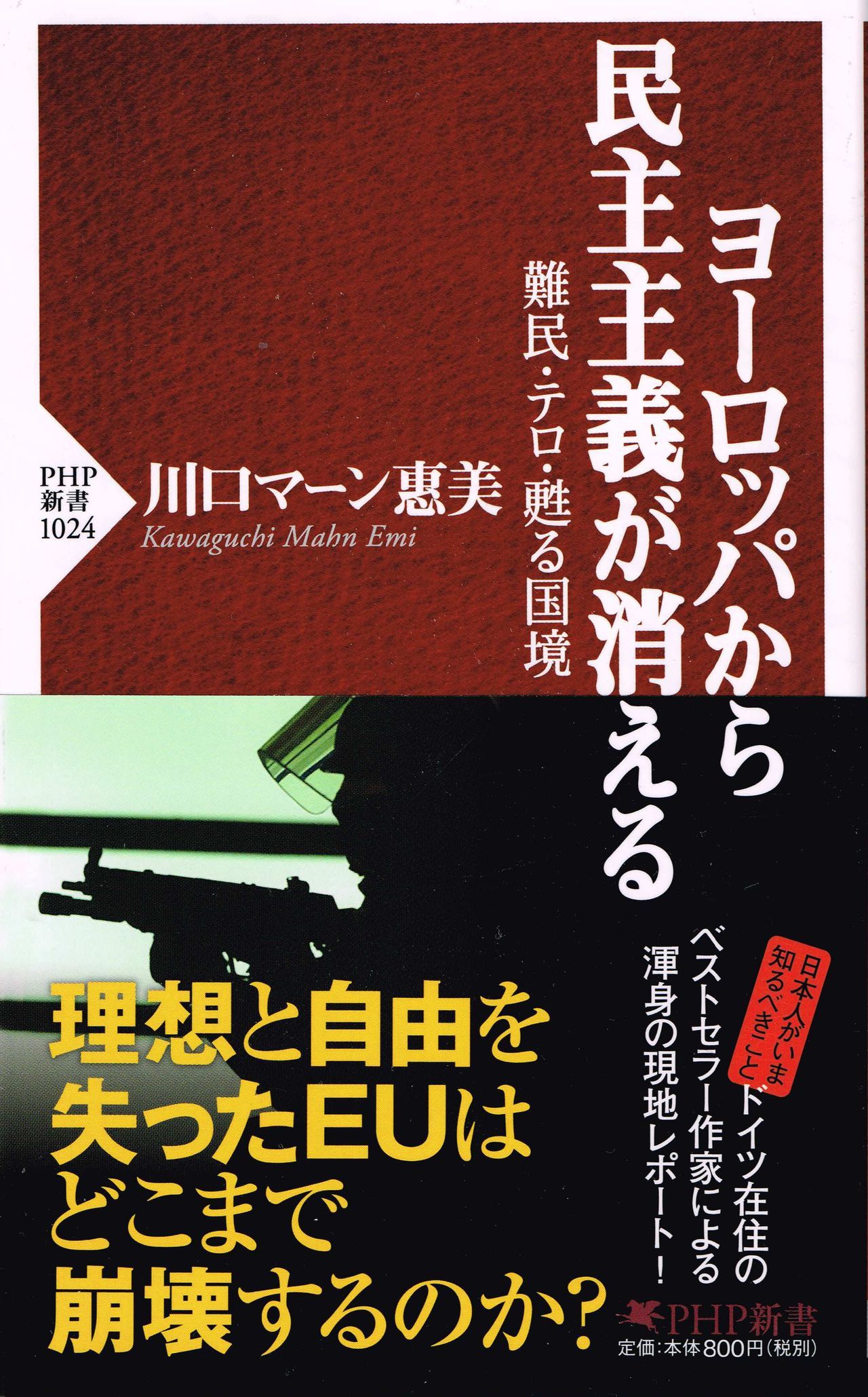

絵や写真をクリックすると、その関連ページが参照できます  2016年あけましておめでとうございます。 2016年あけましておめでとうございます。今年は正月3日間も天気が良く、3月並の暖かさにもなり暖かいのは良いですが異常気象ではないかとも、また冬物が売れずに経済に悪影響がでるとかの話も出ています。 昨年は「ひつじ辛抱」の年で、前半は「どこが辛抱なんや」と言う感じでしたが、夏頃から中国発で怪しくなってきて、後半は本当に辛抱の1年でした。 今年は、「さるとり騒ぐ」とのこと。 中国は底入れしたと言う観測もありますが、アメリカの利上げ、それに伴う発展途上国への影響度合い、原油の更なる下落、最後はアベノミックスの成否は如何に、という風に課題というか、懸念ポイントが多くあります。 この中での最大懸念は原油価格の下落でしょう。 原油が足りなくなると大騒ぎしたのは何だったのか? 原油枯渇は何年経っても30年先です。 30年経っても30年先と言うことになるのでしょう。 原油産出国は大幅な収入源となり、シェールオイルで湧いたアメリカも、痛し痒しというところです。 日本は、原油の輸入費用が減少して、これはこれで良いのでしょうが、貿易黒字が貯まるの円高になる、輸入価格が下がるので、デフレ脱却を目指すアベノミックスには逆風となって、これも痛し痒しの状態です。 アベノミックスは第2段となりましたが、第一弾ほどの迫力はないようです。 経済を発展させて、この成  果を社会福祉に役立てると、先日見たニュースで公明党の山口代表が言い切っていましたが、こう言う政策は本来民主党が唱えないといけない政策で、給与アップを政府が求めることを含めて、民主党の出番が全くないです。 最低賃金の値上げも元々民主党の主張だったと言っていますが、民主党時代の経済状況では、最低賃金を上げると、雇用が減ってしまうと言う経済理論があり、これもアベノミックスの成果の上に成り立つものだと思います。 果を社会福祉に役立てると、先日見たニュースで公明党の山口代表が言い切っていましたが、こう言う政策は本来民主党が唱えないといけない政策で、給与アップを政府が求めることを含めて、民主党の出番が全くないです。 最低賃金の値上げも元々民主党の主張だったと言っていますが、民主党時代の経済状況では、最低賃金を上げると、雇用が減ってしまうと言う経済理論があり、これもアベノミックスの成果の上に成り立つものだと思います。すったもんだの軽減税率は、結局公明党の言うなりになってしまったのですが、官邸としては今夏の参議院選挙で公明党の協力が必要、消費税は本心では上げたくないが、上がる状況になってもしょうが無い。 上がったとしても軽減税率で緩和されるだろう、もし消費税が上がらなかったら軽減税率も意味なくなる、と考えていると思います。 弱者対策としての軽減税率はほとんど意味が無く、消費税の緩和手段としか考えられません。 それにしても財務省の権勢はいまいずこ。 完全に主導権を官邸に持って行かれてしまっています。 しかしこれが本来の姿であって、財務省が政治の実態を動かすような事態は決して良いものではないでしょう。 ちょっとだらしないのが経済界。 これだけいろいろな政策が出ているのだから、内部留保が史上最大になっているときに、もっと前向きに新しい事業に打って出るべきです。 日経連はこの後に及んで、まだいろいろ要望を出していますが、今度はそっちの番でしょ! と言いたくなる。 やれ成長分野がないとか、人口が減るとかの言い訳はたくさんありますが、何も日本だけではない、海外にどんどん出て行くべきです。 全世界的に投資が減っているのならいざ知らず、OECD平均でも低迷していますので、如何に日本の経営者が引きこもって  いるのか良く分かります。 いるのか良く分かります。家電が苦戦しています。 ソニーは何とか持ちこたえていますが、時間の問題。 むしろ利益で圧倒しつつあるファイナンスビジネスに方向を向けるのではないでしょうか。 パナソニックは、諦めて電機企業に変身中です。 10年経ったら、全く違う企業になっていると思います。 シャープは液晶を売れるときに売ってしまって、家電は東芝と一緒にすると言う案が進んでいるようです。 どちらの会社も少し変わったと言うかアイデア勝負のところがあるので、組み合わせとしては良いと思いますが、ちゃんと売り切れるかどうかがポイントです。 東芝もこのピンチに家電を切り離して、身軽になれるのではないでしょうか。 後は原発ですが、新しいタイプの原発のニーズはたくさんあるので、小型の安全性の高い、後処理のしやすい原発を展開できれば、面白いと思います。 いずれにしてもハードウエア単体としての家電は、トータル需要は増えていくでしょうが、もっと労働力の安いところに移行していくでしょう。 中国沿岸部から内陸部、さらには西域地域から西または南方面。 Giooleの株価総額がトヨタに匹敵するようになって来たことからも分かるように、製品の付加価値がどんどんソフトやプラットフォームの方に移行しています。 ハードウエア単体の付加価値はどんどん下がる。 だからIoTなので、これで付加価値の低いハードウエアと高いアプリを結びつけます。 付加価値の低いハードウエアは不要だと言う意見もあるでしょうが、これはアプリのための土台であって、これを放棄するとアプリまで行き着かないです。 Googleなどのアプリビジネスが一番頭を悩ましているのがここでしょう。 Appleもその一員と言えるわけで、これらの会社はEMSを活用して、ハードウエアを調達しています。 Jobsぐらいの非常にハードウエアを良く分かって、狂信的と言えるほどEMSに要求を伝えるのは、常人では難しいと思います。 一般の企業、特に日本の製造業は、従来の製造技術を生かして、利益は余りで無いかも知れないが、高品質のハードウエアとIoTの組み合わせで付加価値の高い、高品質の製品を作り出していくべきです。  ビッグデータと後述するAIをアプリ側で持つことで、飛躍的に高い付加価値を付けることが出来ます。 勿論この高い技術的な付加価値を経済的な価値に置き換える、平たく言うと「売る」技術も必須になります。 昨年正月の記事を見ているとAIの話ばかりでしたが、今年もAIです。 後年には2015年はAI元年と言われるようになると思います。 ネットがそこそこ一般的になったのは1993年でした。 バブルが崩壊して、これが構造的なものか景気変動に寄るものかの見極めも出来ずに、ひょっと使っていたワークステーションを見たら綺麗なWebブラウザが見えていたのが印象的です。 それまではインターネットと言っても文字ベースのものしかなかったので、革命的だったと思います。 それでもコンテンツを、みんなが我先に作り出すとは夢にも思いませんでした。 今は当たり前になったことも、たった20年前には想像も出来なかったものです。 同じ事がAIについても言えると思います。 AIはこのネットの例よりは先に行っていると思いますが、単語だけを話者不特定で、通常の音環境で発音してもキチンと音声認識する。 確かに難しい単語は無理ですが、確かに、ディープラーニングによって、いつかは起きると思っていた技術的なクオンタムジャンプはアッサリと達成されました。 単なるプログラムでは無理ではないかと思っていたので、意外でしたが、これで新たな局面になったのは確かです。 シンプルな機械語の組み合わせから、まずコンパイラによって、人知が及ばなくなる世界が登場しました。 それが今回ディープラーニングに寄って、さらに人知の及ばない世界が完全に登場しようとしているのは驚異の何物でも無いです。 青色LEDなどの自然科学に立脚する技術は、一種の神のみぞ知る部分があります。 現時点で理論的な説明は出来るでしょうが、完全には無理です。 クォークから原子、分子、タンパク質、アミノ酸やDNA、細胞を経て人間は出来ていて、頭で考える思想は、最後はクォークに還元できる(現時点での最小単位はクォークとして)のですが、クォークをいくら調べてもその人の思想は分析できないです。 今回のディープラーニングも同じで、こっちは、神ではなくて人間が定義した命令セット上の機械語の組み合わせで音声認識が出来るのです。 何の仕掛けもタネもなくて、機械語からの積み上げで出来ると言うのは驚異的で、このまま行って、次の技術的なクオンタムジャンプによって、意識を形成出来るかも知れません。 こうなると完全な人工知能になり、世界はまた大きく変化します。 幸せになるのか不幸になるのか、世界では議論が戦わされています。 今月の読み物は、「ヨーロッパから民主主義が消える」 PHP新書 川口マーン惠美著 ¥864 オススメ度 ★★★ 必読  正月から物騒な話ですが、さるとり騒ぐなので、のっけから直球です。 プロの評論家やレポーターではないですが、なかなかしっかり書けています。 これを読むと、分かっているようで、やはりヨーロッパは遠くて分かっていない事が良く分かります。 彼らから見た極東です。 同じ事がヨーロッパの人たちににも言えるのでしょう。 何となく頭では分かっても、何となく実感の無いヨーロッパ特にドイツの状況が良く分かります。 正月から物騒な話ですが、さるとり騒ぐなので、のっけから直球です。 プロの評論家やレポーターではないですが、なかなかしっかり書けています。 これを読むと、分かっているようで、やはりヨーロッパは遠くて分かっていない事が良く分かります。 彼らから見た極東です。 同じ事がヨーロッパの人たちににも言えるのでしょう。 何となく頭では分かっても、何となく実感の無いヨーロッパ特にドイツの状況が良く分かります。内容紹介(Webより転載) 押し寄せる難民、繰り返されるテロ、そして甦る国境……。日本人がいま絶対に知らなければならないことは何か? ドイツ在住30年のベストセラー作家による現地レポート! かつてEUが誕生したとき、ギリシャに「国境なき医師団」が入り、「ドイツ帝国」の復活が危ぶまれ、テロの嵐が吹き荒れることを誰が想像しただろうか。第二次世界大戦の反省を経て、「ヨーロッパは一つ」という理想を掲げたはずのEUは、どこかで道を踏み外した。それも取り返しがつかないほどに。 それどころか著者が現地で目にしたのは、ますます右傾化し、国境線を高くして内部に閉じこもる、理念と乖離した加盟国の姿だった……。難民とテロによってギリシャで生まれ、フランス革命を経てヨーロッパの自負となった民主主義は終焉を迎えるのか? その先にあるのはナショナリズムの膨張? それとも戦争? そしてこの惨状は、日本にとって決して「対岸の火事」ではない。そこで学ぶべきはグローバル化の止まらない世界で、TPPなど「国境を超える枠組み」とどう向き合えばいいのか、ということだ。テロ、難民、ギリシャ問題、EUと世界情勢の行方、日本の選択までが一挙にわかる著者渾身の一冊が緊急発刊。 内容例:ワイマール共和国の制度を逆手にとったヒトラー/離脱をほのめかしてEUをつくり変えたいイギリス/選挙を経ない人たちが政治を司る不思議/40パーセントも削減されたギリシャの医療費/「チプラスは無能」と書き立てたドイツメディア/ドイツ経済圏に自主的隷属するフランス/フォルクスワーゲン不正ソフト事件が与える衝撃/難民にとっていちばんの魅力は医療/日本海が現在の地中海のようになる日/突貫工事で鉄条網の柵をつくったハンガリー/EUにはいま、国境が復活しようとしている/分離独立を叫んで政府と対立するカタルーニャ/フランスで吹き荒れたテロリズムの嵐/テロ防止のためなら「自由の制限」もやむなし?/日本の国益と安全は、日本人が守り抜くしかない……ほか |

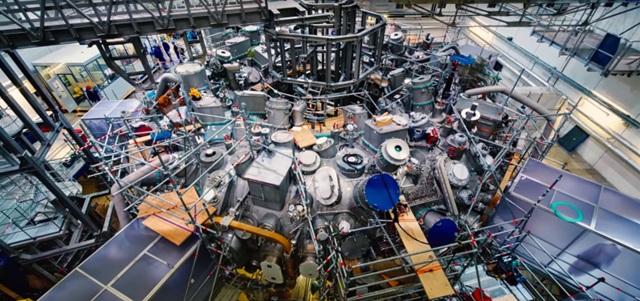

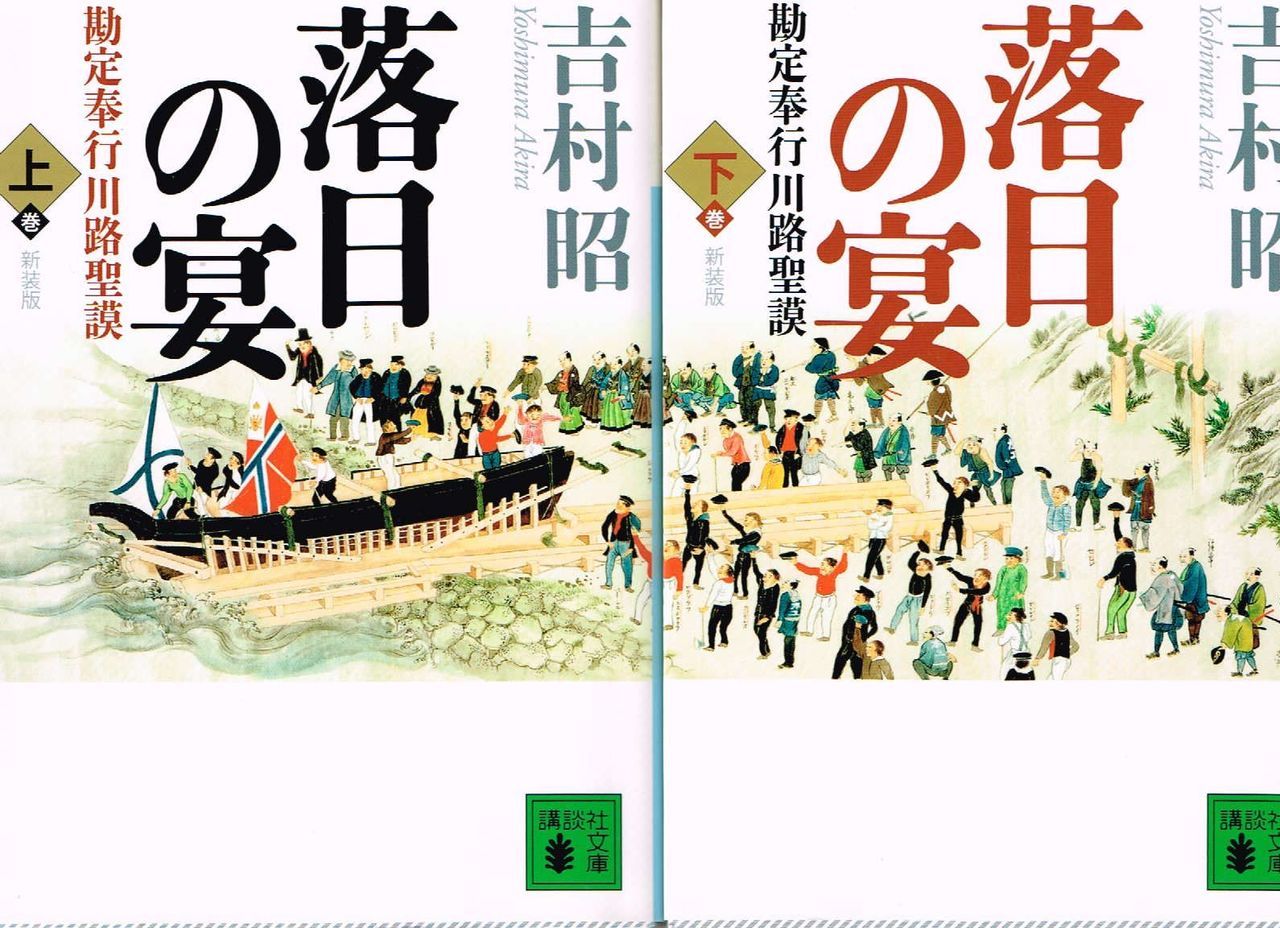

絵や写真をクリックすると、その関連ページが参照できます 2015年12月3日  急に寒くなったと思ったら、早速風邪を引いてしまいました。 歳のせいか一度引くとなかなか直らないです。 11月は気温が高く、野菜の生育が良くて、それまでの高値から一転安値に落ち込みました。 あまりの安値に、一面の大根畑で大根を廃棄している報道がありました。 収穫して出荷するまでの経費で赤字になるのでしょう。 近くの人は自分で採りに行けば良いのですが、1本数十円の大根やキャベツのために何百円もも交通費をかけて行くのは経済理論に合わないですね。 急に寒くなったと思ったら、早速風邪を引いてしまいました。 歳のせいか一度引くとなかなか直らないです。 11月は気温が高く、野菜の生育が良くて、それまでの高値から一転安値に落ち込みました。 あまりの安値に、一面の大根畑で大根を廃棄している報道がありました。 収穫して出荷するまでの経費で赤字になるのでしょう。 近くの人は自分で採りに行けば良いのですが、1本数十円の大根やキャベツのために何百円もも交通費をかけて行くのは経済理論に合わないですね。大騒ぎしていたアメリカの利上げがやっと12月の本日の決定会合で決定されるようです。 市場は構えが出来ているので、大きな混乱は無いと思いますが、少し円高に振れるかも知れません。 為替がどっちに振れるかは、全く予想が付かないです。 日本の株式も先日の2万円台復活のあとでは下落し、今日も静かな市場となっています。  2回目のアメリカの利上げは3月と言う観測がありますが、これは余りに急すぎるので、おそらくまたやるやると言いながら、秋頃まで引っ張るのではないでしょうか。 日本の軽減税率の議論は5000億から6000億ぐらいの減税で落ち着くのではないでしょうか。 いずれにしても財務省主導の議論なので、最後はどうなるかは分かりませんが、財務省としては、消費税の10%へのアップは前提で、8%の時のショックが余りに大きかったので、それを緩和しようと軽減税率の議論になっているのだと思います。 財務省としては、ショックを和らげるための軽減税率は実現したいが、税収が落ちるのはイヤだと言うジレンマに陥っていると思います。 2回目のアメリカの利上げは3月と言う観測がありますが、これは余りに急すぎるので、おそらくまたやるやると言いながら、秋頃まで引っ張るのではないでしょうか。 日本の軽減税率の議論は5000億から6000億ぐらいの減税で落ち着くのではないでしょうか。 いずれにしても財務省主導の議論なので、最後はどうなるかは分かりませんが、財務省としては、消費税の10%へのアップは前提で、8%の時のショックが余りに大きかったので、それを緩和しようと軽減税率の議論になっているのだと思います。 財務省としては、ショックを和らげるための軽減税率は実現したいが、税収が落ちるのはイヤだと言うジレンマに陥っていると思います。 首相官邸としては消費税アップをやるのなら、軽減税率は不可避。 本音では上げたくないので、消費税の増税とトントンでもやむを得ないとおもっているのではないでしょうか。 もし消費税アップを延期するのなら、軽減税率の議論はやってもやらなくても良い事になります。  パリの同時テロを切っ掛けにシリアの中心とした中東は更に混沌としてきました。 アメリカが一歩引いて、フランスとイギリスが前に出てきました。 そもそもオスマントルコを滅亡させて、この地域をバラバラにしたのはフランスであり、イギリスですから、そのツケが回ってきたのだと思います。 アメリカは原油問題があったので、しがらみがないのにイラク戦争では出て行きましたが、本来の紛争のネタを作ったのはヨーロッパ勢ですから、とんだ迷惑と思っている部分はあったのでしょう。 第1次世界大戦のころの中東やアフリカに対するヨーロッパの侵略は凄まじいものがあります。 謀略につぐ謀略。 これを極東からじっくり見ていた日本は、出遅れ感と、中国大陸に対する対応法を勉強したものと思います。 その結果の満州事変であり、中国戦争だと思います。 今の価値観で侵略だとか、何とか言いますが、当時はむしろ、それが世界標準で、もしこれをやらなかったら、国民からもの凄い反発があったと思います。 ヨーロッパ勢が中東やアフリカでやってきたことを考えると、日本の朝鮮併合や満州国設立などは、非常に優しいやり方で、むしろ手緩い感じがするものです。  ヨーロッパつながりで最近はドイツが力を得てきて、EUの盟主になりつつあります。 そのドイツのマックス・プランク研究所が保有する世界最大のステラレータ(ヘリカル)型核融合炉「ウェンデルシュタイン7-X (W7-X)」が、ついにスイッチオン秒読み体制に入ったとのこと。 核融合はいつまで経っても「50年後」だったのですが、それが少しは縮まったのかもしれません。 トカマク型もそれなりに複雑だったのですのが、このヘリカル型は全体像が想像できないほど複雑です。 組み立てに19年もかかっているそうで、プラズマ生成時間も長時間とのこと。 動画があるので、ゆっくりと眺めてください。 ドイツ語ではなくて英語です。  今月の読み物は、新装版 落日の宴 勘定奉行川路聖謨(上下) 講談社文庫 吉村 昭 今月の読み物は、新装版 落日の宴 勘定奉行川路聖謨(上下) 講談社文庫 吉村 昭 オススメ度 ★★★ 官僚じゃない人も必読 あまり期待せずに読み出しましたが、読み出したら停まらない。 武士と言うよりは典型的な官僚の生き様を描いています。 開国を迫るロシア使節プチャーチンとの交渉は、現在の国際交渉を見ているのと全く同じ。 老中の指示のままに交渉を進め、何度も老中と直接交渉すると言う脅しにも屈せず、指示を満足させる交渉結果に持ち込む。 言葉尻を捕まえてそれで交渉の落としどころとする。 交渉そのものです。 交渉の最中に大地震が起き、ロシアの軍艦も大破し、その修理を国内の制約の中で成し遂げるなど、苦労に苦労を重ねる姿に現実感があります。 人間関係なのか、ロシア使節プチャーチンは交渉でも少し優しく、アメリカのペリーは非常に厳しい態度です。 その結果が条約の条件に現れていると思います。 北方領土もこの時に決められ、樺太は決着を付けずにそのままグレーで置いていたようです。 末期の江戸幕府は、明治政府の刷り込みがあるのか、余り有能な人が伝えられていませんが、少なくともあの時代に攘夷を狂信的に唱える朝廷と薩長に対して、あくまで現実的な対応を正しくした人間が幕府側に多く居たはずで、この著書がその実態の一部を明らかにすることが出来ると思います。 最期は半身不随になり、それでも幕府に殉ずるカタチで切腹、更にしきれないので拳銃自決という形で終ります。忠誠心の強い清廉かつ優秀な官僚だったとつくづく思います。 現職の官僚必読。 内容紹介 幕末期、軽輩の身ながら明晰さと人柄で勘定奉行まで登りつめ、開国を迫るロシア使節プチャーチンと堂々と渡り合った川路聖謨の生涯。 内容(「BOOK」データベースより) 江戸幕府に交易と北辺の国境画定を迫るロシア使節のプチャーチンに一歩も譲らず、領土問題にあたっても誠実な粘り強さで主張を貫いて欧米列強の植民地支配から日本を守り抜いた川路聖謨。軽輩の身ながら勘定奉行に登りつめて国の行く末を占う折衝を任された川路に、幕吏の高い見識と豊かな人間味が光る。 |

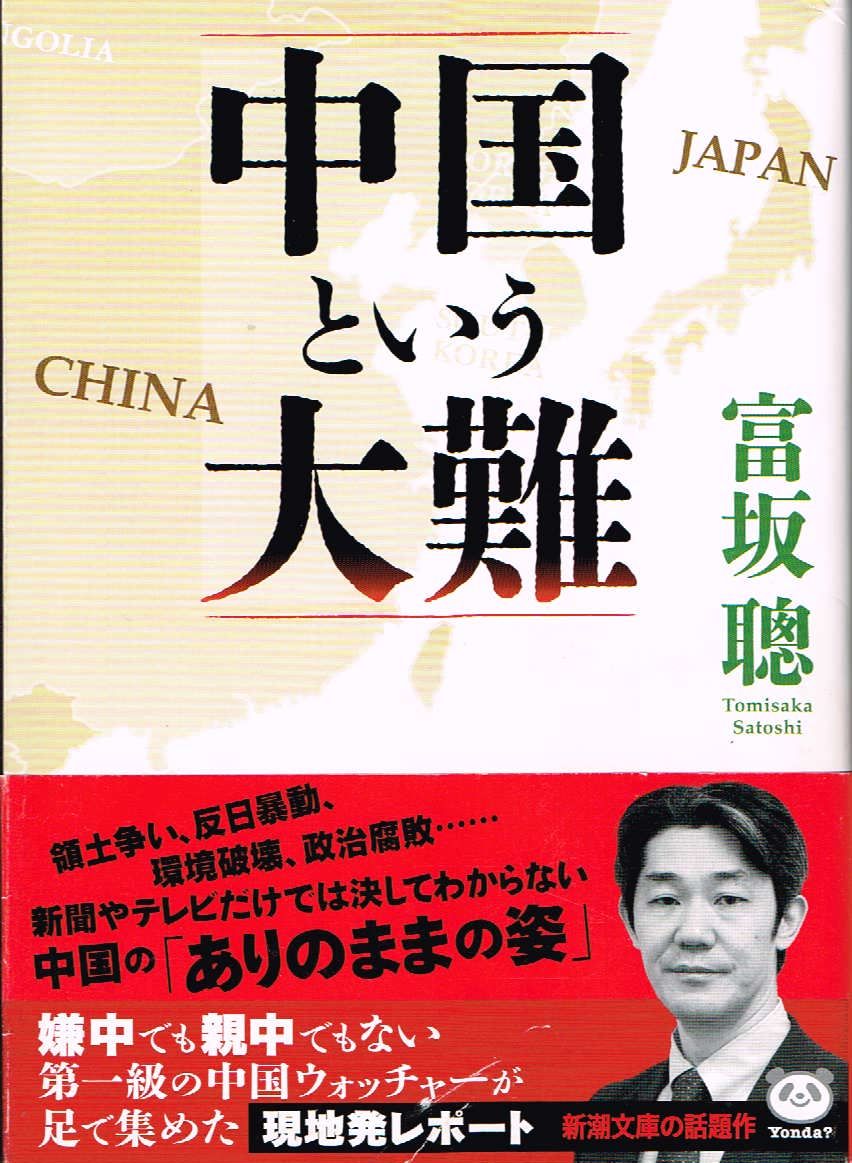

絵や写真をクリックすると、その関連ページが参照できます 2015年11月1日  日銀の追加緩和も無しで、後は補正予算の期待だけになってしまいました。 アメリカの利上げは想定通り、思い切ってやらなかったので、結局ズルズルと現時点では12月とアナウンスしていますが、来年3月にずれ込んだと市場は認識しているようです。 日銀の追加緩和も無しで、後は補正予算の期待だけになってしまいました。 アメリカの利上げは想定通り、思い切ってやらなかったので、結局ズルズルと現時点では12月とアナウンスしていますが、来年3月にずれ込んだと市場は認識しているようです。南シナ海では、アメリカがやっと重い腰を上げてイージス艦を派遣しました。 元々岩礁の埋め立てが終わる前にやらないといけないのを、ホワイトハウスの特にライス補佐官が反対していたようです。 この人は中国人ではないかと思うほど中国寄りです。 いずれにしても次期大統領がヒラリーになっても、共和党になっても中国には逆風だと思います。 それを見越して、急いで埋め立てをしたと言う見方もあります。 日本は重要なシーレーンの問題なので、もっと積極的な態度を取るべきと思いますが、何故か腰が引けてる。 憲法違反の恐れがあるホルムズ海峡の機雷掃海には、非常に熱心でしたが、南シナ海の方が重要性は高いと思います。 安保法案の審議で、南シナ海で何かが起こっても重要事態とはならないと、首相が国会答弁していたのを違和感を持って聞いていました。 こう言わないと国会が紛糾するとか、中国を刺激するとか思ったのかも知れませんが、他にもっと問題のある発言がたくさんあったので、違和感をぬぐえません。 今回の件でも、アメリカからは、パトロールに日本も参加しろと言われているようですが、何か動きが鈍いです。 日中韓の首脳会談をひかえているとの判断なのでしょうが、その間に中国は慰安婦像を建てたりして圧力を加えています。 波風を立てたくない外務省の体質が出てきているような気がします。 言わなければならないことも言わずに、何とか波風を立てたくないと言う態度では、この厳しい国際環境は乗り切れないと思います。  使っているプリンタの印刷が黒くなって、ドラムの寿命が来たみたいなので、下手にドラムを買うより安いプリンタがあるのではないかと探してみたら、税込みで何と 13,670円 のファックス・モノクロレーザー複合プリンタが見つかりました。 FAXとモノクロレーザーの複合機で、大量の書類を一度に印刷するのに使っていましたが、古いためか使い勝手が悪くて、印刷した紙も丸まってしまうので、買い換えのチャンスを覗っていました。 LED方式で、しかもドラムの交換は出来ず、約3万枚印刷で寿命になるとのことで、次回は確実に買い換えないといけないことになります。 年数で言うと5年で、現在のプリンタは10年以上使っていますので、いくら安いと言っても少々気になるところです。  今月の読み物は「中国という大難」新潮文庫 富坂 聰 著 ¥680 今月の読み物は「中国という大難」新潮文庫 富坂 聰 著 ¥680オススメ度 ★☆☆ 内容は良いが少し古い 少し古いですが、今読んでもその内容はほとんど変わっていません。 むしろ中国の実像を明確に捉える事が出来ているのではないでしょうか。 必要以上に恥部をさらけ出し、反中国を叫ぶ一部のレポートとは異なり、ルポによる冷静な分析が良いです。 最近では、中国は 「中所得国の罠」に陥っているのでは無いかとの指摘も多く行われており、その成否はともかく隣国としての大難と中国内部からの視点の大難との両方を冷静に見ておかないと、判断を誤るのではないかと思います。 内容(「BOOK」データベースより) 「世界の工場」として、アメリカに次ぐ経済大国の地位に登りつめながら、凄まじい貧富の差や大気汚染、水不足など容易に解決できない難題を抱える現代中国。加えて、軍事費を増大させ、外洋進出を図る人民解放軍を党中央がコントロールできているのかどうかも定かでない―。無関心ではいられない「やっかいな隣人」のありのままの姿を、綿密な現地取材で明らかにした必読ルポ。 |