14)逓増部分の効用曲線

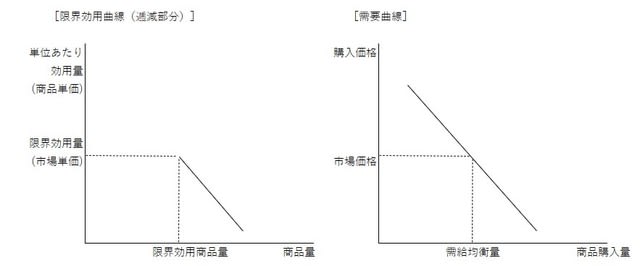

上記座標に描いた効用曲線は、横軸の商品量のゼロから或る商品量までを右肩上がりの坂になっている。限界効用理論は、この坂の頂上部分の効用量を限界効用と呼び、それが市場単価を表現すると考えている。商品量を横軸にとった座標の右肩上がりの曲線と言えば、需給均衡図の供給曲線と同じである。ただし効用曲線図と需給均衡図は縦軸の値が異なるので、同じ右肩上がりの曲線と言っても意味合いが異なる。とりあえずこの点を無視して両者の逓増部分の曲線を並記すると次のようになる。なおここでは、話を明解にするために両曲線を直線表示にしている。

上記右の需給曲線における供給曲線は、商品量が増加すると商品価格が上がる。これは単純である。単位あたりの原価が固定なら、商品量に比例して販売価格は上昇せざるを得ない。一方で左の効用曲線も、商品量が増加すると効用量も上がる。すなわち商品量に比例して効用量が上昇する。なるほど商品量が増加すれば、商品量に比例してその総効用量もやはり上昇するであろう。ところがここで想定した効用曲線の縦軸は、商品一単位当たりの効用量である。ここでは商品量の増加において、単位当たりの効用量が増加している。しかし商品一つの効用は、同じ商品が二つになっても、そんなに変わるものでない。そこで限界効用理論の言わんとするところを推し量って言えば、商品量の増加は量的相乗効果を伴う形で、商品一単位当たりの効用量を増加させるのであろう。したがってここには暗黙のうちに限界効用逓増法則が擁立されている。しかし限界効用理論には限界効用逓減法則は謳われているが、限界効用逓増法則は謳われていない。またもし逓増も逓減も法則だと言いだすと、効用曲線は全て法則によって構成されてしまう。もともと限界効用理論は効用の逓減を法則に扱うことにより、効用逓減下での商品量増加の原因分析を意識の超越限界の外に出してきた。この不可知論の壁を突破されるのは、限界効用理論にとって困る話である。それゆえに限界効用理論は、限界効用逓増法則を秘匿せざるを得ない。

15)逓減部分の効用曲線

先に座標に描いた効用曲線は、横軸の或る商品量から先の商品量を右肩下がりの坂にしている。もちろんこの下り坂の開始部分の効用量は限界効用であり、それは市場単価を表現すると考えられる。商品量を横軸にとった座標の右肩下がりの曲線と言えば、需給曲線図の需要曲線と同じである。ここでも効用曲線図と需給曲線図は縦軸の値が異なるので、同じ右肩下がりの曲線と言っても意味合いが異なる。とりあえずこの点を無視して両者の逓増部分の曲線を並記すると次のようになる。

上記右の需給曲線における需要曲線は、商品量が増加すると商品価格が下がる。この理由は供給曲線における販売価格逓増に比べると単純ではない。とりあえず価格の高さに対する購入者離れと販売者の低価格競争が購入価格を低下させる主な原因だと考えられる。このことについての詳細は、後で述べる。一方で左の効用曲線も、商品量が増加すると効用量が下がる。すなわち商品量増大に反比例して効用量が減少する。ここでは一見すると、限界効用理論の方が簡単に価格低下を説明できそうである。商品量の一程度の増大は、往々にして市場において商品の飽和を生み、商品効用を減少させる。つまりそれは、商品の使用価値が喪失する事態である。このような使用価値の喪失と効用の減少は、それが価格低下に連繋する限りで、限界効用理論にとって好都合である。使用価値の喪失と効用の減少を一つに捉え、それらをさらに価格に併せて価格理論として擁立するなら、それはそのまま限界効用理論になるからである。このことを限界効用理論は飽和商品量に対応する効用減少の法則として擁立し、限界効用逓減の法則として言い表わす。しかし一定の限度を超えた商品量の増大が、価格下落と効用減少だけをもたらすなら、その価格上昇と効用増加は、商品量の減少を待たなければ二度と起きない。すなわちさらなる商品量の増加において価格上昇と効用増加が起こるのは、限界効用逓減法則に反する事態である。一方効用曲線図と違って需給曲線図は、商品量増加における価格上昇の事態を既に織り込んでいる。需給曲線図では供給価格の高騰が、販売者に販売量増加を動機づける。それだからこそ商品量増大において需要価格が下落するのに対し、供給価格は商品量増大において高騰に向かう。したがってそれは、効用曲線が需要曲線にだけ注視し、供給曲線を無視している。あるいは購入者の効用にだけ注視し、販売者の効用から目をそむけている。供給曲線において供給増加を規定するのは販売利益であり、販売利益は販売価格と商品原価の差額に従う。限界効用理論が法則の名において供給曲線を無視するのは、この理論がこの商品原価を無視する必要に従う。

16)座標縦軸に総効用量をとった効用曲線

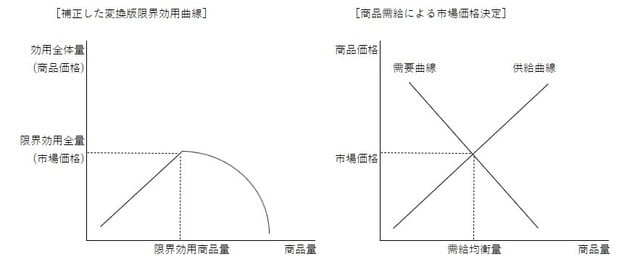

縦軸目盛りが単位当たり効用量になっている効用曲線に商品量に乗じて得られる効用曲線は、次のようになる。 上記式は単価あたりの効用量なので、これに商品量Xを乗じると、効用曲線は需給均衡図と同じ縦軸目盛りの効用曲線に変換される。 上記式は単価あたりの効用量なので、これに商品量Xを乗じると、効用曲線は需給均衡図と同じ縦軸目盛りの効用曲線に変換される。

まず元の効用曲線式を次のように定義する。

逓増部分式:Y=AX ※Aは正数、すなわち傾きAの右肩上がりの直線 逓減部分式:Y=C-BX ※Bは正数、すなわち傾き-BでY軸と(0,C)で交差する右肩下がりの直線 交点座標(限界効用商品量,限界効用量すなわち市場単価):( C ![]()

A+B , AC ![]()

A+B )

変換逓増部分式:Yb=AX2

変換逓減部分式:Yc=(C-BX)X

なお交点座標(限界効用商品量,市場価格)は上記交点座標と同じである。

これを座標に表示し、従来の需給均衡図と並べると次のようになる。

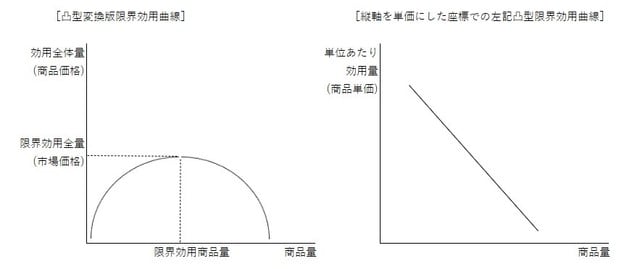

上記の変換効用曲線は、商品量の増加に伴い急激に効用量が増大し、商品量が限界効用量に達してから急になだらかに減少を始める。この不自然な効用量の動きは、上記で変換逓増部分式:Yb=AX2と変換逓減部分式:Yc=(C-BX)Xが示された時点で判っていたことである。変換逓増部分式がAX2なのに対し、変換逓減部分式が-BX2では、二曲線のつなぎ目の両曲線の反り返り方は90度違う。これでは変換効用曲線の変換逓増部分と変換逓減部分が、どうやってもきれいな推移を望めない。そしてきれいな推移を望むのであれば、上記の変換効用曲線は逓減部分をともかくとしても、逓増部分の式は明らかに不自然である。この効用曲線と需給均衡図の供給曲線を比較して言えば、供給曲線の方が商品量に価格が比例しているだけまだ自然である。この不自然は、先の14)で述べたように単位当たりの効用が商品量に比例して増大する不自然に従う。それゆえに元々の逓増部分の効用曲線は、少なくとも逓増せず、下記のように単位あたり効用量は均一なのではないかと考えられる。そうすれば変換効用曲線の逓増部分は、需給均衡図の供給曲線と同水準の商品量に比例した総効用量として現れることができる。

上記の元々の効用曲線図では、既に限界効用理論が考えるような効用の逓増とその逓減への反転する姿が消失している。上記の図に元の限界効用とそれに対応する商品量のあった位置を残しているが、曲線の反転が消えた以上、上記の効用曲線では限界効用もその商品量も一定した居場所を失う。さらにこの効用曲線に合わせて、先の効用曲線式を書き直すと次のようになる。。

逓増部分式:Y=D ※Dは正数、すなわちY座標DのX軸に平行な直線 逓減部分式:Y=C-BX ※Bは正数、すなわち傾き-BでY軸と(0,C)で交差する右肩下がりの直線 交点座標(限界効用商品量,限界効用量すなわち市場単価):( C-D ![]()

B , D )

変換逓増部分式:Yd=DX

変換逓減部分式:Ye=(C-BX)X

なお交点座標(限界効用商品量,市場価格)は上記交点座標と同じである。

これを座標に表示し、従来の需給均衡図と並べると次のようになる。

上記の変換された限界効用曲線を見ると、すぐ判るようにその逓増部分が需給均衡図の供給曲線と同形になっている。そして上記の二つの曲線図を見ただけで想像がつくのは、需給曲線における需要と供給に分離した商品価格の動きを、限界効用理論が需給曲線の各部分を抽出して統合し、それを販売価格や購入価格ではなく商品価格の動きとして提示したと言うことである。そしてこの想像は正しい。ちなみに変換版限界効用曲線を逓減部分に合わせて逓増部分を凸型の曲線にしようとすると、今度は元々の効用曲線の横一文字になった逓増部分が逓減部分と同じ角度の右肩下がりになり、その逓減部分と併せた効用曲線は単なる単価版の需要曲線になってしまう。当然ながらそこでの逓増から逓減に反転する位置に現れるはずの限界効用は、座標において完全に居場所を失う。

なお上記は効用曲線の逓増部分だけに着目しており、逓減部分についての分析を放置している。もちろん逓増部分の落ち着き先が、需給均衡量の左側の供給曲線であるなら、逓減部分の落ち着き先も、需給均衡量の右側の需要曲線になるはずである。このことを確認するために今一度、商品需給による市場価格決定の動きを次に確認する。

(2020/02/24) 続く⇒((5)価格主導の市場価格決定 前の記事⇒((3)効用理論の一般的講評)

ヘーゲル大論理学 存在論 解題

1.抜け殻となった存在

2.弁証法と商品価値論

(1)直観主義の商品価値論

(2)使用価値の大きさとしての効用

(3)効用理論の一般的講評

(4)需給曲線と限界効用曲線

(5)価格主導の市場価格決定

(6)需給量主導の市場価格決定

(7)限界効用逓減法則

(8)限界効用の眩惑

ヘーゲル大論理学 存在論 要約 ・・・ 存在論の論理展開全体

緒論 ・・・ 始元存在

1編 質 1章 ・・・ 存在

2章 ・・・ 限定存在

3章 ・・・ 無限定存在

2編 量 1章・2章A/B・・・ 限定量・数・単位・外延量・内包量・目盛り

2章C ・・・ 量的無限定性

2章Ca ・・・ 注釈:微分法の成立1

2章Cb(1) ・・・ 注釈:微分法の成立2a

2章Cb(2) ・・・ 注釈:微分法の成立2b

2章Cc ・・・ 注釈:微分法の成立3

3章 ・・・ 量的比例

3編 度量 1章 ・・・ 比率的量

2章 ・・・ 現実的度量

3章 ・・・ 本質の生成

「ヘーゲル大論理学存在論」カテゴリの最新記事

![]() ヘーゲル大論理学 概念論 解題(3.独断と媒介(3)ヘーゲル的真の瓦解)

ヘーゲル大論理学 概念論 解題(3.独断と媒介(3)ヘーゲル的真の瓦解)![]() ヘーゲル大論理学 存在論 解題(第一巻存在論の論理展開の全体)

ヘーゲル大論理学 存在論 解題(第一巻存在論の論理展開の全体)![]() ヘーゲル大論理学本質論 解題(第一篇 第二章 反省された限定)

ヘーゲル大論理学本質論 解題(第一篇 第二章 反省された限定) ![]() ヘーゲル大論理学存在論 解題(2.弁証法と商品価値論(8)限界効用の眩惑)

ヘーゲル大論理学存在論 解題(2.弁証法と商品価値論(8)限界効用の眩惑)![]() ヘーゲル大論理学存在論 解題(2.弁証法と商品価値論(7)限界効用逓減法則)

ヘーゲル大論理学存在論 解題(2.弁証法と商品価値論(7)限界効用逓減法則)![]() ヘーゲル大論理学存在論 解題(2.弁証法と商品価値論(6)需給量主導の市場価...

ヘーゲル大論理学存在論 解題(2.弁証法と商品価値論(6)需給量主導の市場価...![]() ヘーゲル大論理学存在論 解題(2.弁証法と商品価値論(5)価格主導の市場価格...

ヘーゲル大論理学存在論 解題(2.弁証法と商品価値論(5)価格主導の市場価格...![]() ヘーゲル大論理学存在論 解題(2.弁証法と商品価値論(4)需給曲線と限界効用...

ヘーゲル大論理学存在論 解題(2.弁証法と商品価値論(4)需給曲線と限界効用...![]() ヘーゲル大論理学存在論 解題(2.弁証法と商品価値論(3)効用理論の一般的講評)

ヘーゲル大論理学存在論 解題(2.弁証法と商品価値論(3)効用理論の一般的講評)![]() ヘーゲル大論理学存在論 解題(2.弁証法と商品価値論(2)使用価値の大きさと...

ヘーゲル大論理学存在論 解題(2.弁証法と商品価値論(2)使用価値の大きさと...

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます