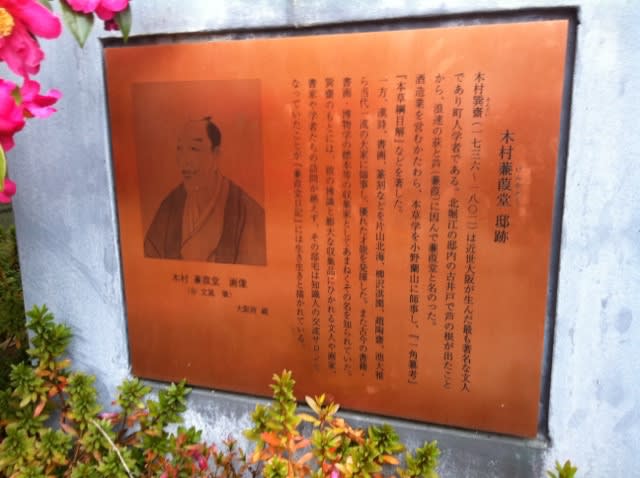

調べものがあって、北堀江にある大阪市立中央図書館へ行く。休日なので来館者が多く大半の席が埋まっている。だが、空間設計がいいのか混雑感はない。4人掛けデスクに座り(もちろんほかの3席は座っている、年配者2名、大学生1名)、ゆったりと資料を読み、書き物をすることができた。途中、珈琲タイムで屋外に出たとき、敷地の片隅に顕彰碑を見つけた。

木村蒹葭堂……この人物は、大阪在住の人なら一度は耳にした名前かもしれない。江戸中期の文人であり蒐集家であり、本草学者であり博学者である。元々家業は酒造業であるが、酒造株を他人に賃貸して生活の糧を得ていた。年に三十両の収入だったというから中流の下の方の暮らしだった。

だがこの多趣多才な男、妻と妾と同居しているのである。本妻は結構嫉妬深かったようだが、それでも妻妾同居をやめない。三人で長崎旅行などもおこなったという。このほかに娘が一人、下女一人の五人暮らしだったというが、女性ばかりのなかに住んでいたということだ。なかなかの人物である。

27歳で『山海名産図会』を著し、その後さまざまなジャンルの書を上梓する。『銅器由来私記』『桜譜』『禽譜』『貝譜』『秘物産品目』『本草綱目解』等々。以前、NHKの「ダーウィンが来た」という番組で、”イッカク”というふしぎなクジラを特集していたが、ここに登場する日本の古文書は、蒹葭堂が編纂した『一角纂考』だった。また、文学にも精通していて、漢詩を書き書画もうまかったという。語学ではオランダ語やラテン語も解したそうだ。

諸国から来る者に蒹葭堂の名前は知れ渡っていて多くの来客があった。本人はそれに困惑し、「人気があるのも困ったもんや」と言ったところ、朴訥だが口が悪い友人に、「お前に人気があるんやなく、お前が持っている物に人は寄って来るんだ」と言われて、大いに恥じた……と書かれている。

蒹葭堂とは彼の書斎の名称である。ケンカ早い人だったわけではないようだ。同時代の友人には、司馬江漢、上田秋成、頼山陽、本居宣長、伊藤若冲、与謝蕪村、円山応挙、平賀源内などがいて、1700年代後半という時期に町人文化、都市文化が花開いたかが分かる。

最近、Bonnie Raittをよく聴いてる。

YAMAHAのFG-240に新しい弦を張る。

なかなかいい音で鳴る。

久しぶりに弾くと、柔らかい、いかにもフォークソングを奏でるギターだということに気付く。

このFG-240は数々の銀昆の舞台で活躍した。

まだヤマザキヒデキが劇音楽の作曲を担当する前までのことだから、

1980年代前半だろうか。

やめた今でも、夢の中で煙草を喫っていて、「うまい!」と思ったり、「あゝ、また喫いはじめてしまった!」と後悔することがあるという話を聞くが、おれは一度も夢に煙草が登場したことがない。やめることに抵抗も苦しみも優越意識も何もなかったからだろう。

肺病になったのは10年くらい前のことで、一週間入院した。退院して、というか入院途中に病室を抜け出して、OMMビルの地下にあった生活菜館というコンビニで購入したのがこの煙草である。

3〜4日ぶりに喫ったジタンはうまかった。クラクラした。それから何年かして肺がんになった。手術を言い渡され、入院した。その前から身体の調子が良くなくて、仕事もうわの空気味だった。当然、煙草が喫えなかった。

手術して、傷口がなかなかひっつかず一ヶ月を超える入院生活になり、常に点滴などの管を身につけていたから抜け出すことも出来ず、しかし、階下のコンビニまでは行けたから、コーヒーとドーナツ、新聞は買いに行けた。病院のコンビニには煙草、酒類は置いていないのである。ま、当然かもしれないけどね。

そんな生活を40日以上続けていると、煙草のことは気にならなくなった。そのままフェイドアウトという感じだった。

今思うのは、どこか公共の施設に入場したとき、そのあたり一帯が禁煙だと表示されていたら、「あゝ、喫煙者でなくて良かった」と思うくらいだろうか。人が煙草を喫っているのを見て、「うまそうに喫うなぁ」と思うことはある。家に灰皿、ライターはまだある。捨てることはないだろう。

なぜかおれは白衣姿で採取されてきた植物を調べる作業をしている。

朝ドラの影響か?そんなに見ていないのに。

花ではなく草の類で、紫露草やイヌフグリなどありきたりの植物だ。

その後、白衣のままクルマで出かけ、かなり高い山に行く。

山道にクルマを停めると、「標高1746m」の標識が見える。

(どこかにこの標高の山があるだろうから調べてみよう……

調べた結果:村上山(群馬県)、岩黒山(高知県)がそのようだ)

おれは道の上に立って、採取された鉱物の調査をはじめる。

石英や石灰岩、黒雲母など、やはりありきたりの鉱物だ。

だが、面白い。そりゃそうだ、普段しないことをしているのだから。

ルーペのような器具を使って表面を見ている。

すると、おれの傍らを小さな生物が列をなしてやって来た。

15~20個体くらいだろうか。

なんだなんだ?

先頭はコガネムシ、カミキリムシだが、

生まれたばかりの犬や猫もいるし、見たこともない哺乳類もいる。

そして驚いたことに人間の赤ん坊もそのなかにいる。

歩いているのではなく、木製の乳母車に乗ってそれは自動運転なのだ。

赤ん坊は5〜6人いる。

「これはいかん!」とおれは思い、山にある研究所に運び込む。

捨て子だろうか?親はどこか?この子たちはどこから来たのか?

警察に届けなアカンな~。

おれは、一緒にいる若い研究者に話しかける。

若者数人は困った顔をするばかりだ。

そこへ、赤いスポーツカーに乗った中年の女性がやって来て、

「あたしが面倒みるわよ」と、妙なシナを作って話しかけてくる。

知った顔の女だが、関わりを持ちたくないとおれは感じていて無視している。

クルマから降りて来た女はひらひらとした服でおれたちの周囲をまわりながら、

乳母車の赤ん坊を眺めて「あたしが、あたしが」と言い続ける。

「もう、いいですよ」と研究者の若者が払いのけるようにいう。

女はへらへらと笑いながら、赤ん坊に手を触れようとするので若者がとめる。

どうしようもない人だなぁとおれは思っている。

こういうことをする人だったんだ……。

そう思っていると、ライターの井上理津子さんが現れた。

先日、おれのラジオ番組に出演していただいたばかりだから記憶の下にいたのだろう。

井上さんは、

「私が面倒みるというか、預かって記録してもいいわよ」と言う。

明らかに彼女が信頼できるので、「ぜひお願いします」とおれは言う。

その後おれは研究所の一室でふたたびいくつもの鉱物の分析作業をはじめる。

なんだか不思議な夢物語だった。