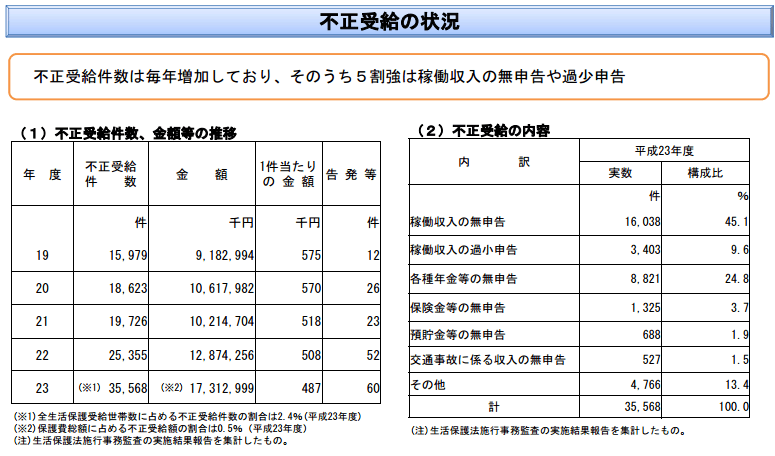

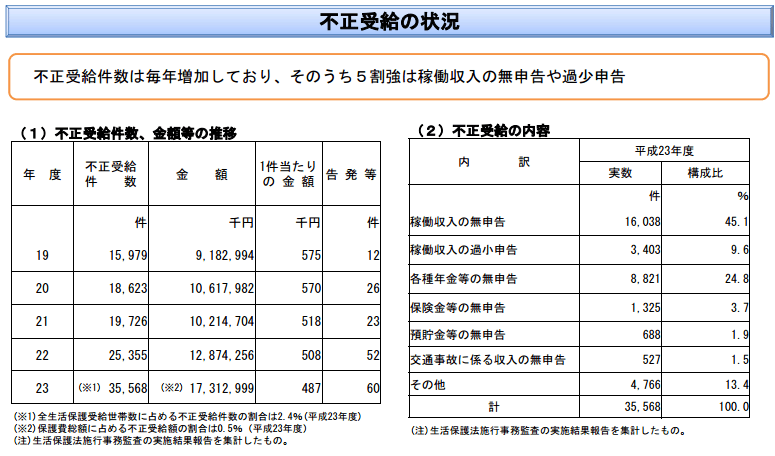

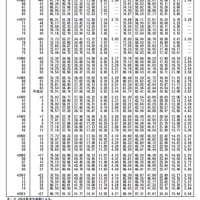

生活保護制度が批判される理由の一つに不正受給問題がある。下の資料〔=不正受給の状況〕にあるように、年々増加傾向にあるようだ。これは、生活保護法施行事務監査の実施結果報告の集計によるものなので、潜在的な不正受給も含めれば更に数は多いと思われる。

保険料を長年に亘ってこつこつ納めて受ける国民年金の受給額よりも、『全額税方式の100%補助金』である生活保護の受給額の方が多い場合がある実態などもあって、ただでさえ批判の多い生活保護制度。それに加えて、不正受給が総額で137億円、件数で3万6千件ともなれば、更なる批判が出てくるのも当然だろう。

政府は今月召集の臨時国会に生活保護法改正案を提出する予定で、次のような不正受給対策の強化策も含まれている。

○ 福祉事務所の調査権限を拡大する(就労活動等に関する事項を調査可能とするとともに、官公署の回答義務を創設する。)。

○ 罰則の引上げ及び不正受給に係る返還金の上乗せをする。

○ 不正受給に係る返還金について、本人の事前申出を前提に保護費と相殺する。

○ 福祉事務所が必要と認めた場合には、その必要な限度で、扶養義務者に対して報告するよう求めることとする。

こうした対策は是非とも進めるべきだ。他方で、生活保護全体から見ると、不正受給額の割合は0.5%、不正受給件数の割合は2.4%(いずれも平成23年度)だが、これをどう見るかというのもある。平成23年度で医療扶助の総額は16,432億円で、これを1%合理化する効果と不正受給総額はほぼ同じ水準だ。

不正受給の根絶は喫緊の課題であることは全くその通りだが、生活保護制度に係る財政面での費用対効果を考えると、医療扶助の合理化も同じように緊要であるに違いない。

<資料>

(出所:厚生労働省)

保険料を長年に亘ってこつこつ納めて受ける国民年金の受給額よりも、『全額税方式の100%補助金』である生活保護の受給額の方が多い場合がある実態などもあって、ただでさえ批判の多い生活保護制度。それに加えて、不正受給が総額で137億円、件数で3万6千件ともなれば、更なる批判が出てくるのも当然だろう。

政府は今月召集の臨時国会に生活保護法改正案を提出する予定で、次のような不正受給対策の強化策も含まれている。

○ 福祉事務所の調査権限を拡大する(就労活動等に関する事項を調査可能とするとともに、官公署の回答義務を創設する。)。

○ 罰則の引上げ及び不正受給に係る返還金の上乗せをする。

○ 不正受給に係る返還金について、本人の事前申出を前提に保護費と相殺する。

○ 福祉事務所が必要と認めた場合には、その必要な限度で、扶養義務者に対して報告するよう求めることとする。

こうした対策は是非とも進めるべきだ。他方で、生活保護全体から見ると、不正受給額の割合は0.5%、不正受給件数の割合は2.4%(いずれも平成23年度)だが、これをどう見るかというのもある。平成23年度で医療扶助の総額は16,432億円で、これを1%合理化する効果と不正受給総額はほぼ同じ水準だ。

不正受給の根絶は喫緊の課題であることは全くその通りだが、生活保護制度に係る財政面での費用対効果を考えると、医療扶助の合理化も同じように緊要であるに違いない。

<資料>

(出所:厚生労働省)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます