名古屋市の地盤を作っている地質を見ると、市中央部の台地や東部丘陵地帯は、「第4紀更新世(洪積世)」の「熱田層」などや、さらに古い「第3紀鮮新世」の地層からなっている。一方、市北部の庄内川沿いや市西部から南部一帯は、約1万年前以降にできた「完新世」の「沖積層」が堆積している。

洪積世までの地盤は比較的固いが、沖積層は水分を多く含んだ軟らかい砂や泥の層になっている。沖積層について教授は「洗面器に砂を入れ表面が現れる程度に水を浸した状態」と例える。「洗面器を揺らせば、砂が沈み、水が浮き上がってくる」。これが地震時に起きる液状化現象だ。

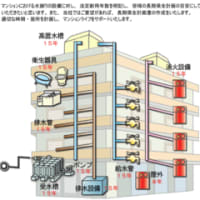

名古屋市の断面を切り取って見ると、沖積層の厚さは名古屋駅付近で、約10メートル以下、南部の臨海地域では約20メートル以上に達する。ビルは沖積層を貫いて、固い地盤に達するまで打ち込んだくいが支えているが、一般の民家は、軟らかい地盤の上に直接建てられているので揺れやすい。

名古屋市の地形を上空から見る。市の西半分は低平な沖積平野で、その下には沖積層が広がっている。沖積平野の地盤高は、北部は標高約5メートル、西部から南部にかけては約2・5メートル。港区や中川区の一部にはゼロメートル地帯も広がっている。

名古屋城から南下し、熱田神宮付近までの堀川から以東は「熱田台地」が形成されている。先人の知恵で名古屋城と熱田神宮はこの台地の北と南の端に建っている。さらに東側には東部丘陵地帯が広がる。これらの地域は、第3紀鮮新世や洪積世の地層からなり、比較的良好な地盤とされる。

「だからと言って必ずしも安全とは限らない」と□□教授は言う。とくに丘陵地は、宅地造成によって高い部分を削った「切土」や、谷や斜面、湿地帯を埋めた「盛土」が複雑に入り組んでいるからだ。「盛土や、切土と盛土の境界線上に建っている建物は、要注意」と言う。1978(昭和53)年の宮城県沖地震は、丘陵地の宅地での被害が顕著だった地震として知られている。この時は、盛土が沈下、滑り出し、盛土と切土の境界部に亀裂が入ったりするなどの被害が出た。

震源からの距離が同じであっても、地盤の状態で、例えば沖積平野と山地を比較した場合、増幅率がほぼ倍になると言われている。

内閣府は、昨年10月、地盤の違いによって異なってくる揺れの大きさを、1キロ四方の網の目に区切って、どの地域が相対的に揺れやすいかを表した全国マップを作った。愛知県のマップを見ると、三河東部と、木曽三川が流れる付近の地域とでは、震度にして約1・5の違いがあることが示されている。内閣府は各自治体により詳細な網の目のマップを作成するように呼び掛けている。

教授は「10メートル四方程度の詳細なマップを作らないと、実際に住んでいる建物が建っている地盤について明確な判断はできない。揺れやすい地盤にある場合は、家具の固定などのほか、住宅の耐震診断を受けて耐震補強をしたり、建築にあたって『ベタ基礎』と言われる堅固な工法にしたりするなど、地震への備えをしっかりと心掛けたい」と言っている。

洪積世までの地盤は比較的固いが、沖積層は水分を多く含んだ軟らかい砂や泥の層になっている。沖積層について教授は「洗面器に砂を入れ表面が現れる程度に水を浸した状態」と例える。「洗面器を揺らせば、砂が沈み、水が浮き上がってくる」。これが地震時に起きる液状化現象だ。

名古屋市の断面を切り取って見ると、沖積層の厚さは名古屋駅付近で、約10メートル以下、南部の臨海地域では約20メートル以上に達する。ビルは沖積層を貫いて、固い地盤に達するまで打ち込んだくいが支えているが、一般の民家は、軟らかい地盤の上に直接建てられているので揺れやすい。

名古屋市の地形を上空から見る。市の西半分は低平な沖積平野で、その下には沖積層が広がっている。沖積平野の地盤高は、北部は標高約5メートル、西部から南部にかけては約2・5メートル。港区や中川区の一部にはゼロメートル地帯も広がっている。

名古屋城から南下し、熱田神宮付近までの堀川から以東は「熱田台地」が形成されている。先人の知恵で名古屋城と熱田神宮はこの台地の北と南の端に建っている。さらに東側には東部丘陵地帯が広がる。これらの地域は、第3紀鮮新世や洪積世の地層からなり、比較的良好な地盤とされる。

「だからと言って必ずしも安全とは限らない」と□□教授は言う。とくに丘陵地は、宅地造成によって高い部分を削った「切土」や、谷や斜面、湿地帯を埋めた「盛土」が複雑に入り組んでいるからだ。「盛土や、切土と盛土の境界線上に建っている建物は、要注意」と言う。1978(昭和53)年の宮城県沖地震は、丘陵地の宅地での被害が顕著だった地震として知られている。この時は、盛土が沈下、滑り出し、盛土と切土の境界部に亀裂が入ったりするなどの被害が出た。

震源からの距離が同じであっても、地盤の状態で、例えば沖積平野と山地を比較した場合、増幅率がほぼ倍になると言われている。

内閣府は、昨年10月、地盤の違いによって異なってくる揺れの大きさを、1キロ四方の網の目に区切って、どの地域が相対的に揺れやすいかを表した全国マップを作った。愛知県のマップを見ると、三河東部と、木曽三川が流れる付近の地域とでは、震度にして約1・5の違いがあることが示されている。内閣府は各自治体により詳細な網の目のマップを作成するように呼び掛けている。

教授は「10メートル四方程度の詳細なマップを作らないと、実際に住んでいる建物が建っている地盤について明確な判断はできない。揺れやすい地盤にある場合は、家具の固定などのほか、住宅の耐震診断を受けて耐震補強をしたり、建築にあたって『ベタ基礎』と言われる堅固な工法にしたりするなど、地震への備えをしっかりと心掛けたい」と言っている。