これまで、何のお店を開くのか

具体的なお話をしてこなかったので、この辺で種明しです。

具体的には「広島で初めてのキッシュ専門店」です。

そもそもの目指すところは、主婦が本当にほしかったお惣菜の店を開いて、

女性がのびのびと社会で活躍できるよう食の分野で貢献したい。

というものです。

その目標を達成するために、なぜキッシュ専門店なのかというと

理由は2つ。

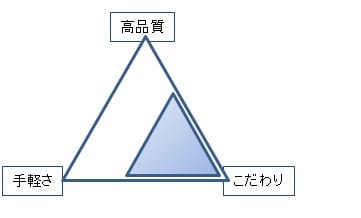

1つは、競合ひしめくお惣菜業界に小さなお店を1つ出したからと言って

ターゲットに認知され、来店していただくまで

膨大な時間と費用がかかることが想定されること。

2つ目は、私のような素人料理人がプロの一歩を踏む場合

最も得意とする料理に絞り込んで誰にも負けない味を追求する

ことで、すばやく単品の頂点に立つことが可能になるからです。

「キッシュ」を選んだ理由は、キッシュが得意だからというだけでなく

年代を問わず笑顔になれるお料理だと確信しているから。

そして、キッシュのブームは10年以上前から日本に来ているのに

その速度は非常に遅く、今後も飽きられることなくじわじわファンが増え

続けていく。

そう感じたからです。

その辺りは、直感で即決めました。

とはいえ、専門店は専門店としてのレベルの高さを要求されますから

一度食べてみて「おいしい!」「また食べたい」となることが求められます。

繰り返し、繰り返し試作をして

日本中のキッシュを食べ歩いて

図書館に通ってフランスの文化を学び

友人たちに感想を聞いて

落ち込んで、悩んで、笑って、喜んで

そんな中で「生きてる!」を感じる今日この頃です。

店舗物件の交渉が続いています。

マリッジブルーのような不安が続く中。

店の代表としての「決断力」が試されています。

強くなれ、私。

具体的なお話をしてこなかったので、この辺で種明しです。

具体的には「広島で初めてのキッシュ専門店」です。

そもそもの目指すところは、主婦が本当にほしかったお惣菜の店を開いて、

女性がのびのびと社会で活躍できるよう食の分野で貢献したい。

というものです。

その目標を達成するために、なぜキッシュ専門店なのかというと

理由は2つ。

1つは、競合ひしめくお惣菜業界に小さなお店を1つ出したからと言って

ターゲットに認知され、来店していただくまで

膨大な時間と費用がかかることが想定されること。

2つ目は、私のような素人料理人がプロの一歩を踏む場合

最も得意とする料理に絞り込んで誰にも負けない味を追求する

ことで、すばやく単品の頂点に立つことが可能になるからです。

「キッシュ」を選んだ理由は、キッシュが得意だからというだけでなく

年代を問わず笑顔になれるお料理だと確信しているから。

そして、キッシュのブームは10年以上前から日本に来ているのに

その速度は非常に遅く、今後も飽きられることなくじわじわファンが増え

続けていく。

そう感じたからです。

その辺りは、直感で即決めました。

とはいえ、専門店は専門店としてのレベルの高さを要求されますから

一度食べてみて「おいしい!」「また食べたい」となることが求められます。

繰り返し、繰り返し試作をして

日本中のキッシュを食べ歩いて

図書館に通ってフランスの文化を学び

友人たちに感想を聞いて

落ち込んで、悩んで、笑って、喜んで

そんな中で「生きてる!」を感じる今日この頃です。

店舗物件の交渉が続いています。

マリッジブルーのような不安が続く中。

店の代表としての「決断力」が試されています。

強くなれ、私。