作・鈴木海花

挿絵・中山泰

国境の町のむこう、

<ナメナメクジの森>を越えると

そこには、

ちょっと風変わりな生きものたちの暮らす国がある。

*はじめてお読みの方は、「その7」にあるバニャーニャ・ミニガイドを

ご覧ください。

「バニャーニャ物語 その17 氷の洞窟へ探検に」

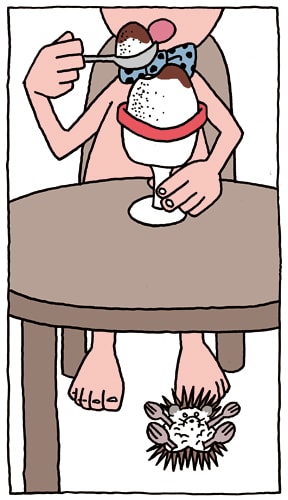

「ハアハア、もうだめだー、干からびる~」

川向うから、顔をまっかにしてやってきた

フェイがあえぎながらいいました。

バニャーニャの空にはこのところ、

熟れきった金色の実のような太陽がぎんぎん輝いています。

「ここにお座りよ、まだ削り氷あるからさ」

ジロが汗だくのフェイの腕をとっていいました。

「シロップはもうポポタキスしきゃ残ってないけど、すぐつくるね」

ジロのスープ屋では、

午後になると木陰ができる川辺のテーブルで、

シンカもモーデカイも、

ホテルジャマイカインの泊り客をひきつれてやってきたコルネも、

もくもくと、削り氷を食べています。

風もぴたっと止んだ午後、暑さはピークに達して、

いつもより削り氷を食べにくるお客さんがつぎからつぎへとあらわれて

ジロは大忙しです。

体のなかにこもった熱が、ようやく削り氷の冷たさですきっとすると、

フェイも少し元気をとりもどしたようです。

「ねえフェイ、あしたさ、みんなで寒いところへ探検に行くんだって、

いっしょに行かない?」

削り氷のお皿を運ぶ手伝いをしていたカイサがいいました。

「ええーっ、寒いところなんて、どこにあるんだよ?」

「この削り氷をつくる氷がある、ぶどう屋敷の裏山にある氷の洞窟だよ」

モーデカイがいいました。

「ああ、去年の夏、チクチクが閉じ込められちゃったあの洞窟かぁ。

たしかにあそこは寒いくらいだったな」

とフェイ。

「こないだ氷の湖から氷を切り出しにモーデカイの手伝いに行ったときにさ、

あの湖の奥に、道がつづいているのを見つけたんだよ」

お客さんがひと段落して、やっとフェイの向かいに腰掛けたジロがいいました。

「よおし!行こう、行こう。どうせこの暑さじゃ、お客さんもこないし、

明日は砂屋の店を休んじゃおうっと」

フェイがそういったとき、

足元で「タタタタタ!」という声がしました。

「えっ、チクちゃんも探検に行きたいの?

もう怖いから二度と行きたくないっていってたのに?」

カイサがチクチクの「タタタ語」を翻訳していいました。

「チクチクは、夏はハエをおなか一杯食べてるから、

元気が余っちゃってるみたいなんだ」

ジロが笑いながらいいました。

チクチクは去年からジロの店の裏にある物置部屋のお気に入りの片隅に

自分で集めてきた枯れ枝や葉っぱを寝床にしている、

体中にトゲトゲのある生きものです。

「じゃあ、みんなで行こう!

あしたは涼しい朝のうちに出発しようよ。

じゃあジロ、お皿洗ってしまおうよ」

カイサがいいました。

翌朝、ジロの店の前に集合したカイサ、モーデカイ、フェイ、シンカのみんなは、バニャーニャの北を目指して出発しました。

きょうもおひさまは元気いっぱいで、

早くも強い日差しに、たちまちみんな汗だくになりました。

道端の草や木も、陽に焼かれてぐんなりしています。

バニャーニャの北側にあるイザベラさんの夏の家―ぶどう屋敷が見えてくると、ヴァイオリンの澄みきった響きが、小さな沼地の向こうから聴こえてきました。イザベラさんは、毎年大きな街から夏を過ごしに、バニャーニャにある

おばあさんから受けついだお屋敷にやってきます。

「あ、イザベラさんだ!」そう叫ぶと、カイサが駆け出していきました。

そのあとをチクチクが、ボールがころがるように追いかけていきます。

「カイサさん、おはようございます。

まあ、チクチクさん、おひさしぶり。

あらら、きょうはみなさんおそろいで、どうなさったの?」

美しい飴色のバイオリンを小脇にかかえたイザベラさんがいいました。

「イザベラさん、おはようっ。毎日あんまり暑いんで、

これから裏の崖にある

氷の洞窟をみんなで探検に行くことにしたんだ」

カイサがいいました。

「まあ・・・・・・」

それをきくと、イザベラさんはちょっと考えこむようなようすを見せました。

「モーデカイとジロが湖の氷を切り出しにいって、

奥につづく道を見つけたんだって」

「そう・・・・・・たしか、子供のころ、ひいひいおばあさまに、

洞窟の奥の話をきいたような気がするのだけれど・・・・・・。

じゅうぶんに気を付けて行ってくださいね。

そうだわ、帰りにはぜひうちに寄って、

お昼を召し上がっていってください」。

「うわあ、ありがとう、きっとみんな腹ペコで帰ってくると思うよ」

カイサが手をたたいていいました。

「じゃあ、うでによりをかけて、用意いたしますわ」

うれしそうにそういうイザベラさんに手を振りながら

みんなは、ぶどう屋敷の裏にある洞窟に向かいました。

洞窟の入り口から氷の湖までは、

モーデカイがすべりやすい地面に板を敷いたので、

去年の夏にみんなが来たときよりも、ずっと歩きやすくなっていました。

湖のまわりには、モーデカイが切り出した氷のキューブがいくつか

並んでいます。

「モーデカイが氷を切って運んでくれて、

ジロがふわふわに削ってくれて、それでぼくたちあの美味しい削り氷が食べられるんだねえ」

シンカがそれを見ていいました。

「ほんとほんと、今じゃ削り氷のないバニャーニャの夏なんて、

もう考えられないや」

フェイもいいます。

「いや、ここで氷を切るのは、涼しくて気持ちいいからね、

もう慣れたし、苦にならないよ」

モーデカイがみんなに感謝されてうれしそうにいいました。

「あそこに見えているのが、奥につづく道?」

体が小さいので、冷え切ってしまったらしいチクチクを抱き上げて

カイサがジロに訊きました。

「うわっ、狭くて、まっくらじゃない、ぼくここで待ってようかな」

フェイがふるえながらいいました。

「タタタタタ、タタ?」

チクチクがカイサの腕のなかで声をたてました。

「それじゃあ、探検にならないじゃん、ってチクチクがいってるよ」

カイサが笑いながらいいました。

「ちぇっ、おまえこそ、自分の足で歩いたらどうなんだよ」

フェイがチクチクをにらんでいいました。

モーデカイはもってきたランタンに灯をともしました。

なにしろ洞窟の奥に続く道は、モーデカイがはらばいになって、

やっと進めるくらい狭くて、

おまけにまっくらなのです。

みんなは、狭いトンネルのような道を、

一列で腹ばいになって進みます。

道の内側は氷でおおわれているので、

さっきまでの暑さがウソのように、

体が冷えてきました。

やがて、道はなんとか立って進めるほどに広くなり、

先の方で二又に分かれているのが見えてきました。

「さあて、どっちへ進むかだな」

シンカが腕組みをしながらいいました。

「うー、さぶ。ここから引き返すっていう道もあると思うけどな」

フェイがいいました。

そのとき、カイサの腕のなかにいたチクチクが

いきなり転げ落ちるように飛び出したかと思うと、

ふたつに分かれているうちの、右側の道に駆け込んでいきました。

「あっ!チクちゃん、だめだよ、もどってきてーっ!」

カイサが叫びましたが、チクチクの姿はもう見えません。

「しょうがないやっちゃなあ、いつもめんどうかけるんだからぁ」

フェイがいいました。

「どっちへ行ったらいいかわからないんだから、

チクチクが行ったほうへ行くしかないな」

シンカがいいました。

「よし、行ってみよう」ジロはそういうと、

右側の道のほうへ歩き出しました。

「チクちゃーん、チクちゃーん」

みんなは口々に呼びながら、つるつるしてすべる道を進みます。

氷の壁に声がこだまし、カンテラの灯がちらちらとゆれました。

そうやって少し進んだとき、ジロがいいました。

「ねえ、なんだか、あっちの方が青っぽく、ぼーっと光ってない?」

「ほんとだ!」

「どこからも光は入ってきていないみたいだけどなあ」シンカがいいました。

「でもたしかに、光がみえるぞ」

モーデカイがカンテラの灯りを消しながらいいました。

カンテラの灯りがなくなると、前方の青っぽい光はさっきより

はっきりと浮かび上がりました。

「あっ!」

先にたって進んでいたモーデカイが立ち止まって

叫びました。

モーデカイが指さすほうを見たみんなは

そこに広がる光景に、言葉もなくたちすくみました。

狭い氷の道の先に広がっていたのは、

まるで円形の広間のような場所です。

ぼおーっと青く見えたのは、

一面に咲く花の花びらのようにみえる、

青い氷から発せられているようでした。

「うっひぇー、きれい・・・・」

フェイがみとれながらため息をつきました。

「氷が結晶して、長い時間をかけてこんな花みたいに形づくられたのかなあ」

シンカがいいました。

「でも、このぼおっとした光はなんなんだろう?」

モーデカイがいいました。

「氷自体が発しているみたいだな、まるで氷の花園だ!」

ジロが感動したようにいいました。

「あっ、チクちゃん!!!」

カイサがひとつの氷の花にいるチクチクを見つけて叫びました。

「チクちゃん、ぶじでよかったよー」

そういいながら駆け寄りましたが、

チクチクはけんめいに、花のように見える青い氷をひっかいています。

「チクちゃんったら、心配かけないでよ、体がひえきってるじゃない・・・・あれ?」

カイサはチクチクを抱き上げながら、チクチクが一心不乱にひっかいていた

氷の花を見ました。

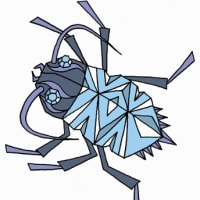

「氷のなかに、なんか・・・・・・虫みたいなのがはいってるよ!」

チクチクはみれんがましく、

まだその氷の花のほうに手をのばしてバタバタあばれています。

「チクちゃん、これはハエじゃないよ、なんか・・・・・もっときれいな虫みたいなものが、氷にとじこめられてる」

カイサはその氷の花をハンカチに包んでポケットにしまいました。

「そうだ、ちょっと溶けちゃうかもしれないけど、

イザベラさんにもこのきれいな花を見せてあげようよ」

ジロはそういうと腰にさげていた布の袋に、

氷の花を一輪折り取っていれました。

「ねえ、かなり冷えてきたよ」

シンカの体はいつも表面がちょっと濡れているので

それが凍ってきて、ぱりぱりした薄い膜のようになっています。

「わああ、たいへんだー、シンカが凍っちゃうよ」

フェイが触ってみていいました。

「そろそろ帰ろうか。こんなすごいところを発見したし」

ジロがいいました。

「氷の洞窟探検、大成功~」

帰るとわかって急に元気をとりもどしたフェイが叫びました。

「おかえりなさい!無事でよかった!」

ふどう屋敷にたどりつくと、

イザベラさんがむかえてくれました。

前庭の木陰にすえられた大きなテーブルの上には、

美味しそうな料理が並んでいます。

「わあー、おなかすいたー」

フェイが目を輝かせました。

「そうよ、もうお昼の時間をとっくに過ぎているし、どうしたかと思って

心配しましたわ」。

イザベラさんが、みんなにお皿をくばりながらいいました。

「ごめんね、心配させて。いい匂いだなあ、これなんていうお料理?

見たことないなあ」

カイサが大皿の上にのったひらべったい料理を指して訊きました。

「これはね、私の生まれた国、ツェコの家庭料理で、

プランポラークという料理なの」

イザベラさんが答えました。

「ふううーん、いい匂いだなあ」

フェイとジロが鼻をうごめかせながらいいました。

「さあ、冷めないうちに召し上がれ!」

「まわりがカリカリしていて、なかがもっちりしていて、

美味しいですねえ」ジロがいいました。

「これはね、すりおろしたジャガイモに、ニンニクやタマネギ、香辛料を混ぜて焼いたものなのよ。ツェコでは人が集まるときには

これでおもてなしするのです」

イザベラさんが、チョウのような優雅な動きでみんなのグラスに、

炭酸の効いたレモネードをついでまわりながらいいました。

「ところで、あの洞窟の奥には、なにがありましたの?」

みんながひとわたり料理と飲み物を食べるとイザベラさんがききました。

「あの奥にはね、青い氷の花園があったんです!」

ジロがいいました。

「イザベラさんにも見せたかったなあ、あ、そうだ

これ、おみやげです」

ジロは腰の布袋から、折り取ってきた氷の花を出してイザベラさんの手にのせました。

それはちょっと溶けかかっていましたが、

でもあの青い氷の花の神秘的な美しさは失われていませんでした。

氷の花を手にしたイザベラさんは、

は、っとしたように、それを無言で見つめ、

それから、みんながおどろいて、目を丸くするようなことをしました。

―氷の花びらの先を、ペロリ、となめたのです!

「あっ」みんなはいっせいに声をあげました。

「イザベラさん、だいじょうぶ?それもしかして、毒だったりしたら・・・・」

カイサがいいかけるのを遮って、イザベラさんがつぶやきました。

「やっぱり・・・・・・」。

「みなさん、ちょっと待っていてくださいね」

そう言い残して、スカートのすそをひるがえし

ぶどう屋敷のなかに駆け込んで行くイザベラさんを、

みんなは顔を見合わせながら見送りました。

イザベラさんは屋敷のなかに入ると、

階段を駆け上がり、2階の隅に位置する

開かずの間の前に立ちました。

心臓がどきどきしています。

「コーデリアおばあさま、お部屋に入ることを許してくださいますね」

そうつぶやくと、

スカートのヒダの間から鍵束を取り出し、

古い小さなカギを部屋の鍵穴にさしこんで

まわしました。

そこは、イザベラさんのひいひいおばあさんにあたる、

コーデリアおばあさまの部屋でした。

おばあさんの遺言どおり、この部屋は扉を閉じられ、以来35年間も

誰もはいったことがありません。

でも、イザベラさんにはわかったのです。

今、おばあさまは、私にこの部屋に入ることを望んでいる、と。

イザベラさんがドアをそっと押すと、

それはイザベラさんを待っていたかのように

すうっとあきました。

部屋のなかは、乾燥した薬草のようなひなたくさい匂いがしました。

幼いころ、ひざに載せられたときのおばあさまの、

やさしく心やすらぐ匂いでした。

壁からは、

時代物の立派な額縁にはいったコーデリアおばあさまの肖像画が、

おそるおそる部屋にはいったイザベラさんに

あたたかいほほえみを投げかけています。

天蓋つきの大きなベッドにかけられたレースのカーテンがふわり、とゆれました。

美しい貝殻細工の取っ手がいくつもついた大きな引き出しも、

なにもかもが、おばあさまが愛したローズウッドの木でつくられています。

まだほんの子供のころ、

ここに入ったことをうっすらと覚えているイザベラさんを、

一気にコーデリアおばあさまの思い出が包み込みました。

「おばあさま・・・・・・きょうおばあさまは、秘密をあかしてくださるのですね」

イザベラさんはそうつぶやくと、

一歩一歩、窓際の書き物机に近づきました。

磨きこまれた、優雅な曲線のきゃしゃな書き物机の上には、

かすかに見覚えのある緑色の皮表紙の分厚い日記帳が

ひらかれたままになっていました。

かたわらのガラスのペン先には、乾いたインクがこびりついています。

イザベラさんは、黄ばんだページを、前の方にめくっていきました。

「やっぱり、あったわ・・・・・」

そうつぶやくと、イザベラさんは日記帳を胸にかかえて

部屋をでました。

庭へもどると「イザベラさん、だいじょうぶ?気分でも悪いの?」

心配していたカイサがかけよりました。

「いいえ、私はだいじょうぶよ、それよりこれをみてくださらない?」

イザベラさんがテーブルの上に日記帳を広げました。

「これは私のひいひいおばあさまのコーデリアおばあさまの日記なの。

まだ5歳くらいのときに、この家に住んでいたおばあさまを訪ねたときに、

わたしを膝にのせて、読んでくださったのを、かすかに覚えていたのだけれど、

ほら、ここ!」

『●月●日

本日、何人にも秘して、北の崖の洞窟のなかに入れり。

そこで発見せし光景、生涯忘れられまじ。

そは、青い氷の花園なり。

勇気をふるいて、その花のひとひらを食す。

先祖よりの言い伝えを確かめんとてなせることなり。

そは、

はるかいにしえより、

洞窟に秘められた、地下水から生まれたる燐光を発する氷の花なり。

花が溶け散るとき、

<万ずの病を癒し、また命満ちたるものに安らかな眠りをもたらす。

はたまた、闇の力をもあわせ持つという、計り知れぬ塩なり>と

いにしえより言い伝えられたり。

われ、この場所を秘すことを誓う。

稀有なる力を宿すモノを司ることの困難を憂うゆえなり』

イザベラさんが震える声で読み上げるのをききながら

みんなはしばらく声もでませんでした。

「ぼくたち、コーデリアおばあさまの

秘密の花園を見つけちゃったんだね」

やがてジロがいいました。

「いいえ、コーデリアおばあさまは、いつか誰かにこのことを伝えたかったのだと思いますわ。だってまだ小さな私にこの日記の一節を読んでくださったのですもの。

きょうまで、わたしはそのことをちっとも思い出さなかったのだけれど、

みなさんのおかげで、思い出すことができたのです。

バニャーニャの氷の花園は、

バニャーニャのみんなのものですものね」

イザベラさんが感慨深げにそういうと、

「あ、ほんとだ、塩の味がするよ!」

さっそく溶けかけの氷の花をなめてみたフェイがさけびました。

みんなもつぎつぎに、氷の花をなめてみました。

「うーん、いい味だなあ(ペトペトに入れてみたらどうだろう?)」モーデカイがいいました。

「悠久の時が、水と鉱物、植物や動物からつくりだした複雑な味がする(ぜひ成分を分析してみたい)」

シンカがしみじみとした調子でいいました。

「塩辛いのに甘い、不思議な塩だなあ(乾燥させて砂薬に混ぜたらどうかな)」

フェイがいいました。

「たいへんなモノを見つけちゃったな。でもこれをなめると、なんだか体のなかに力が湧いてきたような気がする(ダロウェイ夫人のバラの花びらのコンソメに入れてみたらどうだろう?)」

ジロはそんな風に思いながら、舌の上で溶けていく氷の花の味を味わいました。

ぶどう屋敷を出たみんなは、

それぞれの思いにふけりながら、

すっかり陽が落ちて涼しい風が吹き渡る道を、

ゆっくりと、言葉すくなに歩いていきました。

「なんだか、長い一日だったなあ」

ジロがいいました。

道端の草原から、ジジっ、ジジっ、という草ゼミの声が聴こえます。

疲れ果てて寝息をたてているチクチクを腕に抱いたカイサは、

このとき、ポケットのハンカチのなかで溶けた氷の花から、

小さないきものが、いまにも息を吹き返そうとしているのをまったく知りませんでした。

**********************************

夏は氷ですよね。

今年はもう7回もかき氷を食べた!

お店で食べるほかに、家でもちょこっとつくって食べるので

それを入れるとかなりのかき氷度。

夏は氷のことを考えて、気持ちだけでも涼しくなりたい。

それから、塩というのも、

なかなか神秘的なミネラルだなあ、感じます。

大流行の「塩こうじ」も、調味料として定着してきた感がありますし、

我が家でもいままでは塩を使っていた場面で

塩こうじを使うことも増えました。

バニャーニャで発見された塩氷の花、

ポポタキスの実につづく、バニャーニャ限定名産品として

いろいろに活躍しそうな気がします。

バニャーニャの夏の話を書くときに、セミの鳴き声はどうしよう?と考えました。

日本の夏にセミしぐれは、なくてはならないものです。

でも、それだけにセミの鳴き声がすると、あまりに日本そのものになってしまう。

とういことで、アブラゼミやニイニイゼミ、ヒグラシ、クマゼミなど、

それぞれ特徴のなるセミはバニャーニャにはいません。

でも、まったくセミがいないのはさびしいので、

この間虫さがしにいった石垣島で出会った、体長1,5センチという

小さなクサゼミを登場させることに。

石垣島でみた1,5センチの小さなセミ。

セミの羽化はほんとうに神秘的で美しいし、あの眼の離れた顔や、

支脈の通った翅など、セミの形態は大好きなのですが、

夏の朝、ベランダのすみにひっくり返っていて、

近寄ると、ギヤー、ギヤー、バタバタするのがちょっと苦手。

なにもそこまであばれなくても、と思ってしまう。

でも石垣島のクサゼミは、名前の通り、草の上に静かにとまっていて

鳴き声も「ジジ、ジジ」と地味で、大好きになりました。

バニャーニャでは、クサゼミの声を聴くと、

もう夏も盛りを過ぎたんだな、とみんなが感じるようです。

ぶどう屋敷のイザベラさんがみんなにつくってくれた美味しいお料理プランポラーク。

このツェコという国の家庭料理は、

私がときどき作るチェコのブランボラークというジャガイモの料理です。

『よりみちチェコ』という本の取材で行ったチェコの家庭料理で、

ぜひ作り方を本に載せたいと、

滞在先のお宅で、実演していただきました。

チェコのジャガイモと小麦粉は、ちょっと日本のとは違います。

ねっとりしていて深い味わいがあるジャガイモ。

さまざまな挽き方で種類の多い小麦粉。

どちらもお土産に買って来たいくらいおいしかった。

でも農作物は持ち出しができないので、

仕方なく日本で手に入る材料で、ときどきつくってみます。

どちらかというと、この料理にはメークイン系のジャガイモが合うように思います。

レシピは次のとおり。

ビールにすごく合うし、

簡単だし、

おなかもいっぱになるので、

ぜひ、お試しください。

<ブランボラークの作り方>

材料(15センチくらいの丸型のもの5枚分)

●ジャガイモ(中5個くらい)

●牛乳 適宜

●小麦粉 適宜

●塩 小さじ1(ちょっと塩味濃い目のほうがビールに合う)

●マジョラム (たっぷり!)

●ニンニク(ひとかけ)

●卵 1個

*牛乳と小麦粉の量が、適宜となっているのは・・・・・・・

この取材の日は、早朝に朝市に行き、そのあともスケジュールがぎっしり。

ブランボラークをつくりはじめたのはもう夜の9時でした。

実演してくれたのは、泊めていただいた家のお料理得意のご主人で、

子供の靴をつくっている会社の社長さん。

時間がないこともあり、つぎつぎと材料を投入するので、

牛乳と小麦粉の量をきっちり測ることができず、

・・・・・・適宜ということに。

なので、少しずつ加えながら写真の感じを参考につくってみてください。

全体を混ぜたときに、ゆるめのお好み焼きという感じが目安です。

作り方手順

① チーズおろしくらいの粗さのおろし器で、

皮をむいたジャガイモをおろし、変色しないうちに

手早く牛乳、塩を加える。

② 卵を割りいれたら、マジョラムをたっぷり振る。

③ 小麦粉を加え、よく混ぜる。

このように量が多いときは、手で混ぜるのがチェコの男子厨房流?

④ニンニクをつぶして加え、さらに混ぜ、(ゆるめのお好み焼きくらいの感じ)

フライパンに多めの油をしいて、たねを流しいれる。

(ひっくり返すのがけっこう難しいので、慣れないうちは小さ目がいい)

⑥片面がかりっとするまでよく焼く。

返して、もう少し焼いたらできあがり!

あたたかいうちが美味しいので

チェコ人は手でちぎって食べる。

チキンやカマンベールチーズをいっしょにのせて焼いてもよい。

10月のバニャーニャ展を目指して

この『バニャーニャ物語』と親サイトである『虫目で歩けば』を

まとめた入口となる構成を作りたいと思っているのですが

まだイメージがはっきり湧かず、

今回は従来どおりになってしましました。

秋までには、なんとかしたいです。

今月も、読んでくださって、

ありがとうございました!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます