作・鈴木海花

挿絵・中山泰

国境の町のむこう、

<ナメナメクジの森>を越えると

そこには、

ちょっと風変わりな生きものたちの暮らす国がある。

春もたけなわの、晴れた日の朝、

フェイはラマル川のほとりを散歩していました。

スープ屋のジロは店を閉めて舟で冒険の旅に出たきりだし、

お使い屋のモーデカイも国境の町へ行ってしまったので、

きょうはひとりぼっちです。

うつむきながらとぼとぼと歩いていると、

そばで「ポン!」となにかがはずむような音がしました。

見るとポポタキスの木の下で、

今年はじめての実がポンポンとはねているではありませんか。

ポポタキスの実は、鮮やかなピンク色の小さなボールくらいの大きさ。

熟して木から落ちると、

くさってブニョブニョになるまで地面ではずみつづけます。

ですから春の終わりから夏のはじめのバニャーニャでは、

あちこちでこの実が元気にはねているのです。

ボールの代わりにして遊んでもいいのですが、

なかはとてもジューシーで、

サクランボとイチゴ、バナナとメロン、

それにエキゾチックな香料を加えたような、

えもいわれぬ味がします。

でもくさったときのポポタキスの放つ悪臭ときたら、

いちど嗅いだがさいご、一週間くらいはゴハンがのどを通りません。

だから、みんなはこの時期にせっせと収穫して、

すずしい地下室にたくわえておきます。

ポポタキスの実があんまりおいしいので、

以前よその土地に移植しようとしたものがいましたが、

木は育つものの、なぜか実はならなかったそうです。

丘のふもとのこのあたりは、特にポポタキスの木がたくさん立ち並んでいます。

フェイが弾んでいる実をひとつつかまえて、手の中でころがしながら行くと

むこうのほうのポポタキスの木の下で、カイサが一心に葉っぱを見上げています。

フェイが近づいてもカイサはまるで気がつかないので、

後ろから肩をつんつんすると、

「ん? あ、フェイおはよう」とささやくように言いました。

「おはよう、なにやってんの?」とフェイもささやきごえ。

「フェイ、あんまり動いちゃだめ。

今ね、このちっちゃな虫が、

自分が産んだタマゴを葉っぱのなかに

くるくる巻くのを見てたの、おもしろいよ。

ほらそこでも、あそこでも」

カイサがそっと指さしたところに目をこらしてみると、

1センチもない小さな虫が、

あちこちの葉っぱの上で、長い首をふりふり、

葉に切れ目をいれてくるくるまいています。

つやつやしたアメ色に空色の水玉もようのある虫でした。

「ふーん、よくみると、きれいな虫だねえ」

とフェイはせいいっぱい、心をこめて、

でもあまり虫に近寄らないように、

首を伸ばして見ながら言いました。

じつは、フェイは虫がちょっと苦手。

見る分にはいいのですが、カイサのように家で飼ったり、

ポケットに入れて連れて歩いたりするなんてことは・・・・・・。

「かわいいよねぇ、色も形も。

なんていう名前か知りたいから1匹つれてって、

シンカにきいてみよおっと」

カイサは葉を巻き終った1匹を、

ポケットにいつも2,3個入れているマッチの空き箱にそっといれました。

こころをとかすような春風のなかを

ふたりはポポタキスの果汁をちゅうちゅう吸いながら、

海のほうへぶらぶら歩いていきました。

東の海辺に建っているホテル「ジャマイカ・イン」の前まで来ると、

花盛りのエニシダの木陰に置いたイスから

主人のコルネが、さかんに手招きしているのが見えました。

バニャーニャにきた旅人は誰でもこの「ジャマイカ・イン」に泊まります。

半島でただ一軒のホテルですから。

ウワサによるとコルネはずっと昔、

りっぱな帆船の船長だったということです。

半島の沖で船が難破してしまい、ここに泳ぎ着いて、

自分の故郷の家そっくりのホテルを建てたのです。

長年海風にさらされ、外壁をツタが這い登るこの小さなホテルは、

旅人の好みによっては、すばらしく味のあるホテルに見えるらしく、

毎年きまって訪れるお客さんがいます。

「おう、カイサ、さっきからシンカがお前を探していたぞ。

海が変だ、とかなんとか言って、あたふたしてたっけ。

あいつは、モノゴトをまじめに考えすぎるのと違うか?」

と、料理のついでに味わったラム酒で顔を赤くしたコルネが言いました。

それをきいたフェイとカイサは、急いでシンカの家を目指しました。

シンカは陸の上でも水のなかでも息のできる体をもつギル族のひとり。

ギル族は海のなかに住んでいるものもいますが、

シンカの家は、バニャーニャの東側にある「めまいの崖」の中腹にあります。

シンカは家の前で、深刻な顔をして海を見つめていました。

「変なんだ。ここしばらく海の中を歩くと熱くて。

何かとんでもないことが起こりそうな気がして、

心配で夜も眠れないんだ」

シンカは前置きなしでいきなりこう言いました。

シンカはいつもこうなのです。

「カイサ、おれの中に入って、

いっしょに海底のアイソポッドのところへいってくれないかな。

アイソポッドならきっとこの異変がなんの前兆なのか、

知っているに違いないよ」

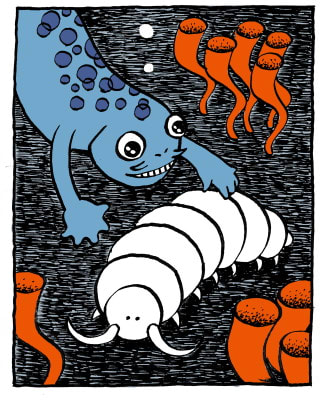

アイソポッドとは、バニャーニャの深い海の底を

ゆっくりゆっくりはいながら、

ドロを食べて生きている、大白ダンゴムシです。

その頭のなかには、

世界の海の情報や知恵がぎっしりつまっているのですが、

目も見えず、口をきくこともできないのです。

「アイソポッドのところへ行ったら、

おれからアイソに入りこんで、

頭のなかにあるものを読み取って欲しいんだ」

カイサは、動物や虫や植物―

どんなもののなかにでも入りこむことができます。

この不思議な力をカイサは、

ひいおばあさんから受けついだのだそうです。

「気をつけるんだよ。

外から見えない、"ものの内側″を知るということは、

ときにはとても危険なことだからね」

なくなるときに、ひいおばあさんが言い残した言葉を、

カイサは今でも忘れないようにしています。

「うーん、あのアイソ先生の頭のなかって、

まるで百科事典みたいにいろんなことがゴチャゴチャで、

あとでこっちの頭が混乱しちゃうんだけど。

そういうことなら、いいよ。

久しぶりにシンカと水のなかで息してみたいし」

カイサはそういうとシンカの腕にさわり、

すっと、なかに入りました。

フェイをあとに残して、

シンカは自分の家の前からはじまる

長い長い石の階段をおりていきました。

それは途中から海水の中に入り、

海の底までつづいているのです。

イバラカンザシやムラサキウニがはりついて花園のようにみえる岩場をすぎ、

ゆらゆらとゆれる背の高い海草の森を抜けると、

海はいよいよ暗くなってきました。

そしてついにそのとてつもなく長い階段がつきると、

その先にはもう果てしないドロばかりの世界が、

しーんと広がっていました。

チューブワームの群れの近くで、

シンカはもくもくとドロを食べているアイソポッドを見つけることができました。

アイソポッドの50センチもあるダンゴムシそっくりの体は、

象牙のように白く、鈍い光を放っています。

シンカがその背中にふれると、

カイサはすばやくアイソポッドの中に入りこみました。

アイソポッドの中は、まるで散らかりほうだいの巨大な博物館みたいでした。

目で見えるものだけではありません。

数かぎりない匂いや音に囲まれたカイサはいっしゅん、

めまいにおそわれました。

と、その時です。

どこからか、くっきりとかん高い声がひびいてきました。

それはくり返し、くり返し、こう叫んでいました。

「生まれる!生まれる!黒いもの・・・」

夕陽がジャマイカ・インの石壁を赤く染めるころ、

海底から帰ったシンカとカイサは、

コルネが用意しておいてくれた焼きたてのアップルパイと、

丁子の香りのするオレンジ・シャリマティーで体をあたためながら、

アイソポッドのなかで聞いた声のことを話しました。

「アイソ先生の言葉は、いつもナゾナゾみたいなんだから」

カイサが言いました。

「生まれる、っていうと

誰かに赤ちゃんができるのかなぁ」

とフェイが言います。

「黒いもの、ちゅうのが気になるがな」

と、コルネ。

みんなが思案にくれていると、とつぜん、

石舞台のいただきにある古いブナの木に住んでいるバショーが、

気でも違ったみたいに翼をふりまわしながら、窓から飛びこんできました。

いつも落ち着きはらって、みんなにお説教をするのが好きなバショーのそんなようすに、

みんなはびっくりしました。

「たいへんじゃわい、いち大事じゃわい、海がソーダ水みたいにあわ立っているんじゃわい!」

ニュースをきいたバニャーニャのものたちが、

ぞくぞくと丘の頂にある石舞台に集まってきました。

「いったい何がおきるんだろう・・」

「なんだか不吉な予感がする・・・」

「ほら、海の色もなんだかいつもとちがうわ」

みんなはくちぐちにいいながら、不安げに海を見つめるばかりです。

やがて陽が沈み、海の上をたそがれがおおいはじめたときでした。

ドッドーン、という地ひびきとともに、地面がはげしくゆれだしたのです。

「あっ、あそこ見て!」

カイサが、暗くなりなりはじめた海をさして叫びました。

さっきから白くあわ立っていた海のあたりに、

オレンジ色の大きな火柱がたっているではありませんか。

「噴火だ、海底火山が噴火してるんだ!」

噴火は夜じゅうつづきました。

みんなは身を寄せあいながら、オレンジ色の火柱が、

どろどろに溶けたヌガーのようなものを吐き出し、

巨大なキノコのような灰色の煙を吐き出すのを

なすすべもなく見つめて夜を明かしました。

やがて、あたりがうす青く白んできたとき、

「わかったぞ!アイソの言っていたのは、このことだったんだ!」

みんなはシンカが興奮してそう言いながら指さすほうを見ました。

そこには、水平線から顔を出したばかりの太陽の光に照らされて、

黒い小さな島が、ぽっかりと浮かんでいました。

島の上をもくもくとおおっていた灰色の煙がはれるのを待って、

バショーが島へ偵察に行きました。

「つやつやした溶岩でできた、ちいさくて、まっ黒けな島じゃわい。

地面はまだ熱をもってて、ほかほかじゃわい」

バショーや他のツバサのあるものたちのそんな報告をきいて、

みんなは胸をわくわくさせるのでした。

このところコルネは夜明けから日が暮れるまで、

浜辺でなにかこつこつやっています。

「コルネはなにつくってるんだろ?」

ポポタキスの実を空に投げあげながらフェイが言いました。

「きまってるじゃないの、ボートよ!

あの島へ行くのにピッタリのちっちゃなボート」

カイサがフェイの投げた実をキャッチしながら言いました。

(ちっちゃなボートか・・・)、とフェイ心のなかで思いました

―ジロは今、どこにいるんだろ、

いつになったら帰ってくるんだろう―と。

日に日に陽ざしは強くなり、バニャーニャに夏が来ようとしていました。

(つづく)

******************************************

以前、南太平洋の島々について調べた時に、

これらの島の多くが

海底火山の噴火によってできたことを知りました。

あの青のグラデーションに彩られた透明度の高い海のなかには、

海上に出ている島の何万倍もの大きな

海底火山が連なっているというのです。

想像しただけで、その壮大さに気が遠くなる光景です。

海底火山の噴火でできた島のまわりは、

やがて珊瑚でできた輪で囲まれ、長い年月のあいだに、

海上に突き出ていた島の部分が風化してついに海中に姿を消すと、

珊瑚の輪だけが残り、

これがいわゆるネックレスアイランドというものになるのだそうです。

バニャーニャの小さな島はまだ生まれたて。

どんな島になるんだろう?

カイカ(海花)と一字違いの虫目少女カイサは

実在の人物です。

リアル世界のカイサは漢字で「貝砂」。

いまアメリカ、ミネソタ州のミネトンカという北の町に住んでいる

私の姪の娘。

冬は零下25度、裏庭で白いオーロラ!が見えることもある、

というこの極寒の地にも、春と夏にはたくさんの虫が出てくるそうで

日本にはいない珍しいムシの写真を送ってくれる虫目少女です。

あ、彼女から先週、

「ミネソタの科学館にフェイの砂屋とそっくりの砂のコレクションがあったよ!」と

写真が送られてきました。

ほんとだ!

こんな風に展示されているらしい。

砂って、美しい。

数えてみると約250種。フェイの店にあるのと

だいたい同じ数でした。

今年はいろいろな種類を見たい!と楽しみにしているオトシブミ。

バニャーニャのポポタキスの葉を巻くオトシブミは

体の一部がきれいな空色のようです。

世界のどこかに、ほんとうにこんな色合いのオトシブミがいるかも?

ギル族のシンカ。

以前は貝などの海の無脊椎動物を見るためによく海に潜っていたので

陸の上でも海のなかで呼吸ができる体になりたいなあ、と思ったものです。

シンカの首の両側の付け根には、突起のようなエラがあり、

それで海のなかでも呼吸ができるんですね。

そしてコルネのジャマイカ・インというホテル。

バニャーニャのイメージのいくつかは、

井村君江著『コーンウォール』という本に触発されて生まれました。

コーンウォールはイギリスの南西にある「異界」とも呼ばれる半島で、

不思議な想像力をかきたてるこの地は、

たくさんの作家や芸術家を魅了してきたそうです。

ヒッチコック監督の『レベッカ』の原作者ダフネ・デュ・モーレア、

『灯台へ』のバージニア・ウルフ(ふたりとも名前が超すてき!)といった

わたしの憧れの女流作家たちがかつて住んでいて、

いまもそれらの建物が残っているそう。

私はまだコーンウォールに行ったことはないのですが、

今すぐにも行きたいような、夢見ているだけにしておきたいような。

ジャマイカ・インは実際には、フォーという海辺の町の

レストラン&パブの名前だそうですが、

バニャーニャでは小さなホテルにしました。

いろんな人がやってきては去っていくホテルという場所。

こんなホテルがあったら、ぜひ一度泊まってみたいなあ、という思いをこめて

。