作・鈴木海花

挿絵・中山泰

国境の町のむこう、

<ナメナメクジの森>を越えると

そこには、

ちょっと風変わりな生きものたちの暮らす国がある。

*はじめてお読みの方は、「その8」にあるバニャーニャ・ミニガイドを

ご覧ください。

『バニャーニャ物語』その21 五月に雨降れば

五月にはいって、バニャーニャは雨の日がつづいています。

「きょうも雨か……」

砂屋の戸口で、ザアザアと音をたてて降る雨を見ながらフェイはためいきをつきました。

目の前の風景も白っぽくかすんで見えます。

「あーあ、せっかくの五月だっていうのに……うんざりだよ」

なんだか気分が重くて、朝ごはんをつくる気にもなれません。

ぼんやりと店の前の道にできた、大きな水たまりに雨が絶え間なくはねるのを見ていると、すっぽりと雨合羽を着たモーデカイがやってくるのが見えました。

「あれ?モーデカイ、この雨のなか、国境の街へお使いに行くの?」

「うん、雨つづきで、<よろずや>のお客さんもあんまり来ないしね。

みんなからいろいろ頼まれているものも、たまっているから、きょうは街まで行ってこようと思うんだ」

「あっ、そうだ、ぼくが手紙でたのんでおいたトットリ砂丘の砂も、郵便局に届いていたら、持ってきてね」

こんな日は森にはもやがたちこめて、ナメナメクジがいつもより元気づき、数も多いから森を抜けるのがちょっとユウウツなんだけどさ、といいながら、モーデカイは手を振って出かけて行きました。

「雨天ユウウツ症だな……モーデカイもぼくも」

フェイはそうつぶやくと、店のなかにもどり、薄暗いのでランプをつけてから、世界中から集めた砂の入ったビンを並べた棚を、のろのろと掃除しはじめました。

フェイが世界中から集めた砂は少しずつ増えて、今では267種になりました。

バニャーニャでは、砂はいろいろな使い途のある必需品です。

砂はそれぞれ、うす緑色、灰色、茶色、黒、黄色、橙色、レンガ色、ピンク色と、色や細かさ、手触りもちがうので、これらで描く砂絵はバニャーニャでは人気があります。

庭や鉢植えに撒いて、彩りを添えることにも使われます。

でも、なんといっても砂がいちばん役にたつのは、調合してよくシェイクした砂薬としてでしょう。体の具合の悪いときやケガをしたときの治療薬として欠かせません。

みんなはどこか具合が悪いときは、フェイに頼んで薬を調合してもらいます。

「なんだか気分がのらないけど、きょうはユウウツ症を治す薬でも調合するとするか……」

フェイが掃除道具を片付けて、そうつぶやいたときでした。

店の扉が勢いよくあいて、シンカが顔をのぞかせました。

「フェイ、まだ家にいたの?早く行こうよ!」

「えっ、行こうって、どこへ?」

「なんでも、海岸にたくさん流れ着いたんだってさ」

「流れ着いたって、なにが?」

「さあ、そこまではわからないけど、とにかくジロもカイサも、海岸に向かってるよ」

「この雨のなか、気がのらないなあ」

ぶつぶつ言いながらも、フェイは青いレインコートを着て、シンカと海岸へ向かうことにしました。

雨の海岸では、バニャーニャじゅうの生きものが、波打ち際にそって集まっていました。

波打ち際の線に沿って、なにやら色とりどりのものが流れ着いています。

フェイとシンカが近寄ってみると、なんとそれは大きさも、色も、形もさまざまな帽子でした!

「フェイ!こっちこっち」カイサが手を振っています。

「なんだい、これ」

フェイもシンカも目の前の光景にびっくり。

「あすこにいる太った人が帽子屋さんでね、舟で帽子を運んでいて、バニャーニャの沖で

転覆しちゃったんだって。それでこんなにいっぱい、帽子が流れ着いちゃったっていうわけらしいよ」

カイサが指した方へ行ってみると、コルネが背の低い太った人を毛布でくるんであげながら、さかんに何か話しています。

「あーあ、ぎょうさん国をまわって仕入れた帽子がこない水浸しで、だいなしでんがな。そやさかい、またはじめっからやり直しせなあきまへん」

太った人がコルネにいいました。

「おいらの帆船がこの沖でひっくりかえった時も、積み荷がここにわんさか流れ着いたっちゅうことだったからな」

コルネがいいました。

「この先の国境の街で店を開くために、ここまでやってきたっちゅうに、なんとも難儀なこってすなあ」

帽子やさんは、毛のない頭をタオルで拭きながら、がっくりと肩を落としました。

「帽子はまた集められるけど、命はひとつだからね。今夜はうちのホテルでゆっくり休むといいや」

コルネが帽子屋さんの肩をたたいてなぐさめました。

水浸しになった帽子はもう売り物にはならないけれど、乾かせばまだ立派に役に立つものもあるので、帽子屋さんは欲しかったら持って行きなはれ、とみんなにいいました。

集まっていたみんなは、雨にぬれるのもかまわず、さっそく波打ち際にかがんで、自分に合う帽子を物色しはじめました。

「わあ、これもらっちゃっていいの?うれしい!こんな帽子ほしかったんだー」

カイサが、渦巻きもようの生地でつくられたオシャレな帽子をうれしそうに拾いあげていいました。

「あ、これいいなあ」

フェイも薄茶色のストローで編まれた上等そうなパナバ帽子をひとつ拾い上げて、濡れたまま頭に載せました。

「モーデカイにももらっていこっと」

というと、すぐそばに落ちているツバの広い、黒いリボンのついた麦わら帽子も拾いました。こびりついている砂をはらうと、それは濡れているにもかかわらず、シャキッとして見えました。これから来る夏に、お使いに行くモーデカイにきっと役立つに違いありません。

「ねえ、これどうかな?可笑しい?」

ジロがうぐいす色のフェルト帽の形を直しながら頭に載せていいました。

「わあ、似合う似合う、ジロにぴったりだよ」

カイサがいいました。

「タ、タタ、タタタタ」

カイサが足元を見ると、チクチクも好きな帽子を見つけたようでした。

「チクちゃんったら、その赤いベレー帽が気に入ったの?」

みんなは自分が欲しい帽子を選ぶと、もう使いものになりそうもないほど傷んでしまっている帽子の残骸を拾い集めて、海岸の掃除をしました。

「あれ?!雨が……止んだぞ!」。誰かが叫びました。

波打ち際がすっかりきれいになったころ、沖の空に、大きなアーチを描いて虹がかかりました。

翌朝、カイサが目を覚ますと、カーテンの隙間から一筋の黄金色の光がさしています。

「わあい、やっとお天気になったぁ」

家中の窓をあけ、台所へ行ってやかんを火にかけてお茶を淹れる用意をしてから、居間の草テーブルのところへ行って、

「氷虫ちゃん、おはよう~」

と、いつものように声をかけます。

去年の秋に、洞窟の氷の花から出てきた虫を、カイサはこう呼んでいます。

冬から春へ、虫はポポタキスの実を吸ったり、草テーブルのまんかなに生えた雑草の茂みのなかを歩きまわったりしていました。

カイサは草テーブルの雑草の葉をそっとかきわけて、氷虫を探しました。

ところが……いつもはすぐに見つかるのに、今朝は何度さがしても、虫の姿が見えません。

「おかしいなあ……いつもこの辺にいるのに、どこへ行っちゃったんだろう?」

カイサはあたふたと、部屋のなかを探しまわりました。

「いない、いない、いないよー」

カイサは泣きだしそうになりながら、ふと、草テーブルの横の椅子に目をとめました。

そこには、きのう波打ち際で拾った、きれいな帽子がかけてあります。びしょ濡れだった帽子は、もうすっかり乾いています。

「ん?」

帽子のふちに何かついている、と思って見ると……それは氷虫でした。

でもなんだか様子がいつもと違います。

帽子の布地に、肢の爪をくいこませるようにして、じっとしています。

そして、カイサが見ているうちに、なんと虫の背中が割れはじめたではありませんか。

そう、虫はついに幼虫から脱皮して、成虫になろうとしているようなのです。

カイサは目を見開き、息をころして、変化していく虫の姿を見つめました。

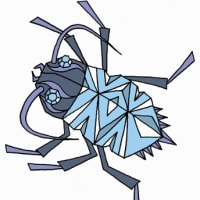

やがて帽子の布地につかまるように、ぐいと体を後ろにそらせた虫は、背中の割れ目から幼虫の殻を脱ぎ、鮮やかなオレンジ色の体をした成虫が姿を現しました。

古い殻から抜け出した虫は、殻のそばでじぃっとしています。

カイサは虫を驚かせないように、そおっと帽子をテーブルの上に置きました。

見る見るうちに、オレンジ色だった虫の体の色は、透明感のある灰青色の体に変化しました。

そしてお尻のほうを持ち上げるような格好をしたかとおもうと、ブ~ンと翅音をたてて、草テーブルの真ん中のツルエンドウの葉の上に着地しました。

「わあ、翅ができたんだね!!!飛べるんだね」

カイサが歓声を上げたその時でした。

虫は、そよ風がカーテンをゆらす窓へ、またブ~ンと翅音をたてながら飛び移り、

あっという間に、外へ飛んで行ってしまいました。

「まってー」

カイサはドアを開けると、全速力で虫の後を追いました。

野原を越え、虫はカイサの家のいちばん近くのポポタキスの木の葉に止まりました。それから枝をつたってピンク色に熟れているポポタキスの実にのぼり、おいしそうに果汁を吸いはじめました。

「はあ、はあ、はあ……お腹がすいてたんだね!」

なんとか見失わずに虫を追いかけてきたカイサは、立派に羽化した虫の美しい姿にみとれました。

背中にはまるでカットグラスのような凹凸があります。

体の上のほうには入り組んだ美しい模様が刻まれ、青い眼はまるでダイアモンド。触覚は細いツララのようです。

なんて、ステキな虫なんだろう!!!

今までにみたことも、きいたこともないこの虫を、カイサは誰かに見せたくなりました。

そ こで、虫が夢中で果汁を吸っているポポタキスの実をそっと折り取ると、逃げないように(いまやこの虫は飛べるのです)そおっと家に持ち帰り、こんな時のためにとっておいた、いちばん大きなハチミツのビンのなかにそっといれ、胸に抱えてジロの店へ向かいました。

久しぶりの五月晴れのこの日、ジロの店にはまだお昼にもならないのに、たくさんのお客さんが詰めかけていました。

「ジロ、あのね……」カイサがそういいながら調理場に入って行くと、ジロは顔を真っ赤にしながら、なべをかきまわしていました。

「あ、カイサ、きょうはね小カブと新タマネギ、それにエビのお団子のはいった5月のスープだよ。もうすぐできるからちょっと待っててね」

「うん……あのぅ……去年氷の洞窟でさ……ううん、なんでもない。あとでスープ飲みにまた寄るね」

こんなに大忙しのジロに、とても虫の話をするヒマはなさそうです。

そこへ、モーデカイが入ってきました。

「ジロ、デザートのマンゴープリンに使うマンゴー、貝殻島で採ってきたよ。これでいいかな」

「わあ、真っ赤に熟れてるね、これならきっといい香りのプリンができるよ」

ジロはそういうと、モーデカイから受け取ったマンゴーにさっそく切り目を入れて

ミキサーにかけました。

「そいじゃあ、おれもう行くね。ジロの店が忙しいときは<よろずや>も忙しくてね。あ、カイサ、いつものイチゴのマシュマロ、仕入れてあるぞ」

モーデカイはそういうと、カイサが胸にもっているハチミツのビンにも気づかずに、急いで帰っていきました。

カイサはなんとなく気持ちがショボンとしました。でも気をとりなおして、今度はフェイの店に行ってみることにしました。

入口の扉を開け放って、フェイはカウンターの後ろで、砂薬の調合をしているようでした。

「こんちはー。元気ぃ?」

カイサが声をかけました。

「やあ、こう天気がいいと、気持ちいいよな。きのうまでのゆううつ症がケロリとなおっちゃったよ。元気、元気」

「あのさフェイ、去年みんなで氷の洞窟へ行ったとき、氷の花のなかから虫が出てきたの、覚えてる?」

「ん?虫?ああ、そういえば、そんなこともあったかな」

フェイが砂薬の調合の手を休めずにいいました。

「あの虫ね、まだ幼虫だったんだけど、家でずうっと飼ってたら、今朝、羽化したんだよ!」

「へえ……そうなんだ」

「すごくきれいな虫なんで、見てみたいかなあって思って」

「ふうん、見てもいいけどさあ。あのさ、ぼくどっちかっていうと、虫にがてなの、知ってた?」

「あ、そうか、フェイは虫にがてだったんだ……ごめん。いそがしそうだから、じゃ、帰るね……」

カイサはそういうと、すごすごとフェイの店を出ました。

「もう、かえろかな」

食欲がないので、カイサはジロの店でお昼を食べるのを止めて、家に向かうことにしました。

ハチミツのビンを抱えて、とぼとぼと歩いていくと、あめふり図書館のほうから、シンカがやってくるのが見えました。

「あれ、シンカ、図書館は?」

「うん、雨が降りつづいていた間は、みんな本を読みに来たんだけど、きょうみたいなお天気の日は本を読む気にならないみたいで、誰も来ないよ。きょうはもうおしまいにしたんだ。まあ、あめふり図書館っていうくらいだからね」

シンカが笑いながらいいました。

「カイサ、そのビンに入ってるの、なに?」

シンカが、カイサが抱えているビンを指して訊きました。

「うん、これさ、氷の花のなかから出てきた虫が、羽化したやつなんだけど」

カイサがそういいかけると、シンカは目を輝かして、

「へえー、それはスゴイな。あ、きれいだなあ。幼虫の時もきれいだったけど、成虫は迫力あるなあ」

「えっ?この虫のこと、きれいって言ってくれたの、シンカだけだよ」

カイサは急に元気を取り戻していいました。

「すごくきれいだし、それにすごく珍しい虫なんだと思うよ。だって、あの氷の花のなかでずうっと眠ってたわけだから、きっとポポタキスを食べながら大昔からバニャーニャに生きていた虫かもしれないね」

「そうだよね、氷のなかで生きつづけていたなんて、不思議だね」

「うん、体がまるで氷のクリスタルみたいじゃないか!そうだ、この虫、あめふり図書館の図鑑にも出ていなかったから、勝手に名前つけちゃおうよ……そうだな、<クリスタルモドキ>っていうのはどう?」

「<クリスタルモドキ>!かっこいいね。この虫にぴったり」

翌朝、カイサはクリスタルモドキを連れて、ポポタキスの林へ行きました。

ハチミツのビンから名残り惜しそうにクリスタルモドキを出すと、そっとポポタキスの実の上に止まらせました。去年の秋からずっといっしょに暮してきたクリスタルモドキがいなくなると、ちょっとさびしいな、と思いながら。

でも、ここへ来れば、またきっと会えるでしょう。

あ、そうだ、モーデカイの店へ、イチゴのマシュマロ買いに行かなくちゃ。

それからお昼ごはんにはジロの店の川辺のテーブルで、おいしいスープを飲んで……。

カイサはそんな風に思いながら、のんびりと歩きはじめました。

道端にはハルジオンの薄桃色の花が風にゆれています。

雨をたっぷり吸った木々の緑が、見る間に濃さを増すような、5月の朝でした。

***************************************

自分がときどき遊びに行きたくなる世界をつくりたい、と思いこの物語を書きはじめたのですが……名前はどうしよう?

と、思った時に全くなんの脈絡もなく浮かんできたのが、「バニャーニャ」という名前でした。

現実の世界で「バニャーニャ」という場所はあるのだろうか?と調べてみると、

イタリアのトスカーナ地方にある、中世期に開かれた湯治場を指す言葉のようです。

またバナナチップみたいなお菓子に「バニャーニャ・チップ」という商品があるようなので、バナナを意味するイタリア語なのかもしれません。

『バニャーニャ物語』はファンタジーですが、この世界での自然観、そのなかに暮らす生きものたちを考える上で、インスピレーションの素になっているのは、ふだんの虫観察です。

今回の「氷虫」の羽化も、野外や飼育で観た、虫の幼虫からの羽化の様子に基づいています。

今年3月、5月に石垣島の林道で見たナナホシキンカメムシの5齢幼虫。

羽化がはじまった!

そして、しばらくするとピカピカの成虫に変化。

「クリスタルモドキ」は、もちろん架空の虫で、幼虫(終齢幼虫)はバニャーニャにある氷の洞窟に咲く氷の花のなかから見つかって、氷が溶けたあとに動きだした幼虫を、カイサが飼育してきました。

終齢を迎えた幼虫が羽化するまでの時間は、虫によってさまざまですが、

例えば私の大好きなアカスジキンカメムシは、10月ごろ終齢幼虫となり、そのまま越冬して、翌5月ごろに羽化して成虫になる、というかなり長い期間を終齢幼虫として過ごします。

現実に、氷の中で幼虫時代を過ごす虫がいるかどうかはわかりませんが、もっと小さいもの(1ミリ以下とか)であれば、いるかもしれないと思います。

あのクマムシのように、乾燥、真空、高温、高圧、放射線にも耐えて、電子レンジでチンしても平気だし、120年間水なして生き続けるという生物が現実にいる!のですから、まだ人間の知らないどこか過酷な条件下で、幼虫時代を過ごす虫がいても不思議ではないでしょう。

人間の生存条件からは想像もつかないような、突飛ともいえるような生き方をしている生物は、まだまだたくさんいるんだろうなと思うと、とてつもなく世界は広く深いような気がして、わくわくしてくるのです。

今年も一年間、バニャーニャ物語を読んでくださって、

ありがとうございました!!!

更新日が遅れたり、1話が2話分にふくらんだり……と

いろいろ不備もありましたが、読んでくださるみなさまのおかげで

つづけることができました。

また、原宿の「シーモアグラス」では、「紙で読むバニャーニャ展」を開催することができ、モニターで読むのとはまた違うバニャーニャをつくる試みもできました。

会場を提供してくださったシーモアグラスさん、

企画をしてくださったカヨさん、

そして、見に来てくださり、感想を寄せてくださったみなさまに、

心からお礼申し上げます。

来年も、どうぞ、よろしくお願いいたします。

みなさま、よいお年をお迎えくださいますように。

鈴木海花

中山 泰

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます