ドナルド・トランプ米大統領は,プラスチック製ストローを紙製ストローに置き換える政府の取り組みを終了させる大統領令に署名しました。

この命令は,プラスチック汚染を「危機」と呼んだジョー・バイデン前大統領による措置を覆すもので,即時発効されました。同時にトランプ大統領は,ホワイトハウスで,「プラスチックストローに戻る」と記者団に語り,さらに「ああいう紙ストローは機能しない。何度も使ったことがあるが, . . . 本文を読む

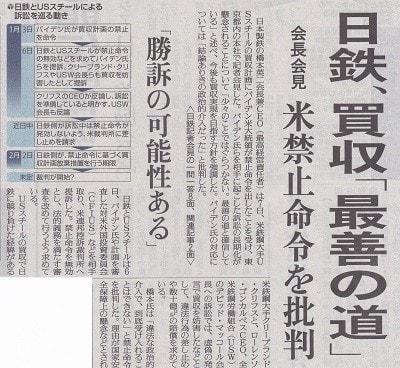

日本製鉄のUSスチール買収計画にバイデン米大統領が不当に介入したとして,両社が提訴しました。

両社はバイデン大統領が自らの政治的目的を達成するために全米鉄鋼労働組合の支持を得て,法の支配を無視したと主張しています。

これに対して両者は,大統領が不適切な影響力を行使したことにより,CFIUSは誠実な審査を実施しなかったと断じて,大統領の買収阻止命令とCFIUS審査の無効などを米裁判所に申し立てまし . . . 本文を読む

昭惠さんがトランプさんにラブコールを送ったことが発端だったようですが,トランプさんが自分の利益にならないことをするはずがないよね。

これから石破首相と対峙していくにあたって昭惠さんを利用した?

その可能性はあるでしょう。

だから自らの写真集を石破さんに渡すよう昭惠さんに託したとも思えます。

写真集にはトランプさんが「PEACE」と書き込んだそうですが,石破さんとしては迷惑千万に違いありません。

. . . 本文を読む

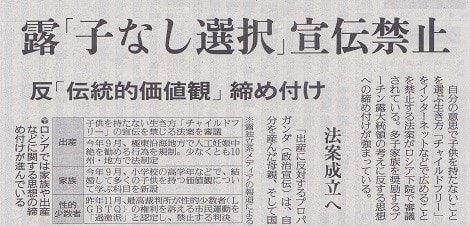

独裁者が本気を出せば出生率が上がることは間違いないでしょう。

この記事は「自分の意思で子供を持たないことを選ぶ生き方をインターネットなどで広めることを禁止する」法案がロシア下院で審議されているというものです。

プーチン氏の少子化に対する危機感のあらわれでしょう。

ロシアの合計特殊出生率は1.42。

日本よりも数値は良いけれども毎年下がり続けています。

しかしこれは手始めの取り組みで会って,プーチ . . . 本文を読む

現在の首都はジャカルタですね。

かねてより深刻な交通渋滞,洪水被害に悩まされていたため,これを解消するために首都をカリマンタン島のヌサンタラに移転するそうです。

もっとも2045年に移転完了するというから先の長い話だけれども。

それでも,ぜひ頑張って実現させてほしい。

それに比べて日本はどうでしょうか?

一極集中を解消しようという声は以前からあるものの,東京都知事は真っ向から反対しているし,国も . . . 本文を読む

インド総選挙が6月4日に開票されることに伴って,経済成長が続く「大国」の課題を追った読売新聞の記事です。

冒頭ではゴミの問題を取り上げていますが,この先にはとても興味深いことが記載されています。

インドの人口は中国を抜き世界トップとなりました。

人口は今後も増加し,IMFの見通しでもGDPは2025年には日本を抜き,さらに0227年にはドイツも抜いて世界第3位に浮上することが確実です。

その理由 . . . 本文を読む

バイデン大統領が首都ワシントンで行われたイベントの中で,「アメリカの経済が成長しているのは移民を受け入れているからだ」と述べたあとで「なぜ日本は問題を抱えているのか。それは彼らが外国人嫌いで移民を望んでいないからだ」と発言しました。

この発言に対して日本政府は「正確な理解に基づかない発言があったことは残念だ」とアメリカ側に申し入れました。

これに対して,カービー大統領補佐官は「大統領はアメリカは . . . 本文を読む

読売新聞の切り抜きですが,ボクもパレスチナとアスラエルの問題を解決するには,この政策しかないと思っています。

そのことは先月このブログで書いた通りです。ココ

1993年のオスロ合意から31年も経過しているのですが,合意文書にはパレスチナ国家の樹立という文言があったはずです。

この記事によれば,当時の英雄としてアッバス議長の名前が挙がっているけど,その後のパレスチナの状況は悪くなるばかり。

パレス . . . 本文を読む

アメリカ市場でEVの販売が失速し,HVの評価が高まっているという記事です。

アメリカでは,2023年4~6月期以降,3四半期連続でHVの販売台数がEVを上回り,トヨタとホンダの売り上げがテスラを逆転しているそうです。

ゼネラルモーターズも今後はPVの生産に注力する,アップルはEVの開発を中止したと記載されています。

原因は,EVの価格が高いことに加えて,内陸部での充電設備が少ないこと,蓄電池は寒 . . . 本文を読む

ハマスが昨年10月7日に行ったイスラエルへの奇襲攻撃から4か月になりますが,一向に解決のめどが立ちません。

この地について過去を遡れば,2000年以上前にパレスチナにはユダヤ人の大国があったことに行きつきます。

しかしユダヤ大国がローマ帝国に滅ぼされた後に,その地にアラブ人が住み着いたのです。

どちらにも土地の所有を主張する気持ちがあることはよく理解できますね。

しかし,この問題をこじらせたのは . . . 本文を読む