《シールでしょ?デカールです。なにがちがうの?》

作品のテーマ:「さりげない精密感と使用感」

メッキパーツの塗装を終えて、残す作業もわずかとなりました。

完成に向けてもう一手間かけたいところです。

というわけで、今回はデカール貼りとスミ入れの工程をご紹介します。

<デカールについて>

プラモデルで使用されるデカールとは、キットに付属している印刷された「シール」の総称です。

塗装だけでは表現できないような複雑な図形や細かい文字など、デカールはプラモデルの完成度を高めてくれるスグレモノです。

プラモデル製作で使用されるデカールには3種類あります。

・水転写式デカール(スライドマーク)

・ドライデカール

・ステッカー

このうちよく使用されているのが「水転写式デカール」で、水に浸して貼るものです。貼り方のコツをつかめばキレイな仕上がりが期待できます。

続いて、ドライデカールは「インレタ(インスタントレタリング)」とほとんど同じものです。必要な部分を切り取ってシートの上からヘラなどでこすりつけて定着させるもので「水転写式」と違い、印刷された部分だけが定着するので、余白がない表現が期待できます。

最後のステッカーはいわゆる「シール」のことで、手軽に貼ることができますし剥がれにくいのが特徴です。

今回のHYAKU-SHIKIには「ドライデカール」と「ステッカー(シール)」が付属していました。

<水転写式デカールを貼る>

では、実際に貼付けましょう。説明書の指示通りに貼付けるのですが、今回の製作ではキットに付属しているステッカーは一部分だけ使用して、別売の「水転写式デカール」に置き換えて使用します。

水転写式を使用するのは、「ステッカーより薄いから」という理由です。

というわけで貼り方はとっても簡単です。

・必要な部分を切り抜く

・水に浸して引き上げる

・1,2分ほどしたらピンセットでそおっと剥がしてパーツに貼付けます。

・水分を吸い取る

という簡単なものです。

まず切り抜きます。「水転写式デカール」をよくみると、透明の「余白」があります。

そのまま貼ってもよいのですが、この余白を可能な限り切り落として貼付けると、ぐっとかっこ良くなります。

小さいので、とても分かりづらいですね。。。

切り出したら、水に浸けます。

このときに、水に浸けたままにしておくと、デカールの糊まで流れていってしまうので、水を吸わせたら引き揚げて1,2分待ちます。

デカールが台紙から動かせるくらいまで待ってから、いよいよ貼ります。

ピンセットでそおっとつまんで、台紙から剥がしたデカールを貼りたいところに置いて貼る位置を調整します。

筆でパーツとデカールの間の水分を押し出すようにして取り除けば完了です。

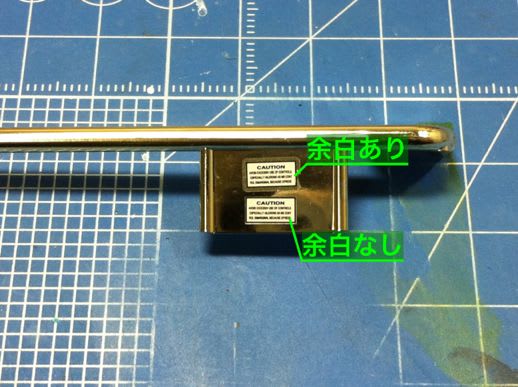

さて、デカールを切り出すときに「透明な余白部分」を切り取りましたが、比較のために「余白を切っていない」ものと並べてみました。

並べてみると、違いがよく分かります。

完成したときにこの「余白」はけっこう目立つので、細かい作業ですが丁寧に切り出すことがポイントです。

<ドライデカールを貼る>

つづいてドライデカールを貼ります。

ドライデカールの利点は何と言っても「余白がない」ことです。

先述の水転写式デカールのように余白を切り出す必要がなく、また厚みもさらに薄いので、印刷されているかのような仕上がりが期待できます。

貼る手順はさらに簡単です。

・台紙ごと大まかに切り出す

・貼り位置を決める

・爪楊枝などでこする

・台紙をゆっくりとはがす。

先ほどよりももっと簡単ですね。

ドライデカールは半透明の台紙ごと大まかに切り出して、貼りたいところにのせて軽く押さえます。

貼り位置を決めたら、爪楊枝でまんべんなくこすって台紙を剥がします。ここでしっかりとこすりつけておくと、台紙に残らなくなります。

貼り終えると、余白のない仕上がりになりました。

必要なパーツにデカールを貼り終えました。

デカールを貼ると完成度がワンランク上がるような気がします。

地味な作業の連続ですが、貼り終えたパーツをみれば苦労が報われます。

<スミ入れ>

塗装工程の最後にスミ入れを行います。

対象のパーツはこちら。

スミ入れとは、薄く溶いた塗料をパーツにつけられている溝に行き届かせることで、立体感を表現する技法です。

性質の異なる塗料を使用することがポイントで、よく使用されるのが「エナメル系塗料」です。

エナメル系塗料は今回の塗装に使用している「ラッカー系塗料」を侵しにくい性質を持っていますので、溝に流し込んではみ出た部分だけキレイに吹き取ることができます。

ではさっそくスミ入れを行います。

薄めに溶いた塗料をパーツの窪んだ部分に塗って、乾燥を待ちます。

乾燥したら、溶剤を染み込ませた綿棒ではみ出たところを何度か軽くなぞります。

拭き取るようなイメージであまり力を入れないことと、綿棒をまわして溶け出した塗料がノビてしまわないようにすることがコツです。

はみ出た部分を拭き取ると、パーツの窪んだ部分だけに塗料がキレイに残ってくれます。

その他のパーツにもスミ入れを施して完了です。

パーツの塗装が完了しました。

組み立て前にパーツを並べてみました。

というわけで、工程は組み立てを残すところとなりました。

今回の記事はここまでです。

手間ひまをかけて仕上げたパーツ達が組み立てを待っています。

今度は壊さないように組み立てたいと思います。。。

次回はいよいよ組み立ての工程を動画でご紹介します。

おたのしみに。