前回から

★MSX(8ビット、1987年)とdynabook EX/66(64ビット、2010年)の違い★

さてさて、MSXと今のパソコン(といっても私のdynabook EX/66 2010年夏モデル)を比較すると…、

・CPUが直接扱えるメインメモリ(主記憶装置)が64kB(MSX2)から8GB(dynabook)へ

・CPUが8ビットの「Z80A(3.579545MHz)」から64ビットの「Core i5-450M(2.4GHz-2.66GHz)

ええと…、1,024kB=1MB、1,024MB=1GBなので、

・dynabookの8GB=1,024MB×8=8,192MB=1,024kB×8,192=8,388,608kB

・8,388,608kB÷64=131,072

・8GBは64kBの131,072倍の容量でMSX2版のドラクエI(128kB)だったら65,536本入るゾッ!! (計算間違いをしていなければ…)

・dynabookのVRAMはメインメモリと共有(UMA、ユニファイドメモリアーキテクチャという)で最大で驚異の1,696MB(1.65GB)ッ!! (ゲームとかはしないため68MBしか使っていないが…)

・しかもこのノートパソコンのメモリ、DDR3-1066 SO-DIMM 8GBは2024年08月現在で2,000円くらいなンだよねー…

・全くもってけしからんッ!!

★MSX(8ビット、1987年)とdynabook EX/66(64ビット、2010年)の違い★

さてさて、MSXと今のパソコン(といっても私のdynabook EX/66 2010年夏モデル)を比較すると…、

・CPUが直接扱えるメインメモリ(主記憶装置)が64kB(MSX2)から8GB(dynabook)へ

・CPUが8ビットの「Z80A(3.579545MHz)」から64ビットの「Core i5-450M(2.4GHz-2.66GHz)

ええと…、1,024kB=1MB、1,024MB=1GBなので、

・dynabookの8GB=1,024MB×8=8,192MB=1,024kB×8,192=8,388,608kB

・8,388,608kB÷64=131,072

・8GBは64kBの131,072倍の容量でMSX2版のドラクエI(128kB)だったら65,536本入るゾッ!! (計算間違いをしていなければ…)

・dynabookのVRAMはメインメモリと共有(UMA、ユニファイドメモリアーキテクチャという)で最大で驚異の1,696MB(1.65GB)ッ!! (ゲームとかはしないため68MBしか使っていないが…)

・しかもこのノートパソコンのメモリ、DDR3-1066 SO-DIMM 8GBは2024年08月現在で2,000円くらいなンだよねー…

・全くもってけしからんッ!!

ただ共通することもあって、

・どちらのメインメモリもCPUと「パラレル通信(接続)」

・どちらのメインメモリも揮発性メモリなのでパソコンの電気を切ると内容が失われる

・どちらもメインメモリとは別にリアルタイムクロック(RTC)という「小さい時計」を持っていてパソコンの電源を切っても内蔵の電池で動き続けるようにしてある

ザックリいうとCPUは私たち人間で言うところの「脳」、メインメモリは「記憶」で、

・私たち人間もコンピュータも記憶を頼りにイロイロなことができる

例えばこの文章も、

・日本語という言語を知ってて(あらかじめ記憶していて)、かつ、ひらがな、カタカナ、漢字がちゃんと読めて(文字を判別できて)「はじめて理解ができる」

・逆にいうとどんなに頭が良くても→CPUが優れていても、記憶が無い→メインメモリが無い、とこの文章は理解できない→処理ができない

そして、CPUとメインメモリとのアーキテクチャ(仕組み)は、

・MSXもdynabookも基本的にあまり変わっていない

・もちろん性能やら容量はMSXよりもdynabookの方が13万倍スゴイのだけど…

・どちらのメインメモリもCPUと「パラレル通信(接続)」

・どちらのメインメモリも揮発性メモリなのでパソコンの電気を切ると内容が失われる

・どちらもメインメモリとは別にリアルタイムクロック(RTC)という「小さい時計」を持っていてパソコンの電源を切っても内蔵の電池で動き続けるようにしてある

ザックリいうとCPUは私たち人間で言うところの「脳」、メインメモリは「記憶」で、

・私たち人間もコンピュータも記憶を頼りにイロイロなことができる

例えばこの文章も、

・日本語という言語を知ってて(あらかじめ記憶していて)、かつ、ひらがな、カタカナ、漢字がちゃんと読めて(文字を判別できて)「はじめて理解ができる」

・逆にいうとどんなに頭が良くても→CPUが優れていても、記憶が無い→メインメモリが無い、とこの文章は理解できない→処理ができない

そして、CPUとメインメモリとのアーキテクチャ(仕組み)は、

・MSXもdynabookも基本的にあまり変わっていない

・もちろん性能やら容量はMSXよりもdynabookの方が13万倍スゴイのだけど…

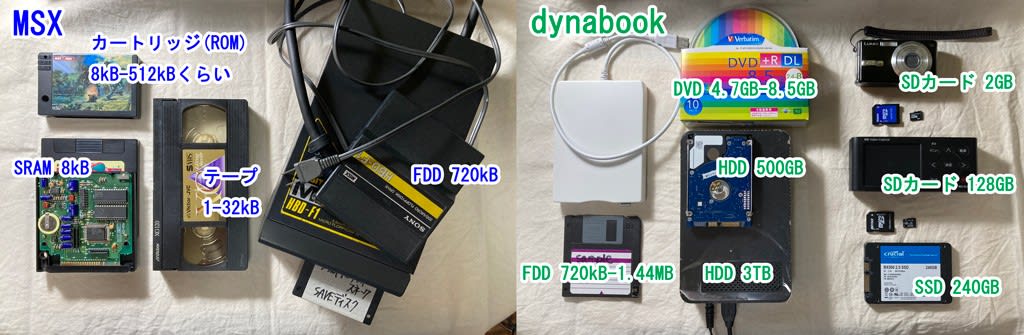

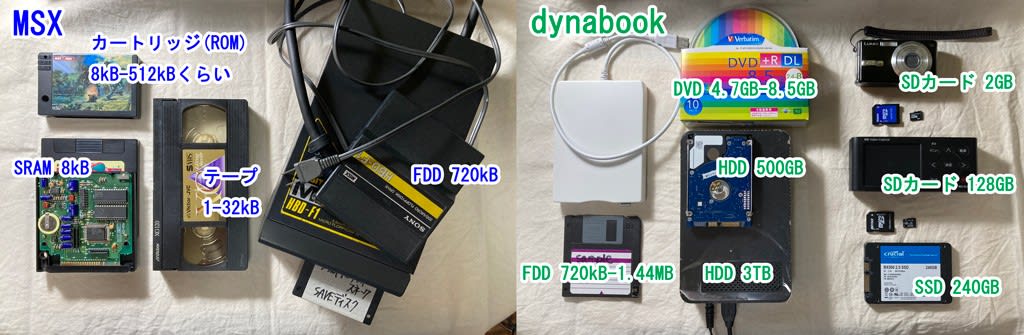

★主記憶装置(メインメモリ)と補助記憶装置(ストレージ)★

そろそろ「メモリの端子の数が違うのはなぜという問い」にお答えしようかと思います。

今まではメインメモリ(主記憶装置)のお話をしてきたのですが、

・MSXで言うところのRAM64kB+VRAM128kB、dynabookの8GBだけだと「イロイロと足りなさすぎる」

・人間だって「脳の記憶だけが頼り」ではなくて「メモとか辞書、インターネットのページなどなど」の「脳の外」の記憶とか使っているじゃン!!

というわけでコンピュータも内蔵ではなく「外付けの記憶装置」があり、それを「補助記憶装置(二次記憶装置、セカンダリストレージとも言う)」といいます。

「外付けの記憶装置」といっても、この場合は、

・CPUから見た時に「外付けだろッ!!」「外部の記憶装置だろッ!!」

という事であって、

・パソコンのケースに収められている(内蔵)とか、収められていなくて線でつないでいる(外付け)という意味ではない

ので注意が必要です。

・補助記憶装置(ストレージ)の一例

補助記憶装置(ストレージ)の特徴としては、

・主記憶装置(メインメモリ)=CPUと直接つないでいるメモリ、ではなく上記の通り「外部のバス(配線)でつながっているメモリ(記憶装置)」ということで、あまりメモリとは呼ばずに「ストレージ」という(メインメモリと紛らわしいので…)

・主記憶装置(メインメモリ)よりも速度が遅いけど「大容量」

・主記憶装置(メインメモリ)は電気を切ってしまったら記憶が失われる(消えてしまう=揮発性メモリという)が、補助記憶装置(ストレージ)は「電気を切っても記憶が失われない(消えない=不揮発性メモリという)」

・厳密にいうとSRAMは付属している電池が無くなったら中身が消えちゃうので揮発性メモリだが「電池の寿命が10年くらいある」ので実質的には不揮発メモリっぽくて容量も小さいのでゲームのセーブデータなどに使われる(バッテリーバックアップという)

ゴチャゴチャ書いていますが図で表すと、

・要はCPUと主記憶装置(メインメモリ)以外は外部のバスでつながっているのだから「CPUと主記憶装置(メインメモリ)以外は全部ストレージ(外部記憶装置)」で良いッ!!

・主記憶装置(メインメモリ)以外、つまり「ストレージ(外部記憶装置)は電気を切っても記憶が保持される」で良いッ!!

そろそろ「メモリの端子の数が違うのはなぜという問い」にお答えしようかと思います。

今まではメインメモリ(主記憶装置)のお話をしてきたのですが、

・MSXで言うところのRAM64kB+VRAM128kB、dynabookの8GBだけだと「イロイロと足りなさすぎる」

・人間だって「脳の記憶だけが頼り」ではなくて「メモとか辞書、インターネットのページなどなど」の「脳の外」の記憶とか使っているじゃン!!

というわけでコンピュータも内蔵ではなく「外付けの記憶装置」があり、それを「補助記憶装置(二次記憶装置、セカンダリストレージとも言う)」といいます。

「外付けの記憶装置」といっても、この場合は、

・CPUから見た時に「外付けだろッ!!」「外部の記憶装置だろッ!!」

という事であって、

・パソコンのケースに収められている(内蔵)とか、収められていなくて線でつないでいる(外付け)という意味ではない

ので注意が必要です。

・補助記憶装置(ストレージ)の一例

補助記憶装置(ストレージ)の特徴としては、

・主記憶装置(メインメモリ)=CPUと直接つないでいるメモリ、ではなく上記の通り「外部のバス(配線)でつながっているメモリ(記憶装置)」ということで、あまりメモリとは呼ばずに「ストレージ」という(メインメモリと紛らわしいので…)

・主記憶装置(メインメモリ)よりも速度が遅いけど「大容量」

・主記憶装置(メインメモリ)は電気を切ってしまったら記憶が失われる(消えてしまう=揮発性メモリという)が、補助記憶装置(ストレージ)は「電気を切っても記憶が失われない(消えない=不揮発性メモリという)」

・厳密にいうとSRAMは付属している電池が無くなったら中身が消えちゃうので揮発性メモリだが「電池の寿命が10年くらいある」ので実質的には不揮発メモリっぽくて容量も小さいのでゲームのセーブデータなどに使われる(バッテリーバックアップという)

ゴチャゴチャ書いていますが図で表すと、

・要はCPUと主記憶装置(メインメモリ)以外は外部のバスでつながっているのだから「CPUと主記憶装置(メインメモリ)以外は全部ストレージ(外部記憶装置)」で良いッ!!

・主記憶装置(メインメモリ)以外、つまり「ストレージ(外部記憶装置)は電気を切っても記憶が保持される」で良いッ!!

★メモリの端子の数が違うのはなぜか→接続方法が違うから★

1987年当時のMSXの頃は、

・パラレル通信の方が速かったし、8ビット=16本のデータ線でも問題なかった

のですが2010年のdynabookの頃はすでに、

・64ビットのコンピュータに置き換わりつつあって、パラレル通信だと64ビット=128本のデータ線だと「サスガに多すぎる」

・技術が改良されてパラレル通信よりもシリアル通信の方が速くなってきた(パラレル通信やシリアル通信については前の2ページを使ってクドクド説明させていただいたのでここでは割愛します)

そういうわけでdynabook(2010年)の接続は次のようになります(かなり大雑把ですが)。

・CPUと主記憶装置(メインメモリ)はパラレル通信で接続されていて、それ以外の装置やストレージ(補助記憶装置)はシリアル通信で接続

・CPUと主記憶装置(メインメモリ)がパラレル通信なのは「CPUが際立って速く動作するようになってしまった」ので「パラレル通信の方が速くて効率がいいから」

・逆にそれ以外の装置やストレージ(補助記憶装置)はシリアル通信でも十分高速でパラレル通信のデメリット(データ線が多くなる、クロックスキューの発生)を解決できるから

なので「メモリの端子の数が違う」のは、

・CPUと主記憶装置(メインメモリ)はパラレル通信の128本のデータ線(アドレス線もいるので200本近くなる)でつないで、それ以外のストレージ(補助記憶装置)はシリアル通信の数本のデータ線でつないでいるから

・やっと回答が書けたねーッ!!

1987年当時のMSXの頃は、

・パラレル通信の方が速かったし、8ビット=16本のデータ線でも問題なかった

のですが2010年のdynabookの頃はすでに、

・64ビットのコンピュータに置き換わりつつあって、パラレル通信だと64ビット=128本のデータ線だと「サスガに多すぎる」

・技術が改良されてパラレル通信よりもシリアル通信の方が速くなってきた(パラレル通信やシリアル通信については前の2ページを使ってクドクド説明させていただいたのでここでは割愛します)

そういうわけでdynabook(2010年)の接続は次のようになります(かなり大雑把ですが)。

・CPUと主記憶装置(メインメモリ)はパラレル通信で接続されていて、それ以外の装置やストレージ(補助記憶装置)はシリアル通信で接続

・CPUと主記憶装置(メインメモリ)がパラレル通信なのは「CPUが際立って速く動作するようになってしまった」ので「パラレル通信の方が速くて効率がいいから」

・逆にそれ以外の装置やストレージ(補助記憶装置)はシリアル通信でも十分高速でパラレル通信のデメリット(データ線が多くなる、クロックスキューの発生)を解決できるから

なので「メモリの端子の数が違う」のは、

・CPUと主記憶装置(メインメモリ)はパラレル通信の128本のデータ線(アドレス線もいるので200本近くなる)でつないで、それ以外のストレージ(補助記憶装置)はシリアル通信の数本のデータ線でつないでいるから

・やっと回答が書けたねーッ!!

ちなみに図のストレージ(補助記憶装置)の中でdynabook(2010年)の「シリアル通信がボトルネックになっている」のは、

・SATA(シリアルATA)接続のSSD(ソリッドステートドライブ)だけ

dynabook(2010年)のSATAは2.0(Serial ATA Revision 2.0)なので、

・Serial ATA Revision 3.0(6Gbps=約600MB/秒)対応のSSDを付けても2.0までの速度(3Gbps=約300MB/秒)しか出ない…

・私個人的には元々あった内蔵のHDDをSSDに替えた時に「OS(Windows 10)の起動が倍以上速くなった」ので2.0でも大満足なのだが「細かい人は気になる」かもしれない

・SATA(シリアルATA)接続のSSD(ソリッドステートドライブ)だけ

dynabook(2010年)のSATAは2.0(Serial ATA Revision 2.0)なので、

・Serial ATA Revision 3.0(6Gbps=約600MB/秒)対応のSSDを付けても2.0までの速度(3Gbps=約300MB/秒)しか出ない…

・私個人的には元々あった内蔵のHDDをSSDに替えた時に「OS(Windows 10)の起動が倍以上速くなった」ので2.0でも大満足なのだが「細かい人は気になる」かもしれない

疑問に思われるかもしれないのですが、

・主記憶装置(メインメモリ)をシリアル通信ではなくパラレル通信のままにしているのはなぜ?

上記で述べている通り、

・今、現在(2025年)のところCPUと直接やり取りをする時はパラレル通信の方が速いから

私のパソコン(dynabook EX/66 2010年夏モデル)の場合、DDR-3 SDRAMという主記憶装置(メインメモリ)が使われていてストレージのSATAの規格は2.0なので、

・主記憶装置(メインメモリ)はPC-8500(DDR3-1066)は8.53GB/s、つまり1秒間に8.53GBのやり取りができる

・対してストレージのSSDは上記の通り約300MB/s、つまり1秒間に約300MB(約0.3GB)のやり取りができる

・これらの数字は理論値なので実測値はもう少し遅くなる

・単純計算すると「主記憶装置(メインメモリ)のDDR3-1066は8.53GB/s」÷「SSDは0.3GB/s」=「主記憶装置(メインメモリ)はSSDよりも少なくとも28.43倍速い(dynabook EX/66 2010年夏モデルの場合)」という事

コンピュータ(この場合はパソコン)は速いことに越したことはないので、

・CPUにSSDを主記憶装置(メインメモリ)としてつないでしまうとDDR-3 1066と比べて「少なくとも28.43倍遅くなる」

(まだ書きかけ)

・主記憶装置(メインメモリ)をシリアル通信ではなくパラレル通信のままにしているのはなぜ?

上記で述べている通り、

・今、現在(2025年)のところCPUと直接やり取りをする時はパラレル通信の方が速いから

私のパソコン(dynabook EX/66 2010年夏モデル)の場合、DDR-3 SDRAMという主記憶装置(メインメモリ)が使われていてストレージのSATAの規格は2.0なので、

・主記憶装置(メインメモリ)はPC-8500(DDR3-1066)は8.53GB/s、つまり1秒間に8.53GBのやり取りができる

・対してストレージのSSDは上記の通り約300MB/s、つまり1秒間に約300MB(約0.3GB)のやり取りができる

・これらの数字は理論値なので実測値はもう少し遅くなる

・単純計算すると「主記憶装置(メインメモリ)のDDR3-1066は8.53GB/s」÷「SSDは0.3GB/s」=「主記憶装置(メインメモリ)はSSDよりも少なくとも28.43倍速い(dynabook EX/66 2010年夏モデルの場合)」という事

コンピュータ(この場合はパソコン)は速いことに越したことはないので、

・CPUにSSDを主記憶装置(メインメモリ)としてつないでしまうとDDR-3 1066と比べて「少なくとも28.43倍遅くなる」

(まだ書きかけ)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます