24日土曜日も休みだったが、旅行準備のため、1日使った。

6月25日(日)

4:00 自宅出発

東名自動車道

新東名自動車道

↑ 途中休憩で立ち寄った駿河湾沼津SAで駿河湾と沼津市街の町並みを撮影

伊勢自動車道を

乗り継ぎ

9:32 三重 津I.C

まずは伊勢(三重県)

9:42 津市営お城東駐車場に到着

一番槍は津城から攻略

車で装備を整えて攻城開始

今回も1眼レフカメラを一応持参したけど画像データが

スマホのデータと分かれ、後の画像整理が大変なので

スマホカメラのみでイケるところまで 撮ることにした。

撮ることにした。

カメラバックが重いしね

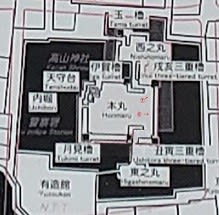

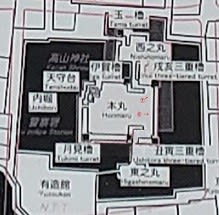

現在はお城公園として市民の人に親しまれているみたい。撮影場所 右☆印

津城について藤堂高虎が築城した位の知識で、

他に何も調べてこなかった・・・

津城

1568年の織田信長伊勢侵攻開始の翌年、信長の弟(四男)信包が入城。

信包により改修(城郭拡張、石垣普請、堀整備)が進められ、1577年

5重天守と小天守が落成された。

その後、豊臣家臣の富田氏が入城し2代にわたって治めたが、1608年

秀吉の死後、徳川家家臣として仕えていた藤堂高虎が、伊予今治より22

万石(今治城周辺の2万石は飛地、伊賀10万石、伊勢の北部10万石)

の加増移封を受け入城し大改修を施工、輪郭式城郭、城下町を整備した。

明治維新まで、藤堂家の居城となった。古名・別名 安濃津城という。

本丸(東・西之丸含む)を囲む内堀、更にその周りを二の丸他曲輪(輪郭式)を形成。

その周囲を河川から引き入れた外堀が覆う。

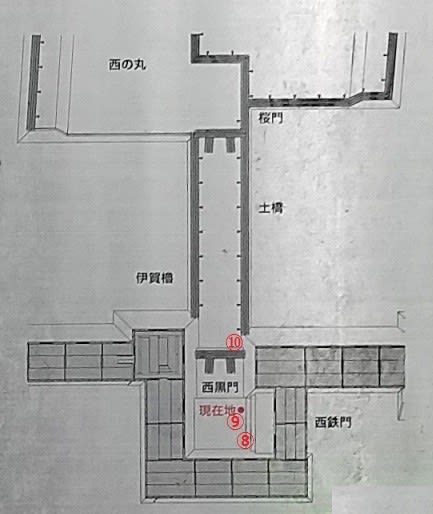

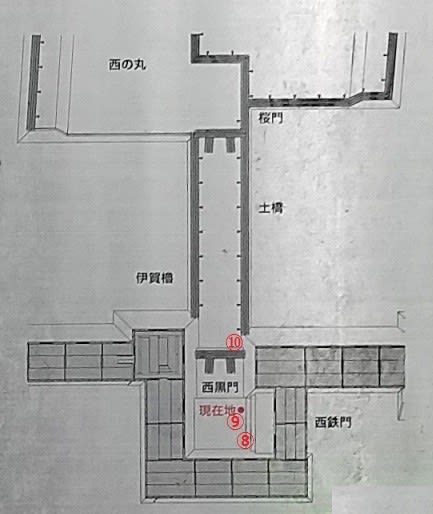

今、本丸の北東にいる模様 上図現在地

①

②丑寅櫓跡へ

③丑寅櫓跡

④模擬櫓

⑤丑寅櫓跡から本丸北側に残る内堀を

⑥丑寅櫓から戌亥櫓にかかる多門石垣

⑦戌亥櫓跡(本丸北西)

⑧西鉄門虎口跡

⑨西黒門跡 ⑩土橋跡 奥が西の丸

西の丸から戌亥櫓跡

本丸中央には公園の噴水があった。画像ナシ

入徳門

第10代 藩主藤堂高兌(さわ)は、藩士やその師弟を教育するため有造館を創設。その講堂正門。

明治4年の廃校後、移築され幼稚園、学校、図書館で使用された。昭和46年に現在地へ。老朽化

のため、昭和61年から1年かけて解体修復された。西の丸にある。

↑ 西の丸から二の丸に架かる橋

天守跡にも行こうか迷ったが 藤堂高虎が祀られている高山神社へ。

藤堂高虎が祀られている高山神社へ。

高山神社は本丸の南西、内堀を埋め立て建てられたらしい。

『たかやま』ではなく『こうざん』と読む。

夏祭りの準備中のようで氏子さんたちが大勢集まっていた。

社務所で続100名城スタンプをPON!!

ちょっと離れて

参拝して駐車場に

10:52 駐車場発 松坂城に向かう。(紀州攻め1-2へ)

6月25日(日)

4:00 自宅出発

東名自動車道

新東名自動車道

↑ 途中休憩で立ち寄った駿河湾沼津SAで駿河湾と沼津市街の町並みを撮影

伊勢自動車道を

乗り継ぎ

9:32 三重 津I.C

まずは伊勢(三重県)

9:42 津市営お城東駐車場に到着

一番槍は津城から攻略

車で装備を整えて攻城開始

今回も1眼レフカメラを一応持参したけど画像データが

スマホのデータと分かれ、後の画像整理が大変なので

スマホカメラのみでイケるところまで

撮ることにした。

撮ることにした。カメラバックが重いしね

現在はお城公園として市民の人に親しまれているみたい。撮影場所 右☆印

津城について藤堂高虎が築城した位の知識で、

他に何も調べてこなかった・・・

津城

1568年の織田信長伊勢侵攻開始の翌年、信長の弟(四男)信包が入城。

信包により改修(城郭拡張、石垣普請、堀整備)が進められ、1577年

5重天守と小天守が落成された。

その後、豊臣家臣の富田氏が入城し2代にわたって治めたが、1608年

秀吉の死後、徳川家家臣として仕えていた藤堂高虎が、伊予今治より22

万石(今治城周辺の2万石は飛地、伊賀10万石、伊勢の北部10万石)

の加増移封を受け入城し大改修を施工、輪郭式城郭、城下町を整備した。

明治維新まで、藤堂家の居城となった。古名・別名 安濃津城という。

本丸(東・西之丸含む)を囲む内堀、更にその周りを二の丸他曲輪(輪郭式)を形成。

その周囲を河川から引き入れた外堀が覆う。

今、本丸の北東にいる模様 上図現在地

①

②丑寅櫓跡へ

③丑寅櫓跡

④模擬櫓

⑤丑寅櫓跡から本丸北側に残る内堀を

⑥丑寅櫓から戌亥櫓にかかる多門石垣

⑦戌亥櫓跡(本丸北西)

⑧西鉄門虎口跡

⑨西黒門跡 ⑩土橋跡 奥が西の丸

西の丸から戌亥櫓跡

本丸中央には公園の噴水があった。画像ナシ

入徳門

第10代 藩主藤堂高兌(さわ)は、藩士やその師弟を教育するため有造館を創設。その講堂正門。

明治4年の廃校後、移築され幼稚園、学校、図書館で使用された。昭和46年に現在地へ。老朽化

のため、昭和61年から1年かけて解体修復された。西の丸にある。

↑ 西の丸から二の丸に架かる橋

天守跡にも行こうか迷ったが

藤堂高虎が祀られている高山神社へ。

藤堂高虎が祀られている高山神社へ。高山神社は本丸の南西、内堀を埋め立て建てられたらしい。

『たかやま』ではなく『こうざん』と読む。

夏祭りの準備中のようで氏子さんたちが大勢集まっていた。

社務所で続100名城スタンプをPON!!

ちょっと離れて

参拝して駐車場に

10:52 駐車場発 松坂城に向かう。(紀州攻め1-2へ)