文科省がとりまとめた分厚い調査報告書を読み解く

小学6年と中学3年の全員を対象に、毎年4月に実施されている文部科学省の「全国学力・学習状況調査」(全国学力テスト)。それぞれの対象学年100万人以上が一斉に受ける国内最大の調査では、都道府県別の平均正答率が公表されるため、「今年は秋田県が1位」などの報道を見たことをある人は多いだろう。

しかし、テストに付随して行われる保護者対象の「アンケート調査」はあまり知られていない。じつはこちらの調査こそ、日本の「教育格差の真実」が凝縮して示されているとして、教育専門家の間ではむしろ注目されている。

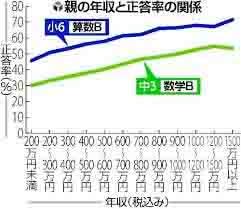

その調査はお茶の水女子大らの研究者が文科省から委託され、小6と中3の児童生徒の保護者から、無作為に10万人規模を抽出。保護者の年収や学歴といった家庭の社会・経済的背景を指標化して4階層に分け、テストの平均正答率との相関関係を分析している。

これまで13年度と17年度に実施され、その調査結果からは「親の収入や学歴が高いほど児童生徒の学力が高い」といった傾向が浮かび上がっている。今年6月に公表された17年度の調査結果でも、学歴や収入が最も高い世帯は、最も低いそれらの世帯と比べ、たとえば基礎的な数学A問題では24・2ポイントもの差が付いており、エビデンスで裏付けられた。

その一方で、学歴や年収が高くない世帯でも「日常生活で本や新聞に親しむことや、規則正しい生活を促している家庭では好成績の傾向がある」といったことが明らかになっている。規律正しい生活と好奇心、勉強への一定の意欲があれば、学習で工夫を加えれば、家庭環境を克服できる可能性が示された。

こうした調査報告書の概要は報道済みで、保護者の感覚でもそれほど違和感のない内容だろう。

しかし、文科省がとりまとめた分厚い調査報告書を読み解くと、新聞では報じられていない内容がふんだんに記載されている。そこからは、児童生徒の学力と家庭環境との「知られざる関係」がより明確に浮かび上がってくるのである。

さっそく見ていこう。

たとえば「家庭環境と子供の学力」の章は、「200万円未満」から「1500万円以上」まで100万円刻みで世帯年収と学力の関係を分析している。年収の高さに比例して正答率の高さも増しているが、注目されるのは、ある程度の高さの年収世帯になると「年収と学力」が直線的な関係を示さなくなることだ。

たとえば、「年収1200~1500万円」世帯の生徒の平均正答率は、「年収1500万円以上」世帯に比べて、国語A・B、数学A・Bのすべてで上回っている。必ずしも世帯年収が高いほど正答率が高くなるとは限らない一例といえよう。

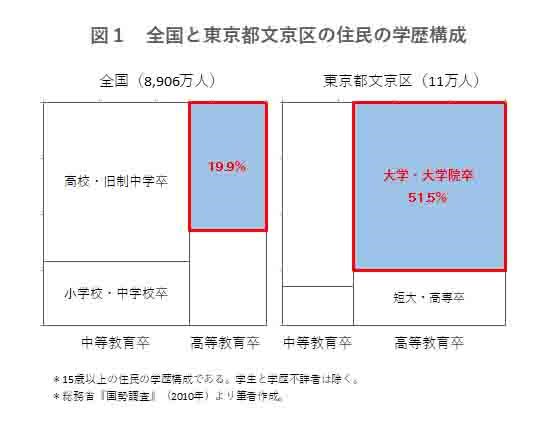

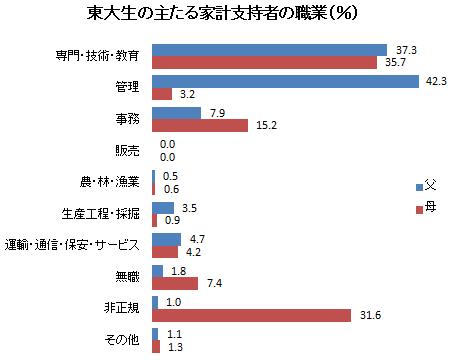

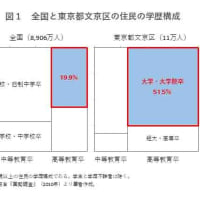

さらに興味深いのは、保護者の学歴と児童生徒の学力との関係だ。保護者の学歴が高いほど児童生徒の学力が高い傾向がみられるが、より詳しく見ると、児童生徒の学力は父親の学歴より母親の学歴との関係性がより強く出ていることだ。

中3の数学Bでは、父親の最終学歴が「高等学校・高等専修学校」のケースだと正答率は44・1%、「大学」になると56・55%に上り、その差は12・4ポイント。一方、母親の最終学歴が「高等学校・高等専修学校」だと43・4%、「大学」になると60・0%になり、差は16・6ポイントに広がり、父親の学歴にともなう差より拡大していることがわかるのだ。

17年度調査では新たに保護者の単身赴任と児童生徒の学力との関係も対象となった。単身赴任世帯は各学校で一定割合含まれることから新項目になったとされるが、結果は「父親が単身赴任している子供の学力は、そうでない子供より高い」という分析が導き出された。

データでみると、小6と中3の全科目で、「父親単身赴任」の児童生徒の正答率がそうではないケースを上回り、特に、中3の数学Aでは3・9ポイントの差がついた。

一方、母親が単身赴任しているケースでは、逆の結果がでた。母親と同居しているケースに比べて児童生徒の正答率は10ポイント程度低くなり、とりわけ中3の国語Bでは52・1%にとどまり、72・5%の同居ケースに比べ20・4ポイントも差が付く結果となった。

詳細な分析説明がないためデータの意味づけは不明だが、さきほどの母親の最終学歴と学力との関係と合わせて考えれば、子供の学力に対する母親の存在の影響力をうかがわせて興味深い。

父親は遅く帰ってきたほうが、子どもは伸びる!?

「保護者の帰宅時間と学力」という調査も親にとっては気がかりなところだろう。結論から言うと、父親については22時以降の帰宅(早朝帰宅を含む)という家庭の子供の学力が最も高いことが明らかになった。

たとえば、小6の国語Aでみると、父親の帰宅時間帯別の正答率は「就業していない」(68・9%)、「16時より前」(72・0%)、「16~18時」(72・4%)、「18~20時」(74・6%)、「20~22時」(77・0%)、「22時以降」(77・9%)、「交替制勤務などで帰宅時間が決まっていない」(72・8%)。帰宅時間と正答率の相関関係を示しただけで、踏み込んだ分析は示されていないが、こうしたデータだけみれば、「父親の不在により、子供が自宅で勉強に集中できる環境がある」とも読めるが、いかがだろうか。

ただし、こうしたデータを単純に鵜呑みにすることはできない。たとえば、国語Aの正答率について、年収や最終学歴など家庭の社会・経済的背景を指標化して4階層(Lowest、Lower middle、Upper middle、Highest)別にみると、遅い帰宅時間のほうが若干高いが、父親の帰宅時間と学力との間に明確な関係はみられなくなる。社会・経済的背景がよく似た世帯の子供には、それほど学力に違いがないことが浮かぶ。

家庭の蔵書数と学力との関係もおもしろい。漫画や雑誌、子供向けの本を除いた蔵書が多いほど、子供の学力が高い傾向が示された。特に、国語より算数・数学の正答率で差が開く傾向が伺える。中3の国語Aでは「0~10冊」世帯の生徒の正答率は70・4%だったのに対し、「501冊以上」は85・4%で15ポイントの開きがあった。

一方、数学Aでは「0~10冊」が55・0%、「501冊以上」は75・7%となり、20・7ポイントもの差がついた。家庭にある子供向けの本と学力の関係でも、冊数が多いほど学力が高くなる関係がうかがえた。

全国学力テストに付随する保護者対象のアンケート調査結果は、巷間言われる「金持ちの子供は学力が高い」という言説をデータである程度裏付けるものであり、高収入と高学歴の親の子供が同じように高収入と高学歴という同じコースをたどり、教育格差が経済格差を固定化させ再生産するという見方につながることはある程度説得力があるのかもしれない。

しかし、ここで示されるのは家庭環境と学力の相関関係であり、必ずしも因果関係ではない。公教育の役割は、経済格差の拡大を招きかねない教育格差の是正・平準化にあるはずだ。全国の学校現場で奮闘する先生たちには、ぜひこの報告書を読み込んでほしい。

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180829-00056752-gendaibiz-bus_all&p=1

新田司、母親学歴が子どもの学歴に与える影響 〜大学生へのアンケート調査の分析と検討〜

https://keiai.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=2771&file_id...

https://www.psychological-skils.com/entry/oya-gakureki

子の学力は親の経済力より、親の学歴が影響(日経DUAL)

https://dual.nikkei.co.jp/article/092/99/

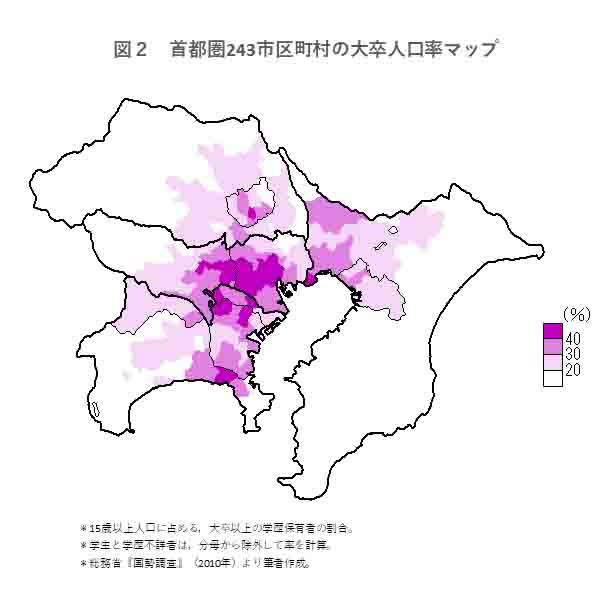

吉田央、国勢調査ミクロデータを用いた大学進学率の地域別格差の検討

https://www.nstac.go.jp/services/pdf/151127_4-2.pdf

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます