<斎藤博嗣:あみ未来塾 入塾の動機・抱負など>

高校一年生の娘も高校生会に参加している関係で、昨年9月に開催された「阿見町高校生会 設立セレモニー」に保護者として出席しました。「私のお気に入りの阿見町の風景写真」など、高校生の熱心なプレゼンテーションを聴きました。改めて阿見町の魅力を再発見すると共に、私自身も阿見町の現状や未来について学びたい(何よりも大人が善く学び続けなければ)と考え入塾しました。

私たちは阿見町の農村部に住んでいるが(2005年東京より夫婦で移住し新規就農。高1、中1の2人の子どもたちは阿見町生まれ&育ち)、阿見町固有の豊かな自然環境などを活かし、都市部や農村部の持つ、物心両面の資源や人的資源を横断的に循環させ、老若男女誰もが生涯に渡って活躍し、生まれてくる未来世代にバトンを渡していけるような、安心・安全の持続可能な町づくりを模索していきたい。

『あみ未来塾 第1期生』

場所:阿見町中央公民館

2023年9月~2024年3月

①2023年9月27日(水)

入塾式

「阿見町の現状について」

講師:千葉繁

(阿見町町長)

・阿見町の1番の課題、防災・減災 · 阿見町国土強靭化計画

・「クリーンセンターの施設更新」将来につけを回さない

・圏央道牛久・阿見IC周辺の開発⇒乱開発にならないように

②2023年10月18日(水)

「阿見町の教育について」

講師:立原秀一

(阿見町教育委員会教育長)

・チャットGPTに「老人と海・小学生」と入力した作文・・・

・第2次阿見町教育振興基本計画「学びあい 支え合い 心を育む人づくり」

③2023年11月8日(水)

「住み続けるためのレバレッジ・ポイントを探す

ー何が鍵を握るのか?」

講師:蓮井誠一郎

茨城大学学長補佐(SDGs推進)

地球・地域環境共創機構(GLEC)副機構長

人文社会科学部教授(国際政治学・平和学・環境政治)

・SDGsにある「うさんくささ」(グリーン・ウォッシュ)と思うのは、現役世代?

・SDGsの認知は、年代別には10代が突出

・世界SDGs達成度ランキング⇒ほぼヨーロッパ(フィンランド、スウェーデン、デンマーク)

・日本のSDGs達成状況 性別間の平等、作る責任・使う責任、気候変動、海の豊かさ、陸の豊かさ(茨城県や阿見町も)、まだまだ足りない

・SDGs実装のための考え方(ムーンショット、デザイン思考、レバレッジポイント)

④2023年12月13日(水)

「ゼロカーボンシティに向けたまちづくり」

その後、「町長」「経営者」「住民・家庭」に分かれて討論

講師:三村信男

茨城大学 前学長

地球・地域環境共創機構(GLEC)特命教授

・流域治水・生物多様性保全によるグリーンインフラ整備

・農業の持つ多面的機能

・ゼロカーボンシティに向けて、企業も、個人も「つくる責任、つかう責任」

⑤2023年1月10日(水)

「阿見町の歴史的遺産を未来にどう生かすか

ー歴史まちづくりの考え方と手法」

講師:藤川晶樹

筑波大学社会工学域教授

・海軍関係施設設置以前の農村地帯の歴史の発掘・保存・活用

・旧来の空間的秩序と東部の大規模開発の相克

・戦後の歴史の評価・活用、引き揚げ者の開拓、、、新たな視点から

⑥2024年1月27日(土)※予科練平和記念館

「予科練からみた阿見の歴史について」

講師:山下裕美子

予科練平和記念館・学芸係長兼管理係長

・「人間は2度死ぬ。肉体が滅びた時、そして記憶から忘れ去られた時」平和記念館の語り部の言葉

・大切なのは日常、オフショット写真に映る「予科練生の素顔」写真家・土門拳の構図

・若者の感覚=地域にとっては当たり前であることも、なぜ・どうしてと問いたくなる

・立場の異なる人たちが対話することが重要、部外者で非経験者だからこそできることがある

⑦2024年2月14日(水)

「阿見を活かす観光』

講師:伊藤弘 准教授

筑波大学大学院人間総合科学研究群

世界遺産学学位プログラム

・阿見町らしい風景、インスタグラムに映らない価値、地域の特色は史実がヒント

・地域に指示される観光、地域を活かす観光

・特定の資源に依存せず、資源と環境を結ぶ方策

・地域の特色を住民および来訪者が享受、住民の受益が第一義=日常での享受

・緩やかな長期的ビジョンを、継続的な事業展開を通して固定化

・ビジョンに基づいたガバナンス、情報・意味を用いた内部のガバナンス

・ビジョンを達成するための長期的な地域ファンドの運用

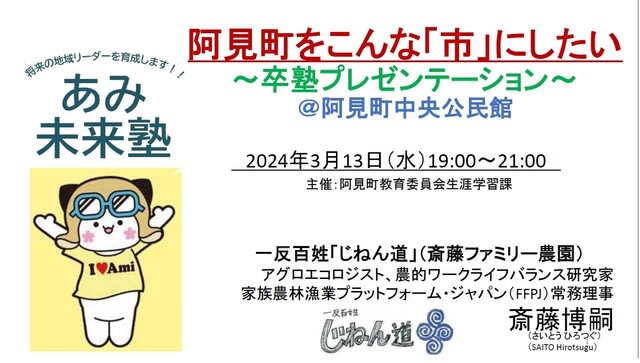

⑧2024年3月13日(水)&14日(木)

阿見町をこんな「市」にしたい

~卒塾プレゼンテーション~

14日卒塾式(木)

・千葉繁(阿見町町長)

・立原秀一(阿見町教育委員会教育長)

<斎藤博嗣:講座のまとめ(阿見町市制に向けての地域づくり、今後の課題としても継続する)>

各講師の先生には、非常に有益な視座やダイアログをたくさんして頂き、今後もご指南を継続して欲しいと考える。講師の方々のテーマが「当たり前すぎて、可視化されていない⁉」「自然・文化環境や多様な産業を含めた地域の総合力に支えられる地域づくり」「自然・文化環境や生活環境の保全・向上とのバランスの上に成り立つ地域づくり」「住んでいる人が楽しめる町づくり」「住民の受益が第一義」という奇しくも一つのベクトルに貫かれていることが印象的で、一番重要な観点だと実感した。やはり持続可能な地域づくりには、旧態依然としたハード型の開発より、ソフト型の「日常」を見つめなおし・掘り起こし・積み重ねこそが大切で、「無形の価値」に気づき、地域住民のライフスタイルに立脚した観光や町づくりが、日本&世界のスタンダード(潮流)だと改めて確信した。

<斎藤博嗣:受講した感想>

あみ未来塾では、千葉町長や立原教育長も、卒塾プレゼンテーションまで最後全部聞いて頂き、「人と町とが出会う」素晴らしい場を設けて頂いて、本当に貴重なご縁をありがとうございました。 各講師陣の方のハイレベルな講座も魅力で、19時~のため結構大変でしたが、(いつも夜は10時位に寝るようにしているので・)月1回半年間、何とか無欠席で参加し卒塾することができました。

同じ阿見町ですが、それぞれ特色の違った地域に暮らし、さまざまなバックグラウンドを持つ塾生皆さんの熱心な参加意識に大変触発され、町民として「市民プライド」がさらに高まりました。

1期生の同期として、今後入塾される未来の皆さんと共に、これからもよろしくお願いいたします。

▶広報あみNo.757 2024年4月号通常版(令和6年3月22日発行)

▶阿見町ホームページhttps://www.town.ami.lg.jp/cmsfiles/contents/0000012/12867/web240322all.pdf

▶https://saito-hirotsugu.up.seesaa.net/image/Koho20Ami20No.757202024.4EFBC88R6.3.22EFBC89.pdf