さてさて、投稿日付とは全く関係ないところで昨日の国営放送。

さてさて、投稿日付とは全く関係ないところで昨日の国営放送。やってましたよねえ、北ノ庄城炎上!

これで、柴田勝家・お市の二人が舞台から去りました。

永作博美扮するところの茶々姫が、二人の辞世を披露しましたね。

これです。

夏の世の 夢路はかなき 跡の名を 雲井にあげよ 山ほととぎす (勝家)

さらぬだに うち寝るほどの 夏の夜の 別れを誘う ほととぎすかな (お市)

といずれも、花札は藤の10点札に登場するホトトギスが詠まれてます。

さわやかな初夏を告げる鳥として古くから親しまれてきた記録がここにもありました。

今更ですが辞世とは、死に臨んで残す言葉・詩歌のことです。

武士にとって死とは最高の儀式、このような形で風雅のこころを遺したのでしょうね。

これが、町人なると。

ってことで、泰平の江戸時代は「東海道中膝栗毛」作者・十返舎一九の辞世を見てみましょうか。

此の世をば どりゃお暇(いとま)に せん香の 煙りとともに 灰左様なら

お分かりと思いますが、掛詞(←「余命幾ばくもない」○ユ的)と縁語が使われてますね。

なんでも、ネット情報によれば、一九は1831年に67歳で没。この後火葬にされた際、自らがあらかじめ体に仕込んでおいた花火に点火し、それが上がったという逸話があるとか。

さて、ぐっと時代はあがって昭和初期。

太宰治39歳は、

斜陽なら 人間失格 グッド・バイ

と、詠み遺し、玉川上水に入水したとか、

って、話は誰から聞いたんだっけ?

いやいや、勿論冗談よ、

と、この言い回し、

↓

明るく楽しい辞世

を丸写ししました。

………

………

わああぁぁぁぁ!!! ミユ様! ごめんなさい! ごめんなさい!!

また、パクってしまいましたぁ!

いけない僕をイヂメて、イヂメて!

もっと、イヂメて~!!

(;`Д´)/ヽアー/ヽアー!!

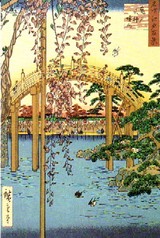

花札4月は藤、あまり印象に残らない藤ですが、日本では古来よりこよなく愛され用いられてきました。

花札4月は藤、あまり印象に残らない藤ですが、日本では古来よりこよなく愛され用いられてきました。 繰り返しますが、藤の10点札にはホトトギスが配図されています。

繰り返しますが、藤の10点札にはホトトギスが配図されています。 花札12ヶ月の中では、あまり印象に残らない藤。

花札12ヶ月の中では、あまり印象に残らない藤。 藤の10点札に描かれている鳥は、ホトトギスです。

藤の10点札に描かれている鳥は、ホトトギスです。

年度始め、ということで、新暦では大いに意味のある4月になりました。

年度始め、ということで、新暦では大いに意味のある4月になりました。