さてさて、更にもう一記事、9/9に投稿です。

さてさて、更にもう一記事、9/9に投稿です。しかも、なんと、なんと、このブログでは例外となる実日付の投稿ですよ~ とくとご注目あれ。

先ずは、手始めに、

黄菊白菊 その外の名は なくもがな

其磁(ソノフクロ)より嵐雪(ランセツ)の句などを。

はい、9/9は菊のお節句でございますねえ。

それにあわせて「色々」取り合わせてみますデス。。。

と、おはしゃぎ気味で入りました今日の投稿、お気づきの人もあることでしょうが、旧暦の9/9の実日付の投稿です。

で、普通に言ったら何月何日か?

2006.10.30です。

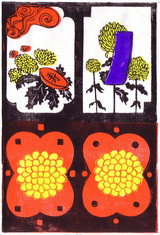

幸いにして、今日この日にごらんの方は改めて今日この日に、花札は菊の10点札でも見返してください。

ぐっと季節感が沸いてきて、描かれた世界を堪能できることができると思います。

そうですよねえ。朝晩はとみに冷え込みを感じるようになったこの頃、9/9菊の節句とは、こんな時節の年中行事なのです。

特に僕が住んでいるという設定になっている北海道なんかは、もう冬といってもいいくらいですよ。

酒でも飲みながら体を温めて鑑菊をいたほうがよいと、頷く事ができる下戸の僕です。

ということで、もうせんタイトルにした『菊と女童』の下敷きとなった句などを。

菊酒や 粧ひ匂ふ 女の童 ( 吉田冬葉 )

えっと。

歳時記によれば、9/9・菊の節句も古くは非常に盛んであったが、明治以降廃絶し現在では地方の一部になごりをとどめているにすぎない、とのことです。

ああ、そうそう。正しくは重陽の節句ですね。

なんでも、偶数は二つに割れてしまうから陰の数、奇数は割れないから陽の数とのことです。

ゾロ目は、何故か縁起もの、ってことで、陽ゾロ 1/1 3/3 5/5 7/7 9/9 が五節句となるわけで。

と、この言い回し、

↓

A year has five se… って7/7のネタ、あはっ!

粧ひ=よそおい でいいと思う

を丸写ししました。

………

………

わああぁぁぁぁ!!! ミユ様! ごめんなさい! ごめんなさい!!

また、パクってしまいましたぁ!

いけない僕をイヂメて、イヂメて!

もっと、イヂメて~!!

(;`Д´)/ヽアー/ヽアー!!

さてさて、花札9月の菊は、『かしこきあたり』の紋所にも使われている植物です。

さてさて、花札9月の菊は、『かしこきあたり』の紋所にも使われている植物です。

投稿日付に拘らず前にお話した『花札占い』、10月は菊の言葉はこうです。

投稿日付に拘らず前にお話した『花札占い』、10月は菊の言葉はこうです。 日本の秋を かざる花 ~♪

日本の秋を かざる花 ~♪ 菊に杯を配した10点札、これをよく見ると『寿』という字が書かれてますね。

菊に杯を配した10点札、これをよく見ると『寿』という字が書かれてますね。 復習から入りましょう。

復習から入りましょう。 さて、投稿日付にはあまり拘わりなく随分前に、菊は外来の花のようだ、とお話しました。

さて、投稿日付にはあまり拘わりなく随分前に、菊は外来の花のようだ、とお話しました。