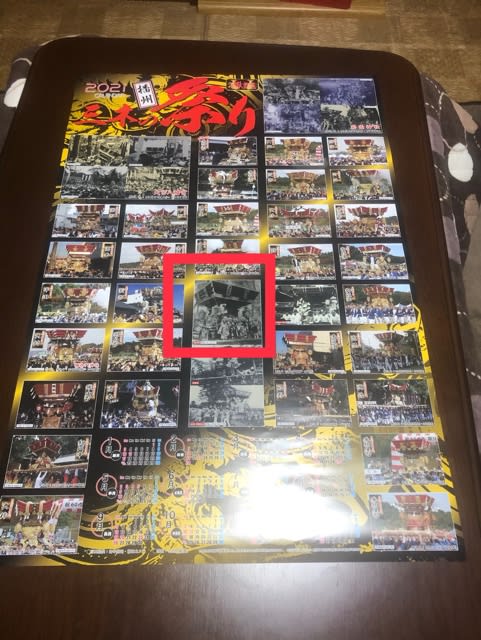

●昔の写真が使われる令和三年祭カレンダー

今年の新型コロナ流行に伴い、屋台やだんじりの運行は軒並み中止や自粛となりました。そうなると毎年のように発行される祭カレンダーも、祭がなければ従来のように作れません。しかし、多くの地域では昔の写真を使って例年にはない祭カレンダーが仕上がっています。

三木の祭も例外ではなく、渡辺写真店は大宮八幡宮、岩壺神社の卓上カレンダーを、そして、今回取り扱う秋月会製作の三木市内屋台カレンダーも好評をはくしています。そして、昔の写真を眺めると、様々なことに気づかされます。今回は秋月会カレンダーから見えてきた昔の「三木屋台スタンダード」を見ていきます。

●現在の三木スタンダード

他地域のたくし上げられる水引幕と子どもの太鼓打ち

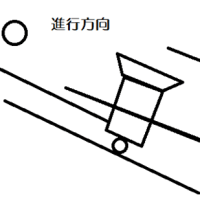

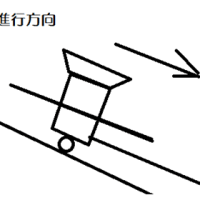

他地域のものを見ると、幕をたくし上げ、姫路などに分布する灘型の神輿屋根屋台などを除いては、太鼓を子どもが打っているのが分かります(写真①②③)。

↑①三田市三田天満宮の太鼓台

↑①三田市三田天満宮の太鼓台

↑②大阪市杭全神社のふとん太鼓

↑②大阪市杭全神社のふとん太鼓

↑③神戸市北区淡河八幡宮の稽古屋台。本番の屋台でもたくし上げた水引幕、子どもが太鼓を打つのはかわらない。

淡路・四国・三木・明石の下ろされた水引幕

一方で現在の三木市の屋台は水引幕を下ろし、太鼓打は外から見えません。これは、淡路島、四国、明石と同様で、水引幕の刺繍が厚くなったことにより、その披露が優先されたためだと思われます。

↑淡路島由良神社中町だんじり

これは、秋月会や渡辺写真店のカレンダーの昔の写真をみてもほとんど変わっていません。しかし、例外が一枚だけありました。

↑現在の三木市禰御門神社大村屋台(写真は大宮八幡宮に宮入した時のもの)

●東這田屋台の太鼓打ちらしき子どもの姿

その例外が、秋月会カレンダーの昭和十二年の東這田屋台です。

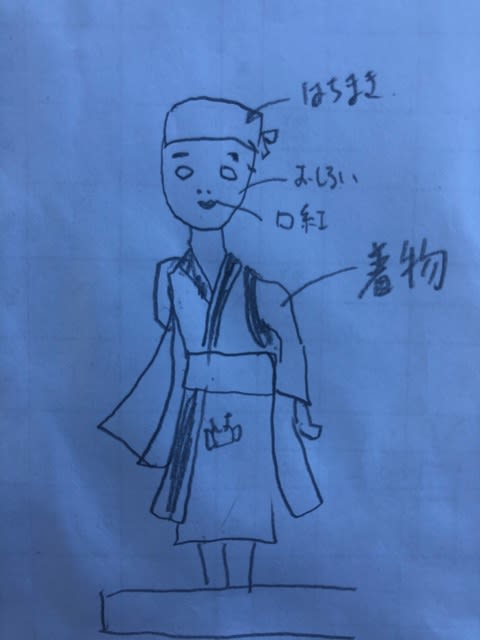

下ろされた水引幕の屋台とともに写っているのは、イラストのような子どもです。おそらくこれは、他地域の太鼓打の子どもと共通しており、戦前の東這田ではこのような装いの子供たちが太鼓を打っていたと思われます。

↑カレンダーにはこのような太鼓打ちと思われる子どもが、6人うつっている。

東這田は昭和三年に大改修を経ているので、それ以前はこの太鼓打の子たちが見えるように、水引幕もたくし上げていた可能性があります。また、昭和三年に新調された水引幕も新調当初はたくし上げていた可能性が高いと思われます。

というのは、下の写真の青矢印の部分は龍などの刺繍が途切れており、そこをたくし上げることができるように作られていたと思われます。