写真1 兵庫県加古郡稲美町 草谷天神社屋台

僕が在住する兵庫県三木市、そのすぐ隣が加古郡稲美町草谷天神社の氏子地域に当たります。

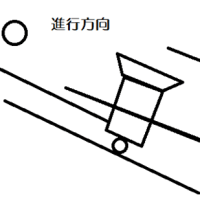

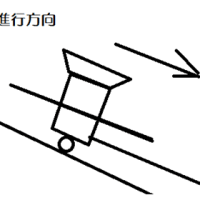

この草谷天神社の屋台は、三木市別所の工業団地の方まで練り歩きます。

そして、三段の布団屋根、棒の形等、屋台には三木市の物と類似する点が見られます。

また、三木市の八雲神社(久留美)に見られるようなハナ(子どもを追い掛け回す天狗)の存在も三木市の祭と共通しています

しかし、掛け声は、すぐ隣の三木市別所町興治の熊の神社屋台に見られるような、ドンドン ドンデドン ドンデドン に ヨイヤサの三木市の多くで使われるものではありません。明石市の御厨神社などと共通するマカセマカセの掛け声が使われています。ヨイヤサとマカセの掛け声における境界線に存在する屋台といえるでしょう。 また、大宮八幡宮の祭礼に負けない迫力ある石段上りを行うことでも知られています。残念ながら僕は見ることができませんでした。

さて、この屋台の中で特に目を見張るのが、稀代の名刺繍業者・絹常による提灯・水引幕・高欄掛です。

水引は、「平清盛威勢を挫く」の場。これの場面についての解説は、屋台文化保存会のウェブページで詳しく記載されています。どのような内容かは、あえてここでは秘密にしておきます。皆さんがんばって調べてくださいね。

この屋台の水引幕・高欄掛には、さすが絹常といえるさまざまな技巧が凝らされています。

まずは、写真2を見てください。水引の乳部分(紐を通す黒い帯状の部分)には十二支が縫いこまれ、芸の細かさを見せてくれています。また、一枚一枚鱗を埋め込むという一枚鱗の技法で、龍を描いています。

写真2 水引幕・龍は一枚うろこの技法がなされている。また、糸よりによる見事なグラデーションが随所に見られる。

これまでは、絹常作品の中での一般的な特徴です。

写真3 水引幕・平清盛。持ち物の細部にまでこだわりが見られる。

では、ここからは絹常の作品の中でも、珍しい特徴を見ていきましょう。

まずは、写真5。これはそれぞれ、左が高欄掛、右が水引幕に縫いこまれた「絹常」の銘です。絹常の作品には、すべてに「絹常」の銘が入ります。その際にその本拠地である加東郡社町古瀬の「古瀬」の地名を取り、キャッチフレーズとして「古瀬請合」、もしくは「コセ請合」の文字も一緒に銘に縫いこみます。

しかし、左の高欄掛は、「播磨の加東郡もしくは、加古郡」という意味なのか、「播加請合」となっています。これもまた、ひじょうに珍しい一面であるといえるでしょう。

写真5 左が高欄掛。右は水引き幕。左の絹常の銘のキャッチフレーズが、従来の「古瀬請合」(右)ではなく、「播加請合」となっている。

そして、絹常の一品一品の出来栄えもさることながら、草谷天神社屋台で目に付くのは、その絶妙の色使いです。

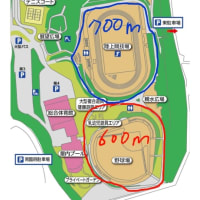

写真6に見られるように、赤地に、水引幕の乳の部分と高欄掛の周囲の部分を黒くしたものが、平布団屋根型太鼓台のオーソドックスなスタイルです。一方、写真6のように、黒い屋根を持つ神輿屋根や、黒い反り布団屋根型太鼓台のオーソドックスなスタイルが、白地に水引幕の乳部や高欄掛の周囲の部分を黒くしたものとなります。

これらは、屋根の色の色調のバランスを考えて練り上げられていったスタイルといえるでしょう。

写真6

赤地の縫い物を基調にした平屋根布団屋根型太鼓台 (三木市 八雲神社 旧・与呂木屋台)

赤地に高欄掛の周囲の部分と水引の乳の部分を黒くしたものが、平屋根屋台のオーソドックススタイルとなる。

写真7

白地の縫い物を記帳にした黒い屋根の神輿屋根型太鼓台

(姫路市臼杵八幡神社 丁屋台)

神輿屋根型や、黒色反り屋根の太鼓台は、白地に水引幕の乳部や高欄掛の周囲の部分を黒いものが、オーソドックスなスタイルとなる。

では、もう一度草谷天神社屋台の全体を見てください(写真8)。草谷天神社屋台は、赤色の平布団屋根型太鼓台にもかかわらず、白地の水引を使っていることから考えると、オーソドックスなスタイルからは外れています。では、オーソドックスなスタイルから外れたこの屋台は、色調のバランスはよくないのでしょうか?そんなことはありません。絶妙です。

その秘密はどこにあるのでしょうか?

それが、多くが黒になるところの高欄掛のふちを白くし、あえて布団締めも白を主体にしたものにすることによって、バランスをとっていることだといえるでしょう。ふんだんに白を盛り込むことで、全体としては、赤と白を基調とした、他では見られない、優しい色調の名屋台が生まれているといえるでしょう。写真8

| |