●屋台の安全運行のために

今回は全国10人くらいの読者中、2,3人が待ちに待った(0人という主張はうけつけません。)であろう、屋台の担ぎ棒・練り棒の端の綱をつける金具である棒端の「かん」についてのお話です。もしかしたら2000年後くらいには民俗学のメインテーマになるかもしれません!?

冗談はさておき、学術的にはどうかは知りませんが、今回のテーマは屋台の安全運行のための基礎知識ということはできます。

●屋台の舵をとるための綱、それを取り付ける金具の輪・かん

屋台の棒の先端には綱がついていて、これを左右に引くことで屋台の進行方向を調整することができます。

しかし、よくみると綱が棒に固定された金具とつながっているわけではありません。

棒に固定された金具⇔金具の輪⇔綱

という構造になっています。この綱と棒に固定された金具をつなぐための輪をかんと呼ぶこともあります。三木ではあまり馴染みのない呼び名でしたが、最近ではこの呼び名が定着しつつあります。今回は

↑金具の先に綱はついています。

↑↓棒に固定された金具についているわけではなくて、間に金属の輪を介しています。

↑↓棒に固定された金具についているわけではなくて、間に金属の輪を介しています。

●横に引いたときに力のかかる方向。

輪をつけるのは、横に引いたときの輪の位置によって、力を上向きにもできることがあるからだと思われます。

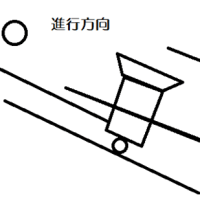

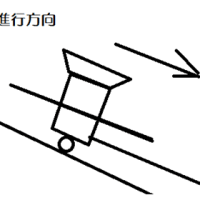

下の図をみてください。

輪を上側にした状態で右に引くと、輪は棒に固定された金具を右斜め上に押すことになります。こうすることで、屋台を向けたい方向に向けると同時に、担ぎ手にも力を貸すことができます(下の図左側)。

逆に下側の場合だと、屋台を右ななめ下に押し出すことになります(下の図右側)。

理想は常に輪を上側にして、舵をとることです。もちろんずっとそれが可能なわけではありませんが、知っておいて、気づいた時に実行するだけで、担ぎ手の負担をずいぶん減らすことにつながります。