編集「前」記

-播州屋台のエルサレム・加古川の熱-

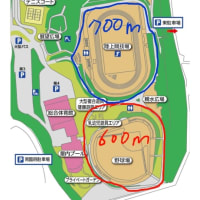

管理人の三木市大宮八幡宮と同じ祭礼日で、なかなか見る機会がない祭が加古川市内の祭です。播州において加古川は、平屋根、反り屋根神輿屋根屋台の境界域となっています。なので、平屋根、神輿屋根、反り屋根が市内に混在した、播州屋台のエルサレムともいえる状況になっています。

今年はいくつかお披露目をしているところもあったので、いくつか見学させてもらいました。非常に熱心に情報収集をし、よりよい屋台をつくり、よりよい祭をしようという思いの一端にふれることができました。また、それに、三木の先輩方が協力していたという話も聞き、ほこらしい気持ちにもなりました。

本記事を書くきっかけをくださったのは、気軽に声をかけてくださった都染屋台のYさんです。この場を借りて感謝申し上げます。

●平屋ね反り屋根折衷型反り屋根、都染屋台

加古川市上之庄神社都染屋台は反り屋根屋台でありながら、繁垂木がなく雲板がある平屋根屋台の特徴を持った屋台です。今年は現代を代表する播州屋台大工の一人である上内工務店の横野師によって、枡組部分の修復がなされました。

一方、高欄部分は古い時代のままで、はっきりしたことはわからないのですが、明治期かなあといっている方もいらっしゃいました。ここも、反り屋根屋台に見られる擬宝珠高欄ではなく、播州の平屋根屋台に見られる跳ね高欄が使われています。

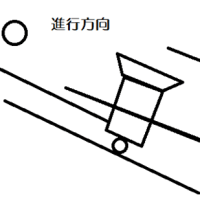

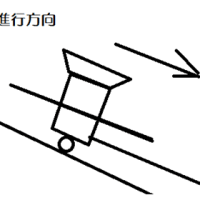

さて、この跳ね高欄、最上部の跳ねがある架木(ほこぎ)を四隅で支える架木受けは、雲を逆さにしたような形のものが十字に交差したものになっています。金具はシンプルなもので、補強用の「ちからがね」がついています。そして特徴的なのは太さです。あくまで、管理人体感ですが、三木の屋台の架木の太さが直径約五センチたらずとするならば、都染屋台のものは、約6.5センチほどありそうでした。全体的に太めの部材で高欄は構成されていました。

●似た高欄の屋台は。。。??

これに似たというかほとんど同じ高欄をもつのが、明石市御厨神社の先代西二見屋台です。この屋台も明治時代の屋台といわれています。

現在は明石市立文化博物館に所蔵しています。民営化前だと無料エリアで自由に見れたのですが、現在は特別展のチケットを買わないと見れない(1000円ほど??)こともあるのでご注意を。

逆雲型の交差した受け、太めの部材、シンプルな金具が共通しています。

さて、都染屋台にた高欄の西二見屋台の全体像は、これもまた、都染屋台と同じく垂木を持たない雲板つきの反り屋根屋台です。

●明治期の雲板つき反り屋根屋台

都染屋台、西二見先代屋台はともに明治時代の雲板つき反り屋根屋台でした。明治期の雲板つき反り屋根屋台の特徴として、逆雲型の交差した受け、太めの部材、シンプルな金具の高欄があげられるのかもしれません。

編集後記、一月間の休載のお詫び

よりによって祭月をまるまる休載してしまいました。心配するほどのことではありませんが、ちとよくない話を聞いて気力があまりわきませんでした😥

といっても休載したところで、お詫びするほど熱心な読者もいないだろうと思っていたのですが、、、、 意外かつ、有り難いことに、更新を楽しみにしてくださる方がいらっしゃるということも耳にしました。楽しみにしてくださったみなさん、なんとはなしに見てくださったみなさん、そして、いつもとかわらずに声をかけてくれたみなさんに感謝申し上げます。