・厚生年金基金の経営フレーム・ワーク資料集

・厚生年金基金規程集

・厚生年金基金の経営フレーム・ワーク

・制度絵図

・退職に際して、年金・一時金該当フロー図

・一時金、それとも年金?

・財政運営規程

・ABC厚生年金基金の組織体制

・ABC厚生年金基金の資産運用委員会規程

・ABC厚生年金基金の業務一覧

・資産運用マネジメント

・基金の資産運用鉄則

・ABC厚生年金基金資産運用基本方針

・戦略アセット・ミックス

・個社別ガイドライン

・運用管理規程

・受託者責任の概要

・四半期資産運用配分状況表

・平成11年度資産運用報告

・厚生年金基金のリスク管理(フロー図)

・厚生年金基金のリスク管理規程

・厚生年金基金のリスク管理規程様式集

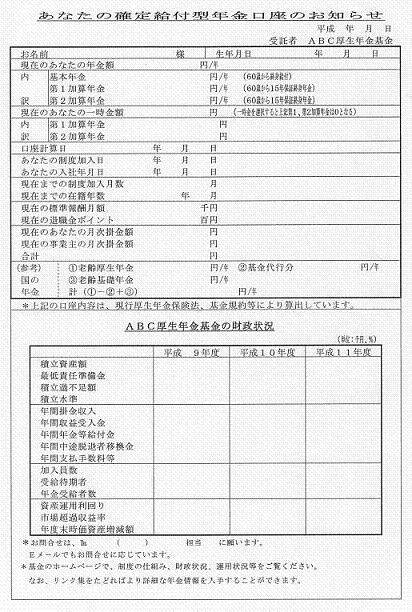

・加入員等への情報開示取扱い基準

・加入員向けPCホ-ム・ペ-ジ環境(A4×100枚)

・福祉施設事業

・ライフプラン事業

厚生年金基金規程集

1.厚生年金基金規約

2.代議員選挙執行規程

3.理事、監事および理事長選挙執行規程

4.代議員会会議規則

5.理事会規程

6.監事監査規程

7.財務および会計規程

8.事務費掛金算定規程

9.給付規程

10.文書取扱規程

11.職員就業規則

12.職員給与規程

13.役職員旅費支給規程

14.職員退職手当規程

15.厚生年金基金規約細則

16.代議員および理事報酬補償規程

17.慶弔見舞金支給規程

18.弔慰金支給規程

19.保養所等利用補助金内規

20.住宅資金斡旋規程

21.保養所等利用補助金規程

22.社内報送付取扱内規

23.長寿祝金支給規程

24.遺児育英資金支給規程

25.教養文化奨励補助金支給規程

26.シニアーズクラブ会則

27.生きがい生活助成金支給規程

28.電子計算機処理データ保護管理規程

29.学識経験監事旅費内規

30.

財 政 運 営 規 程

平成10年3月24日第113回代議員会決定

第1章 総 則

(目 的)

第1条 ABC厚生年金基金(以下、「基金」という。)は、加入員および加入員であった者の年金および一時金の給付を、将来にわたって確実に履行するため、法令等に定めるところによるほか、この規程に沿った財政運営を行い、効率的な基金運営を計ることを目的とする。

(趣 旨)

第2条 この規程は、基金の財政運営に関して、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、厚生年金基金令(昭和41年政令第324号)、厚生年金基金規則(昭和41年厚生省令第34号)、関係通知およびABC厚生年金基金規約(以下、「規約」という。)に定めるもののほか、必要な細目を定めるものとする。

第2章 継続基準による財政運営

(基本方針)

第3条 財政運営にあたっては、基礎率の将来変動を織り込まずに掛金設定することを基本とし、基礎率の将来変動によって発生する過不足については、実際に発生し確定した段階で、速やかに対応することにより不健全にならないよう留意する。

また、加入員および加入員であった者の受給権を保全するため、年金資産の額が最低保全給付を支給するために必要な原資の額を下回らないよう留意する。

(財政方式)

第4条 財政方式として、基本部分は開放基金方式、加算部分は加入年齢方式を用いる。

(基礎率の設定)

第5条 基金の基礎率を設定する際は、次の各号によらなければならない。

(1) 経済的要素に関する計算基礎率は、予定利率を使用し、その利率は年5.5%とする。

予定利率決定に際しては、基金資産運用の基本方針に基づく保有資産の長期期待収益率とリスクとの関係に留意し、母体企業の掛金増加への対応能力を考慮して見直すものとする。また、決定にあたっては、年金数理人、証券アナリストなどの専門家の助言、基金で採用している予定利率の分布統計など利用できる情報をできるかぎり多く参考にするとともに、代議員会において予定利率決定の根拠について十分な説明と情報開示を行うものとする。

(2) 予定死亡率

加入員以外の死亡率は、男子、女子ともに財政運営基準に示されている標準的な死亡率を用いる。

(3) 予定脱退率

原則として過去3年間の実績に基づく年齢別脱退率の平均を用いる。ただし、平均脱退率が低下傾向にあるときはその傾向を勘案する。

(4) 予定昇給率

財政計算の基準日における実績に基づく年齢別加入期間別昇給率の平均を用いる。ただし、賃金水準が上昇傾向にあるときはその傾向を勘案するかについて検討を行う。

(5)新規加入員の見込み

原則として以下の通り取り扱う。

(ア) 加入年齢は、過去3年間の実績に基づいて決定する。

(イ) 加入員数および加入時給与は、基準日の加入員の実態および過去3年間の実績に基づいて決定する。

(資産の配分)

第6条 財政計算における資産配分は、保有資産から別途積立金を控除した額をまず基本部分に充当し、残額を加算部分に充当する。

(別途積立金の処分)

第7条 決算の結果生じた不足金に充当するほかは、原則として年金経理に留保する。

(過去勤務債務の償却)

第8条 過去勤務債務は、元利均等償却(定率法)により20年以内に償却する。

(資産の評価)

第9条 財政運営上の資産の評価は時価による。

(財政検証)

第10条 年度末における不足金が、標準給与総額(3月末数値×12)に20年の確定年金現価率12.279と千分の4.8(5/1000に<準実額プラスアルファ%+100>/130を乗じた率)を乗じた額を上回ったときは、変更計算を行って掛金を見直す。

第3章 非継続基準による財政運営

(最低保全給付を支給するために必要な原資の確保)

第11条 財政再計算の際には、次の財政再計算までの間の最低保全給付を支給するために必要な原資である最低積立基準額を推計し、常にその資産額を確保できるよう留意する。

(財政検証)

第12条 年度末において資産の時価評価額が最低保全給付を支給するために必要な原資(平成13年度までは、当該原資に0.9を乗じた額)、または最低責任準備金の1.05倍を下回ったときには、翌々事業年度4月から7年以内に回復するよう、掛金の引上げを行う。

(選択一時金の停止)

第13条 第12条に定める基準に満たないなど積立て水準が低下している場合は、選択一時金を停止することを検討する。

第4章 指定年金数理人

(指定年金数理人)

第14条 指定年金数理人については、次の各号に掲げる事項に留意して指定を行う。

(1) 中立性、独立性

(2) 年金数理人としての経験

(3) 説明ぶり

(4) 所見の内容

(5) 担当基金数

(財政診断のための情報提供)

第15条 基金は、指定年金数理人が適切な財政診断を実施できるようにするため四半期

業務報告書のほか、必要に応じて母体企業や業界の状況についても情報提供を行う。

(意見書)

第16条 基金は、指定年金数理人が行う継続的な財政診断において、掛金見直しが必要である旨の意見書が提出された場合、速やかに厚生省に提出する。

第5章 財政運営規程の見直しおよび意思決定

(規程の見直し )

第17条 この規程は、財政計算ごとに、基金の状況や社会経済情勢を踏まえて、見直すこととする。

(意思決定)

第18条 財政運営に関して意思決定をする場合には、代議員会において、指定年金数理人や学識経験監事の意見を書面で提示して、議決を経なければならない。

第6章 情報公開

(各種報告書の公開)

第19条 基金は、基金の財政運営に関して厚生大臣に提出する報告書は、加入員および加入員であった者、ならびに事業主からの求めがあった場合には、基金の事務所においてすべて公開する。

(加入員等に対する報告)

第20条 毎年、前事業年度の決算の結果のうち次の各号に掲げる事項については、基金の広報誌等に掲載して加入員等に報告する。

(1) 貸借対照表

(2) 損益計算書

(3) 数理債務、責任準備金、最低積立基準額

(4) 財政再計算結果

(5) 資産運用基本方針

(6) 資産運用状況

附 則

この規程は、平成10年3月24日から施行する。

資産運用委員会規程

平成9年6月19日第108回代議員会報告

(目 的)

第1条 平成8年4月に従来の運用機関毎の運用規制が撤廃され、基金が全体資産配分を行えることになり、本格的な資産運用が始まることになった。

この新資産運用は、各事業主に与える経済的影響が大きくなり、有価証券運用、国際分散投資等のためリスク管理が重要となる。更に、専門性、機動性が高まり運用責任の度合いも高まったので、資産運用委員会を設置して対応する。

(根 拠)

第2条 当該委員会の取扱いについては、当基金の代議員会規程第4条から第10条の規定による。

(委員会の内容)

第3条 代議員会議長(理事長)の指名により、委員を指名する。

第4条 委員の互選により、委員長・副委員長を選出する。

第5条 委員会は代議員会議長(理事長)の許可を得て、参考人(コンサルティング会社等)の出席を求められる。

第6条 委員長は委員会の経過・結果の報告を代議員会に行う。

(委員会の役割)

第7条 委員会は次の各項目について調査・答申等を行う。

1 運用体制の方針策定

2 運用基本方針の策定・答申

3 資産運用配分の調査・答申

4 四半期毎の運用状況調査

5 委託運用機関の選定・罷免に関する立案

6 その他資産運用に関する重要事項の調査。答申

(委員会の構成)

第8条 委員会の構成は次の通りとする。

(委員会の開催)

第9条 委員会は定例開催と随時開催を次の通りとする。

1 定例開催は毎年12月に開催する。

2 随時開催は四半期毎又は必要の都度開催する。

(会 計)

第10条 この委員会の諸経費は基金の業務経理・業務会計で支払う。

(事務局)

第11条 この委員会の事務局は基金の運用担当職員が当たる。

(附 則)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成9年4月1日から適用する。

ABC基金の資産運用マネジメント

ABC厚生年金基金資産運用基本方針

ABC厚生年金基金資産運用基本方針

平成6年2月10日第96回代議員会決定

平成10年3月24日第113回代議員会決定

平成10年9月16日第116回代議員会決定

平成12年6月27日第21回資産運用委員会決定

平成13年1月15日第23回資産運用委員会決定

1.目 的

ABC厚生年金基金(以下、「ABC基金」という。)の資産運用の目的は、将来の年金受給権の確保と加入員ならびに年金受給者等の年金給付水準ならびに福祉向上のために最も合理的かつ効率的な資産運用を図ることであり、許容できるリスクのもとに長期的にみて可能な限りの収益の最大化を目指すことで掛金負担を減らし加入事業所の財務コストを軽減することである。

2.期待収益率

(1) ABC基金の給付形態は確定給付型の加算型であり、業務委託形態ⅠA型で業務委 託している連合型の基金である。

(2) 負債特性分析

ABC基金では、基金の目標達成のため、最善の予測を財政シミュレーションで行い、基金にとって最適な積立金の算出を行うため年金ALMを実施した。 その結果、ABC基金の掛金収入額と年金給付額は今後数年で同額になり超えていくことが見込まれている。

(3) 目標収益率

財政シミュレーションの結果、繰越不足金が発生することのない最低必要実質利回りは年5.30%、各年度で剰余金が発生する財政安定実質利回りは年5.95%となった。

また、年金ALMの結果を考慮してABC基金の単年度の経営要最低実質利回りを次の通り6.20%と設定する。

(4) 期待収益率

ABC基金は平成6年度決算の結果、設立以来始めて総資産と責任準備金が同額となる財政状態になっている。このため、当面は期待収益率6.20%目標で不足金発生を押さえつつ5・3・3・2規制撤廃を受けて剰余金を生み出す方向へ体制を整え、長期期待収益率9.00%を目指す。

(5) 標準偏差

前項の期待収益率を達成するには所要のリスクを負担しなければならないが、年度開始に当たり標準偏差による統計な下落予想額を承知し、資産運用委員会等に周知する。

(6) 運用の考え方

1. 慎重な運用者として年金受給権確保のため分散投資を実行する。

2. 従来運用のローリスク・ローリターン(債券運用)を改め、年金給付額が掛金額と運用収益の合算額を上回らない間は、多少リスクを取り高収益狙いの運用を行う。

3. 平成12年度よりパッシブ運用機関とアクティブ運用機関等を鮮明にする。

3.資産構成の決定

(1) 政策アセット・ミックス

1. ABC基金は次の政策アセット・ミックスで当分の間資産運用を行う。

2. 各運用機関はこの政策アセット・ミックスを基本とした基金全体の資産配分(戦略アセット・ミックス)で複合ベンチマークを上回る収益を目標とする。

3.この政策アセット・ミックスの資産配分・資産クラスは運用執行理事等の報告・提案により資産運用委員会等で協議して見直すものとする。

(2) 戦略アセット・ミックス

イ.ABC基金は、各運用機関等の意見を聴取したうえで資産構成およびその運用方法等につき戦略アセット・ミックスを決定する。

ロ.各運用機関は別に定めるところによる戦略アセット・ミックス(別紙1)にて資産運 用を行う。

ハ.上下許容巾の調整は、都度運用執行理事が諸般の事情勘案のうえ実行する。

ニ.戦略アセット・ミックスの見直しは、運用執行理事等の報告・提案により資産運用委員会で協議して行なう。

ホ.市場対応の機動性はパッシブ運用機関で行なう。

(3) 個社別ガイドライン

イ. 各運用機関は別に定めるところによる個社別のガイドラインにて運用を実行する。

4.運用上の遵守事項

(1) 分散投資に努めること。

(2) 運用機関の担当者の交替はABC基金の了解がなければ行わないこと。

(3) 運用目的が明確なファンドのみを運用対象とすること。

(4) 有価証券の売買回転率は極力抑制すること。

(5) 買占め等の仕手戦には参加しないこと。

(6) 信用取引は行わないこと。

(7) 為替のヘッジは経験豊富な運用機関で機動的に対処し、先物の使用も検討すること。

(8) 金融派生商品の「売りオプション」のみは使わないこと。両建ては検討すること。

5.運用業務に関する報告の内容および方法

(1) 運用機関等報告の内容

イ. ABC基金は6営業日までに月次の資産運用に関する報告書の提出を運用機関に求めるものとする。

ロ. ABC基金は8営業日までに四半期ごとの資産運用に関する報告書の提出を運用機関に求めるものとする。

ハ. 前項のほか、資産運用に関してABC基金から求められた場合には運用機関はその指示にしたがって報告を行う。

ニ. ABC基金は(株)格付投資情報センターに資産運用評価を依頼しているので、各運用機関は月次データを翌月20日頃を目処に直送すること。

(2) 報告会の方法

イ. ABC基金は運用機関と原則として四半期ごとに資産運用に関しABC基金事務所で「報告会」を行い、運用に関する当面の重要事項について協議を行うものとし、協議内容を勘案し運用について指示することがある。

(3) 委員会報告

イ. 運用執行理事等は、資産運用状況について資産運用委員会に報告しなければならない。

ロ. (株)格付投資情報センターは、分析・評価の結果を資産運用委員会に報告しなければならない。

6.資産運用の評価

(1) 財政運営上の資産評価

ABC基金の財政運営上の資産評価は時価による。

(2) 資産運用評価

資産運用評価は定性評価と定量評価をウェイト付けした総合評価で行う。

(3) 定性評価

定性的要素(経営、人材、運用プロセス等)、運用チーム、組織としての適性、ディスクローズ、サービス、運用手数料等の評価を他の運用機関との相対評価で行う。

(4) 定量評価

イ. 株式、債券、転換社債、外国株式および外国債券等の個別資産の運用成績の評価は、時価を基準にして四半期ごと並びに年間の時間加重収益率によって個別資産ごとに市場における収益率であるベンチマークとの比較を行う。

ロ. 各運用機関の資産全体の運用成績の評価は、時価を基準にして四半期ごと並びに年間の時間加重収益率によって個別資産ごとのベンチマークを資産構成比に応じて組み合わせた複合ベンチマークとの比較によって行う。また、ユニバースによる評価、トラッキングエラー・インフォーメーションレシオ等も参考とする。

ハ. ABC基金全体の運用成績は、上記2.の(3)の目標収益率中、基金経営要最低実質利回り6.20%を参考とする。

ニ. ベンチマークは、個別資産ごとに次の指数等を用いる。

ホ. シェア変更等

・定性評価に定量評価をウェイト付けした総合評価により、資産シェアについては5年を原則とし、掛金シェアについては3年を原則として変更する。ただし、次期の運用成績に著しく問題がある場合、または資産保全等の観点から緊急に対策を打つ場合等においては、直ちに変更することもある。

・掛金シェアは原則として資産シェアに対応する。ただし、総合評価が悪化した場合は変更する。

・ 給付専用ファンドは使用しないで、給付シェアにより行う。

7.リスク管理

ABC基金の資産運用に関わるリスク管理は、別に定める厚生年金基金リスク管理規程に基づいて行なう。

8.その他

(1) この基本方針を変更する場合は、ABC基金から運用機関に対して変更する事項を文書で示すことによって行う。

(2) ABC基金および各運用機関は、ABC基金の年金資産に対して同様の受託者責任を負うものであり、運用収益の追及という目標を共有している。資産運用に最適の努力を傾注し、運用成績を高めることの意義は両者共通のものである。

この意味において、信頼感によるパートナーシップに基づく良好な協力関係が両者の所期の目的を達成するために不可欠である。

附 則

この資産運用基本方針は、平成6年4月1日から適用する。

附 則

この資産運用基本方針は、平成10年4月1日から適用する。

附 則

この資産運用基本方針は、平成10年10月1日から適用する。

附 則

この資産運用基本方針は、平成12年7月1日から適用する。

附 則

この資産運用基本方針は、平成13年1月1日から適用する。

厚生年金基金リスク管理規程(案)

平成13年2月 日第128回代議員会決定

(目 的)

第1条 ABC厚生年金基金(以下、「基金」という。)は、設立趣旨である年金給付を長期安定的にしかも確実に達成することを目的にして、リスク管理の最良執行を図るための組織的取組みの一環として、各種リスクに対する意思決定過程の透明性確保の文書化を計ると共に理事等の職責と権限とを明確にする等のため、基金のリスク管理を規定する。

(当該規程の位置付け)

第2条 当該規程は、平成9年前後に発生した本邦金融機関の不祥事に際して基金の原資産保全が危惧された事態に学習し、経済のグローバル化の進展と国際会計基準の本邦導入等に伴なうボラティリティ増進の経済環境を見据えてリスク管理が要請される事態を受け企画した。 このため、現段階での厚生年金基金のリスク管理の第一歩として、理想には程遠いが平易な形で定性的にリスクに対処することとし、受託者責任の観点から基金関係者にリスクに対する<注意喚起>を行なうことを主眼としている。 よって、専門的、金融工学的な定量管理等は後日の課題とし、切磋琢磨な試行錯誤の積み重ねによりおいおい改良されていく類いの規程と位置付ける。

(厚生年金基金のリスク)

第3条 基金は、設立趣旨である年金給付を確保するため、①加入員等のデータ管理、②年金等の確実な給付実行、③福祉・広報の展開、④原資産保全、⑤資産運用等の事業を行うが、これらに関わる様々なリスクに常時晒されていることを認識しつつ、基金の基盤を揺るがす「年金給付不能リスク」に対処する必要がある。

2 年金給付不能リスクのひとつ、「原資不足リスク」には、掛金不足リスク、負債変動リスク、資産・負債ミスマッチリスク、資産運用リスク等々が考えられる。

3 年金給付不能リスクのいまひとつ、「給付不可リスク」には、信用リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク、リーガルリスク、コンプライアンスリスク、カストディアンリスク等々が考えられる。

(リスク管理の考え方)

第4条 基金は、厚生年金保険法、基金規約、厚生年金基金連合会の『受託者責任ハンドブック(理事編)』等に準拠しつつ、忠実義務達成のため基金にとり好ましからざる事態を好ましい方向へ「制御」し、注意義務達成のため制御し得ない事態の発生を「監視」し続け、これらが実際に発生した場合には適切な対策が打てる体制を構築しておき、被害を回避または最小限にして、株主や加入員等の負託に応えなければならない。

(リスクに対する理事等の職責・権限)

第5条 理事長は、設立趣旨達成のため基金のリスクに全面的に対処し基金を統治する。

2 常務理事は、資産運用リスクの管理のほかに、財政上のリスク、並びに業務執行上のリスク等を管理する。

3 運用執行理事は、資産運用の基本である「分散投資」義務を達成しつつ、資産運用リスクを専務する。

4 運用執行理事は、受託者責任の忠実義務・注意義務達成のために、「熱意を有するもの」(年発第4187号・平成10年10月14日・厚生省年金局長)として、法制、財政、行政、会計等の動向を掌握し、金融理論・金融工学等の研究・研鑚に励み、研修会・研究会等へ積極的に参加し、インターネット・読書等々を通じて自ら情報収集に務めると共に、コンサルタント等の他の人から適切な助言を求め、リスク管理ツールを駆使する等して、最新の情報を理事長等へ報告する義務を負っている。

5 事務長は、職員を督励し最良執行義務に基づき業務運営を行い、リスク管理に関する基礎的データを運用執行理事等に報告する。

(基金の情報収集)

第6条 基金は、受託者責任をまっとうするために、行政・厚生年金基金連合会・各種協議会・数理人・監査人・内外金融機関・コンサルタント・他の厚生年金基金・母体企業等から情報収集を図ると共に、厚生年金基金連合会発行の「企業年金」、格付投資情報センター発行の「年金情報」、日本経済新聞社発行の「日経金融新聞」等を購読し、インターネット・Eメール等を駆使する等して、情報収集を常に、そして終わることなく努めなければならない。

(資産運用リスク以外のリスク監視)

第7条 常務理事は、資産運用リスク以外のリスク監視のため簡便な「厚生年金基金リスク監視表」(様式第1号)を作成し、四半期毎に理事長に報告しなければならない。

2 常務理事は、各項目についてコメントを付し、裏付け資料を添付して報告する。

3 帳票中の評価は、良好(〇)、疑問(△)、不可(×)の3区分で行なう。

(資産運用リスクのリスク監視)

第8条 運用執行理事は、資産運用リスクのリスク監視のため簡便な「厚生年金基金リスク監視表」(様式第2号)を作成し、四半期毎に理事長等に報告しなければならない。

2 運用執行理事は、各項目についてコメントを付し、裏付け資料を添付して報告する。

3 帳票中の評価は、良好(〇)、疑問(△)、不可(×)の3区分で行なう。

(資産運用リスク管理の方法)

第9条 基金の資産運用における資産配分については、「分散投資」義務を第一義とし、市場予測のタイミング狙いや一局集中投資とか政策運用等の行動は受託者責任上、慎重さに欠けるところとなり注意義務・忠実義務に反し「任務懈怠理事」とされ損害賠償責任を求められる恐れもあるので厳に慎まなければならない。このため、常務理事は基金の資産運用や受給権保護等に関する受託者責任について抵触の恐れがある場合や理事等の就任に際して、母体企業、理事長、資産運用委員会、代議員会等々に常に啓蒙し続けるのとは別に、理事等の賠償責任保険付保を必要とすることがないように理事等の職責に齟齬が生じないようにするため意見具申を文書(様式第3号)で行い受託者責任の認識を高める義務がある。

2 基金は、受託者責任を全うするため資産運用に関するリスク管理を、リスク管理フォーラムの「リスク管理ガイドライン」等に準拠しつつ、金融市場環境等の制御不能リスクに注意義務に則って前条により監視すると共に、制御可能リスクについては忠実義務に則って管理し、資産運用の効率化と原資産保全の万全を期すこととする。

3 制御可能な資産運用リスクは、当面、次の項目について基金が管理する。

イ.政策アセット・ミックスレベル(リセット)

ロ.戦略アセット・ミックスレベル(リバランス)

ハ.総合評価(委託先運用機関等の採用・解約・シェア変更等)

ニ.金融派生商品等の事前審査

4 これとは別に、各四半期ごとに資産運用委員会に基金委託業者㈱格付投資情報センターを出席させ、当該四半期の資産運用に関する分析・評価の結果について第三者の意見具申を行なわせ、資産運用リスク管理の万全を期すこととする。

(資産運用リスク管理表)

第10条 前条第3項①並びに②の目的達成のために、政策アセット・ミックス(原資産保全上の処置)レベルと戦略アセット・ミックス(資産配分許容巾内への調整)レベルのリスク管理のために汎用性と実効性を希求して作成した「資産運用リスク管理表」(様式第4号)を使用する。

(事務的判断)

第11条 前条の「資産運用リスク管理表」は、年度内リスク管理の一環として、リセット並びにリバランスが必要か否かを事務的に判断するために使用する。

2 この帳票は、基金事務局作成の「月次・四半期資産配分状況表」並びに「月次ベンチマーク指標推移」等に異常値が発生した際に運用執行理事が作成し、理事長、常務理事並びに資産運用委員会等に報告し、併せて、評価が不可(×)となった場合には運用執行理事は変更案を提案しなければならない。

3 帳票中の「時価下落率」は、各資産クラスの過去10年の標準偏差下振れリスク値で代 替する。

4 帳票中の市場指標制限巾は、各資産クラスの期初市場指標に標準偏差を乗じて「下値制限」と「上値制限」について算出を行なう。

5 帳票中の市場指標制限巾の「上値制限」を超えた場合、 市場下落局面という認識で運用執行理事が資産運用委員会等に注意喚起の報告を行なう。

6 帳票中の時価並びに市場指標は、期初数値を基準にして作成する。

7 帳票中の「戦略AM」・「許容巾」は、当該帳票作成時の戦略アセット・ミックスの諸数値を使用する。

8 帳票中の評価は、良好(〇)、疑問(△)、不可(×)の3区分で行なう。

9 この帳票は、汎用性を主として作成しているので、 専門的な金融技術・手法に関する部分は個別の事案で運用執行理事が検討する。

(資産運用総合評価取扱い基準)

第12条 第9条第3項③の目的達成のために、平成10年5月22日付資産運用委員会決定の「資産運用総合評価取扱い基準」をこの規程に取り込むこととする。

(資産運用総合評価表)

第13条 「ABC厚生年金基金資産運用基本方針」(以下、「基本方針」という。)の6.(2)資産運用評価における「総合評価」の客観性、透明性確保のため、以下の通り定め実施する。

2 基本方針における6項目について、各項目ごとに1(悪い)点から5(良い) 点の常識的な評価を行い、各項目ごとのウェイトを乗じた指数を求め、その累計値を5で除した数値を総合評価(期待達成率)とする。

3 運用執行理事が各項目ごとに入手出来る限りの情報を勘案し、運用機関の業態内で評価期間中の相対評価を行い評価点を付与し作成、最終的に資産運用委員会の同意を得る。

4 総合評価が60.0%以上(総合評価格付けA)を委託適格とし、60.0%に達しない場合は委託不適格とする。60.0%から40.0%の場合(総合評価格付けB)は資産シェア等の変更見直しを行う。更に、40.0%以下の場合(総合評価格付けC)は資産運用委員会に報告し解約等を検討する。

5 新規に運用機関を採用・委託する場合、総合評価を事前に行い、60.0%以上が見込まれることを確認する。

6 この総合評価を実施する場合は、運用執行理事が「資産運用総合評価表」(様式第5号)を作成し、理事長等に報告する。

(金融商品等事前審査)

第14条 基金一般において特化運用の進展と共に資産運用が高度化してきているのと新たな金融派生商品等の採用が始まってきたが、これら新商品等はリスクが内部に人知れず秘匿されているのが一般であるので、受託者責任の忠実・注意義務の観点から新規の運用機関並びに運用商品等を採用するに際しては十全な事前精査(デューディリジェンス)を行なわなければならない。

2 第9条第3項④の目的達成のために、前項の金融商品等を基金の資産運用に採用するに際しては、運用執行理事は「金融商品等事前精査表」(様式第6号)を当該運用機関に聴取し、「金融商品等選択審査表」(様式第7号)を作成し、その結果を「資産運用総合評価表」(様式第5号)で評価したうえで資産運用委員会に報告し、委員会等の協議を得るものとする。

(リスク管理に関する情報開示)

第15条 理事長等は、事業主に対し、定期的に、又はその求めに応じて、リスク管理に関する情報を提供しなければならない。

2 常務理事は、代議員会に対し、リスク管理に関する情報を、正確に、かつ、わかりやすく報告しなければならない。

3 常務理事は、加入員等に対し、基金のホ-ム・ペ-ジ等を使ってリスク管理に関する情報を、的確に、かつ、わかりやすく提供しなければならない。

4 運用執行理事は、資産運用委員会に対し、社内イントラを使って月次の資産運用状況等を報告しなければならない。

5 情報開示は、受託者責任執行の観点からコンプライアンス的に行なうのではなく、むしろ情報発信という基金のポリシーから行なわれることが望ましい。

附 則

この厚生年金基金リスク管理規程は、平成13年1月1日から適用する。

加入員等への情報開示取扱い基準

平成10年10月1日

ABC厚生年金基金

1.開示の基準

当面、厚生年金基金連合会:受託者責任研究会の「開示すべき事項」を開示し、「開示が望ましい事項」は順次取り扱う。

2.開示すべき事項

ア ABC基金制度の内容

イ 資産運用状況

ウ 財政状況

エ 各個人に対する年金受給額

オ 理事会・代議員会の会議録

3.事例

ア ABC基金制度の内容

1.規約 2.概要

イ 資産運用状況

1政策アセット・ミックス 2基金全体の資産構成・運用収益率 3資産毎の運用収益率・ヘンチマークの収益率 4複合ヘンチマークの収益率 5資産運用関係規程

ウ 財政状況

1各会計の貸借・損益計算書 2各財政指標 3監査報告 4数理人財政診断

エ 各個人に対する年金受給額

1年金相談計算書フォーム(55歳以上希望者には電話等で受付けて個別に配布)2加入員台帳フォーム(55歳未満希望者には電話等で受付けて個別に配布)3年金・一時金請求書フォーム 4制度の仕組み図 5給付図 6年金受給者訃報 7遺児育英資金受給者リスト 8年金ライフプランセミナー予定

オ 理事会・代議員会の会議録

1代議員会の会議録

4.情報開示のツール

ア ABC基金広報誌「めんばぁ」

イ ABC社内パソコン「掲示板」

5.担当者

ア ABC基金制度の内容……常務理事

イ 資産運用状況………………事務長

ウ 財政状況……………………………常務理事

エ 各個人に対する年金受給額………M職員

オ 理事会・代議員会の会議録………A木職員

6.情報開示承認

開示内容については、常務理事の承認を必要とする。

7.開始時期

平成10年10月1日

基金の福祉施設事業

平成12年4月

ABC厚生年金基金

【加入員向け】

1. 弔慰金制度(S.52年度開始)

加入員(3年以上加入)死亡のとき、ご遺族に1万円支給。

2. ライフプラン事業(S.61年度開始)

加入員が55歳到達時に、老後の生活設計をお考え頂く機会を提供します。

3. 遺児育英資金制度(S.62年度開始)

加入員死亡のとき、その子の義務教育期間中、月額5千円支給。

4. ホ-ム・ペ-ジの開設(H.11年度開始)

年金制度・基金制度の仕組み・資産運用等の情報を提供。

【年金受給者向け】

1. 年金受給者「住所録」の有料配布(S.54年度開始)

全受給者(失権者も掲載)の住所録を発行。

2.手作り広報誌「めんばぁ」の配布(S.55年度開始)

ABC基金の事業展開を広報。

3.弔慰金制度(S.61年度開始)

死亡届受理時に、ご遺族に1万円支給。

4. 長寿祝金制度(S.61年度開始)

年金受給者の古稀を祝って、誕生月に5千円を支給。

5. 斡旋窓口(S.61年度開始)

退職後も会社とのつながりを作るため「日産車」「引越し」「保険」等斡旋。

6. シニアーズクラブの運営(S.62年度開始)

年1回「集い」を開催し、受給者同士の交流の場を提供。

7.レター「お元気ですか?」の配布(H.9年度開始)

誕生月の現況届提出のご案内に同封、受給者と事務局の交流の一環。

ラ イ フ プ ラ ン 事 業

平成12年4月1日

ABC厚生年金基金

ABC基金では、加入員の皆さんが定年を迎えられ年金を請求されるときのお手伝いを、下記の通り行っております。

記

1. 厚生年金受給資格の確認(加入員が55歳になったとき)

加入員各個人の厚生年金の加入期間等を社会保険庁に問い合わせ、厚生年金受給資格を確認します。

2. 年金相談計算書の作成

社会保険庁より入手した個人データをABC基金のコンピューターに入力し、厚生年金と基金の60歳到達時点の年金見込額を計算します。

3. ライフプランのご案内(55歳+3ケ月後)

ご夫婦等で、老後の生活設計をお考え頂くため、下記資料をお送りします。

1年金相談計算書

2ライフプラン参考資料

4.年金請求ご案内(60歳誕生月の前月)

厚生年金と基金の年金請求のご案内をします。

5. 定年退職者説明会(60歳誕生月の原則最終日)

㈱ABCの場合、本社で、人事・健保・基金が雇用保険・健康保険・年金等の事務手続を説明。関係会社の場合、各総務が対応します。

6. 年金受給開始

偶数月15日に年金が振り込まれ、「イーナ・ローゴ」な年金生活が始まります。

(以下一部省略)

いらっしゃいませ! 以下のキ-ワ-ドをコピペして、右サイドの「このブログ内で」検索をお楽しみください。→ DB DC 年金カウンセリング 若い人 年金カウンセラ- 日本版401k 勝手格付け 確定給付 運用 確定拠出 年金履歴書 もらい損ね年金 基金広報誌 年金図表 401k調査旅行 アセット・ミックス 年金証書 イリノイ大学ブリーフ 年金の行方 組織 受託者責任 厚生年金基金アーカイブ 分散投資 フリ-ランス 代行返上 基金解散 企業年金連合会 業務分掌表 主婦 事例 iDeCo 年金eBook ポ-トフォリオ 加入員台帳 年金手帳 利差益 年金支給開始 年金のキホン 年金の加入記録 年金の仕組み 年金の請求 年金生活 ROE投資 老後 自分年金 年金加入歴 事例で学ぶ アメリカ年金 年金加入期間 加給年金 素材抜粋 読書 国民年金 厚生年金 厚生年金基金 GPIF PDF

もらい損ね企業年金 惚けた遊び …… 外に、あなたの年金フレーズ、キィワ-ド、疑問点を検索してみてください。必ず、お役に立ちます! ご訪問、ありがとうございます。先ずはお楽しみください。

いらっしゃいませ! 以下のキ-ワ-ドをコピペして、右サイドの「このブログ内で」検索をお楽しみください。→ DB DC 年金カウンセリング 若い人 年金カウンセラ- 日本版401k 勝手格付け 確定給付 運用 確定拠出 年金履歴書 もらい損ね年金 基金広報誌 年金図表 401k調査旅行 アセット・ミックス 年金証書 イリノイ大学ブリーフ 年金の行方 組織 受託者責任 厚生年金基金アーカイブ 分散投資 フリ-ランス 代行返上 基金解散 企業年金連合会 業務分掌表 主婦 事例 iDeCo 年金eBook ポ-トフォリオ 加入員台帳 年金手帳 利差益 年金支給開始 年金のキホン 年金の加入記録 年金の仕組み 年金の請求 年金生活 ROE投資 老後 自分年金 年金加入歴 事例で学ぶ アメリカ年金 年金加入期間 加給年金 素材抜粋 読書 国民年金 厚生年金 厚生年金基金 GPIF PDF

もらい損ね企業年金 惚けた遊び …… 外に、あなたの年金フレーズ、キィワ-ド、疑問点を検索してみてください。必ず、お役に立ちます! ご訪問、ありがとうございます。先ずはお楽しみください。

みんなの年金・基本のキ・10問です! →

みんなの年金・基本のキ・10問です! →