7.代行の分離?

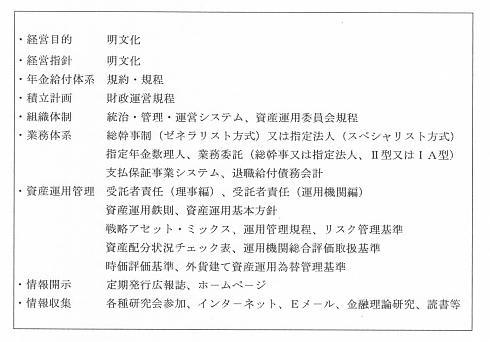

基金事務所の現場で長い間に渡って実務に携わりつつ何百回、何千回となく目に触れてきて、人様に基金制度を説明するときにも使用してきました<基金制度の仕組み図>があります。

この図は、筆者にとって基金のことを考えるときには常に大前提としてイメージされ、潜在意識までに叩き込まれている基金制度の仕組み(基金=代行)です。

ところで、これを、下のように分離したら何が起こるのでしょう。

まず始めに、これはちょっとしたショックを基金関係者に与えやしないでしょうか。

えっ! こんなのありなのか、ありえるのか? 冗談言っているのか、単なる思い付き、機知かい? 無意味なことをするもんだ。それにしても180度の転換とは言わず90度、程度の転換ではあるが……、代行部分は何となるのでしょう。免除料率は何と呼ぶのでしょう。これで社会保険ではなくなるのです。これなら、懸案の代行ゆえの行政介入はなくなるのでしょうか? 民活度の向上を図り易いですかも知れません。財政の基盤は確保できるでありましょう。積立不足の改善も、し易すいかも知れません事前積立は維持されますか。これで本来の確定給付制度ということです。<事後監視型行政>向きのフレーム・ワークではないのか。これで凍結も解除できるかも知れません。<死に体>からの起死回生策になりえるでしょうか。民営化の達成が行えるかも知れません。これで代行の金縛りから脱却出来るのかも知れません。

こういう制度は何と言うのでしょう。ちなみに、現代マーケティング論ではネーミングの重要さはトップマターであります。これは、という名付けをしたいものです。まさか<分離>でもあるまい? <ぶんり>?

私たちは私たちの行為の理由を知らないということと、私たちの意志決定の結果

は予想するところとしばしばきわめて異なっているということが、合理主義の時代

の慢心にたいする諷刺─かれの最初の狙い─の二つの基礎であった。

私がマンディビルのために主張したいと思うのは、かの機智の戯れ(jeu d'espr

‐it)に導かれてかれが辿りついた思索は、進化と秩序の自生的形成という双生児的

観念についての近代思想上の決定的な突破口を開いたということである。

F.A.ハイエク「医学博士バーナード・マンデヴィル」

この段階では、エリートやゼネラリストの手法のように<決める>ことをしないで<決めない>ことが肝要、漂わせるのが筆者の手法。マンディビルの言う「進化と秩序の自生的形成」でも待ちましょうということになります。

各省庁(日本の)は一世紀以上にわたり、官僚の裁量権を拡大し、政治家の指図

を阻む手法を発達させてきたのである。

カレル・ヴァン・ウォルフレン

「「グローバル・スタンダード」と訣別せよ」

8.基金の現場から見回すと

最近基金事務所から世間を見回すと、筆者は代行制度については、政治も官僚も民間も学習効果の出るだけの期間の経過を経験してきたのですから、ドロ合戦のマイナス効果を滅却して互いの批判・非難を越えて、この辺で大同団結してプラス指向で建設的に事に当たることをしなければ、後代の笑いものにされてしまうでありましょうと、危惧するようになってきました。<後代負担>どころか<後代の笑いもの>だと。

ロッキィーズ物語

・三回戦ボーイズ

―今年も又、三回戦止まりだったねェ。

―みんな、頑張ったけどなぁ。結局、打てない、点が取れないってことですか。

―10年位、こうなんだろう?

―そおっ、ロッキィーズは毎年そこそこのチーム力は有るんだけど、突破できな

い壁が有るんだねぇ。ここが限界なのかも。

―この練習量、このスタッフ、このお母さん達ではここまでなのかも知れない

ねぇ。

―土曜日3時間だけの練習ではどうにもならないかも……。朝練、やり

ますか?

―誰が? 皆、勤めがあるし、部としてはこれ以上、コーチにお願い出来ないよ。

昼のお結びだけなんだからねぇ。それに、押し付けではどうだろう!

―<少年野球を強くする魔法>なんての、ないんですか、Oコーチ?

―子供たちを逞しくすればいいんですよ。

―どうやって?

―ヘニヤヘニャ家庭が多いからねぇ。子供に大甘だから。

―「ライオンの子育て」、なんて、今時ないよ。突っ放なすってことを知り

ませんから。

―6年生が少ないせいかも知れないねぇ。

辺りはとっぷり日が落ちて、公園の芝生も露に濡れてきた。コーチ達のビール片

手の繰り言みたいな反省会は尽きることもなく続けられた。

「凍結時代」に入った基金制度は、30年余にわたる基金制度の経験によって蓄積されました、さらに蓄積されつつある基金経営と資産運用インフラ・ノウハウ、受給権保護、受託者責任の理念等々を踏まえて、グローバルな視点から日本の社会・経済状況を見据えて新たな経済・社会インフラの時価会計、退職給付債務、確定拠出型年金等へのプラス思考のチャレンジを果敢・大胆に行ないつつ、<代行制度>そのものについて改革していく必要があるのでしょう。「凍結時代」に入り、いよいよ本番を迎えたということでしょう。

幸い基金の世界には、このように考える人が多く、或る基金の常務理事が書いた単独連合厚生年金基金協議会の冊子「たん・れん」(99.11)の<羅針盤>匿名記事の文脈こそ基金を代表するようなオーソドックスな考え方でしょう。

「代行部分の取り扱いについて」

1.国際化の進展

2.問題に正面から対峙するほかない。

3.代行返上問題は資産運用難と規制が真因である。

景気動向に左右された短期的な視点での議論や、省庁間の権限争い、政治家の株

価対策を優先した確定拠出型年金の導入議論、マスコミの不正確かつセンセーショ

ナルな報道等は願い下げにしてもらいたい。今後は加入員、受給者の立場に立って

問題を根本的に掘り下げる総合的かつ長期的な観点からの議論が是非必要である。

「たん・れん」(99.11)の<羅針盤>匿名記事

(4)<人様のお金>

イ.誰にも属さない資金?

確定給付型年金である機関投資家(日本の厚生年金基金も同様)の積立金は、非帰属な特定の持ち主がいない資金ですと、C.エリスは『敗者のゲーム』で述べています。

適切な運用基本方針の確立とその適用という目標を追及する上で、年金基金や財

団のようなほとんどの機関投資家のファンドは、特定の持ち主がいない資金──す

なわち誰にも属さない資金──であるということを認識しておかなければならない。

「これは自分の金だ。このように運用してほしい。さもなくば解約だ」と言えるよ

うな個人は存在しない。つまり、直接の利害関係を有する特定の当事者がいないの

だ。

C.エリス『敗者のゲーム』―なぜ資産運用に勝てないのか

これが、一般的に不特定多数と言われる人々の資産を機関投資家として運用する<顔が見えない確定給付型年金>と個人口座に確保される<顔のみえる確定拠出型年金>の最大の相違点です。日本の確定給付型年金(厚生年金基金)の現場では、ここまでの認識、誰の金という意識も一般的になっていないようですが、そうかと言ってエリス氏のように「特定の当事者がいません」と断定出来る訳でもなく、曖昧模糊としたところがあるのが現実・事実です。この金を官僚は代行絡みで社会保障資産ですと言うし、中には、基金に関係し始めました企業ゼネラリストが功労報償的退職金の引当金感覚で会社の所有物ですと発言する者や、信託契約・保険契約をたてに法的な帰属を主張する誤解もはなはだしい運用機関もあります。このような立場の相違によりバラバラな見解がまかり通るのも、統一的な年金法なり金融サービス法が確立されていないがための過渡的な現象でしょうと考えるのが妥当なところでありましょう。

とは言え、次のような事例を読者はどのように読まれるでありましょうか。

免除保険料の半分は従業員負担(給与明細表の基金掛金はこの金額)なので、利

差益の一部は従業員の権利に見える。しかし、確定給付型の年金制度は、事業主が

給付の最終責任を負うので、事業主が従業員分の利差益を受け取っても違法ではな

い。

河村健吉『企業年金危機』

この利差益を厚生年金保険法に即してとはいえ、基金は過去にすっかり受け取って(会館にしたり、掛金抑制に使ったりして)おいて、アド・ホックに給付の最終責任を放棄しようとしているのが代行返上論者ということになりましょうか。

また、河村さんのようにスッパリ断定したままでいいものでしょうか。何も疑問はないのでしょうか。釈迦や仏さんに向かっても言い切れるのでしょうか。強弁してそれがビジネスですと言うのであれば、とんでもないビジネスです。そういうビジネスの命運は知れているでしょうに。

いまさら多言は要しまい。大蔵省と金融界の日本独特の関係──そこでは「護送

船団方式」のもとで、日本の銀行や証券会社、生保などの機関投資家などが、大蔵

省から常に暗黙の行政指導を受けていたが、80年代の後半には、アメリカの長期

国債の入札が近づくたびに大蔵省の担当者から電話が入ったという。用向きは、ア

メリカ国債への応募や購入の意向に関するヒアリングである。しかし、ついでに必

ず他社のアメリカ国債購入状況について説明がある。こうなると機関投資家として

も黙過できない。当局の意を迎えるべく行動せざるを得なかった、と密かに洩らす

ジャパン・マネーの担当幹部は多かった。

吉川元忠『マネー敗戦』

おっしゃるように従業員の権利も少しはあるのではないでしょうか。代行分の掛金の半分は加入員負担なのですから。それでも、年金信託契約は大蔵省のお墨付きですとでも言うのでしょうか。それとも、法律に間違いはないですとでもいうのでしょうか。それとも、そのようなことには関知しないという処世術なのでしょうか。それが信託営業ですとでも言うのでしょうか。大蔵省の護送船団方式を楯に信託・生保の寡占体制を敷いて金銭的収奪を繰返してきた従来の信託経営を証明しているようなものではないのでしょうか。

本来、日本に<信託>という観念を根付かせるべきフロント・ランナーとしての信託銀行が自らそれにもとるようなことをしてしまったということではないのでしょうか。受託者責任や受給権保護の観念は少しも育成されていないことになりはしないでしょうか。制度が作られて30年余も経過していて、貴重な経験の蓄積はないがしろにされたままでいまだ低次元の認識のままですと言われて抗弁出来るのでしょうか。自分たちの高賃金のため収奪をくり返してきておいて社会的負託に応えてこなかったそのような経営感覚ですから、最近の日本の金融不始末が発生したのではなかったのでしょうか。本邦金融機関が立ち行かなくなった真因はそこにこそあるのではないでしょぅか。

ある事態に遭遇した際には、このように質問してみるとよいです。「すべての受託者、

母体企業、確定給付型年金加入員が剰余金の所有権は誰のものかについて合意している

のですか? 」 もし答えが『否』であれば、年金契約は不明確ですといえる。

K.P.アンバクシア・D.ドン エズラ

『エクセレントな年金経営の条件』

さらに、「事業主が給付の最終責任を負う」というなら、代行返上論者の口上に対して何か発言があっても良さそうですが、それが聞こえて来ないのは利益供与でも図ったつもりでいるのでしょうか。それとも、恫喝的に官からの収奪を可能にする仕掛けを提供するから黙って受け取っておけ! とでも言うのでしょうか。ともかく、現実には「事業主が給付の最終責任を負う」という事態とは逆に、代行返上や廃止が騒がしいのをどう聞かれているのでしょうか。

日本の年金基金資産は、この意味では虎の威を借りた業者により掠め取られ、限定列挙方式の行政により「死に体」にされ、企業の政治権力の介入によりスポイルされて、資産の積立不足もさることながら加入員等の年金受給権など風前の灯になっています。30年余もの長い期間にわたって、このような外部勢力の再々の介入により基金の資産はズタズタにされてしまいました面もありますが、反面そのような経験を踏まえて逞しくなった面(資産運用規制撤廃の獲得、資産運用基本方針の制定、受託者責任概念の導入等々)もあるのが現実であり事実です。さらに、そのような厳しい現実の打擲を受けつつ日本経済の土壌改善を果たしつつあること、つまり、使い捨ての従業員への縁切りとしてしか考えられていなかった退職一時金制度に対して厚生年金基金を通じて<終身給付年金の理念>を普及させた点が最大の貢献でしょう。

今は逆に、規制緩和、金融ビッグ・バン、国際会計等の追い風が基金に吹き始めているのでしょう。いよいよ、真正面から基金問題を考える土俵が整ったということでありましょう。この国では、長いこと倫理や仏心や商いの道など口に出来ないほど、人心が汚染されてきましたのが現実でしたが、ようよう土壌改良が始まり出したというところでしょう。

大学と卒業後の研修時代を通じて、一言でも「倫理」という言葉を耳にしたこと

はなかった。70年代後半のビッグビジネスが中心だった時期には、道徳は問題に

されなかった。自由で、過激で、人間的な60年代は去り、社会は実利主義に方向

転換していた。

私はウィルキスに対して「内部情報に基づく売買取引は間違っている」と答える

べきであった。しかし、そう答えるかわりに、こうすれば私も余分な金を稼げるん

だと考えた。

D.レビン/W.ホファー『インサイドアウト』

―ウォール街証券マンの栄光と転落

要するに、<確定給付型年金>の積立金は、誰にも属さない資金ではなく、単に顔が見えがたい不特定多数の集合資産であり、それは、明らかに例え代行制度があってもハルブレヒト氏の言を待つまでもなく、加入員・年金受給者、それに受給待期者に帰属する資産であります。

もし年金基金が従業員に帰属しないのなら誰に帰属しているのであろう?

P.ハルブレヒト『年金基金とその経済的な権力』1960

企業は、掛金を拠出しました段階で所有権の移転が発生するし、厚生省行政は免除料率を提供した段階で同様なことが発生しているのです。法的な帰属を契約上主張する信託銀行や生命保険会社等は委託されました本質(trustee や fiduciary)を理解し負託された信認の社会的使命を達成しなければならないでしょう。大蔵省の耳打ちにあって資産配分をコントロールしたような信託・生保、さらに、それを金融行政としていました大蔵官僚の姿勢には<人様のお金>を<自分たちの金>としてしまう構造的横領が蔓延っていたということでありましょう。

そのような理解・認識がないまま従来方式を引きずるようであれば、基金サイドに勃興しているもの(お任せ運用から戦略アセット・ミックス運用へ展開)によつて自然淘汰されるのは必然でしょう。そのような商品特性は、年金資産運用に不適合なだけです。未だに、エンド・ユーザーにカストマイズドしない商品の生き残る道があるとでも考えているのでしょうか。

個人勘定で形成される確定拠出型年金が顔の見える年金ですとすれば、顔の見えないと言われる確定給付型年金は、資産の帰属もさることながら、加入員にとって自分の年金の現在価値が明らかでないですという面もあります。この点については、30年余の技術インフラの蓄積により、現在では「加入員台帳」(加入記録のヒストリーと現時点の年金額等を一表にしたものー各基金は全加入員のそれの作成を義務付けられている。基金の最も基本のデータ)の随時提供も低コストで容易に出来るようになってきています。(源泉徴収票のように。ぺーパー以外にも、Eメール等での提供も可能)後は、trustee や fiduciary の観念がどれだけ基金に醸成されているかによる段階にきていると考えられます。

ちなみに、ABC基金では、平成11年度に試験的に希望者に配布を始めています。これを、定期的に、例えば毎年4月に全加入員に配布することを継続すれば、幾分かは顔の見える確定給付型年金となるでありましょう。

この場合とは少々性格が異なりますが、或るコンサルタントは、会社へのインセンティブを高めるために個々人の給料支給明細書に会社負担経費の明細を併記することを提案しています。

当時日本の金融機関が存在感を誇示し、世界から恐れられたのは、金融技術の水

準の高さや経営者の資質の優位からではない。国内からあふれ出た豊富な資金量に

よるものである。いわば、質ではなく、量であった。その量の優位が、不良債権の

処理と円安で見る見る縮んでしまった。

西村吉正『金融行政の敗因』

従来の日本のインフラは何も「顔のみえない厚生年金基金」に限ったことではないですが、

客観的論理展開がなく、合理性に欠け、曖昧なところが多く、逆に負託を押しつけることが当たり前になっていました。お上意識、官の知らしめずの世界で足りていたのがここにきて綻びはじめ、ディスクローズを求められてきているのは多くの人が承知の事実です。

とは言いつつも、確定給付型年金が、例え「加入員台帳」等が配布されるようになって個々人が自分の年金額を把握できるようになったとしても、機関として資産運用を行い年金支給を行う仕組みが無くならない限り、確定拠出型年金との資金性格は明確に異なるでありましょう。要するに、確定給付型年金の資金は政府・企業の手を離れました<人様のお金>であり、確定拠出型年金の資金は個々人の<自分たちの金>なのです。いずれも、政府・企業というスポンサーの手を離れた資金ということです。

つまり、過去は問わないにしても、<確定給付型年金>の積立金は、加入員・年金受給者、それに受給待期者に帰属する資産であるという基本認識をべースにして、つまり、受給権保護の立法化を図りつつ日本の資産運用のインフラ・ノウハウを構築すべきでしょうということになります。

それは、グローバル・スタンダードである国際会計基準、強いては退職給付債務のPBOの考え方が導入されたことにより決定的な事案となったということでもあります。このことは、退職金は功労報酬ではなく後払い賃金ですと断定したということを意味しており、その給付は終身給付を原則とするということでもあります。

私自身が人にたよらない独立の思想家として本当にスタートしたのは、私は常に

この時の討論からだと考えている。思索の方面で私が今までにして来た、あるいは

これからするであろう、すべての仕事のもとになっている一つの精神的習慣、それ

は難問の半分だけの解決を決して全面的解決として受け入れぬということ、謎を中

途で放棄してしまうことなく、はっきりするまでは何度でもくり返してそこにもど

ってゆくこと、ある問題の曖昧な隅々をそれが重要と思えないからといって決して

未踏査のままに残さぬこと、ある問題の全体を理解するまではその如何なる部分を

も完全に理解したとは考えぬこと、というようなことだが、そういう習慣を私が身

につけた、あるいは非常に強化したのも、これらの討論を通じてであった。

J.S.ミル『ミル自伝』 朱牟田夏雄訳

要するに、退職時の一時金としか思料されていなかった日本の退職金は、グローバル・スタンダードとは異質な類稀な制度ですと断案され、そのようなローコストの従業員使い捨て手法は地球的規模で経済活動を行う者にはまかりならぬと判定されたのです。世界レベルのルールに反するということです。

ロ.人様のお金

「……アメリカのお金USドルにはコインでもお札でも必ず "In God We Trust" と書かれていることをご存じだろうか。これは日本語にすれば「富を神に信託する」という意味になるでしょう。」と、大場昭義氏は『資産運用ビッグ・バンン』で指摘しています。

日本人にとって「神」は別にしても「 Trust 」は研究するに値する概念でしょう。発祥は14世紀以来の英国封建時代の領主と領民との争いの判例の積上げで生み出された信託法のようです。

1933年米国ルーズベルト大統領の「今われわれが必要としているのは、他人の財産を預かって運用する銀行や企業、その他機関のマネジメントの責にある人々は、資産を預けた人々の『受託者(trustee)』の立場にあるという、古来の真理を再確認することなのです」(日本経済新聞平成11年11月19日夕刊十字路:井手正介・学び忘れた「受託者責任」)という言葉で信託ということが意識され、1960年にハルブレヒトが『年金基金とその経済的な権力』を著し、1974年にエリサ法成立、1976年にドラッカー『見えざる革命』出版、1986年に英国ではIMRO成立、そしてついにこの日本で1997年厚生省の「受託者責任ガイドライン」が成立し、1998年には厚生年金基金連合会から「受託者責任ハンドブック(理事編)」が追加され理事の行動指針が示され、「受託者責任ハンドブック(資産運用機関編)」も2000年4月に発刊の運びとなってきたところであります。年金法の確立はまだ数年先のことでしょうが、遅れること米国に60年余、エリサ後でも20年余、英国に10年余でようやく研究が始まったばかりです。

日本のtrusteeまたはfiduciaryの観念が育まれていなかった過去の30年余に、厚生年金基金は企業と加入員の拠出金(掛金)を預かって、加入員・年金受給者、それに受給待期者に帰属する資産を資産運用機関と資産保管機関(日本では通常この2つの機能を総幹事会社がはたしている)に預けて管理してきましたが、政府の超低金利政策だけで資産保全が図れなかったのではなく、年金積立金に対する様々な見解の相違によって積立金の保全が達成されなかったのも事実です。それは、日本型資本主義(統制・計画経済手法、株式持ち合い体制、含み資産経営、ゼネラリストの法人代表というフィクション、本来の株主不在、三種の神器等によるインナーサークルに限定された家族主義的資本主義)の「和」に埋没しました「個」の平安という価値観、あるいは個の十全な展開を旨とする欧米風自由主義の効率性とは相違しました「和」の観点から全てを取り込む際の効率性等によって、年金積立金の保全は次善のテーマにされないがしろにされてもきたのです。つまり、日本型資本主義は別の文脈に作り替えるというか、独自な文脈を創造したのであって、西欧風資本主義とは意味の異なる別の言語を生みだしたのです。

このため、日本型資本主義には理念としての法の精神や会計原則、年金受給権などという考え方は問題にもならなかったし、日本型資本主義のロジックには<人様のお金>という観念は当初から存在しなかったのです。株主の金でさえも自分たちの金にしてしまいます<横領>を官民ぐるみで構造化しましたインフラストラクチャーを仕組んでいたほどであるのですから。この意味では、法人株主とか金融機関の株式保有などという実態には、巧妙なからくりが仕組まれていますと言えばよいのか、とてつもない知恵が含まれていると言えばよいのか、一義的に判断出来ないのかもしれません。

先にも触れましたように、基金の年金積立金、つまり加入員・年金受給者、それに受給待期者に帰属する資産を、功労報奨的退職金と考えたり、社会保障の一環と位置付けたり、法的な信託資産・保険資産と解釈したりしてきたのです。さすがに、基金の役職員には、年金積立金を基金のものですとあからさまに主張する人はいなかつたようですが、実際の運営の場面ではそのように曖昧な帰属のために、自分の金だとか、会社の金だとかという認識で傲慢になったり、勝手な法解釈を強引に展開したり、保身のために経営サイドに提供しましたり、危うい場面が幾つもあったことも事実ですし、現に今でも<危うい常務理事または理事長>が散見します。要するに、ゼネラリストやテクノクラートの恣意的行動が許容されてしまう程度のインフラしか現在のところは確立していないのです。

功労報奨的退職金からすれば会社の金ですと言う発言も納得出来ますが、退職金の位置付けが一旦後払い賃金ということになれば、またはその一部でも基金の加算型に組み込まれました部分は会社の金ですと言うわけにはいかないでしょう。それでは適格年金はどうかと言えば、会社の金になるのか。通産省なら、そう言うでしょう。それもこれも、退職金の位置付け次第でしょう。これらの混乱の上に代行分の位置付けも曖昧になつているわけです。

世界の常識からすれば、退職金は後払い賃金として確定しているようですが、日本もいよいよ国際会計基準の導入、退職給付債務の採用で、有無を言わせず<後払い賃金>説で新しいフレーム・ワークを構築せざるを得なくなってきているのでしょう。ということは、そういう考え方の背景にある世界観の、哲学の変更を求められているということです。

一般に、ケース・メソッドを行うことによってえられる教育効果は、(1)概念化

能力(Conceptual Skill)、(2)分析能力(Analytical Skill)、そして(3)コミュ

ニケーション能力(Communication Skill)の三つだとされている。

和田充夫『MBA』―アメリカのビジネス・エリート

ところで、日本で<人様のお金>と言えば否定的に使われる「人の金」という言い方は別にしましても、また、英語の Other People's Money の文脈(レバレッジを効かしたときに生まれる金? OPM)はいざしらず、<徒や疎かにできない人様のお金>と形容されるのが一般的です。

ここには長い時間をかけて形成されてきた日本人の倫理観、宗教心、商道等の神髄が表明されていると考えても間違いではないでしょう。と言うのも、我々日本人は聖徳太子のころから、農耕的風土を背景に狩猟民族とは違い人をあやめてはならないと言われるより、人様のものをくすねてはいけないと、ことある毎に教育されてきたのであり、<徒や疎かに>してはならないと、父母からきつく言われ続けてきたのです。これが日本人の心性の基盤を形成しているし、形成してきたのです。

つまり、trusteeやfiduciaryの外来観念で考えるまでもなく、日本語の語感、倫理感覚で<人様のお金>と言えば、含有蓄積された文化・歴史・慣習等から日本人の哲学、宗教、倫理、道徳の神髄に触れる或る規範が自ずと浮上してくることになるということです。ことによると、trusteeの神髄は<人様のお金>なのかも知れません。

例えば、エリサ法における404(a)(1)の忠実義務の条文にある「基金の受託者は基金の加入者及び受益者の利益においてのみ任務を遂行しなくてはなりません。」という規定は、<人様のお金>から考えると至極当然のことで新ためて取り上げるまでもない事柄です。ここから、原資産保全や機関投資家としての行動が始まるのではないでしょうか。プルーデント・マンからプルーデント・インヴェスターへ。

ところが、どうでしょう。日本ではこの心性はバブル経済によつて麻痺しましたという以前に、戦後の経済復興を果たす過程で組織的・構造的に奪取されてしまったのです。日本の金融秩序は大蔵省の金融行政とそれに絡まり付いていました銀行、生保、証券、事業法人等によってインモラルの極みに達してしまったのです。<倫理>などという言葉は久しく聞いたこともなく、<倫理>などと言うものなら、坊主臭いとかで村八分にされるのがおちであります。ましてや、<徒や疎かにできない人様のお金>などというフレーズは死語になってしまっていたのです。恐らく、現在でも大蔵省や銀行、生保、証券、事業法人等の面々にこの言葉はナンセンスそのものであり、この言葉をかけられても能面のような死に顔を返すだけのことでしょう。人の心の琴線に触れさせるためにも、お蔵入りになっている<人様のお金>という言葉、活字を巷に溢れかえすことも必要かもしれません。新車の売出しのように金融業が軒を連ねる道路に幟を建てますとか、インターネットにバーチャル広告を縦書きで何気無く流すとか……。

それはいわば「沈黙の規範」とでもいうべきものです。しかし、その「沈黙の規

範」としてのアイデンティティさえも失われれば、その社会の経済は、グローバリ

ズムの「浮遊する金融」によって翻弄される以外にない。個人の生もこの「浮遊す

るもの」の中で浮沈を繰り返すだけである。市場の運動には容易には取り込まれな

い、また侵食されない「沈黙の規範」だけが、人々をかろうじて「確かなもの」に

つなぎ止めるのではないだろうか。「自立した個人」とは、この「沈黙の規範」つ

まりその内面にアイデンティティを自覚した者でしかないと思われるのである。

佐伯啓思『幻想のグローバル資本主義』下巻ケインズの予言

戦後日本の経済復興を可能にしました統制・計画経済手法も、平成バブルと日本版金融ビッグ・バンン等を通じて機能不全が明らかになりましたが、そこに現れました非効率・アンフェア・ローカルな数々のモドキ・システムの無残な姿は、隆盛を極めていました金融機関または企業経営の法人論理の終焉を意味していたのです。

持ち合い株の放出、国際会計基準との調整、すなわち退職給付債務の計上、キャッシュ・

フロー計算書の導入、時価会計への転換、FCEPS、EV/EBITDA指標等によります企業評価等のインフラストラクチャー整備により含み経営から市場指向経営への転換「不自由・アンフェア・ローカル」(山本昌弘)資本市場のグローバル化達成が急を告げています。

「年金革命」が突き付ける課題は、日本型資本主義と日本的経営そのものの清算

的出直しだ。

末村 篤「年金が企業経営を変える」

―「見えざる革命」の日本での展開

アンフェアと言えば、大蔵行政と同様に金融機関や企業経営の法人論理が<人様のお金>に対して、強弁の勝手な論理を構造化して恰も<自分たちの金>であるかのように行動してきたことは多くの人が知ることになったのです。

オルタナティブ・インベストメンツのセールスが盛んなようです。

要は、金融法人が逃げ、事業法人もプリンストン債に懲りたので、食い詰めた

怪しいセールスマン達が免疫の乏しい基金の人々を狙っている

というのが、証券業界側から見た構図です。腹立たしいことではあります。

或る証券マン Eメール私信・2000/1/31

「免疫の乏しい基金の人々」が統治・管理している<人様のお金>が、金融・証券業界でターゲットにされ、<自分たちの金>にすり替えられるリスクに晒されているという悲しい現実があります。それは次々に交替する渡り鳥ゼネラリストでなくても経験も学習もしないでは手玉にとられるのは明らかですし、金融業界・年金業界が善意のモラル溢れる業界であるわけがないし、理事長や常務理事の肩書がセーフティ・ネットになんかなりっこもない世界なのです。逆に、それを餌に甘言が飛び交う世界なのですし、誘惑・勧誘は一際多く、恐喝、恫喝、窃盗、横領、見えない暴利の搾取等に溢れかえっているのです。御膳立ての世界を生きてきた渡り鳥ゼネラリストにとっては短期間の猛烈な切磋琢磨をするか、或いはいっそ逃走するしか対抗手段の無い世界です。

その一端は、次のような数冊の本だけからでも察知できると思います。

J.スチュアートのミルケン/ボウスキーを追いました①『ウォール街 悪の巣窟』、ウォール街証券マンの実態を書いたレビン/ホファーの②『インサイドアウト』、ウォール街の投資銀行からSEC委員長に就任しインサイダー取引の取り締まりに力を注いだジョン・シャドを書きましたD.A.バイス/S.コルの③『ウォール街から来た男』、ウォール街は巨大な幼稚園ですというM.ルイスの④『ライアーズ・ポーカー』、デリバティブといいます「怪物」にカモられる日本というパートノイの⑤『大破局(フィアスコ)』、大蔵省権力に羽交締めにされているデモクラシーを活字化した石澤靖治の⑥『ザ・MOF』、日本の金融ゼネラリストと金融官僚の不様な行動を描いた井口俊英の⑦『告白』、ガリバーを震憾させた男のひとりぼっちの戦い大小原公隆の⑧『野村告発者』、ウォール街1年生のスタイルズの⑨『さよならメリルリンチ』、米国投資銀行のトレーダーで稼いで今は独身・無職・都心マンション暮しの末永徹の⑩『メイク★マネー!』、……。

今更ではないのですが、人の心の咎めが外れやすい<人様のお金>は、こういう人間の欲望が活動し易い<おいしい餌>でもあるのです。これもまた、為替リスクなどと同様な基金の経営リスクの一つです。<人様のお金>と読んだら、インモラルに処分してしまいましょうと考えるか、何がしかの慎重さが湧き起こって来るのか、最後は個人個人の内面の問題ということになるのでしょうが、それとは別に単なる無知故にいつの間にかインモラルの世界に巻き込まれてしまうリスクというものもあるでしょうし、現在ではむしろこの無知故にといいますリスクの方が高いのでしょう。今後の問題として日本でも米国のペコラ委員会のようなものは不可欠になるでしょうし、インサイダー取引に対する厳重な規制も必要になるでしょう。

経済が十分発展して少産少死状態に入り、勤労所得ではなく過去の金融資産スト

ックの運用に依存して生活する人口が全体の無視出来ない比率(例えば15%)に

達した社会を産業社会に対して「年金社会」と呼ぶことにします。そのような社会

では、典型的に労働人口の伸びは低く、雇用拡大によるフローの成長余地は乏しく

なる。一方、かなりの金融資産ストックがあり、その効率的な運用が経済成長の重

要な鍵になる。

井手正介「年金社会における効率性、

公平性と資産運用サービス」

そうではあっても、一般企業法人のクレスベール証券債だけの話ではなく、基金の世界でも日経225先物リンク債、それにインフレ・ヘッジ債や注文服のように個別基金のニーズに応じた仕組み債、マネージド・フューチャーズ、各種ヘッジ・ファンド、オルタナティブ運用、EFT等々には内容が未だ明瞭でない金融商品を掴まされる危険は、5.3.3.2規制撤廃後益々満ち溢れているのが現実です。従来商品の安心を買うか、徹底的に新商品を研究しますか、基金の資産運用者は覚悟を求められていると言えるでありましょう。

LBO(レバレッジド・バイアウト)は今また流行している昔からのアイデアで、

見事に儲かるが恐ろしいほど簡単なからくりだ。「レバレッジド」という言葉はO

PMすなわち、「他人の金(other people's money)」という言葉を婉曲に表現した

もので、「バイアウト」の方はそのままの意味である。

D.レビン/W.ホファー『インサイドアウト』

―ウォール街証券マンの栄光と転落

そうして、一般的にこういう事情を知れば知るほど、語りは暗くシニカルに否定詞で占められることになりますが、人間の生きる意味はおそらくこの否定詞を踏まえてなお肯定の世界を建設していく営為にあるのでしょう。その意味では、米国のエリサ法や欧州のIMROは一つの金字塔です。日本でも、愈々そのような努力が大蔵省の金融サービス法や厚生年金基金連合会の受託者責任研究会等で始まったところであり、学究の世界での大陸法と英米法の見直し、信託概念の見直し、契約から信認(信任)概念の研究等々が動きだしているようです。

最後に、信認法を1つのカテゴリーとして認めようという主張として加えるべき

点は、それが、他の人々の正直さに依拠し信頼するという関係のモデルであるとい

う点です。アメリカにおける契約は、それと対極にあるものです。それは、不信や

独立、自らのみを恃みとすることを表しています。私たちは、社会のなかでこの両

方のモデルを必要としています。しかしながら、私が理解するところによれば、日

本では、契約に、信託と信頼の要素が相当に含まれています。仮にそうであれば

信認法に対する需要はそれほど大きくないでしょう。しかし、アメリカについては、

これは本当に決定的なポイントなのです。

樋口範雄『フィデュシャリー[信認]の時代』―信託と契約

T.フランケル教授(1997/5/20東大法学部セミナー)言明

とは言え、制度や法律等の構築に際して、演繹的に大上段に構えて全てを決定する大陸法的な方法に対して、法的根拠足りえる代替の蓄積、言うなれば判例の積み重ね(エクィティの裁判)という英米法的方法が有りえるとすれば、前者が小人数で<決める>、後者が多数人により<決まる>という方法で、どちらが現状にフィットするのでしょうか。敗戦からの復興計画ではないのですし、官僚が全てを共産主義的に決定するという事態ではないでしょう。敗戦時並の混乱期であるには違いないのですが、現在は自由主義的に決定されるという場面でしょう。

その意味では、「現代」という時代の最大の特徴は多義的であるということです。場面は多面的で輻輳していて価値観は多様ですので、天才とはいえ一人でとり押さえられるものではないのが現実の実相です。効率市場の株価形成や実需が圧倒的に少ない為替市場のレート決定のように、多数の人間の意思が反映される方式が現代の形式でしょう。それが、NPOであったり陪審制であったり、信認、地方分権、パブリック・コメント等の試行錯誤な活動でありましょう。その上、これらの活動が従来のそれと違うところは、一様に経過的なもの、アメーバー状の活動ですということです。確定したものはなく、確定へ向けての運動ばかりということであります。

こうした自ら(榊原財務官)が主導した為替政策の「罪」の部分を総括すること

なく、「市場は常に間違う」、「市場万能主義がもたらした世界恐慌の恐怖」、

「グローバル資本主義の危機」などと大言壮語に構える榊原氏の市場原理主義批判

は、どうも「責任のすり替え」のように思われてならないのですが……。

神谷一郎『大蔵省財務官榊原英資氏の大罪』

付言すれば、日本で<人様のお金>と言われる対象は、確定給付型の厚生年金基金の資金に限定されるものではありません。公的年金、共済年金を始めとして、税金、生保や損保の保険料、株式資本、証券、預貯金、信託、社会保険料、弁護士料、訴訟費、地方交付税、財投資金、税金、PKO原資、為替介入資金、公債・国債、海外経済協力資金……等々も<人様のお金>であり、要するに経済活動のほとんど全般を網羅していると考えられます。むしろ、純然たる<自分の金>のほうが少ないのでしょう。そしてそれらのそれぞれの場面で、新たな問い直しの動きが始まっているようです。金融パニック、円キャリートレードや超低金利政策等の<否定詞を踏まえてなお肯定の世界>へ向かって。

ロッキィーズ物語

・発声と座禅

チーム全員、グランド前の山に駆け登り、グランド目掛けて声出し練習もロッキー

ィーズの練習メニュー。ところが、母親や社会に押さえ込まれてか、少年たちは声

を荒げることも、ましてや蛮声など発することも知らない。変声期前だからアルト

のような少女声だということもあるが、腹式呼吸など言わずながも、とにかく腹か

ら野太い声を発声したことがないのだ。

そんな彼らにコーチが腰を低めて発声見本を示して、グランド目掛けて声をかけ

させる。すると、グランドのお母さん方が聞こえたときは手を振ってくれる。

それが、一段落すると、横一列に座らせて、今度は全くの静寂、座禅をさせる。

コーチの唯一の注文は、「何も考えるな!」だけ。微動だにしないまま5分、10

分と座らせたまま。始めの内は、木々を渡る風の音が聞こえ、鳥の鳴き声が新鮮、

遠くの街のざわめきも聞こえて来る。意識はそれら外界にさ迷うが、その内「何も

考えるな!」と言うけど、次から次へと考えるよ。グランドのお母さん、何してる

んだろう。明日、お金もらってあの店でゲーム買わなきゃ……。

OK! 立って。グランドに帰ろう。

いらっしゃいませ! 以下のキ-ワ-ドをコピペして、右サイドの「このブログ内で」検索をお楽しみください。→ DB DC 年金カウンセリング 若い人 年金カウンセラ- 日本版401k 勝手格付け 確定給付 運用 確定拠出 年金履歴書 もらい損ね年金 基金広報誌 年金図表 401k調査旅行 アセット・ミックス 年金証書 イリノイ大学ブリーフ 年金の行方 組織 受託者責任 厚生年金基金アーカイブ 分散投資 フリ-ランス 代行返上 基金解散 企業年金連合会 業務分掌表 主婦 事例 iDeCo 年金eBook ポ-トフォリオ 加入員台帳 年金手帳 利差益 年金支給開始 年金のキホン 年金の加入記録 年金の仕組み 年金の請求 年金生活 ROE投資 老後 自分年金 年金加入歴 事例で学ぶ アメリカ年金 年金加入期間 加給年金 素材抜粋 読書 国民年金 厚生年金 厚生年金基金 GPIF PDF

もらい損ね企業年金 惚けた遊び …… 外に、あなたの年金フレーズ、キィワ-ド、疑問点を検索してみてください。必ず、お役に立ちます! ご訪問、ありがとうございます。先ずはお楽しみください。

いらっしゃいませ! 以下のキ-ワ-ドをコピペして、右サイドの「このブログ内で」検索をお楽しみください。→ DB DC 年金カウンセリング 若い人 年金カウンセラ- 日本版401k 勝手格付け 確定給付 運用 確定拠出 年金履歴書 もらい損ね年金 基金広報誌 年金図表 401k調査旅行 アセット・ミックス 年金証書 イリノイ大学ブリーフ 年金の行方 組織 受託者責任 厚生年金基金アーカイブ 分散投資 フリ-ランス 代行返上 基金解散 企業年金連合会 業務分掌表 主婦 事例 iDeCo 年金eBook ポ-トフォリオ 加入員台帳 年金手帳 利差益 年金支給開始 年金のキホン 年金の加入記録 年金の仕組み 年金の請求 年金生活 ROE投資 老後 自分年金 年金加入歴 事例で学ぶ アメリカ年金 年金加入期間 加給年金 素材抜粋 読書 国民年金 厚生年金 厚生年金基金 GPIF PDF

もらい損ね企業年金 惚けた遊び …… 外に、あなたの年金フレーズ、キィワ-ド、疑問点を検索してみてください。必ず、お役に立ちます! ご訪問、ありがとうございます。先ずはお楽しみください。

みんなの年金・基本のキ・10問です! →

みんなの年金・基本のキ・10問です! →