私が小学生、中学生の頃は、世界文学全集というのが大流行で、我が親も御多分にもれず、毎月配本になるものを購入していた。小学生の時は講談社から出版されていたもの、中学生になると河出書房のもので、選本も装幀も大人っぽくなっていた。

「豪華版世界文学全集 河出書房」と言って第Ⅰ集、第Ⅱ集とあって、全50巻ぐらいあったと思う。

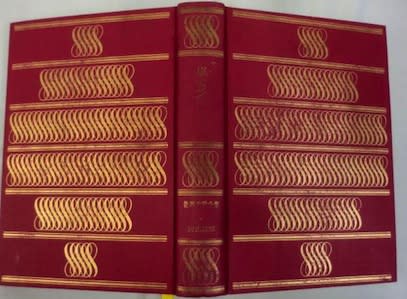

全集の箱

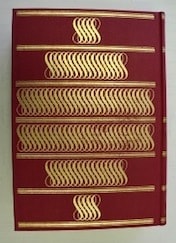

布張り装幀の本体

布張り装幀の本体

あらためてインターネットで検索してみると、全集のタイトルに豪華版という言葉がついていたのも意外というか面白い。確かに豪華な装幀であったことはまちがいない。

私は海外の名著を、この全集で読んだ。

なかでも記憶に深く残っている裡の一冊が、この『嵐が丘』である。

なぜ記憶に残っているかというと、理由はいくつかあるが、その最大のものは、その内容のおどろおどろしい気配である。

私の実家では、親戚縁者の半数近くがキリスト教で、その親戚縁者からプレゼントされるキリスト物語絵本を読んでいたので、なにげに子ども心にもキリスト教と、おどろおどろした幽霊的な存在は無縁だと感じていたのだった。

『嵐が丘』には、小学生時代に読んだ、おおよそ『小公女』や『足ながおじさん』『少女パレアナ』などとは、かなり趣が違う〈外国〉の雰囲気が漂っていた。

しかも、情景は『嵐が丘』のタイトル通り、ヒースというどうにも美しい花が咲く草木とは思われない植物しか生えない荒れ地の、寒々しい煉瓦の荒城のような場所が舞台である。

私にとって、イギリスのイメージが一気に変更された一冊であった。

エミリー・ブロンテの世界観に、ただただ茫然としつつも、のめりこんだ。

しかも、私は中学生で、目の前に定期試験が迫っていた。

定期試験の勉強をせねばならぬ。

しかし、読みたい!

そのせめぎ合いのなか、私は定期試験を捨てる決意をした。

試験が始まってみたら、まったく勉強をしていなかったので、各教科の問題は、ほぼ解けず全滅だったと思う。それなのになぜか、試験の結果は一切、覚えていない。(なんと、今思えば、チョーあり得ない人権問題だが、私の通学した中学校は非常にも、個人の成績を廊下に張り出す習慣があったのだ。)

記憶に残ったのは、『嵐が丘』であり、家族が寝静まった深夜、シュンシュンと薬缶のお湯が沸く音のするストーブの横で、試験を捨てると決めた瞬間のことだけである。

『嵐が丘』は、14.5歳の少女にとって、人が己の感情に従い生きることの様々が描かれている物語は、定期試験を放棄する、それほども大きなインパクトを与えたのだった。

当時出版された世界文学全集は、抄訳とか意訳ということになって、昨今、完訳版が出版されるようになったが、取りあえず、世界文学全集世代は、こうして海外の著作に、触れる機会が身近にあった。

それがあったからこそか、今、完訳版を読んでは、再度、物語が放つワクワク感を味わっている。

エミリー・ブロンテの肖像画。

エミリー・ブロンテの肖像画。後年、大人になって解ったことは、イギリスには、キリスト教布教後も、土着の宗教ドルイド信仰や、ケルト信仰などの、影響が残っていて、幽霊なんぞ、出るのはなんの不思議でもないらしい。

そう思うと、ラフカディオ・ハーンが、日本の怪談に親近感を抱くのもしごく当然かも知れない。ましてやハーンの母方は多神教のギリシア人であるし。納得(o^^o)の私である。