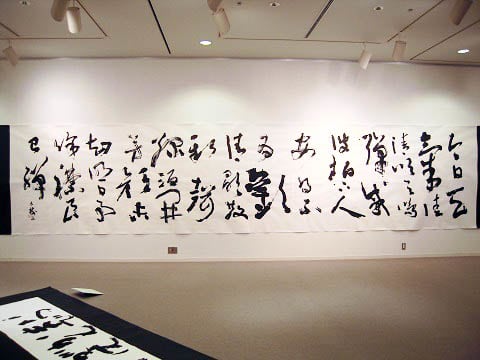

角田勝久氏 「自主獨立」 今回は床にずらっと、全長8メートル40センチ。カメラに入りきらない。

大きさだけでない、中身に凄みがあるのはわかっているのです。

解衣社展のブログ掲載を今か今かと待っていらっしゃった方も多いのではないでしょうか。

遅くなり申しわけありません。

簡単ですが全作を掲載いたします。

本多和宏氏は今回は刻字を。 「木額近作四種」 器用なところを見せています。

本多氏の場合こだわりも人一倍感じられてそこがまたいいのです。

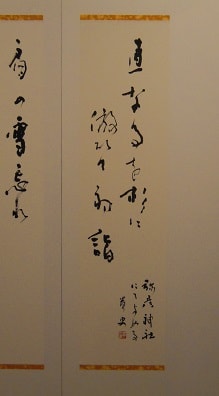

坂井真知子氏 「内村鑑三のことば」 作品後半は坂井氏自身の言葉

坂井氏はこの傾向の調和体が多いと思うのですが

しっかりと文中の思想にこころ寄せて書作に至っているところが共感するところ。

小黒哲也氏 「いろは歌墨戯」 自由自在で変幻自在 思うままに文字が生まれてくる感じ

「えぇ~ねぇ~」と大五郎先生がおっしゃったのがわかります。(拙ブログ記事「小黒哲也新春書展」)

中頃に盛り上がって、こんな風に収まるだろうと想像がつくのに

それでも感動してしまう凄さ。

今回も絶好調です。

小川貴史氏 「癸巳年雑詠」 1月から12月、一年をご自身で詠んだ句を書に。

文人臭プンプン。

他のメンバーとちょっとスタンスを違えて独自の境地に。

この姿勢は小川氏によく似合っています。

青木辰樹氏 「諸人共遊周家墓柏下」 節度のある草書は青木氏の真骨頂

外へ表出される力よりも

中に籠もって輝く方が本当は強いと感じさせてくれる。

そんな作品をいつも書かれます。

星憲一郎氏 岡本かの子詩「女人ぼさつ」 やさしい波動がいつも洩れている

星氏の世界観がいい。どの作品を見てもそう思います。

今回も「解衣」が発行され第8集。

特別陳列は、呉昌碩や初世中村蘭臺ら近現代の中国及び日本の篆刻界のスーパースターたちの原印譜(げんけんいんぷ)

作品制作だけが彼らのフィールドではないのです。