11月19日蘆聚茶会へ、前回訪れたのは二年前の蘆が青々としていた6月の青蘆茶会であった。このたび願いが叶い、水面(みなも)を映している枯蘆の季節となった。佐川美術館に着いた12時頃、手びさしする位の日ざしに湖西の陰影は感じられなかった。

休館の札があり、この日は6席の各席6名、計36名のために設けられた様子で館内は静まり返っている。何という贅沢なひと時であろうか。ただ移りゆく刻を枯蘆と水が支配する時と空間、最後の席2時40分まで美術館地下の「新兵衛の樂 吉左衛門の萩」展示を回る。

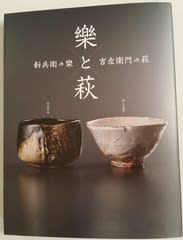

パンフレットより少し抜粋させていただく。「第6回目となる吉左衛門Xでは、萩焼・十五代坂倉新兵衛氏と樂焼・十五代樂吉左衛門氏とのクロストーク・コラボレーション展を開催いたします。今回、坂倉氏は樂焼に、樂氏は萩焼に挑戦。それぞれ、相手方の製作法を用いて製作します。(中略)」

最後に「冒険的かつ刺激的な試みと言えます」と結んでいるが、まさしく刺激的なワクワクするような二人の作家のチャレンジを作品を通して見ることが出来た。この展示は来年の3月29日まで、合わせてその経過を一冊の本「新兵衛の樂 吉左衛門の萩」(世界文化社)を出版された。

さて、点心席は本館特設席に案内される。水庭を眺めながらの一献は萩の露という滋賀の銘酒、珍しくぐっときたのはこれから席入りすることへの緊張感を和らげる序段? 松茸真蒸も初物でとに角頂くことに専念して。

その後、階段を下り目を凝らしながら寄付へ。寄付には当美術館の方と席主方の二人が袴姿りりしく、寄付に掛物「伝燈 孝淳」一字、席主がこの3月比叡山延暦寺に上られ第256世半田孝淳天台座主に染筆をお願いされたとの説明、さてもこの蘆聚茶会のテーマは「伝燈」であった。

汲出しの湯はまろやか、白磁の椀は黒田泰蔵氏の薄造り、行李盆に乾山深省銘詩入「閑居有余楽奔走…」に松林かとおもわれる画賛の大きな火入をしばし鑑賞。まもなく銘々皿に金団、何とも軟らかくいただくのにてこずっているとき、「招福楼(東近江・八日市)のご主人は上手にお食べになりましたよ」といわれて、さもありなん招福楼の黒豆金団でありました。銘は“埋火”、金団のなかに赤い火が、いよいよ会の核心に入っていったようです。

それから腰掛待合へ、ドームの壁に水の落ちる音だけが伝わる、そのときガラガラと開けられる音、蘆聚茶会の席主の官休庵・千宗屋若宗匠が蹲われた。無言の挨拶、ガラガラの戸が閉まる。そしてガラガラの戸を開け闇に近い露地を進むと蹲へ、スリットよりもれる明かりを受けて清め、小間の磐陀庵へにじる。正面の台に燈が照らしているのは仏画と思われるがもとより私にはわからない。

寄付の「伝燈」であるからに、まさか比叡山の「不滅の法燈」の灯であろうかとその灯りにかしこまっていると磐陀庵の襖が開き、千宗屋武者小路家元後嗣が現わる、一同深く黙礼。

この一席のテーマは「伝燈」、延暦寺の創建時より絶えることのない「不滅の法燈」の「分燈」を現代というなかに据えて、改めて伝統の意味を共有しその継承の重みを強く伝えようとの茶会の趣向ではなかったろうか。「分燈」しての茶会は過去にも例がなく家元後嗣の決意が感じられる。

道具組にも後嗣たる利休伝来のしつらえが、まさに濃茶を練るに良き煮えの阿弥陀堂釜は与次郎、向切に水指は盛阿弥の黒手桶、前に濃き藍色の仕覆の茶入、午後4時前の刻で天井高の明かりとりから射す陽は「昨日より明るいですね」と連日の茶会の日差しの違いを話される。陰翳ありての磐陀庵である。

さて黒茶碗を持出される。馥郁たる香りが小間だからこそひろがり待たれる。私にとり始めての若宗匠自ら練られた一啜である。たっぷり練られているので遠慮なく頂く。若宗匠が「もし美味しいと感じられるのならこの水は横川より運ばれた水です」。まさに火と水と、生きるに欠かせない大事な命を伝教大師最澄の時代と今を共有した一瞬であった。

当代樂吉左衛門氏の茶碗であった。「平成15年後嗣号宗屋を襲名した折に当代に焼いていただいた茶碗です。その後使う機会がなく今回この茶室で使いました」と話されるが願ってもない茶碗であった。生意気なことを言わせていただければ、大きくて彫刻的でもあり茶陶的でもあり、そして女性の手にも扱え、ずっと手に抱えたかったが早く廻さなければならない。出帛紗は金モール、伝来であろうか手にずしりと金の重みが感じられる。茶はお好みの福寿の昔(柳桜園詰)。

茶杓は珠光、紹鴎、利休と続く茶統の一筋である珠光の真の茶杓である。真中に樋が一筋通っている茶の宝である。それでわかった、何と理解のおそい我ながらこの席に入る資格がないと恥じ入るばかりであったが、「法燈」の前に灰被天目茶碗にて献茶をされていたのだった!

茶入は温故知新、現代作家の内田剛一氏の瓶子形でした。席主は「蓋を替えて使いましたが、会にもいらっしゃいました当の作家も自分の作品であると判らなかったようです」と。蓋により印象の変わることの道具の面白さも趣向である。その茶入を包んでいるのは志村ふくみ氏の仕覆であった。水を湛えた琵琶湖の深藍に一糸が織り込まれて水の緒のような“ふくみ芸術”。

主は茶道具は勿論のこと日本美術史、古美術、そして現代美術と幅広く何時までも話しをうかがいたかったが日も傾き磐陀庵は落日の気配、次の俯仰軒広間へ移る。磐陀庵へ何段かの階段を上るとそこは磐陀庵への思いを断ち切るように眼前に末枯れた枯蘆と落日のなかに比叡の山並みがくっきりと、一同感嘆の声しきり。障子を開けられたままにされ、自然と一体になりながら席入りする。現代建築の茶室でありながらもてなされる主催方のベストな環境設計に再三ながら心から嗚呼という他ない。

正面の掛物は、この度の染筆官休庵家元有隣斎徳翁宗守の「燈々無盡」の横物、濃茶席と呼応して頭をたれる。前には昭和31年延暦寺大講堂は放火にあい、その古材による花入である。確か側面の一部は朱になっていたのではないか、野菊がさりげなく。

足元が危なくなるので先を急がねば、佐川美術館の学芸員の方々がおもてなしして下さる。香合は仁清、書院に現代作家の五輪塔(作家名失念)、主茶碗は二代常慶と並ぶ宗味の黒楽という。このような茶碗が出てくるということはどういうこと?と楽音痴の私は思う(ん!楽に限らないけれど!)。それから限られた時間に岡部嶺男(来春の1月12日まで菊池寛実記念智美術館にて開催中)、空中、乾山など(などと云っては誠に失礼と思うのでありますが拝見できませんでした)。

この頃若宗匠がお見えになる。数日間の茶会でこの俯仰軒に一度もお座りになられなかった由、見えられたときに上座へお進めする配慮がなかったことは返す返すも客一同の失態。「次の世代に創意工夫をお伝えしていきたい」という強い決意が言葉にも茶会の組立てにも、その背景には若宗匠が幼き頃より足繁く通われたという比叡山延暦寺座主の薫陶や道統のお立場が感じられた。

茶杓は藤村庸軒作、庸軒は琵琶湖畔の堅田にゆかりがあり優しく繊細な茶杓である。棗は確か八代休翁宗守好みにて、不昧は八代と親交があったので不昧好みとしてデザインをアレンジした菊蒔絵大棗だったような気がする。蓋置は当代楽の船の錨のような形でしょうか、何か愛おしくて握ったまま。

暮れ易しの佐川美術館水庭の茶室に心を残して退出した。

(追記:地下の展覧後、樂吉左衛門館ロビーにて熊本・菊池市のうすい干菓子の松風で香煎を頂く)

(追記:俯仰軒を退出するとき、磐陀庵より読経が…、一連の茶会を終えて法燈を延暦寺にお返しする行であったのでは、磐陀庵は再び闇に包まれた)

パンフレットより御学問所

パンフレットより御学問所 眉刷毛万年青(季節の花300より)

眉刷毛万年青(季節の花300より) 点心

点心 三井の晩鐘

三井の晩鐘 芭蕉の句碑

芭蕉の句碑 大津絵の店内

大津絵の店内

総見院

総見院 濃茶席

濃茶席  艸雷庵待合の鐘(堀越宗円寄進)

艸雷庵待合の鐘(堀越宗円寄進) 天が下椿(椿の里hpより)

天が下椿(椿の里hpより) 牡丹の間前の残り雪(2月8日の雪)

牡丹の間前の残り雪(2月8日の雪) 塩野製 銘・好文木

塩野製 銘・好文木 九条館内部トーハクhpより

九条館内部トーハクhpより

転合庵

転合庵 六窓庵

六窓庵

応挙館

応挙館