昨年の秋は出歩かなかったので、今秋はその反動とばかりに茶会と美術館を見る機会に恵まれた。一言コメントで括るにはあまりに雑ではあるが…、備忘録だから…

まず東博で14年ぶりの「日本国宝展」(~12月17日)、テーマは「祈り、信じる力」、祈り信じる力が正しき、善き、美しきかたちを造りだす、すなわち仏や神への絶対的な信仰がかたちになって絵画にしろ彫刻にしろ、工芸品であっても眼前にくりひろげられる曼荼羅世界であるとみた。

“縄文のビーナスは紀元前3000年前の土偶で実に愛らしい! 正倉院宝物の「鳥毛立女屏風」の天平美人に通じるような…、国宝には失礼なそのような勝手な想像も。後期は11月11日から。

「東山御物の美」(足利将軍家の至宝、三井記念美術館、~11月24日)もよく集めに集めたかと思われる。13世紀から15世紀に集中する足利将軍家の唐物趣味は一見に値する。願わくば鑑賞者が唐物世界を理解するうえで、会所という空間で飾る、すなわち君台観左右帳記に表される飾りを展示の唐物道具で飾れば素晴しい会所空間が表現されたのではないか、と思いました。

国宝「油滴天目」茶碗(大阪市立東洋陶磁美術館蔵)は光の反射によるのでしょうか、所蔵する大阪市立東洋陶磁美術館で見たときの方が自然光らしく生々しかったような気がする。

http://www.mitsui-museum.jp/  荻

荻

「名画を切り、名器を継ぐ 美術にみる愛蔵のかたち」(新創開館5周年記念特別展、根津美術館、~11月3日)

目録で“本展は、将軍や茶人をはじめとする所有者たちによる改変が、どれほどの深い愛情と驚くほどの想像力をもって行なわれたかを名品によって知る機会”と解説しています。

国宝・大聖武で始まる古筆手鑑「翰墨城」を鑑賞するたびに本当に愛してやまなかったと思うのです。日本人の美意識を深く鑑賞できる大切な手鑑です。

そしてもう一つ前期に出展の「崔子玉座右銘」断簡は拝見し損ないました。大師会はこの崔子玉座右銘を入手して益田鈍翁が始められたと膾炙されている断簡(重要文化財)は何時の日か拝見できることを期待して。空海筆の「風信帖」の最初の“風信雲書”の四文字を手習いで臨書した時の圧倒的な筆順を思いだした。

http://www.nezu-muse.or.jp/  白花桜蓼

白花桜蓼

「大名茶人 松平不昧の数寄-- -」(開館50周年記念特別展、畠山記念館、~12月14日)はすべて当館所蔵品で展覧している。

油屋肩衝と:圜悟克勤墨蹟(流れ圜悟、現在東京国立博物館蔵)について松平不昧は次のようなことを「道具帖」に書き記している。それは文化8年(1811年)不昧が61歳で隠退し息子月潭に名器類の全てを譲るにあたり、この二点は茶会で使用を禁じ、しかも扱う人物はただ一人、そして隠退した江戸大崎の下屋敷より持ち出しを禁じているという因縁の唐物である。

印象的であったのは、畠山即翁は松江松平家より入手したものも多くあるものの他家や他美術館を経て所蔵した雲州蔵帳の名茶器(例えば古銅増耳花入、彫三島茶碗、備前八角水指など)もあるということは、結局雲州蔵帳の所蔵品は一番ではないかと、開館50周年にふさわしい特別展であった。

不昧は“天下の名物にして一人一家一国の宝にあらずと知るべし”と言葉を残している。折しも4年後の2018年は不昧生誕200年忌である。

http://www.ebara.co.jp/csr/hatakeyama/index.html

山帰來

山帰來  蒲

蒲

力芝

力芝

烏瓜

烏瓜

圧倒的な秋の特別展を鑑賞したせいでしょうか、畠山記念館の帰途立ち寄った白金自然教育園の自然の草草に触れて。

(写真:10月30日自然教育園内で)

白嫁菜

白嫁菜

茶室

茶室 美術館の化粧室

美術館の化粧室

華篭と散華

華篭と散華 極楽往生院より

極楽往生院より 寂光院参道

寂光院参道 華まん草

華まん草 良き想い出になった。

良き想い出になった。

その点、南宋官窯の「青磁形花入」は美しい。

その点、南宋官窯の「青磁形花入」は美しい。

織田信長朱印状

織田信長朱印状 豊臣秀吉知行宛行状

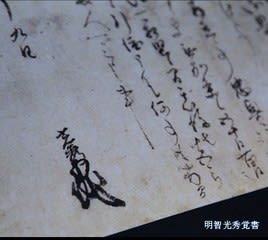

豊臣秀吉知行宛行状 明智光秀から細川親子宛の覚書

明智光秀から細川親子宛の覚書 後姿だけ

後姿だけ この棚が気に入った

この棚が気に入った 根津美術館エントランス

根津美術館エントランス カタログ

カタログ

パンフレット

パンフレット しばられ地蔵

しばられ地蔵 水元公園

水元公園 右側に入場待ちの人々が並んでいる

右側に入場待ちの人々が並んでいる 獅子舞

獅子舞

金龍の舞

金龍の舞 金龍の舞

金龍の舞