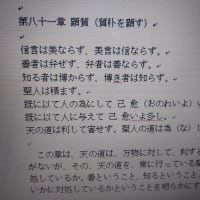

第十七章 淳風(淳厚の徳風)

太上 は下之(しもこれ)有ることを知る。

其の次は之を親しみ之を誉む。

其の次は之を畏る。

其の次は之を 侮 る。

信足らざれば不信有り。

猶(ゆう)として其れ言を 貴 ぶ。

功を成し事を遂げて、

百姓 は皆謂う、我自ずから然りと。

この章は、天地自然の道と、最上の政治とは、いかなる関係にあるものであるかということを明らかにするものである。

太古において、最高の徳を備えている人は、いかなることをしていたかというと、それは、百姓達の上にあって、国を治めていたものであるが、その有様というのは、何々をするというような、目立つ事は行わない。

あたかも、天は頭上にいつもあるが、平常においては、天が自分達のために、何をしていてくれるかということを、意識しないで暮らしているようなものである。以上のように、政治が行われていないのか、分からないような政治のあり方が最上の治世というべきである。

その次の政治のあり方というのは、民が、善き政治の下に暮らしていることを意識し、感謝の気持ちでいることである。

その次の政治というのは、刑罰を受けるものが多く出るようになって、民が、治者に対して畏れを感ずるようになることである。

太古の、最上の政治が行われていた時代の君主であった人、有道者は、民、百姓が、我々の生活が旨く行くのは、我が自然の力によることだ。我々は、天地自然の力を利用することができるからだ、というふうに信じている自尊心を尊重し、教えなければならぬことは、直接言葉をもって教えることをなさず、間接的に教えるという方法、すなわち、不言の教を行うという方法をとっていたのである。

太上は、最上の政治を指す。下は、民を指す。之は、為政者、君主を指す。

言を貴ぶは、言葉を尊重し、容易にださないようにしていることをいう。