◯2018.4.16日本経済新聞・春秋での紹介があった「芥川作家の柳美里さんの本屋」…興味あり調べてコピペしてみました。

鎌倉から移住して南相馬小高区に本屋を開店

人々に愛されてきた街角の書店が廃業する。そんなニュースに触れる機会が増えた。「本屋ゼロ」の市町村・行政区が全体の2割を占:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO29419560W8A410C1MM8000/

人々に愛されてきた街角の書店が廃業する。そんなニュースに触れる機会が増えた。「本屋ゼロ」の市町村・行政区が全体の2割を占めると聞いて驚いた。若者が本を読まない。ネットでの注文が当たり前になった。近年、毎日1軒のペースで書店が消えているという。

▼東日本大震災で被災した本屋は700以上。「東京の書店まで車を走らせ、自分で雑誌を買ってみんなに渡したい」「本の力を借りて、言葉の力を借りて、私たち自身が元気でいれば、誰かの涙を乾かすことができる」。東北沿岸部の書店員らの声を記録した「復興の書店」(小学館)は、本への熱い思いを伝えてくれる。

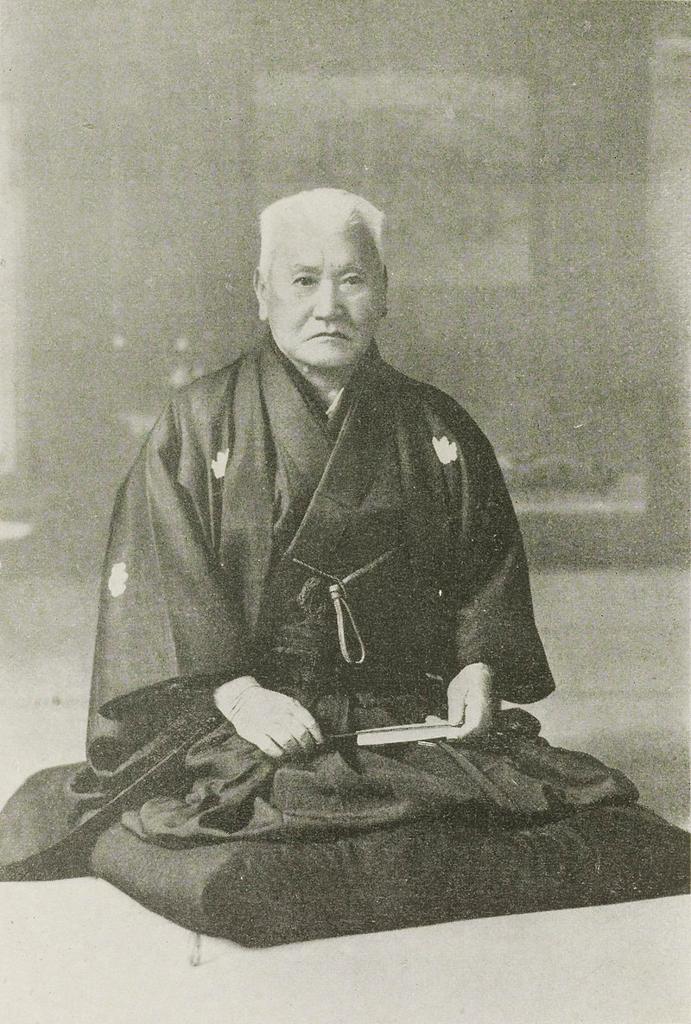

▼広さは10坪ほどだろうか。先週、福島県南相馬市のJR常磐線・小高駅近くに小さな書店が開業した。店主は、芥川賞作家の柳美里さん。エプロン姿で接客していた。3年前、神奈川県から同市に移住。本を通じて、人と人がつながる場所になれば。そんな願いで自宅を改修し、店を開いた。なんてすてきな贈り物だろう。

▼真新しい書棚には、柳さんが信を置く中村文則さん、和合亮一さんなど24人の作家、詩人が推奨する作品が並ぶ。当代屈指の目利きが精選した本のセレクトショップだ。週末には著名作家らを招き、自作の朗読会などを開く。当地は原発事故の影響で、住民の帰還は道半ばだ。本屋のある日常は、再起の一助となるはずだ。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

試し読みする

試し読みする  トークショーを繰り広げたフルハウスの会場=南相馬市

トークショーを繰り広げたフルハウスの会場=南相馬市

柳美里さん書店「フルハウス」でイベント 執筆エピソード語る:福島民友ニュース:福島民友新聞社 みんゆうNet http://www.minyu-net.com/news/news/FM20180415-261535.php

南相馬市小高区在住の芥川賞作家柳美里さん(49)の書店「フルハウス」のオープニングイベントは14日、同区で開かれ、柳さんが「春の消息」共著者の東北大大学院教授の佐藤弘夫さん(64)とトークショーを繰り広げた。

今月9日に開店したフルハウスは、毎週土曜日に小説家や詩人などを招き、トークイベントや輪読会を企画している。初回の同日は、県内外から約30人が参加した。

2人は最初に「春の消息」を朗読。その後、執筆に当たってのエピソードをはじめ、「死者と生者」「読書」など多岐にわたるテーマについて語り合った。参加者は2人の繰り出すトークにじっくりと耳を傾けていた。

柳美里さんが南相馬で書店開業 店名は、小説から https://www.huffingtonpost.jp/2018/04/09/yumirisangaminamisomadeshotenkaigyo-tenmeiwa-shosetsukara_a_23407116/

本の説明をする柳美里さん(右)=南相馬市小高区東町 写真:ASAHI

本の説明をする柳美里さん(右)=南相馬市小高区東町 写真:ASAHI

芥川賞作家の柳美里さん(49)が9日、福島県南相馬市のJR小高駅前に書店をオープンさせた。店名は「フルハウス」。初めて出版した小説本のタイトルにちなむ。「大入り満員」の願いも込めた。人と人を本がつなぐのだと信じて。

「フルハウス、オープンします」。9日昼過ぎ、柳さんの第一声をきっかけに、集まった客が次々と店に入り、それぞれ思い思いの本を手に取った。

「フルハウス」は柳さんが駅前通りに面した自宅の約35平方メートルを改装し、新しく誕生した書店だ。

柔らかい春の日差しがあふれる開放感ある店内には、約1800タイトル、約5千冊の本がそろう。

自らの小説をはじめ、福島在住の詩人の和合亮一さんや交流のある作家の角田光代さんら約20人が選んだお薦め本も並ぶ。

絵本をそろえたのは、避難などで離れて暮らす幼い親族に思いをはせてもらいたいから。料理本など実用書には、避難という非日常を経験した人々に、日々の生活との「橋渡し」の役目を期待する。

この日は、柳さんも「フルハウス」と書かれたエプロンを着て店頭に立ち、訪れた客に話しかけた。「普段はどんな本を読むんですか」「この本は友人の作家が選んでくれたんです」

(朝日新聞デジタル 2018年04月10日 07時12分)