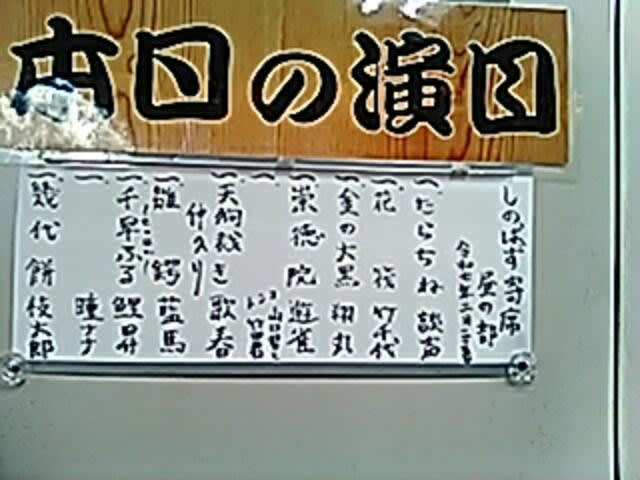

~国本晴美一周忌追善~

国本はる乃・・・『縁を結んだ柏餅』(曲師:沢村道世)

「(晴美)師匠の命日は7月6日ですが、追善を5月5日頃に披露する予定だった」そうで、「かけるのは今日で2度めなので・・・」ということです。

国本はる乃・・・『真柄のお秀』(曲師:沢村道世)

晴美師匠の得意演目。笑い所がたっぷりでした。

国本晴美一周忌追善鼎談

国本はる乃 澤順子 清水達夫氏(武春堂代表(武春師匠の元マネージャー))

澤孝子師匠と晴美師匠の縁や、はる乃さんの浪曲を聞いた晴美師匠が「武春に似てきた」と涙ぐんでいたというエピソードなど、興味深い話が聴けました!

《仲入り》

坂本頼光・・・「喧嘩安兵衛~石川五右衛門の法事」

国本はる乃・澤順子・・・『掛け合い浪曲「瞼の母」

』(曲師:佐藤貴美江)

順子さんが母親、はる乃さんが忠太郎と妹のパートでした。はる乃さんの真に迫った台詞、順子さんの歌など楽しめました!

フォトタイム

左から坂本頼光さん、清水達夫氏、澤順子さん、国本はる乃さん、お手伝いの玉川絹華さん、玉川き太さん、佐藤貴美江師匠

国本はる乃・・・『縁を結んだ柏餅』(曲師:沢村道世)

「(晴美)師匠の命日は7月6日ですが、追善を5月5日頃に披露する予定だった」そうで、「かけるのは今日で2度めなので・・・」ということです。

国本はる乃・・・『真柄のお秀』(曲師:沢村道世)

晴美師匠の得意演目。笑い所がたっぷりでした。

国本晴美一周忌追善鼎談

国本はる乃 澤順子 清水達夫氏(武春堂代表(武春師匠の元マネージャー))

澤孝子師匠と晴美師匠の縁や、はる乃さんの浪曲を聞いた晴美師匠が「武春に似てきた」と涙ぐんでいたというエピソードなど、興味深い話が聴けました!

《仲入り》

坂本頼光・・・「喧嘩安兵衛~石川五右衛門の法事」

国本はる乃・澤順子・・・『掛け合い浪曲「瞼の母」

』(曲師:佐藤貴美江)

順子さんが母親、はる乃さんが忠太郎と妹のパートでした。はる乃さんの真に迫った台詞、順子さんの歌など楽しめました!

フォトタイム

左から坂本頼光さん、清水達夫氏、澤順子さん、国本はる乃さん、お手伝いの玉川絹華さん、玉川き太さん、佐藤貴美江師匠