今まで「自分を大きくしなくては」とずっと思っていた。

「大きい人になりたい」と思っていた。

実力もあって、寛容で、謙虚で、懐の広い人になりたいと。

でも実際は、人をうらやんだり、古い自慢に固執したり、いつまでも小さい自分。

いやんなっちゃうなあ、と思っていた。

福岡でいろいろ話したり考えたりして気付いた事。

自分は小さくてもよい。

世界が大きければよい。

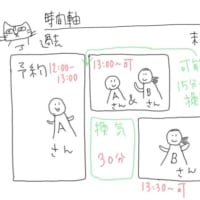

自分を大写しにしているフレームを

どんどん遠くにひいていくような状態。

「わたし」はどんどん小さくなるけれど、

フレーム内の「世界」はどんどん広がっていく。

わたしが小さくなればなるほど

世界はどんどん広がっていくんだ。

それはフラメンコにもあてはまることで、

フラメンコの踊りというのはギターや唄がないと成立しないのだけど、

(と、今回の共演者が言っていて、それで思ったんだけど)

だからこそ、世界は容易に大きくなっていけるはずだ。

ギターや唄が「自分と溶け合う」感覚は前からあって、

それはどういうことだろうとずっと考えていたんだけど、

この考え方でいくとすごく上手く説明できる。

「わたしだけ」が「世界」の時は、ギターや唄は「世界の外」にいる。

決して溶け合わない、外の音。

でもフレームをぐっとひいて「わたし」が小さくなったとき、

「世界」には「わたしとギターと唄」が混在することになる。

どんどん「わたし」が小さくなって見えないくらいになった時には

ギターや唄の音と「わたし」は見分けがつかなくなっている。

わたしは音で、音はわたし。

わたしは小さくて、世界は大きい。

もちろん、これはギターや唄だけの話ではなくて、

共演者やお客さんやお店の人やひょっとして宇宙までも

「世界の中」に取り込むことは出来るはず。

実際、そういううねりを感じた事は、

舞台をやってる人なら1回くらいはあると思う。

わたしも、あるけれど(宇宙まではないけど)、

でも「なんかわかんないけど気持ちよかった!」

みたいな感じしかもっていなかった。

でもこれって、こういう世界を感じていたら、

ひょっとして高確率で世界が広がらないかな??

むむー。これ、早く実験してみたいんですけど。

日常でも「ちいさいわたしと大きい世界」という感覚は

自然に「みんなありがとう!」という気持ちになるので

なんかすごーいラクチンです。

こういう発想自体は別に目新しいことではない、っていうか

武道系の人(この言い方なんとかしたい)の本読んでると

そんなようなこと、しょっちゅう書いてあるんですが、

フラメンコに落とし込まないと身体に入ってこないわたしとしては

フラメンコで語れることが重要なわけで、

この気付きはもう大興奮でした。

それから、「わたし」が核になっている状態というのは

たぶん、まだまだ修行が足りん、という感じだと思うんですよねえ。

でも今はそれしかイメージできないから仕方ない。

たぶん何年後かには違うイメージでいけるはず。

ほとんど自分の記録用に書いてますけど、

こんなこと考えましたってことで

コレ読んで気付いたこととか関連したこととかイメージしたことあったら教えてください。

もうちょっと「何か」があるような気がしてるんだよねえ。

「大きい人になりたい」と思っていた。

実力もあって、寛容で、謙虚で、懐の広い人になりたいと。

でも実際は、人をうらやんだり、古い自慢に固執したり、いつまでも小さい自分。

いやんなっちゃうなあ、と思っていた。

福岡でいろいろ話したり考えたりして気付いた事。

自分は小さくてもよい。

世界が大きければよい。

自分を大写しにしているフレームを

どんどん遠くにひいていくような状態。

「わたし」はどんどん小さくなるけれど、

フレーム内の「世界」はどんどん広がっていく。

わたしが小さくなればなるほど

世界はどんどん広がっていくんだ。

それはフラメンコにもあてはまることで、

フラメンコの踊りというのはギターや唄がないと成立しないのだけど、

(と、今回の共演者が言っていて、それで思ったんだけど)

だからこそ、世界は容易に大きくなっていけるはずだ。

ギターや唄が「自分と溶け合う」感覚は前からあって、

それはどういうことだろうとずっと考えていたんだけど、

この考え方でいくとすごく上手く説明できる。

「わたしだけ」が「世界」の時は、ギターや唄は「世界の外」にいる。

決して溶け合わない、外の音。

でもフレームをぐっとひいて「わたし」が小さくなったとき、

「世界」には「わたしとギターと唄」が混在することになる。

どんどん「わたし」が小さくなって見えないくらいになった時には

ギターや唄の音と「わたし」は見分けがつかなくなっている。

わたしは音で、音はわたし。

わたしは小さくて、世界は大きい。

もちろん、これはギターや唄だけの話ではなくて、

共演者やお客さんやお店の人やひょっとして宇宙までも

「世界の中」に取り込むことは出来るはず。

実際、そういううねりを感じた事は、

舞台をやってる人なら1回くらいはあると思う。

わたしも、あるけれど(宇宙まではないけど)、

でも「なんかわかんないけど気持ちよかった!」

みたいな感じしかもっていなかった。

でもこれって、こういう世界を感じていたら、

ひょっとして高確率で世界が広がらないかな??

むむー。これ、早く実験してみたいんですけど。

日常でも「ちいさいわたしと大きい世界」という感覚は

自然に「みんなありがとう!」という気持ちになるので

なんかすごーいラクチンです。

こういう発想自体は別に目新しいことではない、っていうか

武道系の人(この言い方なんとかしたい)の本読んでると

そんなようなこと、しょっちゅう書いてあるんですが、

フラメンコに落とし込まないと身体に入ってこないわたしとしては

フラメンコで語れることが重要なわけで、

この気付きはもう大興奮でした。

それから、「わたし」が核になっている状態というのは

たぶん、まだまだ修行が足りん、という感じだと思うんですよねえ。

でも今はそれしかイメージできないから仕方ない。

たぶん何年後かには違うイメージでいけるはず。

ほとんど自分の記録用に書いてますけど、

こんなこと考えましたってことで

コレ読んで気付いたこととか関連したこととかイメージしたことあったら教えてください。

もうちょっと「何か」があるような気がしてるんだよねえ。

羨ましいけどなぁ。

「大きい世界」が大きくなりすぎて視点が広がりすぎると、逆にすべてが些細な事に成り果てるキケンもありますね。

私は時々その辺りになってて、無感動になりがちです(汗

やはり、バランスって大事なんだよね、きっと。

「わたし」をがっちり核に「わたしの周辺の世界」くらいに大きく視点を置くのがベストかも。。

じゃないと「個」を保つのが難しい気がします。

私が修行が足りんからかもですが。

咲蔵はそうかも~。なんか分るなあ。わたしはほっておくと「自分大写し状態」になるタイプだからなあ。昨日もそういう話をしてきたんだけど、そういう元々の人のタイプってあるよね。元々もっているものと反対方向に引っ張るようにするといいんだろうね。咲蔵は「自分を大写し」にする方向で引っ張るといいのかな。

個人錬→パート錬→セクション錬→合奏

と、「順序だてて」やっていくと、

自分(パート)を主張する部分と、溶け合う部分と

縁の下の力持ちになる部分といろいろあって

それは「合奏」という段階になってやっと形が見えてきて、

さらに「合奏を客席から聞いている感覚」ができると

ようやっと分かってくるって感じがあります。

そして、いざ、お客様を招いての本番になると、

「自分達の演奏」と「空間が持っている力」と「観客の力」が一体になるとき

「なんかすごかった!!」ってな感じになる。

吹奏楽は「全員で一つの曲」を表現するんだけれども

「個人の核」がしっかりないと成立しない。

「ピアニッシモ」のすっごく弱い音でも、「核」としてちゃんと音が出てないとダメなんです。

だから、常に「核」を意識し、全体を見るってことが必要なんだって思ってます。

と、熱く語ったところで、当時はまったくわかってなかったんですけどね。。。^^;;

ちと吹奏楽から離れてみて分かったことかもしれません。

うーーんと。

えこさん「スクール・ウォーズ」知ってますか?

「One for All. All for One.」って名言があるんですけど、そんな感じ。

あああ。

久々のカキコでこんな熱い長文。。はずかしい ^^;;;

的外れなこと、言ってないことを祈りつつ。。。

なるほど!吹奏楽は元々そういう世界なんですね!確かに!

誰も、ひとつの音も、欠かしては成立しない世界。

その中だと普通のことですねえ~、ああ~、なるほど!!

「自分が核になる」というところでは

これ書いた後で色んな人と話したりして

「それはいい!」と思った事があったのですが、

「横っちょで椅子にちょこんて座ってる」

くらいのちいささでいたいな~と。

pommさんの言われるように

「個」はしっかりしてないといけないんだけど、

それは「真ん中」じゃなくていい、というか。

真ん中になるものは何一つなくてもいい、というか、

そういうイメージなんですが、

吹奏楽だと「真ん中」はきっちり役割としてありそうですが

どうなんでしょう?

もし、機会があったら、

同じ曲を違う指揮者が演奏しているCDを見つけたら聞き比べてみてください ^^

同じ楽団の演奏でも「響き=完成」が全く違います。

確かに「ソロ」を「真ん中」と考えることができますので、そういう場合は

「バイオリン協奏曲」とか、イメージするといいのかも。

#こうなると、「吹奏楽」ではありませんが ^^;;;

##吹奏楽でもありますが、マイナーなんで捜しにくいと思うので。。。

普通でいう「吹奏楽でのソロ」なんて、「曲の一部分」でしかないです。

その点「バイオリン協奏曲」とか「オーボエ協奏曲」ってのは、その楽器をメインとして

曲が構成されているので「真ん中」とイメージしやすいかもです。

「横っちょで椅子にちょこんて座ってる」ってイメージになると、

演劇とかを観にいくといいかもですね~

【舞台上の花瓶】

「なくてもいいんだけど、あるとほっとする」

「花瓶」は何も言わないんだけど、「個」としての存在で「場」を作る。

「盛り上げる」とか「必須」というわけじゃないんだけど「あると良い」

誰も気にしていないんだけれども、そこにしっかりと「存在」するもの。

どんどん掘り下げていくと

「花瓶は意思をもって、そこに存在している」

という「哲学」の方に発展して行きますが。。。^^;;;;

多分、えこさんがイメージするのって、そういうことじゃないかなぁと思いました。

どでしょ?

やっぱり違うジャンルの話はおもしろいですねえ~。

吹奏楽とかオーケストラとかは

役割がしっかりしてるって感じですね。

真ん中の人(パート)、側の人、すみっこの大事な人。

横っちょで、はそうですねえ、

始めの出だしのイメージですね~。

結局は、世界に溶けちゃうって感じです。

この辺はフラメンコはパートで役割が決まってない(それぞれがそれぞれの呼吸を拾ってアドリブをする、というような)世界だからこそ、こういう話になるんだなあ~、と思いました。

だからpommさんの言うとおり、芝居に近いかもしれません。花瓶のような主演役者って感じですかね。芝居だとそんな主演いらないってかんじかもしれませんね~。

えこさんのブログを拝見し、色々と考えさせられました。

少し、仏教的な考え方になってしまうかもしれませんが、

私達はこの大宇宙に生かされているのだと思います。

そして、そのことに感謝する心が大切なのだろうと思いました。

小さな虫や草花、そして宇宙からみたら

こんなちっぽけな自分さえも、どれも欠けてはいけないもので、こうしてすべては繋がり、廻っている…

体に宿り心をつかさどる魂の目指すべき場所、

行き着くところというのは、きっとそんな

自然の流れの中にあるのではないでしょうか。

なんだか、スケールの大きなお話なってしまい、

的外れなコメントでしたら、すみません!

そうなんですよね~。

すごく宗教的、それも仏教的な話にいきつくんですよねー。

そう言えば、秋くらいからずっと般若心経を繰り返し読んでいる(なんかこう書くとアヤシいですね。。)んですよ。だからその影響もあるのかもしれません。

この話をしてた時「そういえば歌舞伎のダレソレがそういうことを言っていた」ときいて、また,今日読んだ狂言師の本にも似た事が書いてあって、この感覚は日本的なものなのか?という気もしています。

ネイティブ・アメリカンのこんなお話をみつけました。

昇る朝日に向かって礼拝をしているように見えたので

「あなた方は太陽神を信仰しているのですね?」と尋ねると

「太陽が神様だなんて思ってはいません。

ただ昇る朝日がとても奇麗なので感動しているのです。

奇麗だと拝みたくなりませんか?」

という答えが返ってきたそうです。

自然と共にくらしてきた人や昔の人ほど

こういった感覚がごく身近にあったのだろうと思います。

四季というものをもつ、この国は

自然の恵や変化を敏感に感じ、

その移り行く、儚きものに美しさを感じる民なの

かもしれません。

四季が廻るように、すべてはまわっているという

感覚が自然と身についているようにも思います。

国境も人種も越えて、人が魂で感じるものは共通です。

私が、えこさんの踊りに感動するのも

その部分にとどいているからなのです。

ちょうどこの前踊り仲間と話してた時に、彼女は「春が来て夏が来て、、」という巡っていく感覚をもっていつも踊っている、と言っていて、へええ!と感心していたのですが、確かにそういう転生する感覚というのはわたしたちにはありますよね!!

なんだか素敵ですねー。しあわせな気持ちです。