http://news.goo.ne.jp/article/sankei/business/snk20141003516.html へのリンク

産経新聞:2014年10月3日(金)10:17

カネカや関西大学(大阪府吹田市)は2日、冷凍食品の風味や食感を保つ効果のある「不凍多糖」をエノキタケから抽出し、世界で初めて量産化に成功したと発表した。10月中旬から国内食品メーカー向けに業務用サンプルの提供を始め、平成31年度に売上高10億円を目指す。

関大化学生命工学部の河(かわ)原(はら)秀久教授とカネカ、エノキタケ製造の一栄(長野市)、機械メーカーの富士ハイテック(長野市)が22年8月から共同開発していた。不凍多糖を食品に少量注入すれば、凍らせても内部で氷の結晶が大きくならないことを確認。このため食品の組織が傷つきにくく、解凍後に風味や食感が損なわれにくいという。

カネカでは同様の働きがあるカイワレ大根由来の「不凍タンパク質」をすでに商品化し、麺類や餅類など冷凍食品約50品目に採用された。不凍多糖は耐熱性や耐酸性に優れ、揚げ物やヨーグルトなどにも使えるという。

東京・霞が関の経済産業省に22日、高さ約3メートルのロボットが出現した。

東京・霞が関の経済産業省に22日、高さ約3メートルのロボットが出現した。 岡山大病院(岡山市北区鹿田町)は24日、重い肺の病気に苦しむ2歳9カ月の男児=埼玉県在住=に、母親の肺下部(下葉)を分割して両肺に移す「生体肺区域移植手術」に成功したと発表した。同大病院によると、肺として機能する最小単位の「区域」に分割し、移植する手術は世界初という。男児は国内最年少の肺移植患者で、容体は安定しており、10月下旬ごろには退院できる見込み。

岡山大病院(岡山市北区鹿田町)は24日、重い肺の病気に苦しむ2歳9カ月の男児=埼玉県在住=に、母親の肺下部(下葉)を分割して両肺に移す「生体肺区域移植手術」に成功したと発表した。同大病院によると、肺として機能する最小単位の「区域」に分割し、移植する手術は世界初という。男児は国内最年少の肺移植患者で、容体は安定しており、10月下旬ごろには退院できる見込み。 信州大学医学部と自動車部品大手デンソー(愛知県刈谷市)は23日、手術する医師の腕を支え、手ぶれや疲れを軽減する手術支援ロボット「アイアームス」を開発したと発表した。

信州大学医学部と自動車部品大手デンソー(愛知県刈谷市)は23日、手術する医師の腕を支え、手ぶれや疲れを軽減する手術支援ロボット「アイアームス」を開発したと発表した。 静岡大などの研究チームは22日、卵子に精子を人工的に注入する顕微授精による鳥類の孵化(ふか)に、世界で初めて成功したと発表した。顕微授精はヒトの不妊治療などで手法が確立されているが、卵が大きく受精の様式が異なる鳥類では成功例がなかった。同大の笹浪知宏准教授は「野生種が絶滅した国産のトキなどもクローンで復活できる」と話している。

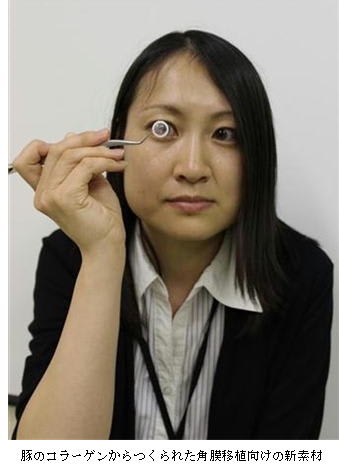

静岡大などの研究チームは22日、卵子に精子を人工的に注入する顕微授精による鳥類の孵化(ふか)に、世界で初めて成功したと発表した。顕微授精はヒトの不妊治療などで手法が確立されているが、卵が大きく受精の様式が異なる鳥類では成功例がなかった。同大の笹浪知宏准教授は「野生種が絶滅した国産のトキなどもクローンで復活できる」と話している。 農業生物資源研究所(生物研、茨城県つくば市)と東京大医学部付属病院の研究チームは、豚のコラーゲンから人の角膜組織などを再生させる新素材を開発したと発表した。実用化すれば、この素材から大量培養で角膜組織を作ることもできるという。

農業生物資源研究所(生物研、茨城県つくば市)と東京大医学部付属病院の研究チームは、豚のコラーゲンから人の角膜組織などを再生させる新素材を開発したと発表した。実用化すれば、この素材から大量培養で角膜組織を作ることもできるという。 軟骨や骨の異常で低身長や呼吸障害になる難病の治療に、高コレステロールの治療薬として広く使われるスタチンが有効とみられることが、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を用いた実験で示されたと、京都大iPS細胞研究所の妻木範行教授らが発表した。

軟骨や骨の異常で低身長や呼吸障害になる難病の治療に、高コレステロールの治療薬として広く使われるスタチンが有効とみられることが、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を用いた実験で示されたと、京都大iPS細胞研究所の妻木範行教授らが発表した。 政府は、次世代型原子炉として期待される高温ガス炉の試験研究炉(茨城県大洗町)の運転を2015年度に再開し、研究開発を本格化させる方針を固めた。

政府は、次世代型原子炉として期待される高温ガス炉の試験研究炉(茨城県大洗町)の運転を2015年度に再開し、研究開発を本格化させる方針を固めた。