1. 问题所在

对关心中日关系的人们来说,2005年是难以忘记的一年。在日本首相小泉纯一郎反复参拜靖国神社,包括港澳台地区在内的中国各地崛起“保钓”新高潮,中日两国人民情绪日益恶化的情况下,联合国改革这个敏感话题成了所谓“反日潮”的着火点。

有意思的是那年4月海外抗日示威扩展到中国国内,北京、上海、深圳等地陆续发生大规模游行后,中方发出了两种信息:第一种是硬性或原则性的,它强调责任不在中方,日方不正视历史的态度才是最根本的原因。这意味着在一定程度上肯定了一系列示威行为;第二种是软性或现实性的,它呼吁中国人民理智、克制,别只凭感情用事。(2005年4月19日李肇星在人民大会堂上作出的报告是个好例子。) 而至少有部分日本媒体却认为”对日抗议行动是由于中国共产党的暗箱操作才发生的,因为他们要的是亚洲霸主的地位,根本不希望日本成为安理会常任理事国或“政治大国”。

部分日本媒体的这种说法基于一些恶意的曲解或天真的误会:他们认为中国就是一个一党独裁的专制国家,老百姓往左往右都听从党和政府的指挥。这无疑是一个很讽刺,因为中国人自己最清楚地知道国内地方保护主义的弊端,也听说过“政令不出中南海”,“一级一级往下念,最后文件进饭店”等政治笑话。中国的国土总面积大约是日本的26倍,总人口是日本的10倍。中央领袖和老百姓之间至少有五级政府和一级基层自治组织,在两者之间保持卢梭(J.J.Rousseau)所说的“一般意志”是难上加难。所以历代领袖都运用高度政治艺术才能保持团结,若我们日本人以为能够拿小岛国的常识去分析中国政治,把中国画成卡通片中的邪恶的帝国,那就过于天真了。

20世纪初期,奥尔特加-加塞特(J.Ortega y Gasset)宣布了“群众”时代的到来。他说:群众不像贵族,就?要国家满足群众的私人利益,其公共意识极差,也偏向于情绪化,缺乏政治现实主义思维。但无论是哪国的领袖,现在根本无法忽视“群众”,因为在政治上他们是掌握主权的国民,而在经济上是形成市场的消费者。所以当代政治话语一般都是讲给群众听的,而媒体话语也是当信息商品卖给群众的。中方强调原则也算是对群众的安抚,对他们爱国情绪的肯定。但当今中国的爱国主义是基于以经济建设为核心任务的现实主义,要的就是稳定和谐的国际环境,带有暴力色彩的“爱国”情绪的表达方法反而会导致国家利益的损失,所以最后还是呼吁冷静理智。而日本媒体基本上都是商业性的,他们知道对群众来说煽情点的新闻才有吸引力。

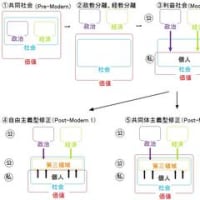

所以有什么样的群众,就有什么样的政府;有什么样的群众,就有什么样的媒体或厂家。曾经哈贝马斯(J.Habermas)把我们的政治空间分为“制度世界”和“生活世界”两种领域。政治制度、法令制度、经济制度、信息制度等属于前者,我们的私人生活、家庭生活等属于后者。生活世界往往沦为制度世界操作的对象或“殖民地”,所以他认为两者之间存在着健康的,作为“公共圈”的“第三领域”时,才会有良好的治理或真正意义上的民主主义。但我们也不能忽视“从下到上”的影响力。就像刘培峰(2007)说:“暴君和暴民是互动的。” 政治、经济等制度世界和群众所在的生活世界之间,也有一种“鸡蛋和母鸡”的循环逻辑关系。

幸好目前的中日关系已经摆脱了最危险的局面,走进了既低调又相对稳定的局面。但中日两国之间还有不少潜在性的着火点:钓鱼岛问题、台湾问题、东海能源问题、历史问题、食品安全问题等等。而且两国社会中还弥漫着火药味,着火点本身也许属于制度世界,但火药主要堆积在生活世界中。生活世界不是单纯的操作对象,制度世界也受到生活世界的约束,两者是互动关系。也就是说,要防止新的着火点惹起像2005年那样的风波,我们除了妥善处理这些着火点之外,也要作出一些努力减低生活世界中的火药浓度。而两国群众社会成熟为公民社会时,才能开拓哈贝马斯所说的“公共圈”,社会中的火药味也会烟消云散。本文对此将讨论的主要是长远性的、宏观面的观点,而不是速效性的、技术性的方案。

2. 世俗化和反世俗化的现代史

所谓“自由主义”不成文的前提是工具性理性对实质性价值的优越。无论是罗尔斯(J.Rawls)还是哈贝马斯,广义上的政治自由主义者都尽量排斥实质性价值(如哲学、宗教),期望工具性理性具有的合理性、普遍性和共约性能让不同个人或群体达成一致。而经济自由主义一般只认能用金钱衡量的经济价值,忽视其他的实质性价值。而且他们认为人们的工具性理性自然会追求更大的经济价值,这一点不分个人或群体。总之,自由主义提出的“人”的概念不是“理性人”就是“经济人”:他们能达成一致,而且要用便捷的方法来图谋经济利益的最大化,因为人有理性,而且理性服侍生存本能(财富最大化和物质条件的提高有利于生存),人类的本质就是这种自私的“合理性”。从这个角度来看,“伦理”“道”都可以还原为财富分配公正不公正的问题。而实质性价值中含有不少“不合理”的因素,所以理性应该优越价值。在某种意义上,自由主义是理性原教旨主义。

这两个自由主义有利于现代民族国家的兴起:政治自由主义能保障“国民”这个国家的新主人能达成一致的可能性,而且对实质性价值的排挤有利于政教分离,能让政治领袖脱离价值的约束。而经济自由主义肯定生产和消费的无限扩大,提高国民的物质条件和民族国家的综合国力。在这个意义上,现代民族国家的政治和经济之间存在着某种共犯关系。盖尔那(E.Gellner)分析民族主义时说:传统产业发展为工业化产业时,国家需要的是公共教育(它能培养被均质化的,具有可流动性的劳动力)和官僚机构(它能管理高度发达的工业性产业)。而公共教育的普及把人们从传统社群或民俗文化(他所说的“低文化”)中解放出来,也使人们经历国家标准文化(他所说的“高文化”)的熏陶,结果诞生一个看起来非常均质的“国民”或“民族”(nation)。

既然这两个自由主义能服侍政治和经济的共犯关系,也能成为现代民族国家现实主义的工具。自由主义反对任何非理性因素,防止不合理的“魔力”对政治和经济的浸透。

如此看来,好像民族国家的崛起是一个理性主导的合理化过程。韦伯(M.Weber)也说过:现代是脱离魔力的,合理化的时代。但我想在此提出两个问题:(1)前现代的世界真的沉睡在魔力中,合理化是现代才出现的?(2)世界文明的发展是不可倒流(逆)的吗?一旦经历了合理化,魔力就从历史上消失吗?

对于第一个问题,我们可以这样回答:“合理”是相对性的概念,有不同的目的就有不同的合理性。有自私的合理性,也会有无私的合理性。比如卡尔-波兰尼(K.Polanyi)认为在现代西方中发生过大规模“改信”:人们抛弃了宗教性世界观,变为功利性世界观的“信徒”。经济原先嵌入于非经济制度(如宗教),在这种情况下滕尼斯(F.Tönnies)所说的“共同社会(gemeinschaft)”占优势,而在“改信”发生后“利益社会(gesellschaft)”才能占优势了。 这似乎是合理化的过程。但我们也不能说缺乏金融业,发展速度较慢的穆斯林共同社会(Umma)是不合理的。从伊斯兰法(Sharia)的角度来看,真主才是一切合理性的根源,拒绝不劳之财(如利息),为弱势群体主动提供自己的财富(zakat)都是非常合理的行为。“改信”前的共同社会也有她的目的和合理性。反过来看,一个自由主义者相信理性的优越性,以理性为标准对“合理性”进行定义,还将这个以“合理性”概念为根据宣布理性的胜利时,难道不是陷于逻辑上的同义语反复?

对关心中日关系的人们来说,2005年是难以忘记的一年。在日本首相小泉纯一郎反复参拜靖国神社,包括港澳台地区在内的中国各地崛起“保钓”新高潮,中日两国人民情绪日益恶化的情况下,联合国改革这个敏感话题成了所谓“反日潮”的着火点。

有意思的是那年4月海外抗日示威扩展到中国国内,北京、上海、深圳等地陆续发生大规模游行后,中方发出了两种信息:第一种是硬性或原则性的,它强调责任不在中方,日方不正视历史的态度才是最根本的原因。这意味着在一定程度上肯定了一系列示威行为;第二种是软性或现实性的,它呼吁中国人民理智、克制,别只凭感情用事。(2005年4月19日李肇星在人民大会堂上作出的报告是个好例子。) 而至少有部分日本媒体却认为”对日抗议行动是由于中国共产党的暗箱操作才发生的,因为他们要的是亚洲霸主的地位,根本不希望日本成为安理会常任理事国或“政治大国”。

部分日本媒体的这种说法基于一些恶意的曲解或天真的误会:他们认为中国就是一个一党独裁的专制国家,老百姓往左往右都听从党和政府的指挥。这无疑是一个很讽刺,因为中国人自己最清楚地知道国内地方保护主义的弊端,也听说过“政令不出中南海”,“一级一级往下念,最后文件进饭店”等政治笑话。中国的国土总面积大约是日本的26倍,总人口是日本的10倍。中央领袖和老百姓之间至少有五级政府和一级基层自治组织,在两者之间保持卢梭(J.J.Rousseau)所说的“一般意志”是难上加难。所以历代领袖都运用高度政治艺术才能保持团结,若我们日本人以为能够拿小岛国的常识去分析中国政治,把中国画成卡通片中的邪恶的帝国,那就过于天真了。

20世纪初期,奥尔特加-加塞特(J.Ortega y Gasset)宣布了“群众”时代的到来。他说:群众不像贵族,就?要国家满足群众的私人利益,其公共意识极差,也偏向于情绪化,缺乏政治现实主义思维。但无论是哪国的领袖,现在根本无法忽视“群众”,因为在政治上他们是掌握主权的国民,而在经济上是形成市场的消费者。所以当代政治话语一般都是讲给群众听的,而媒体话语也是当信息商品卖给群众的。中方强调原则也算是对群众的安抚,对他们爱国情绪的肯定。但当今中国的爱国主义是基于以经济建设为核心任务的现实主义,要的就是稳定和谐的国际环境,带有暴力色彩的“爱国”情绪的表达方法反而会导致国家利益的损失,所以最后还是呼吁冷静理智。而日本媒体基本上都是商业性的,他们知道对群众来说煽情点的新闻才有吸引力。

所以有什么样的群众,就有什么样的政府;有什么样的群众,就有什么样的媒体或厂家。曾经哈贝马斯(J.Habermas)把我们的政治空间分为“制度世界”和“生活世界”两种领域。政治制度、法令制度、经济制度、信息制度等属于前者,我们的私人生活、家庭生活等属于后者。生活世界往往沦为制度世界操作的对象或“殖民地”,所以他认为两者之间存在着健康的,作为“公共圈”的“第三领域”时,才会有良好的治理或真正意义上的民主主义。但我们也不能忽视“从下到上”的影响力。就像刘培峰(2007)说:“暴君和暴民是互动的。” 政治、经济等制度世界和群众所在的生活世界之间,也有一种“鸡蛋和母鸡”的循环逻辑关系。

幸好目前的中日关系已经摆脱了最危险的局面,走进了既低调又相对稳定的局面。但中日两国之间还有不少潜在性的着火点:钓鱼岛问题、台湾问题、东海能源问题、历史问题、食品安全问题等等。而且两国社会中还弥漫着火药味,着火点本身也许属于制度世界,但火药主要堆积在生活世界中。生活世界不是单纯的操作对象,制度世界也受到生活世界的约束,两者是互动关系。也就是说,要防止新的着火点惹起像2005年那样的风波,我们除了妥善处理这些着火点之外,也要作出一些努力减低生活世界中的火药浓度。而两国群众社会成熟为公民社会时,才能开拓哈贝马斯所说的“公共圈”,社会中的火药味也会烟消云散。本文对此将讨论的主要是长远性的、宏观面的观点,而不是速效性的、技术性的方案。

2. 世俗化和反世俗化的现代史

所谓“自由主义”不成文的前提是工具性理性对实质性价值的优越。无论是罗尔斯(J.Rawls)还是哈贝马斯,广义上的政治自由主义者都尽量排斥实质性价值(如哲学、宗教),期望工具性理性具有的合理性、普遍性和共约性能让不同个人或群体达成一致。而经济自由主义一般只认能用金钱衡量的经济价值,忽视其他的实质性价值。而且他们认为人们的工具性理性自然会追求更大的经济价值,这一点不分个人或群体。总之,自由主义提出的“人”的概念不是“理性人”就是“经济人”:他们能达成一致,而且要用便捷的方法来图谋经济利益的最大化,因为人有理性,而且理性服侍生存本能(财富最大化和物质条件的提高有利于生存),人类的本质就是这种自私的“合理性”。从这个角度来看,“伦理”“道”都可以还原为财富分配公正不公正的问题。而实质性价值中含有不少“不合理”的因素,所以理性应该优越价值。在某种意义上,自由主义是理性原教旨主义。

这两个自由主义有利于现代民族国家的兴起:政治自由主义能保障“国民”这个国家的新主人能达成一致的可能性,而且对实质性价值的排挤有利于政教分离,能让政治领袖脱离价值的约束。而经济自由主义肯定生产和消费的无限扩大,提高国民的物质条件和民族国家的综合国力。在这个意义上,现代民族国家的政治和经济之间存在着某种共犯关系。盖尔那(E.Gellner)分析民族主义时说:传统产业发展为工业化产业时,国家需要的是公共教育(它能培养被均质化的,具有可流动性的劳动力)和官僚机构(它能管理高度发达的工业性产业)。而公共教育的普及把人们从传统社群或民俗文化(他所说的“低文化”)中解放出来,也使人们经历国家标准文化(他所说的“高文化”)的熏陶,结果诞生一个看起来非常均质的“国民”或“民族”(nation)。

既然这两个自由主义能服侍政治和经济的共犯关系,也能成为现代民族国家现实主义的工具。自由主义反对任何非理性因素,防止不合理的“魔力”对政治和经济的浸透。

如此看来,好像民族国家的崛起是一个理性主导的合理化过程。韦伯(M.Weber)也说过:现代是脱离魔力的,合理化的时代。但我想在此提出两个问题:(1)前现代的世界真的沉睡在魔力中,合理化是现代才出现的?(2)世界文明的发展是不可倒流(逆)的吗?一旦经历了合理化,魔力就从历史上消失吗?

对于第一个问题,我们可以这样回答:“合理”是相对性的概念,有不同的目的就有不同的合理性。有自私的合理性,也会有无私的合理性。比如卡尔-波兰尼(K.Polanyi)认为在现代西方中发生过大规模“改信”:人们抛弃了宗教性世界观,变为功利性世界观的“信徒”。经济原先嵌入于非经济制度(如宗教),在这种情况下滕尼斯(F.Tönnies)所说的“共同社会(gemeinschaft)”占优势,而在“改信”发生后“利益社会(gesellschaft)”才能占优势了。 这似乎是合理化的过程。但我们也不能说缺乏金融业,发展速度较慢的穆斯林共同社会(Umma)是不合理的。从伊斯兰法(Sharia)的角度来看,真主才是一切合理性的根源,拒绝不劳之财(如利息),为弱势群体主动提供自己的财富(zakat)都是非常合理的行为。“改信”前的共同社会也有她的目的和合理性。反过来看,一个自由主义者相信理性的优越性,以理性为标准对“合理性”进行定义,还将这个以“合理性”概念为根据宣布理性的胜利时,难道不是陷于逻辑上的同义语反复?