PCから携帯電話のメールアドレス宛にメールを送信したが、宛先の携帯電話にメールが届かなかった。以下の選択肢のうち、原因となる可能性のあるものを2つ選びなさい。

a.メール本文に機種依存文字を使用していた。

b.携帯電話で受信するメールを、ドメイン指定で制限していた。

c.メールに添付したファイルの容量が大きかった。

d.メール本文の文字コードをUTF-8で送信していた。

e.メールの1行の文字数が、携帯電話画面の1行で表示できる文字数を超えていた。

「自宅のPCから友達の携帯にメールを送っても届かない時があるのって、なんでかな?」

「自宅のPCから友達の携帯にメールを送っても届かない時があるのって、なんでかな?」

「おそらく迷惑メール関連の設定が影響してるんじゃないかな。」

「おそらく迷惑メール関連の設定が影響してるんじゃないかな。」

「PCと携帯電話でメールをやり取りする際に起こる問題としては大きく分けて、①届かない、②届いたけど正しく表示できないの二つだけど、今回は①の問題だね。」

「メールが届かない原因ってどんな事が考えられるのかなぁ?」

「メールが届かない原因ってどんな事が考えられるのかなぁ?」

「届かない理由として考えられるものは、①メールアドレスが間違えている、もしくは存在しない、②迷惑メール対策がされていてメールがブロックされる、③送信するメールの容量が規定値を超えている、④受信側のメールサーバが一杯になっている、といったことが考えられるんだよ。」

「届かない理由として考えられるものは、①メールアドレスが間違えている、もしくは存在しない、②迷惑メール対策がされていてメールがブロックされる、③送信するメールの容量が規定値を超えている、④受信側のメールサーバが一杯になっている、といったことが考えられるんだよ。」

「メールアドレスを間違えるって・・・・そりゃ届かないよねぇ。」

「メールアドレスを間違えるって・・・・そりゃ届かないよねぇ。」

「よくあるのは、文字の入力ミスやドメインの入力ミスなどだね。」

「よくあるのは、文字の入力ミスやドメインの入力ミスなどだね。」

「迷惑メール対策って・・・?」

「迷惑メール対策って・・・?」

「携帯電話なんかだと受信指定と呼ばれたり、OCNで提供している迷惑メールブロックサービスといった受信したくないメールを拒否することが出来るサービスのことだよ。」

「携帯電話なんかだと受信指定と呼ばれたり、OCNで提供している迷惑メールブロックサービスといった受信したくないメールを拒否することが出来るサービスのことだよ。」

「なるほど!僕の携帯電話もPCからのメールは受信しないように設定してあるよ。」

「なるほど!僕の携帯電話もPCからのメールは受信しないように設定してあるよ。」

「じゃあメールの容量が規定値を超えているっていうのはどういうことなの?」

「メールには一回の送信で送れる容量が決まっていて、それを超えるメールは送信出来ないんだよ。」

「メールには一回の送信で送れる容量が決まっていて、それを超えるメールは送信出来ないんだよ。」

「写真など容量の大きなデータをメールに添付する時には注意が必要だよ。」

「そういえば前に携帯電話から写真を10枚くらい送ろうとした時に送れなかったのはそのせいだったのかー」

「そういえば前に携帯電話から写真を10枚くらい送ろうとした時に送れなかったのはそのせいだったのかー」

「一回あたりに送れる容量は利用しているメールによって違うから注意が必要だよ。」

「一回あたりに送れる容量は利用しているメールによって違うから注意が必要だよ。」

「はい!」

「はい!」

「最後の受信側のメールサーバが一杯になっているというのは、メールサーバにメールが溜まりすぎているときに起こる現象だね。」

「最後の受信側のメールサーバが一杯になっているというのは、メールサーバにメールが溜まりすぎているときに起こる現象だね。」

「どんな時に起こるの?」

「どんな時に起こるの?」

「例えば長い間メールを受信しなかった時や、受信する時にメールのコピーをサーバに残すような設定をしていると起こる可能性があるね。」

「例えば長い間メールを受信しなかった時や、受信する時にメールのコピーをサーバに残すような設定をしていると起こる可能性があるね。」

「なるほど、いろいろな理由があるんだね」

「なるほど、いろいろな理由があるんだね」

「さて、設問の中からこれらの理由に該当しそうなものは・・・。」

「さて、設問の中からこれらの理由に該当しそうなものは・・・。」

「う~ん・・・aは機種依存文字を使うっていういうのはさっきの理由の中に無かったし違うよね。」

「う~ん・・・aは機種依存文字を使うっていういうのはさっきの理由の中に無かったし違うよね。」

「そうだね。これは携帯電話の絵文字などがそうだね。」

「そうだね。これは携帯電話の絵文字などがそうだね。」

「この場合、絵文字が『〓』で表示されたりするけど、メール自体は受信できるから質問の答えではないよね。」

「bのドメイン指定で制限したというのは、携帯電話からのメール以外は受信しないとかってことだから、これは正解だね!」

「bのドメイン指定で制限したというのは、携帯電話からのメール以外は受信しないとかってことだから、これは正解だね!」

「そうだね。携帯電話のメール設定でPCからのメールや特定のアドレスやドメインからのメールを拒否設定するとそれ以降受信しなくなるからね。」

「そうだね。携帯電話のメール設定でPCからのメールや特定のアドレスやドメインからのメールを拒否設定するとそれ以降受信しなくなるからね。」

「cの添付したファイル容量が大きかったというのは、さっき先生が説明してくれた理由にあったよね。」

「cの添付したファイル容量が大きかったというのは、さっき先生が説明してくれた理由にあったよね。」

「うん、なのでcも正解ということだね。」

「うん、なのでcも正解ということだね。」

「じゃあ、残りの二つは誤りってことなんだね。」

「じゃあ、残りの二つは誤りってことなんだね。」

「そうだよ。」

「そうだよ。」

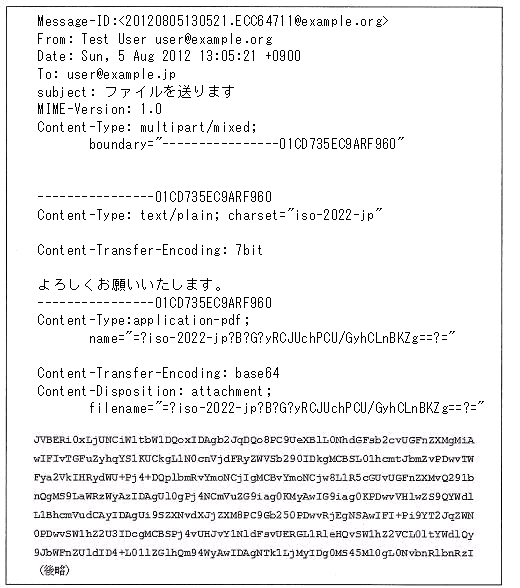

「文字コードというのは、コンピュータ上で文字を利用するために各文字に割り当てられるコードのことを指すんだけど、文字コードが違っていると『a?‡a-?a??a?‘ 』という風に文字化けを起こすことはあるけど、受信出来ないことはないんだよ。」

「ほぅほぅ。」

「ほぅほぅ。」

「最後のeも、携帯電話で表示する時にはキチンと改行されるから受信出来ないわけではないんだよ。」

「最後のeも、携帯電話で表示する時にはキチンと改行されるから受信出来ないわけではないんだよ。」

「答えは、bとcって事で良いんだね。」

「答えは、bとcって事で良いんだね。」

「正解!」

「正解!」

「この問題は、受信が出来ない理由を覚えておけば解きやすいよ。」

「わかったよ、ありがと~!」

「わかったよ、ありがと~!」

【 第23回 第2部 第38問 解答&解説 】

[解答]b,c.

[解説]

a.誤り。 メール本文に機種依存文字を使用していた場合は文字化けが起こる可能性があるが、受信できない理由にはならない。

b.正しい。 迷惑メール防止のために携帯電話で受信するメールを、ドメイン指定で制限することが可能である。

c.正しい。 添付したファイルの容量が大きい場合には、携帯電話側で受信が出来ない場合がある。

d.誤り。 メール本文の文字コードの違いでメールが受信できないことはない。

e.誤り。 メールに一行の文字数が多くても、携帯電話側で改行されて表示されるためメールが受信できない理由とはならない。

「ブックマークレットとブックマークは別物なの?」

「ブックマークレットとブックマークは別物なの?」 「うん、ブックマークを利用した技術がブックマークレットなんだよ。」

「うん、ブックマークを利用した技術がブックマークレットなんだよ。」 「ほうほう。」

「ほうほう。」 「ブックマークの使い方は知ってるね?」

「ブックマークの使い方は知ってるね?」 「気に入ったホームページを登録しておいて、そこから開くからいちいち検索しなくても良いんだよね、便利だよね~。」

「気に入ったホームページを登録しておいて、そこから開くからいちいち検索しなくても良いんだよね、便利だよね~。」 「ブックマークレットはさらに、開いた後に小さなJavaScriptプログラムが実行されて色々な事をしてくれるサービスなんだ。」

「ブックマークレットはさらに、開いた後に小さなJavaScriptプログラムが実行されて色々な事をしてくれるサービスなんだ。」 「どんな事をしてくれるの?」

「どんな事をしてくれるの?」 「ホームページの外観を変更(文字サイズの変更とか)したり、データを集計したり、他のページ(翻訳ページとか)に飛んだり、子画面を開いたりといろいろできるんだ。」

「ホームページの外観を変更(文字サイズの変更とか)したり、データを集計したり、他のページ(翻訳ページとか)に飛んだり、子画面を開いたりといろいろできるんだ。」 「なんだか何でもできそうで、逆によくわからないや。」

「なんだか何でもできそうで、逆によくわからないや。」 「そうだね、たとえば、ある文章をコピーしてgoogleのページをブックマークレットで開くと検索してくれるとかね。」

「そうだね、たとえば、ある文章をコピーしてgoogleのページをブックマークレットで開くと検索してくれるとかね。」 「ははあ、いちいち貼り付けなくても良いのか・・・するとスマートフォンなんかだと便利かもね。」

「ははあ、いちいち貼り付けなくても良いのか・・・するとスマートフォンなんかだと便利かもね。」 「うん、実は携帯電話のブラウザにも使えるんだよ。」

「うん、実は携帯電話のブラウザにも使えるんだよ。」 「へ~、ってでもボクはスマホ使ってないんだった・・・。」

「へ~、ってでもボクはスマホ使ってないんだった・・・。」 「うん、使うにはインストールしたり登録したりする必要があるので初心者には敷居が高かったんだねこれが。」

「うん、使うにはインストールしたり登録したりする必要があるので初心者には敷居が高かったんだねこれが。」 「そうだったのか~。ちょっと勿体ないね。」

「そうだったのか~。ちょっと勿体ないね。」

「自宅のPCから友達の携帯にメールを送っても届かない時があるのって、なんでかな?」

「自宅のPCから友達の携帯にメールを送っても届かない時があるのって、なんでかな?」 「おそらく迷惑メール関連の設定が影響してるんじゃないかな。」

「おそらく迷惑メール関連の設定が影響してるんじゃないかな。」 「メールアドレスを間違えるって・・・・そりゃ届かないよねぇ。」

「メールアドレスを間違えるって・・・・そりゃ届かないよねぇ。」 「はい!」

「はい!」 「6月の模擬試験で誤答が多かった設問だ。しっかり覚えようね。」

「6月の模擬試験で誤答が多かった設問だ。しっかり覚えようね。」 「先生、そもそもなんで文字コードっていっぱいあるの?」

「先生、そもそもなんで文字コードっていっぱいあるの?」 「あ~やっぱりそこなんだ、はじめに規格を統一すればよかったのにね。」

「あ~やっぱりそこなんだ、はじめに規格を統一すればよかったのにね。」 「Mac OS Xって、Macはアメリカ生まれだよね。ShiftJISが標準というのはまちがいなんじゃないかな。」

「Mac OS Xって、Macはアメリカ生まれだよね。ShiftJISが標準というのはまちがいなんじゃないかな。」 「メールを返信したことはあるけど転送したことは無いなぁ・・・。」

「メールを返信したことはあるけど転送したことは無いなぁ・・・。」 「返信をもらったときの件名(Subject)はどういう風になってたかな?」

「返信をもらったときの件名(Subject)はどういう風になってたかな?」 「じゃあ転送したときも何か記号が付くの?」

「じゃあ転送したときも何か記号が付くの?」 「てことは、今回の問題はまずAさんがBさんからもらった返信メールでの表示が『Re:会議の日程』で・・・。」

「てことは、今回の問題はまずAさんがBさんからもらった返信メールでの表示が『Re:会議の日程』で・・・。」

「このメールは宇宙からのメッセージなの?」

「このメールは宇宙からのメッセージなの?」 「ははは、コムたろう君は面白いことを言うね!」

「ははは、コムたろう君は面白いことを言うね!」 「そっか~。メーラーが仕事するのには必要だけど、ユーザーは意識しなくてよい情報があって、普段ボク達はそれを見てないって事なんだね。」

「そっか~。メーラーが仕事するのには必要だけど、ユーザーは意識しなくてよい情報があって、普段ボク達はそれを見てないって事なんだね。」 「ええ?!画像とかの添付ファイルは送れないの???」

「ええ?!画像とかの添付ファイルは送れないの???」