IPアドレスおよびサブネットマスクが 172.16.1.101/23 のホストから送出されたパケットが、ルータによりルーティングされることなく宛先ホストに到達しうる宛先IPアドレスを2つ選びなさい。

a.172.16.0.1

b.172.16.1.1

c.172.16.2.1

d.192.168.1.1

e.255.255.254.0

「今日もまたマニアックな問題だね。」

「今日もまたマニアックな問題だね。」

「問題文の意味がまずわからないよ。」

「基本的な部分がわかってしまえば、それほど難しくもないよ。」

「基本的な部分がわかってしまえば、それほど難しくもないよ。」

「順番に説明していくからまぁ一緒に覚えていこうか。」

「はーい。」

「はーい。」 「まず、細かい枝葉は省いて、ざっくりと問題文の言ってることを見てみよう。」

「まず、細かい枝葉は省いて、ざっくりと問題文の言ってることを見てみよう。」

「『パケットが到達するIPアドレスを2つ選びなさい』ってことだね。」 「そこまでざっくり!?」

「そこまでざっくり!?」 「分かりやすいだろう?ここに色々付け足していくんだけど、前半と後半に分けた方が良いかな。」

「分かりやすいだろう?ここに色々付け足していくんだけど、前半と後半に分けた方が良いかな。」 「前半は『どんなパケットか』って話で良いのかな?」

「前半は『どんなパケットか』って話で良いのかな?」 「そう。そして後半は『どうやって到達するか』って話ね。」

「そう。そして後半は『どうやって到達するか』って話ね。」 「こうやって分解すると問題文がなにを言ってるのかなんとなくわかってくるけど、でもそれに答えられるだけの知識がないよ~。」

「こうやって分解すると問題文がなにを言ってるのかなんとなくわかってくるけど、でもそれに答えられるだけの知識がないよ~。」 「それをこれから覚えていくんだよ。」

「それをこれから覚えていくんだよ。」

「ここで重要なのは、まず広い範囲でみたネットワークの全体像。」

「ルーターに端末がつながった小さなネットワークがいっぱい集まって大きなネットワークを構成しているってこと。」

「それはなんとなくわかるよ。」

「それはなんとなくわかるよ。」 「その中を飛び交うパケットはルーターによって行き先に応じたルートを選ばれて、そこへ流れていく。これがルーティングだったね。覚えてるかな?」

「その中を飛び交うパケットはルーターによって行き先に応じたルートを選ばれて、そこへ流れていく。これがルーティングだったね。覚えてるかな?」 「あー、そっか、5/27 の第22回 第1部 第1問でダイナミックルーティングとスタティックルーティングってやったよね!」

「あー、そっか、5/27 の第22回 第1部 第1問でダイナミックルーティングとスタティックルーティングってやったよね!」 「ルーティングについて不安な部分があったら、後で読み返しておくと良いね。」

「ルーティングについて不安な部分があったら、後で読み返しておくと良いね。」

「さて、今回の問題文では『ルーティングされることなく』って書いてあるよね。」

「うん・・・、ルーティングってされない場合もあるの?」

「うん・・・、ルーティングってされない場合もあるの?」 「ルーティングがどんな時に必要かって事を考えるとよく分かるんだけど、さっきの大きなネットワークの話にちょっと戻ってみよう。」

「ルーティングがどんな時に必要かって事を考えるとよく分かるんだけど、さっきの大きなネットワークの話にちょっと戻ってみよう。」 「小さなネットワークがいっぱい集まって、ってやつだね。」

「小さなネットワークがいっぱい集まって、ってやつだね。」 「小さなネットワークから別の小さなネットワークへパケットが転送される時、ここでルーティングが必要になるんだ。」

「小さなネットワークから別の小さなネットワークへパケットが転送される時、ここでルーティングが必要になるんだ。」

「小さなネットワークからルーターを超えて一歩外へ出ると、もうそこは未知の世界。目的の行き先=よその小さなネットワークへ辿り着く為にはどの経路を通れば良いのか、それをなんとかするのがルーティングなんだ。」

「ルーターがルーティングをちゃんとやってくれるお蔭でパケットが届くんだね。」

「ルーターがルーティングをちゃんとやってくれるお蔭でパケットが届くんだね。」 「つまりだね。逆を言えばルーターより外へ出なければルーティングは必要ないんだよ。」

「つまりだね。逆を言えばルーターより外へ出なければルーティングは必要ないんだよ。」 「そうかっ!後半の『ルーティングされることなく』ってのは、同じLAN内での通信って意味なんだね!」

「そうかっ!後半の『ルーティングされることなく』ってのは、同じLAN内での通信って意味なんだね!」 「そういう事。」

「そういう事。」

「ちょっとイメージ図を用意したから見てもらおうかな。」

「赤い線を通る場合はルーティングされる、緑の線だけならルーティングされないんだ。」

「さて、そうなると、前半部の『どんなパケットなのか』って話の意味もなんとなく見てくると思うな。」

「さて、そうなると、前半部の『どんなパケットなのか』って話の意味もなんとなく見てくると思うな。」 「172.16.1.101/23 のホストから出てるパケットだから、172.16.1.101/23 のホストがどこのLANに居るのかって事がわかれば良いのかな?」

「172.16.1.101/23 のホストから出てるパケットだから、172.16.1.101/23 のホストがどこのLANに居るのかって事がわかれば良いのかな?」 「おおぅ。冴えてるね。」

「おおぅ。冴えてるね。」

「つまり『172.16.1.101』のネットワークアドレスがわかれば、同じネットワークアドレスのヤツを選べばOKってことさ。」

「ここでサブネットマスクの出番だ。」

「よく255.255.255.0とか見かけるやつだよね。」

「よく255.255.255.0とか見かけるやつだよね。」

「今回はどうなるの?」 「5/31の第20回 第1部 第3問でも少し触れているけど、『/23』てのが255.255.255.0の代わりなんだ。」

「5/31の第20回 第1部 第3問でも少し触れているけど、『/23』てのが255.255.255.0の代わりなんだ。」

「ただし、255.255.255.0 になるのは /24 の場合だからね。『/』のうしろの数字は2進数で1が何個続くかを示しているんだ。」

「だから /23 は、11111111.11111111.11111110.00000000 なんだよ。」

「これは255.255.~にするとどうなるの?」

「これは255.255.~にするとどうなるの?」 「今回はその形に直さないよ。」

「今回はその形に直さないよ。」

「むしろ2進数のままの方がこの先分かりやすいからね。」

「まずオール1のブロックはIPアドレスの数字=ネットワークアドレスの数字なんだ」

「へぇ~、そうなの?」

「へぇ~、そうなの?」 「ネットワークアドレスを出すときには、2進数に直したIPアドレスとサブネットマスクの各桁同士で掛け算をするからね。」

「ネットワークアドレスを出すときには、2進数に直したIPアドレスとサブネットマスクの各桁同士で掛け算をするからね。」

「サブネットマスクが1だったら、IPアドレスの方が1だろうが0だろうが、掛け算の答えはIPアドレスの数字と同じになるだろ。この1が並んだ部分がネットワーク部ね。」

「なるほど、そういうことか!」

「なるほど、そういうことか!」 「逆にサブネットマスクの0になっている桁は、IPアドレスの方が1でも0でも掛け算の答えは0だよね。この部分がホスト部」

「逆にサブネットマスクの0になっている桁は、IPアドレスの方が1でも0でも掛け算の答えは0だよね。この部分がホスト部」 「左から3つめのブロックが1と0が混ざっててなんだか難しいね。」

「左から3つめのブロックが1と0が混ざっててなんだか難しいね。」 「ポイントはそこだね~。でも良く考えてみよう。IPアドレスの3ブロック目は『1』だね。2進数に直すと『00000001』だ。」

「ポイントはそこだね~。でも良く考えてみよう。IPアドレスの3ブロック目は『1』だね。2進数に直すと『00000001』だ。」 「ふむふむ」

「ふむふむ」 「ネットワーク部は3ブロックめの左から7ケタ分までなんだけど、そこはサブネットマスクの『11111110』と発信元のIPアドレスの『00000001』を各桁同士で掛け算すると『00000000』だね。」

「ネットワーク部は3ブロックめの左から7ケタ分までなんだけど、そこはサブネットマスクの『11111110』と発信元のIPアドレスの『00000001』を各桁同士で掛け算すると『00000000』だね。」

「3ブロック目は、ネットワーク部として『1111111』、ホスト部として『0』が同居している状態なんだよ。」

「サブネットマスクの4ブロック目はオール0、つまりここは全桁がホスト部だね。」

「今回のホスト部は3ブロックめの一番右の1ケタ+4ブロック目の8ケタ全部ってことだね。」

「ネットワークアドレスはホスト部がオール0で良いんだっけ?」

「ネットワークアドレスはホスト部がオール0で良いんだっけ?」 「そうだね。」

「そうだね。」

「つまりココまでの話をまとめると、172.16.1.101/23のホストが所属しているネットワークのアドレスは、『172.16.0.0』なんだ。」

「で、この場合のホスト部が取り得る値の範囲は、0.00000000~1.11111111 ってことね。」

「8ケタできれいに分かれないとちょっと難しそうだけど、頑張れば何とかなるのかな。」

「8ケタできれいに分かれないとちょっと難しそうだけど、頑張れば何とかなるのかな。」 「これを10進数に直すと『0.0~1.255』なんだけど、ホスト部がオール0はネットワークアドレス、オール1はブロードキャストアドレスで使うから注意が必要だよ。」

「これを10進数に直すと『0.0~1.255』なんだけど、ホスト部がオール0はネットワークアドレス、オール1はブロードキャストアドレスで使うから注意が必要だよ。」

「実際にホストに割り振れるのは2進数でいうなら『0.00000001~1.11111110』の範囲だね。」

「11111110は11111111(=255)より1少ないから254で良いのかな。10進数でいうなら『0.1~1.254』ってことか~。」

「11111110は11111111(=255)より1少ないから254で良いのかな。10進数でいうなら『0.1~1.254』ってことか~。」 「さっきのネットワークアドレスと合わせて、選択肢から条件に合うのを選ぶと?」

「さっきのネットワークアドレスと合わせて、選択肢から条件に合うのを選ぶと?」 「172.16.0.1の『a』と、172.16.1.1の『b』だね!」

「172.16.0.1の『a』と、172.16.1.1の『b』だね!」 「正解!」

「正解!」 「やった~!!」

「やった~!!」

【 第24回 第1部 第6問 解答&解説 】

[解答]a,b.

[解説]

a.正 10101100.00010000.00000000.00000001(ネットワーク部(赤字)が同じ)

b.正 10101100.00010000.00000000.00000001(ネットワーク部(赤字)が同じ)

c.誤 10101100.00010000.00000010.00000001(ネットワーク部(赤字)が異なる)

d.誤 11000000.10101000.00000001.00000001(ネットワーク部(赤字)が異なる)

e.誤 11111111.11111111.11111110.00000000(ネットワーク部(赤字)が異なる)

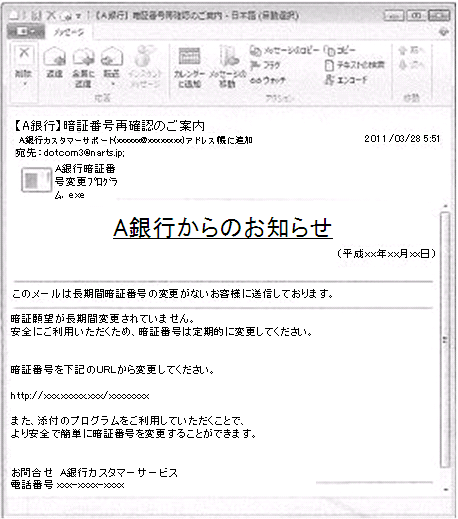

「コムたろうくん!こういうメールを受信したことはあるかな?」

「コムたろうくん!こういうメールを受信したことはあるかな?」 「あるよ!自分のは出会い系の料金払って下さいっていうメールだったけど身に覚えがなかったから無視しました。」

「あるよ!自分のは出会い系の料金払って下さいっていうメールだったけど身に覚えがなかったから無視しました。」

「暗号化される区間ってたくさんあるんだね!?」

「暗号化される区間ってたくさんあるんだね!?」 「そうだね。まずはこの図を見てもらおうか。」

「そうだね。まずはこの図を見てもらおうか。」

「これはわかりやすいね。S/MIMEやPGPは全ての区間が暗号化されるんだね!?」

「これはわかりやすいね。S/MIMEやPGPは全ての区間が暗号化されるんだね!?」 「SMTPSとPOPSはそれぞれSMTPとPOPとはどういう関係なんだろう?」

「SMTPSとPOPSはそれぞれSMTPとPOPとはどういう関係なんだろう?」

「閲覧の履歴の削除・・・これって過去の情報を消すってことだよね。」

「閲覧の履歴の削除・・・これって過去の情報を消すってことだよね。」 「そうだよ。IEやsafari、Firefoxといったwebブラウザを使用すると、アクセスしたWebページの情報を保持(持ち続ける)するんだけど、それらの情報を削除する作業のことだよ。」

「そうだよ。IEやsafari、Firefoxといったwebブラウザを使用すると、アクセスしたWebページの情報を保持(持ち続ける)するんだけど、それらの情報を削除する作業のことだよ。」 「ふ~ん、具体的にどんな情報が削除されるの?」

「ふ~ん、具体的にどんな情報が削除されるの?」 「なるほど!そんなに便利な機能だったんだね!」

「なるほど!そんなに便利な機能だったんだね!」 「ブックマークレットとブックマークは別物なの?」

「ブックマークレットとブックマークは別物なの?」 「うん、ブックマークを利用した技術がブックマークレットなんだよ。」

「うん、ブックマークを利用した技術がブックマークレットなんだよ。」 「ほうほう。」

「ほうほう。」 「ははあ、いちいち貼り付けなくても良いのか・・・するとスマートフォンなんかだと便利かもね。」

「ははあ、いちいち貼り付けなくても良いのか・・・するとスマートフォンなんかだと便利かもね。」