第24回 第2部 第5問

以下の条件を満たすRAIDレベルを、下の選択肢から1つ選びなさい。

・ 2台のHDDで構成し、それぞれのHDDにデータを冗長記録する。

・ 仮想HDDの記憶装置は、2台のHDDの合計容量の1/2以下となる。

a. RAID0

b. RAID1

c. RAID5

d. RAID10

「先生~、RAIDってな~に?」

「先生~、RAIDってな~に?」

「RAIDはレイドって読むんだけども、元々は・・・」

「RAIDはレイドって読むんだけども、元々は・・・」

「安価で低容量、価格相応の信頼性のハードディスクドライブを使って、大容量で信頼性の高いストレージ(補助記憶装置)をいかに構築すべきかを提案したものなんだ」

「安物のHDDを使って、お値段以上の性能を出そうって事?」

「安物のHDDを使って、お値段以上の性能を出そうって事?」

「まぁ、お値段以上かは使う人の感覚の問題もあるけど、なんとなくそんな感じだね。」

「まぁ、お値段以上かは使う人の感覚の問題もあるけど、なんとなくそんな感じだね。」

「安いHDDって信頼性は低いの?値段の違いは容量の大きさだけの違いじゃなかったんだ???」

「安いHDDって信頼性は低いの?値段の違いは容量の大きさだけの違いじゃなかったんだ???」 「価格相応の信頼性ってのは、安いHDDは壊れてデータが読み出せなくなったりする事が、高いHDDよりは起こりやすいって事ね。そうは言ってもしょっちゅう壊れるわけじゃないよ。」

「価格相応の信頼性ってのは、安いHDDは壊れてデータが読み出せなくなったりする事が、高いHDDよりは起こりやすいって事ね。そうは言ってもしょっちゅう壊れるわけじゃないよ。」

「普通のパソコンショップに並んでいるようなHDDは現在は容量の違い以外では、性能はそんなに違わないよ。だから同じ容量なら価格も大差ないよね。」

「ここで言う信頼性の高いHDDってのは、町のパソコンショップには普段置いてないようなお高いヤツの事さ。」

「なんだ~、じゃあボクんちのPCに入っているHDDが特別壊れやすいって話ではないんだね~。」

「なんだ~、じゃあボクんちのPCに入っているHDDが特別壊れやすいって話ではないんだね~。」

「ちょっと安心。」

「さて、RAIDの説明にもどろうか。」

「さて、RAIDの説明にもどろうか。」

「そもそもは安物のHDDをって話だったけど、RAIDを使えばHDDの信頼性やパフォーマンスを向上できることから、今では別に安物に限った話ではないんだ。」

「それじゃあ、どうやって信頼性やパフォーマンスを上げているかを説明していこう。」

「まず、HDDはそのうち壊れるモノという部分に着目しよう。」

「まず、HDDはそのうち壊れるモノという部分に着目しよう。」

「長~く使ってるとだんだん調子が悪くなって、そのうちファイルが開けなくなったりとかそういう事?」

「長~く使ってるとだんだん調子が悪くなって、そのうちファイルが開けなくなったりとかそういう事?」

「そうだね~。あとは強い衝撃を与えたりすると読み書きできない領域ができたりすることも無きにしもあらずだね。」

「そうだね~。あとは強い衝撃を与えたりすると読み書きできない領域ができたりすることも無きにしもあらずだね。」

「無きにしも・・・?なんでそんな回りくどい言い方を?」

「無きにしも・・・?なんでそんな回りくどい言い方を?」

「う~ん、最近のHDDは性能が良いからね。先生自身HDDが壊れたって体験はほとんどないんだ(笑)」

「う~ん、最近のHDDは性能が良いからね。先生自身HDDが壊れたって体験はほとんどないんだ(笑)」

「まぁ、一応壊れる前提で説明するね。」

「HDDが壊れた時に、ファイルが開けませんで終わっちゃったら困るよね?」

「そりゃそうだよ~。作りかけの資料とか、大切な画像とかが開けなくなったらショックだよ~。バックアップ取っとけば良かったって後悔だよ~。」

「そりゃそうだよ~。作りかけの資料とか、大切な画像とかが開けなくなったらショックだよ~。バックアップ取っとけば良かったって後悔だよ~。」

「そうだね、バックアップがあれば何とかなるよね。それがRAID1なんだ。RAID1はミラーリングと呼んだりもするよ。」

「そうだね、バックアップがあれば何とかなるよね。それがRAID1なんだ。RAID1はミラーリングと呼んだりもするよ。」

「RAIDって何種類もあるの?」

「RAIDって何種類もあるの?」

「そうなんだ。RAIDってのは大雑把にいうと2個以上のHDDを組み合わせて、1つのHDDのように扱うんだ。」

「そうなんだ。RAIDってのは大雑把にいうと2個以上のHDDを組み合わせて、1つのHDDのように扱うんだ。」

「そうすると容量が増えたり、バックアップを自動的に取りながら使うようなイメージになるんだけど、HDDの組み合わせ方で何種類か分かれるんだよ。」 「ふ~ん・・・。」

「ふ~ん・・・。」 「まずはRAID1の説明をしようか。」

「まずはRAID1の説明をしようか。」

「さっきも言ったようにミラーリングと呼ぶんだけども、これはミラー(鏡)+ing(現在進行形)なんだ。」

「一つのデータを2つのHDDに同時に記録していくんだ。あたかも鏡に映るかのように同じデータをね。」 「2個づつファイルができちゃうの?」

「2個づつファイルができちゃうの?」

「いいや、見えるのは1個だけ。2つのHDDのうち1つは影の存在と思ってちょうだい。」

「いいや、見えるのは1個だけ。2つのHDDのうち1つは影の存在と思ってちょうだい。」

「RAID1は片方は影の存在だから見た目の容量はHDD1個分で、でもデータが両方に記録されているから、どちらかが壊れても、残るもう一方からデータの読み出しは問題なくできるんだ。」 「なるほど~。それなら安心だね。」

「なるほど~。それなら安心だね。」 「じゃあ次はRAID0ね。ストライピングとも呼ぶよ。」

「じゃあ次はRAID0ね。ストライピングとも呼ぶよ。」

「これは、2台以上のHDDを合体させて一つのHDDとして扱うんだけど、一つのデータをバラバラにして、分散させて記録するんだ。」 「分散?」

「分散?」

「たとえばノートにメモを書く時をイメージしてみて。」

「たとえばノートにメモを書く時をイメージしてみて。」

「普通なら一文字ずつ書いていくよね。一文字書いて、書き終わったら次の文字を書いて・・・これの繰返し。」

「50文字書くとしたら1文字×50回分の時間がかかるね。」

「わかる、わかる。」

「わかる、わかる。」

「これを2人がかりで、分業して書いていったらどうなるかな。」

「これを2人がかりで、分業して書いていったらどうなるかな。」

「1人目が1文字書いている間に2人目が次の文字を書くんだ。こうすると50文字全部書き終わるまでの時間が短くなるのはイメージできるかな?」

「2人の息があってればね・・・。」

「2人の息があってればね・・・。」

「そこ大事なところね。そのためにRAIDを使うときは同じメーカーの同じ型番のHDDを使うとか、そもそもRAIDコントローラーってものが必要だったりとか、気を使う所があるんだ。」

「そこ大事なところね。そのためにRAIDを使うときは同じメーカーの同じ型番のHDDを使うとか、そもそもRAIDコントローラーってものが必要だったりとか、気を使う所があるんだ。」

「こうやって交互に書き込んだデータは縞々になるからストライピングって呼ぶんだよ。」

「なるほどね~。」

「なるほどね~。」

「まぁとにかく、RAID0はスピードが速くなるって事ね。あと、HDDの容量は2台組み合わせたなら2台の合計まるまるが使えるよ。」

「まぁとにかく、RAID0はスピードが速くなるって事ね。あと、HDDの容量は2台組み合わせたなら2台の合計まるまるが使えるよ。」

「でも、片方のHDDが壊れると分散しているデータの一部が失われるから、信頼性や耐久性ではちょっと残念な感じなんだ。」

「RAIDは信頼性も重要な要素なので、こんな信頼性の低いのはRAIDと呼ぶのはどうかなってところもあって、番外的な感じで『0』なんだよ。」 「へぇ~、そうだったんだ~。」

「へぇ~、そうだったんだ~。」 「次はRAID5の説明をしよう。」

「次はRAID5の説明をしよう。」

「RAID5は最低3台のHDDをつかって、データの分散の仕方やエラー訂正の仕方とか複雑にしてRAID0と1を合わせたような感じね。」

「スピードも速くて信頼性も高いんだ。(実はスピードが速いのは読み出しの部分に限るけどね)」

「へぇ~、すごいじゃん!」

「へぇ~、すごいじゃん!」

「まぁその分HDDがたくさんいるからコストは高くなるけどね。」

「まぁその分HDDがたくさんいるからコストは高くなるけどね。」

「じゃあ10ってのは?」

「じゃあ10ってのは?」

「これは実はね。『じゅう』じゃなくて『いちぜろ』なんだ。10(じゅう)って種類があるんじゃなくて、1+0なんだ。」

「これは実はね。『じゅう』じゃなくて『いちぜろ』なんだ。10(じゅう)って種類があるんじゃなくて、1+0なんだ。」

「ほへぇ~。」

「ほへぇ~。」

「つまりRAID1(HDD2台)で信頼性上げたやつをさらにRAID0(HDD2台)で高速化しているんだ。HDD4台必要になるね。」

「つまりRAID1(HDD2台)で信頼性上げたやつをさらにRAID0(HDD2台)で高速化しているんだ。HDD4台必要になるね。」

「ちなみにRAID01ってのもあって、これは0+1、先にRAID0で高速化したものをRAID1で信頼性を上げている。」

「どっちを先にするかで、スピードや信頼性が違ってくるから用途に合わせて使い分けるんだ。」

「色々あるんだねぇ~。」

「色々あるんだねぇ~。」

「さて、そろそろ設問を解いていこうか。」

「さて、そろそろ設問を解いていこうか。」

「冗長記録って難しい言葉だね。」

「冗長記録って難しい言葉だね。」

「どういう意味?」

「冗長ってのは無駄が多いって意味の言葉だけど、システムとかの話では予備とかバックアップ的な意味になるんだ。」

「冗長ってのは無駄が多いって意味の言葉だけど、システムとかの話では予備とかバックアップ的な意味になるんだ。」

「出番が無ければ無駄だけど、あったら安心ってことか~。」

「出番が無ければ無駄だけど、あったら安心ってことか~。」

「つまりこれはRAID1(ミラーリング)の事を言ってると思えば良い。」

「つまりこれはRAID1(ミラーリング)の事を言ってると思えば良い。」

「じゃあ仮想HDDってどういう事?」

「じゃあ仮想HDDってどういう事?」

「RAIDで複数のHDDを組み合わせて1台のHDDのように扱っているのを、仮想HDDって呼んでるんだね。」

「RAIDで複数のHDDを組み合わせて1台のHDDのように扱っているのを、仮想HDDって呼んでるんだね。」

「じゃあRAIDならどれも当てはまるね。」

「じゃあRAIDならどれも当てはまるね。」

「そうだね。カギはそのあとの2台の合計容量の半分以下って所ね。」

「そうだね。カギはそのあとの2台の合計容量の半分以下って所ね。」

「RAID0は2台組み合わせるなら2台分の合計の容量になるのは説明したね。」

「そうだったね。」

「そうだったね。」

「逆にRAID1は2台組み合わせても1台分の容量のHDDとしてしか扱えないのも説明したね。」

「逆にRAID1は2台組み合わせても1台分の容量のHDDとしてしか扱えないのも説明したね。」

「あ、そうか。二つ目の条件はRAID1の話になるんだね。」

「あ、そうか。二つ目の条件はRAID1の話になるんだね。」

「そしてRAID5はさっき説明したように最低3台のHDDを使うから、そもそも条件には当てはまらないね。」

「そしてRAID5はさっき説明したように最低3台のHDDを使うから、そもそも条件には当てはまらないね。」

「なるほどね~。じゃあ正解は『b』だね。」

「なるほどね~。じゃあ正解は『b』だね。」

第24回 第2部 第5問 解答&解説 】

[解答]b.

[解説]

a.誤。 RAID0はデータの冗長記録を実施しない。

b.正。 RAID1は2台のドライブを利用しデータの冗長記録を実施する。また、同じデータを2台のドライブに書き込みするため、全ドライブの合計容量の半分しか記憶領域が使えない。

c.誤。 RAID5は3台以上のドライブを利用する。

d.誤。 RAID10は複数の外部記憶装置(ハードディスクなど)をまとめて一台の装置として管理するRAID技術の方式の一つで、RAID 1でミラーリングされたドライブのセットを複数用意して、それらの間でストライピング(RAID 0)する方式。

RAID 10では、2台以上のドライブをまとめたセットを2セット以上用意する。

ストライピング(RAID 0)により各セットに均等にデータを割り振って同時に記録を行うが、セット内ではドライブ間でミラーリング(RAID 1)を行って同じデータを複数のドライブに同時に記録する。

速度と耐障害性の両方を同時に高めることができる方式で、最低4台のドライブが必要となる。

いずれかのセットですべてのドライブが故障するとデータが復旧できなくなる。

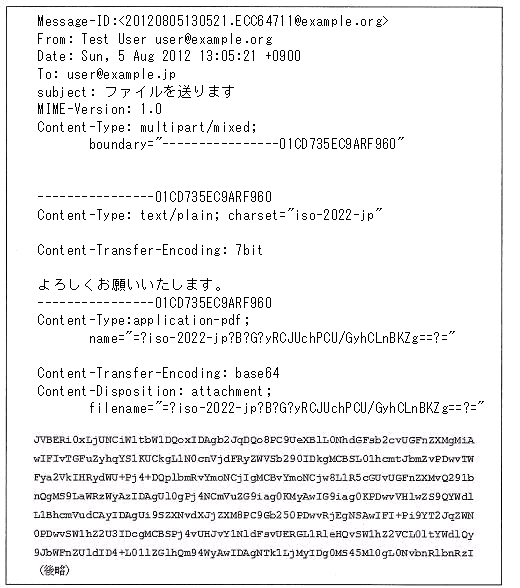

「このメールは宇宙からのメッセージなの?」

「このメールは宇宙からのメッセージなの?」 「ははは、コムたろう君は面白いことを言うね!」

「ははは、コムたろう君は面白いことを言うね!」 「そっか~。メーラーが仕事するのには必要だけど、ユーザーは意識しなくてよい情報があって、普段ボク達はそれを見てないって事なんだね。」

「そっか~。メーラーが仕事するのには必要だけど、ユーザーは意識しなくてよい情報があって、普段ボク達はそれを見てないって事なんだね。」 「ええ?!画像とかの添付ファイルは送れないの???」

「ええ?!画像とかの添付ファイルは送れないの???」

「よく共通鍵とか公開鍵とか出てくるけどこれってなんだろう?」

「よく共通鍵とか公開鍵とか出てくるけどこれってなんだろう?」 「暗号化するときの方法のだね。」

「暗号化するときの方法のだね。」 「そうそう、そんな感じだった。」

「そうそう、そんな感じだった。」 「解くためのカギは別に持っているから問題ないんだね。」

「解くためのカギは別に持っているから問題ないんだね。」 「オンラインバンキングって、銀行まで行かなくてもインターネットを使って振込とかできるやつだっけ?」

「オンラインバンキングって、銀行まで行かなくてもインターネットを使って振込とかできるやつだっけ?」 「そうだね。窓口までわざわざ出向いて、順番を待つ必要がないから便利なサービスだね。」

「そうだね。窓口までわざわざ出向いて、順番を待つ必要がないから便利なサービスだね。」 「パスワードが重要なのはわかるんだけど、ソフトウェアキーボードって面倒だよね。なんであれを使うんだろう?」

「パスワードが重要なのはわかるんだけど、ソフトウェアキーボードって面倒だよね。なんであれを使うんだろう?」 「そんな事が出来るのっ?!」

「そんな事が出来るのっ?!」 「ポート番号てなんだ~???」

「ポート番号てなんだ~???」 「ポート番号というのは通信相手の種類を特定する番号のことだよ。」

「ポート番号というのは通信相手の種類を特定する番号のことだよ。」 「通信相手の種類?」

「通信相手の種類?」 「なるほど!じゃあ今回の問題の選択肢aは正解だね!」

「なるほど!じゃあ今回の問題の選択肢aは正解だね!」