姓のみで知られている歴史上の人物がいます。バイエルもその一人。しかし、フルネームで呼ばれることなどなく、まして、その生涯はほとんど知られていないことが多いようです。

このような現象は西洋人音楽家、なかでも教則本の作者や僅かな作品しか知られていない作曲家に多いようです。

バイエルと言っただけで判る、ということはそれだけ有名人の証しなのでしょうが、そこで終わってしまうのです。

*

それはともかく、バイエル。

名前は知れ渡っているけれでも、一体どんな人物なのか誰も知らない。その謎に挑んだのが本書です。

著者はバイエルについて調べますが、音楽辞典にも具体的な記述がほとんどなく、ドイツ語の文献も否定的な論調だけで簡単な履歴すらないことに驚きます。先行研究がなく判らないことだらけであまりの存在感のなさに、本当は存在しなかったのではないか、複数者による変名ではなかったのかと疑いさえ抱きます。

日本でもこんなに普及し教則本の代名詞とも言えるバイエル本人の存在が不透明なのです。

しかし、日本におけるバイエルの導入が明治期の音楽取調所にあることを突き止めた著者は、その時の人物、文献、版の調査を行うなど手探りで地道な努力を続けます。

*

ところが、知人の協力やネットの情報を得ても謎は謎を呼ぶばかりです。探求心はついに著者を本国に向かわせることになります。

幸いなことに、マインツで『バイエル』初版を売り出したショット社は現在も有力な楽譜出版社として存在しています。著者はそこで初版の探索などを行います。

バイエルはショット社の近くに住み、そこで数多くの編曲ものを手掛けたことから、その住居探しも行います。

さらには生地クヴェアフルトに赴くなどして、教会の洗礼記録から生年を確認、従来の記述より3年後であったことを発見します。

出会いや助力によって少しづつバイエルの姿が近づいてきます。

このような地味な調査は、当時から進んでいたデータベース化、インターネットの発達によって便利になっていますが、最終的には当時の資料が決め手になります。第2次大戦で戦禍を被ったドイツにおいても200年も前の記録が大切に疎開され保管されていたり、有能かつ親切な図書館員や関係者によって調査が継続できたことは重要です。この辺りは記録を軽視する(そもそもすぐに破棄したりする)某国とは大違いです。いかに資料に精通した図書館員の存在が大きいかも分かりました。

*

フェルデイナント・バイエル(Ferdinand Beyer, 1806-1863)は、仕立て屋の父、音楽家の家系の母のもとに生まれました。父親は親方(マイスター)の資格を持っていましたから生活に困ることはなかったでしょう。幼いころから母親からピアノの手ほどきを受けたかも知れません。

その後、なんと、大バッハがいたライプチッヒのトマス教会で学びました。父親がはやくに亡くなったためか、子は音楽の道へ進みます。

しかし、メンデルスゾーン(1809-47)やシューマン(1810-56)らが活躍した時代に楽譜出版社の専属のような編曲者が名を残すようなことはありませんでした。

ピアノが発達し、市民社会に受け入れられるようになっていた当時は易しい編曲ものの需要が多くあったようです。再生装置が無い時代ですから家庭で楽しむための小曲が売れたそうです。バイエルは売れっ子編曲者として知られました。そのような状況は子供向け教則本の需要も高かったはずです。

個人的な感想ですが、私はバイエルを弾いていると、練習曲というよりも、どこか平穏な郷愁に似た思いを感じます。

この本を読んで、この曲想がバイエルの幼いころの母親とともに過ごした経験によっているのではないかという想いを強くしました。著者が示唆するように、これは教則本の形をとった自身の追憶による変奏曲なのだとしても無理がないように思えます。∎

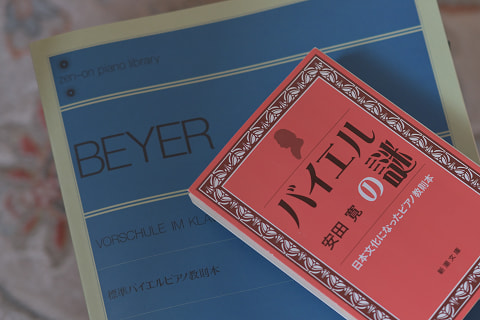

安田 寛著『バイエルの謎:日本文化になったピアノ教則本』(新潮文庫)2016年3月刊.

Nikon D5600 / AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G

第88番はバイエルらしい『バイエル』のひとつですね。私にとっては遥かに先の曲です。

Ferdinand Beyer, Op 101, 88