『文芸復興の時代 世界の歴史7』社会思想社、1974年

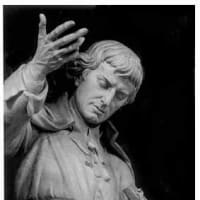

14 イワン雷帝

1 双頭の鷲

モスクワの起源は、キエフやノブゴロドなどにくらべるとはるかに新しい。

もともとこれは川の名で、その語源をたどればロシア語ではなく、フィン系の言葉であったという。

こんにちのモスクワ市も、そのはじめは「クッコバ」とよばれる寒村で、辺境の一宿場にすぎなかった。

古い年代記によると、十二世紀の中葉(一一四七)にスズダリ公ユーリーが、その同盟者であるセペルスキー公スビャトスラフにあてた手紙のなかで、「兄弟よ、モスクワに来れ!」――と書いている。

これが文献上にその名が登場する最初である。

この九年後に、ユーリーはこの村に木柵をつくったが、これがこんにちのクレムリン(城壁)の前身である。

このような一寒村が、どうして「第三のローマ」といわれる大都市に発展したがということは、ロシア史の「謎(なぞ)」ともいわれる。

それでも歴史家はモスクワの興隆について、いくつかの原因をあげている。

まず第一に、タタールのロシア侵入このかた、「森林と沼沢」でかこまれたモスクワはロシアでもっとも安全なかくれ場所となり、南方からの避難民がぞくぞくと集まってきたこと。

第二に、もとの商業路(いわゆる「ワリャ-クからギリシアへの道」)がドニエプル川からボルガ川上流に移動し、これまでのキエフにかわってモスクワが新しい東西貿易の中心点となったこと。

そして第三に、歴代のモスクワ公がとってきたがめつい領上買収政策が成功したこと、などである。

たとえば、初代のダニール公は、隣国のコロームナ公をだましうちにして捕え、その領土を奪ったし、二代のユーリー公も同じ方法でモジャイスクを併合した。

三代目のイワン(一世)は「カリタ」(財布)とあだ名されたように、金銭高いことでは父祖をしのいだ。

彼はタタール汗とその妻妾(さいしょう)たちを高価な贈り物で買収し、その虎の威をかりて政敵のトベリ公を追放し、ついに汗から「ルス大公(ロシアの元首)のお墨付をもらい、ルスの諸公が汗におさめる貢納の徴収請負い権を手にいれ、そのうわまえをはねてますます私腹をこやした。

このイワン・カリタのとき、モスクワは七つの都市、五十一の郡、四十の国有村をもつ大国になりあがったが、その大部分は買収によるものである。

日本では足利幕府の全盛期がまだつづいている一四四〇年のこと、一修士ミハイルという者がノブゴロドの大主教を訪れていった。

「モスクワでは本日はたいへんな喜びようです。」

「それはまたなんとして?」

「モスクワ公に男児が生まれ、イワンと名づけられました。

この子はやがてノブゴロドの慣習を打破し、われらの町に破滅をもたらすことになりましょう。」

これが、イワン三世(在位一四六二~一五○五)の誕生にまつわる説話である。

その治世四十三年間に彼は、ノブゴロドをはじめとする当時のロシアの三つの自由都市国家を滅ぼし、スズダリ、トベリなど六つの公国を併合し、東北ルス(ドニエプル川右岸の地)の全域にわたる統一国家をつくった。

そしてここに「内紛」を片づけたロシアが、いよいよ「外敵」(ポーランドとリトワ)と相対することになり、これより約四十年間の戦乱時代をむかえる。

ところで、イワンの最初の妻はトベリ大公の妹マリアであったが、若死にしたので、彼はもっと「有力な」後妻を求めた。

そのころ、ローマには、トルコに滅ぼされた(一四五三)東ローマ(ビザンティン)帝国の最後の皇帝の姪にあたるソフィア・パレオローグが、孤児として暮らしていた。

ぬけめのないイワンは、これにプロポーズして成功した。

「彼女はまれにみる狡猾(こうかつ)な女性で、その夫にたいして大きな力をもち、これを操縦した」と、モスクワの宮廷をおとずれた一外国人は記している。

このソフィアにしたがって、コンスタンティノープルから亡命した多数のギリシア人がモスクワにはいり、タタール式のこれまでのモスクワ宮廷にビザンティン・ローマ流の「新風」がもたらされることになった。

当時のモスクワは戸数四万五千、人口十一万。

これよりクレムリンや宮殿も石造りにかえられ、外国の使臣を謁見(えっけん)する豪華な「稜角(りょうかく)の間」もつくられ、イタリアの名匠フィオラベンティの設計になるウスペンスキー寺院(ここで歴代のツァーリの戴冠式が行われる)や、ブラコベシチェンスク教会堂(ツァーリが日夜礼拝するプライベートな教会)も建立された。

イワンの立居振舞もにわかに荘重となり、「全ルスのツァーリ」という新しい称号を名のり、東ローマ皇帝にならって「双頭の鷲」をその紋章とした。

「ツァーリ」というのは、ツェサーリ(つまりラテン語のカエサル、英語のシーザー)という古いロシア語がつまった言葉で、ドイツ語のカイザーと同じ語源で、もともとローマ皇帝の称号であった。

イワンがはじめてツァーリを名のったのは、ソフィアとの政略結婚によって自分が東ローマ皇帝の唯一の合法的な継承者となったという、自負からきている。

ここに、ロシアの新しい「神話」(帝王神権説)がはじまるのである。

ロシアに亡命したコンスタンティノープルの総主教エレミアは、「古きローマは異教徒によって滅ぼされ、第二のローマなるコンスタンティノープルも、サラセンの子孫にして神をおそれざるトルコ人によって占領された。

ツァーリ陛下の偉大なるロシア帝国こそ第三のローマであり、世界において陛下のみが真にキリスト教の皇帝とよぶのにふさわしい云々」――といっている。

つまり、ロシアが世界のキリスト教の総本山であるというわけ。

これまでは、「モスクワ公」にたいして同輩であったルスの諳公たちも、いまでは「ツァーリの奴隷(ホローブ)」というへりくだった称号を用い、いかめしい玉座のまえでひたいを地にすりつけて平身低頭することとなった。

「主君(ゴスダーリ)」とか「専制君主(サモジェルジェッツ)」とかいう新しいロシア語も生まれた。