インターネットが普及する前は、「パソコン通信」なるデータ通信

サービスがあった。

~受話器と結束しているのは「音響カプラ」

当時の電話機は 普通は「黒電話」だった・・・

パソコン通信とは、会員制の電子メールや電子掲示板、会議室(フォーラム)などの

サービス形態であり、世界的には、1979年に CompuServeがサービスを開始、日本では1986年4月にPC-VAN がサービスを開始した。(翌年にはNifty-Serveも起ち上がった。)

画面はDOS、当然、文字だけ。

その背景にあったのは、昭和60(1985)年4月に、電気通信事業法などが制定・改正され、「通信の自由化」が推進され、日本電信電話公社もNTTへと移行

していた・・・が、いかんせん、アクセスポイントが東京、大阪、名古屋にしかなく、東京以外は、回線数も少なく、なかなか繋がらなかった。

「遅れては ならじ !!」と、PC-VAN に加入したものの、アクセスはいつも東京であり、しかも当時は、電話料も通常の電話料金と同じ体系だったので、いきおい通話料は「数万円/月」という有様だった・・・。

何しろ、小さな画像1枚ダウンロードするのに30分は ゆうにかかった・・・という時代である。

そこで、ハンドルネームは「真愚郎」(まぐろ)~ホントに愚かな野郎、を名乗った。(以後、インターネットでもmagroを使っていたが、少しトシとってきたので、ManGrow(・・・ちょっと成長?)を使っている。)

PC-VANの掲示板で、

「人件費のかかる郵便配達が全国一律の値段で配達されるのに、電線の中を通過するデータの送受信は何故、距離とともに値段が高くなるのか?」、と問題提起したところ、「電線を張る費用や電算機の費用、償却費、運営費などを何と心得る?」などと、さんざん叩かれた・・・。

反論者のプロフィールを調べると、ほとんどがNTT関係者だった・・・・。

それからほどなくして、キャプテン・システムという、全国一律3分間30円というビデオテックス網が普及しだした。

なんだ、やれば できるやん、というのが正直な気持ちだった。

キャプテン・システムは、「CA?TA!N」という、訳のわからない表示であったが、Character And Pattern Telephone Access Information Network Systemの略、だったそうである。

やけに文字が大きかった・・・

金沢の北陸通信局ビルへ画面制作の現場を見に行ったり、保谷市(現在の西東京市)からメル友の女の子がわざわざ会いに来てくれたり・・・と、まぁ、値段を気にせずにいろいろと駆使したものだった。

通信速度は、けっして速いとは言えなかったが、料金体系や図画表示ができた(写真や動画は表示できなかった)ことは、普及を感じさせるものがあった。

キャプテンシステムは、1984年11月30日にサービスを開始し、2002年3月31日にサービスを終了した。終了の理由は、インターネットの普及である。

昭和63年5月、当時、富山商工会議所ビル内にあった富山県

産業情報センターでもパソコン通信が開設され、その推進に尽力された、ときの専務理事 加納秀範さんに敬意を払って

「加納ネット」、通称「カノン」と名付けた。

その命名の現場にいたことは非常に幸いで名誉なことと思う。

「KANON」の情報内容は、

1.企業情報交換(情報センター所蔵VTR紹介、企業・製品紹介)

2.富山県行政案内・県内市町村行政案内

3.各種催事案内・文化・スポーツ・趣味

(商工会議所・商工会の催事案内)

4.特定の議題による電子会議

(商店街活性化フォーラム、経営指導員フォーラム)

5.会員相互による電子メール

(電子メールは日常の業務連絡にも応用可能)

というものだった。(富山県新世紀産業機構H7理事会資料より)

この場でも「magro」の名で、「商店街活性化フォーラム」や、「経営指導員フォーラム」のフォーラムマネジャー(シスオペ)を務め、盛り上げようと努力した。

会員の中には、フォーラムの内容よりも、PCのハード面や、操作方法等に興味を示す者も多く、まぁ、それだけPCというものが物珍しかった時代でもあったのだが、肝心のフォーラムの議論はなかなか深耕していくことがなかった。

また、富山商工会議所の中にあったということで、富山県商工会連合会が「KANON」を敬遠し続けたので、県内の商工会からもなかなか参加してもらえなかった、という残念な状況にあった。

それが理由ということではないが、平成4年には現在の富山市高田に移転し、平成13(2001)年には、21世紀を迎えたということで、富山技術開発財団、富山県中小企業振興財団、富山県産業情報センターが統合され、名称も「富山県新世紀産業機構(Toyama New Industry Organization)、愛称「TONIO(トニオ)」に なったという経緯がある。

「加納ネット」の「KANON」は、いつからか、「Kitanihon Administrative News On-line Network」の略である、ということになっていた・・・。

そして・・・、平成8年度からは「インターネット活用情報交流事業」が予算化されるとともに、「KANON」は消滅した・・・。

ところで、

「kanon」とは、もともとはギリシア語で「規則」を意味する、「規範・追走曲・正典」などのことである。

追走曲というのは、厳格な模倣による対位法的楽曲のことであり、有名なものでは「パッフェルベルのカノン」。なじみ深い「輪唱」もこれに当たる。

正典というのは、キリスト教会によって公に認められ,信仰・教義・生活に規範を与える、正しい文書のことであり、そうではないものはアポクリファ(偽典・外典)と呼ばれている。

「KANON」への思い入れが強かった理由を察してもらえるだろうか?

呼び方が似ている、カメラや電子機器メーカーの「キヤノン」は、(「ヤ」は小さく書かない・・・)もともと観音様を表す「KWANON」が語源なのだが、発音が「CANON」と「観音(カンノン)」が似ていること、「CANON」の原意である「正確・精緻」が社是であったこと、世界の標準、業界の「規範」を目指すという企業の志を表すために「Canon」という社名にしたとのことである。(キヤノンのHPより)

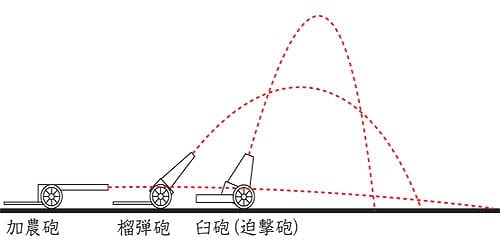

カノン砲(Canon)が、現在でも「加農砲」として使われている

ことには驚きを禁じ得ない。

________________

日本統治下の1931年、台湾代表として全国高校野球選手権に出場し、準優勝を果たした嘉義農林学校(通称:嘉農=かのう)野球部の実話を描いた映画「KANO1931海の向こうの甲子園」が、2015年1月24日に公開予定となっている。

台湾映画なのだが日本語がほとんど、という映画であり、まぁ、時代がそういう環境だったということを忠実に描いているのかもしれない。

(映画が日本語なので台湾語の字幕が入っている)

嘉義農林学校 の近くにある 烏山頭ダム 完成の翌年のことのようで、当然、台湾人が尊敬してやまない「八田與一」も映画に登場する。

・・・にしても、夏の甲子園は主催が朝日新聞社だもんなぁ。。。。