●毒ガス戦

『毒ガス戦と日本軍』

吉見義明 (2004年発行)

Ⅰ 第1次世界大戦の衝撃 1915―1930

3 毒ガス開発の再開

海軍の開発

1923年4月1日、海軍技術研究所が東京築地に創設された。次いで同研究所研究部第2科に化学兵器研究室が設置された(担当者・金子吉忠造兵大尉)。しかし、関東大震災で研究所がほぼ全滅したため、焼け残った火工工場で研究を継続した。研究室は科学研究部第2科に編成替えされた。1930年、神奈川県の平塚火薬廠内に第2科平塚出張所が開設されたのでここに移転し、規模は数十倍になった。1933年には、毒ガス(N剤・S剤・T剤)製造実験工場が設置され、1934年4月には化学研究部に発展する。

海軍の相模海軍工廠跡を訪ねて(2022年4月9日)

略史

昭和 5年 海軍火薬廠用地の一部割愛を受け、海軍科学研究部化学兵器研究室が平塚出張所を開設

昭和 8年 平塚出張所に一号・二号・三号特薬兵器の製造実験工場を建設

昭和 9年 海軍技術研究所化学研究部として独立

昭和12年 特薬庫、火薬庫、爆発円筒及び特殊化兵研究室などを建設。総敷地面積は124,000平方メートルに

昭和17年 相模海軍工廠(寒川町)の新設と同時に、化学研究部が相模海軍工廠化学実験部になる

昭和20年 終戦、廃廠

第一次世界大戦後、日本は化学兵器の調査研究と技術開発に着手、大正11年に艦政本部内に担当部署が設置され、翌12年には海軍技術研究所となり化学兵器の研究と技術開発を開始。

相模海軍工廠では士官・常用工・徴用工員・女子挺身隊員・勤労動員学徒等3,500人余りが従事し、主として化学兵器・火工兵器の研究開発・製造が行われた。

海軍では毒ガスを攻撃用よりは防御用とすると認識が強く、相模海軍工廠では防毒マスクの生産が主力だった。(相模海軍工廠より)

*A事案区域とは、環境省が平成 15 年に実施した<昭和 48 年の「旧軍毒ガス弾等の 全国調査」フォローアップ調査※1>において終戦時における旧軍の化学兵器に関連する情報を集約した結果を踏まえ設定したA事案(毒ガス弾等の存在に関する情報の確実性が高く、かつ、地域も特定されている事案)に該当する区域のことです。具体的には、以下の3区域となります(図1参照)。

①旧相模海軍工廠跡地(神奈川県寒川町内)

②旧相模海軍工廠化学実験部跡地(神奈川県平塚市内)

③ 旧陸軍習志野学校跡地(千葉県習志野市・船橋市内)

・『日本の中国侵略と毒ガス兵器』 歩平著(山邊悠喜子、宮崎教四郎訳

明石書店 1995年発行)

第13章 毒ガスは消えず

隠れた災難はなお消えず

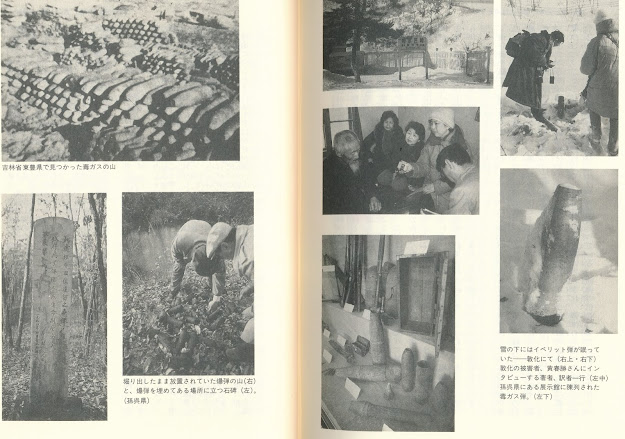

上に述べたごとく処理された日本軍の化学兵器は、日本軍が1945年8月15日に降伏した際、自分たちの侵略した土地に遺棄していった化学兵器である。普通の兵器の中に混じっていたとはいえ、きめ細かな検査を行えばやはりより分けることが可能であり、簡単な処理によって、少なくともある程度の期間、その危害を回避ないし軽減することができる。ところが一部の化学兵器は、日本軍が犯罪行為を隠蔽する為に、故意に深い山の中や川に捨てていったから、機を逸せず発見するのは難しく、いつでも起こり得る隠れた災難となった。こうした毒ガス弾は平和な人類にとって深刻な危害である。

SNSで人気「ウサギの島」が背負った〝毒ガスの歴史〟大久野島を歩く

加害の歴史」北九州市の毒ガス工場 第二次世界大戦で旧陸軍が使用

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます