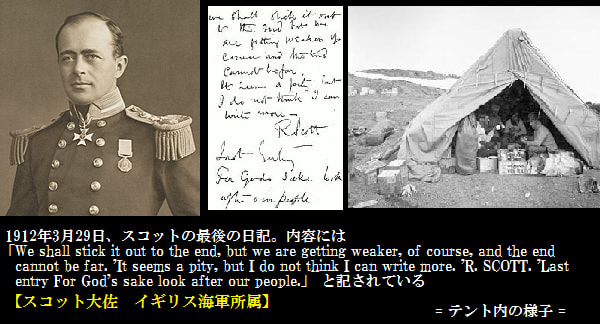

近代の探検家 = ロバート・ファルコン・スコット・南極探検家 =

~ 南極点到達レースの敗者 / 英国海軍大佐 ~

南極点到達レースの敗因・遭難の原因の分析

スコット隊がロアール・アムンセン隊に敗れ、遭難死した理由については、その当時から数多くの者が分析を行っている。

中でも、スコット率いる南極探検隊に参加し、スコット達の捜索隊にも参加した、アスプレイ・チェリー=ガラードらは、スコットがアムンセンに遅れをとった事や遭難死に至ったその敗因について、以下の様な分析を残している。

アムンセン隊は犬ゾリとスキーによる移動で極点に到達したが、スコット隊は当初使用した雪上車、主力とした馬による曳行が悉く失敗し、人力でソリを引かざるを得ず、いたずらに体力の消耗を招いた。

寒冷な気候に強いとされる品種の馬を用意していたものの、馬そのものの体重が重いため雪に足をとられたり、クレバスに転落した事などに加え、馬が生存できる耐寒温度を遥かに下回っており、馬は体力の低下とともに次々に死んでいった。

アムンセン隊では現地に棲息する海獣を狩るなどして携行食糧を少なめに抑え、足りなかった場合は犬ぞりの犬も食用としている。

一方スコット隊は全ての食料を持ち運んだ。 特に馬のための干草類は現地では全く入手できるものではなかったうえに、馬の体力消耗で思いのほか早く尽きてしまった。

アムンセン隊が南極点到達を最優先していたのに対し、スコットは地質調査等の学術調査も重視しており、戦力を分散させる結果となった。

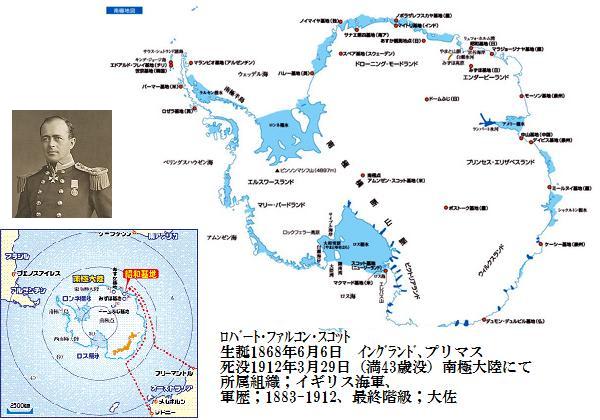

アムンセン隊は南極点への最短距離にあたるクジラ湾より出発したが、スコット隊は学術的調査の継続のため、より遠いマクマード湾より出発せざるを得なかった。

スコット隊の最終メンバーは、43歳のスコットを筆頭として30代が中心であり、30歳未満の若い隊員はバウアーズ一人だけであった。

夏期としては異例とも言える長期間の暴風雪に見舞われた。

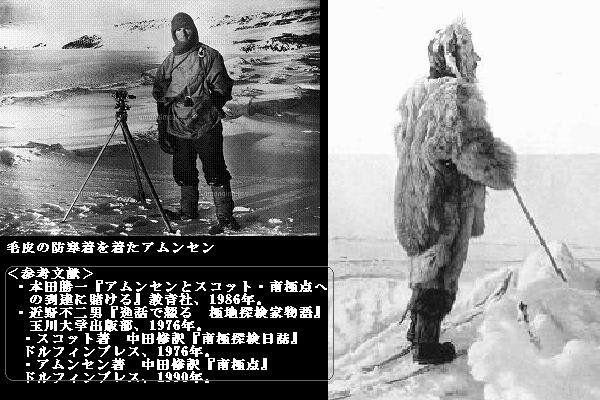

この他にも、アムンセンは北西航路の探検時に越冬した際、地元のイヌイットから犬ゾリの使い方や、毛皮を使った防寒着の作り方など、寒帯での生存術を学んでいた。 また隊員はクロスカントリースキーが盛んなノルウェー出身だったため、スキーによる長時間の滑走にも慣れていたが、スコット隊はそのような技術や知識を持つ人間がいなかったことも要因とされる。

何よりも、スコットとアムンセンは南極探検の動機が全く異なっていた。アムンセンは子供の頃から純粋に極地探検を人生の目標としており、南極探検はあくまでもアムンセンの個人的な動機によるもので、探検の途中で重大な危機に遭遇した場合にはアムンセン自身の判断で引き返せる余地もあった。

これに対し、スコットは大英帝国の威信をかけた国家事業の代表者として選ばれ、国家の期待を一身に背負って南極探検に臨んでいた。

そのため、スコット隊が初期の段階で雪上車の故障や馬の全滅といった想定外の危機に見舞われても、スコットは国家の期待に背いて引き返すことを潔しとせず、職業軍人としてのプライドもあって、そのまま死へと向かって前進を続ける以外に選択肢を見出すことができなかったとも言える。

防寒服

アムンセン隊はアザラシの毛皮などで作られた伝統的な防寒服を用いたが、スコット隊の服は牛革を重ねた形状の防寒服であり、汗などの体から出る水蒸気を吸い込みそれが次第に逆に体温を奪う結果となり、最後は保温の役目を殆ど果たしていなかったとも考えられている。

なお、この防寒服を製作したのはバーバリー社である。

輸送手段

南極の最深部の気候はスコットの想定を遥かに超えており、1トンの荷物を曳ける大型馬に至ってはデポ(前進基地)を設置する為の往路の段階で次々に喪失しているなど、彼の用意した装備は南極の気候に耐えられるものではなかった。

犬ゾリはスコット隊も用いていたが、小規模(アムンセンはスコットの3倍以上の116頭)かつ極めて限定的な補助用途であった。

前回1901年の南極探検の折、スコットは訓練不足の犬が使い物にならなかった反省として、荷物の移動手段を馬と機械に頼ったのが仇となり、両方とも途中で使い物にならなくなってしまい、最終的に人力が主体となってしまった。

ただし、人力を主体とすることが必ず失敗につながるわけではなく、事例としてノルウェーのフリチョフ・ナンセンは、グリーンランド横断の時、二ヶ月間人力で橇を引き、5人の隊員を一人として欠くことなく探検を成功させている。

当初、南極点到達隊は4人の予定で資材・食料などを計画していたが、スコット自身の判断で土壇場で5人にした事が影響を与えたのは否めない。

一人の増加とはいえ、4人用テントでの十分な休息は困難となり、荷物の増加に伴い移動時間も増大する等、探検の末期にはその悪影響は甚大なものとなっていた。

これは、一人でも多くの隊員に南極点到達の栄誉を分け与えたいというスコットの情によるものと考えられている。

移動コース

スコット隊のルートは約1,500kmと若干長距離であるものの、大部分がシャクルトンなどこれまで数次のイギリス探検隊により踏破済みのルートで、地形やコースコンディションなどはほぼ把握されており、未知の部分は全体の約1割の155kmに過ぎず、リスクは比較的低いと見られていた。

一方アムンセン隊が選択したルートは直線距離こそ若干短いものの、約1,150kmの全行程が未踏破であるどころかベースキャンプを設置する上陸地点からしても、誰も上陸したことが無かったという文字通り手探り状態からのスタートであった。

結果としてアムンセン隊のコースは比較的平坦なコースとなったが、スタート時点ではその事実は判明しておらず、コースの状況如何によっては大回りもしくは探検中止を余儀なくされていた。

あるいはスコット隊と同じく何らかのアクシデントにより遭難していた可能性すらあった。 このため単純に距離の長短をもってスコット隊が不利だったということはできないという意見もある。

学術調査

スコット隊は、学術的に大きな価値を持つもの(南極がかつてゴンドワナ大陸の一部だったことの証拠であるグロッソプテリスの化石など)が含まれていたとはいえ、35ポンド(約16kg)におよぶ標本を最後まで手放さずに持ち帰ろうとしていた。

その分、スコット隊の隊員達が運ばなければならない荷物の重量はより増加し、彼らの疲労を限界以上に深めていたことも否定できない。

リーダーシップ

日本の西堀栄三郎は、両者の生い立ちや隊の運営の仕方にも原因があることを指摘している。

まず、アムンセンが少年の頃から極地探検家(当初は北極だった)になることを夢見て必要となる準備を進めてきた。 一方のスコットは、南極探検の計画者である王立地理学協会のクレメンツ=マーカム卿によって隊長に抜擢された。

その理由はスコットがたまたまマーカム卿の従兄弟と同じ海軍の部隊に所属していたからである。 いうなればスコットの極地探検はマーカム卿によりお膳立てされていたものであった。

このことから、南極行きを志した時点で既に両者の間に「心構え」の差ができていたと指摘している。

また、アムンセンは隊員の自主性を尊重するチームワークで運営したことに対し、スコットは、イギリス海軍式の階級制度を取り入れた運営だった点も指摘している。

アムンセンの場合は、隊員に装備品の改良の提案を募集するなどし、隊員全員が参画意識を持って自主的に一つの目的に向かえるよう配慮した。

一方スコットの場合は、階級制度による上意下達的な隊の運営が隊員の士気にも影響し、細心の注意を払うことができなかったものと推測している。

西堀は、仕事というものは自らが強い「やる気」をもってやるのでなければ「細心の注意で」など決してできるものではない、と自らの南極体験から指摘している。

さらに、アムンセンは、リーダー自らが常に平常心を持って決断し行動できるよう、「行ってみて、無理ならば引き返せばいい」というような楽観的態度を心がけた。

一方スコットの場合は、極点到達がアムンセンに先を越されたときに帰途の不安をのぞかせているが、リーダーが少しでも不安顔をのぞかせるとそれが隊員にも伝播し、隊員の不安をもつのらせ、平常心を失わせ、重要なときに物事の判断を誤らせることになったと指摘している。

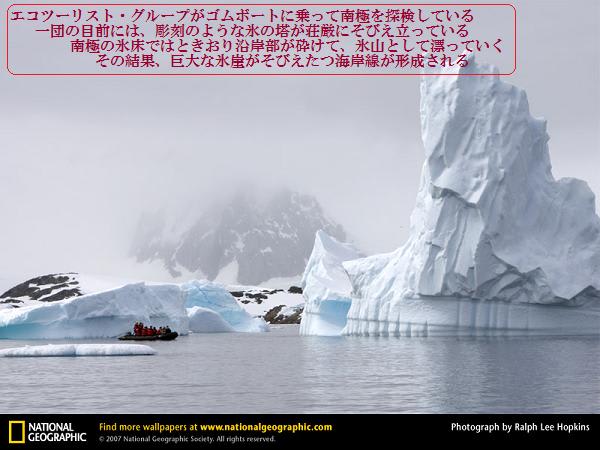

20世紀に入っても、人類にはまだ地球上に「未知の世界」が残されていた。

その一つが両極地方であった。

その過酷な自然条件は人を寄せ付けず、それに挑んだ数多くの探検家の命を奪っていった。しかし、今世紀に入り、ついに極点への到達が果たされた。

まず1909年、ピアリー(アメリカ)によって北極点が。そしてこのニュースは、ある一人の探検家にとって転機となった。

さらにもう一人。

アムンセン(ノルウェー)とスコット(イギリス)である。

奇しくも「競争」となった南極点到達への道のりは、劇的な結末を迎えることになったのです。

【 We are the WORLD 】

https://www.youtube.com/tv?vq=medium#/watch?v=OoDY8ce_3zk&mode=transport

※上記をクリック賜ればバック・グランド・ミュージックが楽しめます

----------下記の姉妹ブログ 一度 ご訪問下さい--------------

【壺公夢想;紀行随筆】 http://thubokou.wordpress.com

【浪漫孤鴻;時事心象】 http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/

【壺公栴檀;ニュース・情報】http://blogs.yahoo.co.jp/bothukemon

【壺公慷慨;世相深層】 http://ameblo.jp/thunokou/

・・・・・・山を彷徨は法悦、その写真を見るは極楽 憂さを忘るる歓天喜地である・・・・・

森のなかえ

================================================