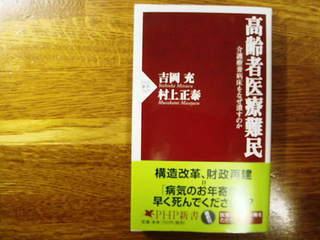

サブタイトルに

「介護療養病床をなぜ潰すのか」とあります。

2008年12月29日第1刷。

著者は2人で、分担で書いています。

前半の「介護療養病床」の箇所は、医師である吉岡充氏。

後半の政策的な部分は、村上正泰氏。

村上氏は、大蔵省(当時)に入り、厚生労働省に出向中に医療制度改革に携わる。現在は、退職して、広島県に戻っている。

医療と介護の現場は、制度的なこと、経営的なこと、医療技術的なことと広範な知識が必要で全貌を把握するのは大変ですが、本書では、政策形成の現場のプロセスに詳しい2人の専門家によって現状がわかりやすく説明されています。

○ 概念のすりかえ(「介護療養病床は『社会的入院』だ」)があって、大量の「医療・介護難民」が発生しそうなこと

→本書の冒頭部分を少し丁寧に読む必要があります。

○ 高齢者に関する制度を(医療・介護・年金)縦割りでなく総合的に考えるべきこと、政治の役割が大きいこと

ことを主張しています。

「介護療養病床をなぜ潰すのか」とあります。

2008年12月29日第1刷。

著者は2人で、分担で書いています。

前半の「介護療養病床」の箇所は、医師である吉岡充氏。

後半の政策的な部分は、村上正泰氏。

村上氏は、大蔵省(当時)に入り、厚生労働省に出向中に医療制度改革に携わる。現在は、退職して、広島県に戻っている。

医療と介護の現場は、制度的なこと、経営的なこと、医療技術的なことと広範な知識が必要で全貌を把握するのは大変ですが、本書では、政策形成の現場のプロセスに詳しい2人の専門家によって現状がわかりやすく説明されています。

○ 概念のすりかえ(「介護療養病床は『社会的入院』だ」)があって、大量の「医療・介護難民」が発生しそうなこと

→本書の冒頭部分を少し丁寧に読む必要があります。

○ 高齢者に関する制度を(医療・介護・年金)縦割りでなく総合的に考えるべきこと、政治の役割が大きいこと

ことを主張しています。

社会福祉士の仕事を説明すること,難しいですね。

高齢者,特に介護を要する高齢者の生活には,医療は切り離せません。しかし,厚生労働省の中でも「医療」所管部と「福祉・介護」所管部が違うことから,どうしてもそれぞれの部の立場で考えてしまうのでしょうね。

現場の立場としては,「入院○ヶ月で退院」のようなことを言われてしまうのが,一番辛いことですね。特にご家族の不安が強い方ですと,ゆっくり時間をかけて不安をほぐしていき,必要な在宅サービスについて検討していくというプロセスが必要になりますが,そのプロセスを経ずに在宅となると,過剰にサービスを求めてこられたり,逆に適切なサービス利用ができず家族まで疲弊してしまうということが,多々あると思います。

「社会福祉学」とか「医学」ではなく,ゼネラルな視点で人間を捉える「人間学」として高齢者(だけでなく障害者でもこどもでもですが)の生活をとらえる部署が必要でしょうし,そういう学問があってもいいのかもしれませんね。

それを担うのが,学際的学問である社会福祉学なのかもしれませんし,役所においてそういう役割を担えるのが社会福祉士なのかもしれません。