このシリーズも今年第10弾を迎えたが、これまで随分とたくさんの芦川いづみ作品を観てきたものだ。今年も終戦記念日を迎えたばかりだが、週末に1959年公開のモノクロ日活映画、『硫黄島』をAmazon Primeで観賞した。

『硫黄島』をテーマにした映画と言えば、2006年に公開されたハリウッドの『硫黄島からの手紙』がすっかり有名だが、こちらはそれよりも47年前に日活が撮影した作品。あの日活俳優であった宇野重吉が監督した作品でもある(ちなみに、宇野重吉は多くの日活作品に出演している名優だが、あの寺尾聡の父である)。

映画を観た感想を先に書いておくが、映画の展開としては戦後6年目の現在と、戦争時の硫黄島のシーンを回想する形で交互に描かれる構成となっており、とても良く出来ている。悲惨な戦争をテーマにした反戦映画とはなっているが、硫黄島での生々しい戦闘シーンなどはあまりフィーチャーされていないので、昨今の戦争映画とはやや一線を画した戦後の人間ドラマとなっている点で、なかなか見応えのある作品であった。しかし、基本的には全体的に暗い作品なので、決して観ていて楽しい映画ではない。

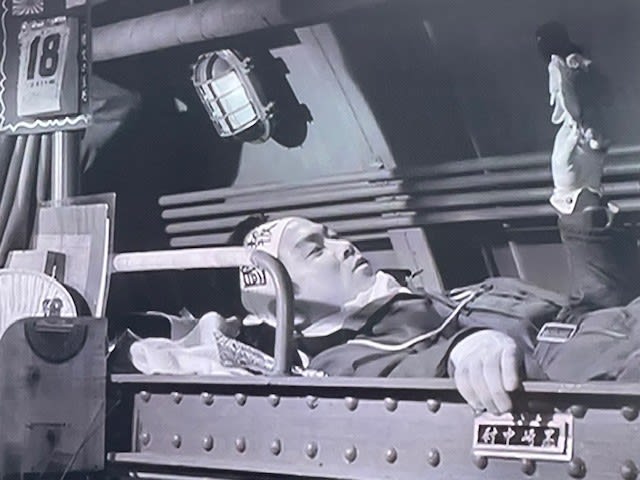

物語は、戦後6年経ったところで始まる。人々の脳裏には生々しい戦争の悲惨な爪跡がまだ残っていた。東亜新聞社の社会部に勤める新米記者である武村均(小高雄二)も、そんな一人であった。いつものように行きつけの飲屋“のんき” に顔を出していたが、酔いつぶれていた一人の不思議な男と出会う。片桐正俊(大坂志郎)と名乗るその男は「記事にして貰えませんか」と云って、凄惨極まる話を始めた。人肉の腐敗臭を放つ硫黄島で、全員玉砕という報せをよそに6人の日本兵が生死の境をさまよっていた。昼は米軍の探索を逃れて岩穴に、夜は食物を求めて山野に、“生きたい”という本能だけで生きていた。ある日、上官の命を受けて木谷と食糧を探しに出かけた片桐達を待っていたのは、火炎放射器で焼き殺された4人の同胞の無残な姿だった。数日後、彼らは米軍に投降したのだという。武村は片桐が別れ際に云った言葉が気になった。片桐は、その当時書いた日記を取りに、近々硫黄島に行くというのだ。武村はデスクと相談の上、この記事を載せることにした矢先、「硫黄島には行けそうもありません」と片桐から電話をうけたため、記事は流れた。それから数ヶ月後、片桐が硫黄島で死んだという他社のトップ記事に武村は呆然とする。片桐の動向が解せない武村は、片桐が本当に話したかったことを探る決心をした―。

片桐が硫黄島に戻って、謎の死を遂げたことから、小高雄二扮する新聞記者の武村が、片桐が亡くなった理由などを探る為調査を開始する。その中には同じく硫黄島で片桐と共に生き残り生還した同僚の木谷(佐野浅夫)や、片桐と恋仲にあった看護婦の森(芦川いづみ)などにも会って、片桐のことを聴取していくことで様々な事実が判明していく展開に。

お目当ての芦川いづみは、上記の通り片桐との恋仲となる看護婦役だが、実は硫黄島で亡くなった同僚、山内の妹で、実は片桐が山内を極限状態で殺してしまったのではないかという疑惑もあり、恐らくその自責の念から、妹の面倒を見ることにしたようなのだが、詳細はあまり語られないので、やや映画では消化不良。森から片桐との距離を詰めた時、片桐は彼女とは結婚できないと伝え、硫黄島で自殺を図るのであった。

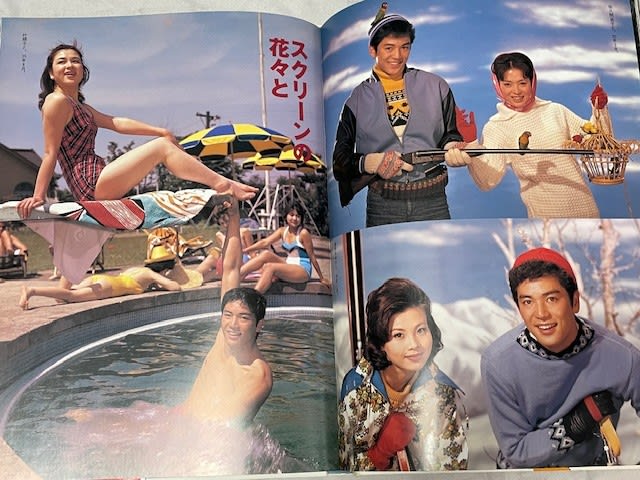

芦川いづみの登場シーンはそう多くないものの、相変わらず彼女が出演しているシーンは本当に華があり、この暗い作品のハイライトとも言える貴重なシーンが満載だ。まずは看護婦姿の美しい芦川いづみ。

美しい涙を流す芦川いづみ。

遊園地で遊ぶ、レアな芦川いづみ。

清楚なブラウスが眩しい、キレイなお姉さんの芦川いづみ。横顔も美しい~。

サンドイッチを食べたり、嬉しそうにはしゃぐ、キュートな芦川いづみ。

大坂志郎とのレアなラブシーンを演じる芦川いづみ。

このように、短い時間ではあるが、本作でも美しい芦川いづみを楽しむことが出来る。それもその筈。この映画が公開された1959年と言えば、まさに芦川いづみがその“絶頂期”とも言える1960-1963年に差し掛かる直前の作品なので、美しさは既に完成されているからである(完全な持論だが(笑))。尚、芦川いづみは看護婦に扮している映画としては、『その壁を砕け』、『街から街へつむじ風』、『君は恋人』など比較的多いが、今回の看護婦姿もかなり可愛いので必見である。

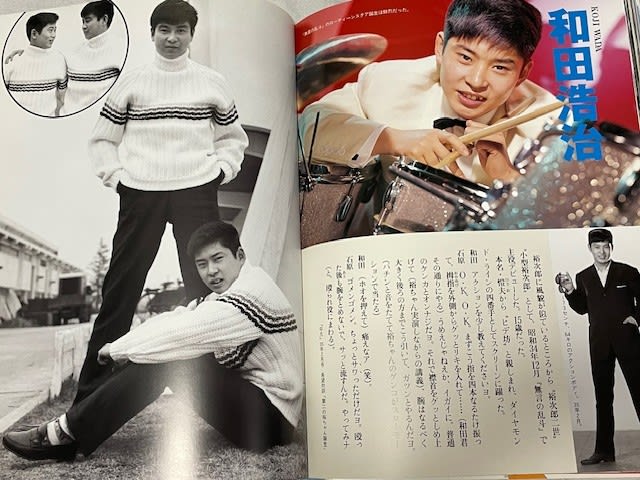

小高雄二は芦川いづみとの共演作も多いが、今見るとなかなか味のある日活俳優である。裕次郎や小林旭ほどの主役を張るまでには至らなかったが、本作も主演級作品である。良く見ると、上地雄輔にもちょっと似た雰囲気だ(笑)。また本作にはその後昭和のテレビドラマで頻繁に見かけていた大阪志郎、佐野浅夫、高田敏江、芦田伸介も登場しており、そして僕の好きな渡辺美佐子もちょい役で出演しているのが嬉しい。

またラストシーンで監督の宇野重吉もちょい役でカメオ出演している(ヒッチコック的な登場である)のも面白い(画面の右側)。

繰り返しにはなるが、映画全体としては地味で暗い映画ではあるものの、戦争をテーマにした“人間ドラマ”としてはなかなか良く出来ており、また芦川いづみの美しさを確認する意味でも、一見の価値がある映画であった。