前回の「富士見三重櫓」が右奥に見えています。

前回の「富士見三重櫓」が右奥に見えています。

今回は、富士見櫓から歩いて右方向に行くとある「内桜田門(桔梗門)」です。 城内から出るには、右回りのカギ型にぐるっと回らないとなりません。

城内から出るには、右回りのカギ型にぐるっと回らないとなりません。

石垣に駆け登る石段(武者走り)が見えます。 石垣の向こう側は桝形内で、攻撃を加えるには最適な構造になっています。

石垣の向こう側は桝形内で、攻撃を加えるには最適な構造になっています。

回り込むと渡櫓がこんなふうにあります。 石垣は見事に隙間なく積まれ、見ていて安心感があります。

石垣は見事に隙間なく積まれ、見ていて安心感があります。 近寄ってみます。

近寄ってみます。 門の向こうに桝形と「蛤濠」が、

門の向こうに桝形と「蛤濠」が、

上を見ると大木を渡した天井が見えます。 くぐって行きましょう。

くぐって行きましょう。 この櫓門を造った人の名が蝶番に彫られています。

この櫓門を造った人の名が蝶番に彫られています。 櫓門から桝形と「高麗門」を見ます。

櫓門から桝形と「高麗門」を見ます。

この右側は 蛤濠へと落ちています。

蛤濠へと落ちています。

後ろを振り返ってみました。 鉄枠で頑丈に補強されていますね!

鉄枠で頑丈に補強されていますね!

右の高麗門を見ましょう。 桝形内の石碑です。

桝形内の石碑です。 高麗門からの渡櫓門を見ました。

高麗門からの渡櫓門を見ました。 もう少し下がってもう一枚

もう少し下がってもう一枚 高麗門の外にあった石碑です。

高麗門の外にあった石碑です。 蛤濠の向こうに小さく富士見櫓が見えています。

蛤濠の向こうに小さく富士見櫓が見えています。 さらに土橋を出て行くと

さらに土橋を出て行くと 蛤濠側にある標識です。

蛤濠側にある標識です。 土橋の右側(上写真の後ろ側)は「桔梗濠」になります。

土橋の右側(上写真の後ろ側)は「桔梗濠」になります。 桔梗濠に映える桔梗門です。

桔梗濠に映える桔梗門です。

普段なかなか入れない「内桜田門(桔梗門)」に入れて、満足したクーなのでした。

地図はこうです。

これで今年はお仕舞いとさせていただきます。

皆様には来年も良い年でありますように願っています。

では、また来年見に来てくださいませ!!

今回は天皇陛下のお誕生日の記帳と言う事で、普段は入れない「坂下門」から入り記帳を済ませ、やはり立ち入れない「富士見櫓」下をぐるっと回って、これまた普段は通れない「内桜田門(桔梗門)」から出る事が出来ましたので、そのうちの「富士見櫓」を集中的に見る角度を変えて撮る事が出来ましたのでUP してみました。

今回は天皇陛下のお誕生日の記帳と言う事で、普段は入れない「坂下門」から入り記帳を済ませ、やはり立ち入れない「富士見櫓」下をぐるっと回って、これまた普段は通れない「内桜田門(桔梗門)」から出る事が出来ましたので、そのうちの「富士見櫓」を集中的に見る角度を変えて撮る事が出来ましたのでUP してみました。

午前中の「一般参賀」に参加出来ませんでしたので記帳のみとなりましたが、参賀に参列出来ていれば、「正門石橋」を渡り「皇居正門(西の丸大手門)」をくぐってぐるっと回り、「正門鉄橋(二重橋)」の処で「伏見二重櫓とそれに続く多門櫓」を近くで観られ、その先の「書院櫓門」の石垣を通れたのに・・・

次の機会には必ずと思っています。 この古写真では「富士見櫓」の右下奥に「二の丸寺沢二重櫓」、その右に「弓矢多聞」、またその右手前に「蓮池御門」(現在は全く存在しません)がまだ存在しています。

この古写真では「富士見櫓」の右下奥に「二の丸寺沢二重櫓」、その右に「弓矢多聞」、またその右手前に「蓮池御門」(現在は全く存在しません)がまだ存在しています。

クーが撮った此の上の写真は、古写真の左下の番所のあたりから撮っていると思われます。

現在の「蛤濠」の円い土手には、松の木が沢山大きく伸びていて、全体を見る事は出来ません。

こう言う古写真を見て、その場所に立ってみると、あの当時の侍達と同期して時代を瞬時に遡ってしまった感覚を覚えてワクワクしてしまうのでした! それでは「蓮池濠」から長く続く石垣に沿って、「八方正面の櫓」と呼ばれた「富士見三重櫓」をぐるっと観賞しましょう!

それでは「蓮池濠」から長く続く石垣に沿って、「八方正面の櫓」と呼ばれた「富士見三重櫓」をぐるっと観賞しましょう!

ほぼ西面の姿です。一番端正な正面だと思います。

やや南側に回った姿です。

南西面の石垣の、算木積の綺麗な直線に沿って、三重の屋根も揃っています。

もう少し回りました。確かにどこから見ても美しいですね~!

ほぼ南面の姿です。 ちょっと東側から見た所です。ワイドで撮ってみると

ちょっと東側から見た所です。ワイドで撮ってみると 石垣が右端でいったん途切れています。

石垣が右端でいったん途切れています。 本丸の「上埋門(かみうずみもん)」から下りてくる「下埋門(しもうずみもん)」があった跡が見えます。

本丸の「上埋門(かみうずみもん)」から下りてくる「下埋門(しもうずみもん)」があった跡が見えます。 芝生にはテニスコート跡が見え、侍達もテニスを楽しんだのでしょうか?

芝生にはテニスコート跡が見え、侍達もテニスを楽しんだのでしょうか?

冗談ですよ~!

南東からの姿です。なるほど、どの面から見ても正面のようだと言われたのは理解出来ました。

石垣上の「富士見三重櫓」は確かにどこから見ても美しかったです。

江戸時代265年のうち、江戸初期の三代将軍家光公が建てた五層の天守閣が大火で燃えてからは、以後、徳川安定政権に「ただの五層の物見櫓は不必要」との家老の一声で再建案はなくなり、この「富士見三重櫓」が天守代わりとなっていました。

江戸城が三重櫓のままなのにと、近隣の川越藩や関宿藩など多くの藩は、この富士見櫓を真似て皆「御三階櫓」しか建てられませんでした。

そうそう、以前にもUP しましたが、本丸内からの富士見櫓の姿をどうぞ!

ほぼ北面からの姿が見られます。美しいには変わりないのですが、クーはやっぱり石垣上に建つ富士見櫓の姿が最高に美しいと思ってしまうのでした。

図面では本丸の南端にあります。通常は上写真の本丸からしか近くで見られませんが、皆さんも美しい姿を眺めに行って見てくださいませ!

先日23日は今上天皇陛下81歳の御誕生日でした。

先日23日は今上天皇陛下81歳の御誕生日でした。

日本だけではなく、世界中の平和を心から願う御心は拝見していてクーにも良く伝わってきます。

お誕生日おめでとうございます!

これからも我が国民と世界中の人々の安寧をお祈りして頂いて、永く御健康であらせられますようにと、記帳させていただきました。

見れば見るほど不思議な形状!

ある人は「美しい幾何学模様」と言い

ある人は「食べ物とは思えない」と言い

ある人は「ボツボツが多すぎて気持ち悪い」と言いました。

クーは、「野菜の最高芸術作品」なのではないかと思っています。

その最高傑作品も、十数分後には茹で挙げられて・・・

味が良いので、そのまま齧ってもよし!

かみさんと娘は、定番のマヨネーズでモグモグ。

クーは胡椒をかるく振ってソースでモグモグ。

勿論ソースはウスターソースに限ります!

皆さんはどんな食べ方をしていますか?

哲っちゃん、いつも新鮮なパリパリ野菜ありがとうございます!

沢山のニンジンも助かりますよ~!

また何時でもお待ちしていまーす(^◇^)

先週末、三年ぶりにお気に入りのペンション(ヴィラ・リバージュさん)に行ってきました。

先週末、三年ぶりにお気に入りのペンション(ヴィラ・リバージュさん)に行ってきました。

来年2月から離れのお風呂などを大改造するそうで、ちょっとぬるめでしたが最後のジャグ爺?にも入れてよかったです。

日光に行くたびに「東照宮」には行っているのですが、かみさんもクーも家康公の派手派手(悪くはありませんが…)な東照宮より、どっしりとして重みのある「徳川三代将軍家光公の『大猷院廟』がお気に入り」なのです。

上写真は、右側の「二荒山神社」へ上がる鳥居と正面の大猷院廟に行く広場です。 鳥居の前に建っているのは「常行堂」と「法華堂」です。その横に

鳥居の前に建っているのは「常行堂」と「法華堂」です。その横に 拝観順路の案内板があります。

拝観順路の案内板があります。 左が常行堂、右が法華堂。真ん中の渡り廊下の向こう側にも石灯籠などがあります。

左が常行堂、右が法華堂。真ん中の渡り廊下の向こう側にも石灯籠などがあります。

反対側にあるのは こんな標識です。

こんな標識です。

では入場料を払って入ってみましょう。 まず見えるのは「仁王門」です。

まず見えるのは「仁王門」です。 左側に「那羅延金剛」、右側に「密迹金剛」の仁王様が睨みを効かせています。

左側に「那羅延金剛」、右側に「密迹金剛」の仁王様が睨みを効かせています。

ここをくぐると、左側に四代将軍家綱公お手植えの「槇の木」があります。

ここをくぐると、左側に四代将軍家綱公お手植えの「槇の木」があります。

「宝庫」の脇に聳えていました。

その先の右側に、山から流れ出る清水で身を清める「御水屋」があります。 柱も石造りでどっしりしています。ここで身を清め、先に進みます。

柱も石造りでどっしりしています。ここで身を清め、先に進みます。

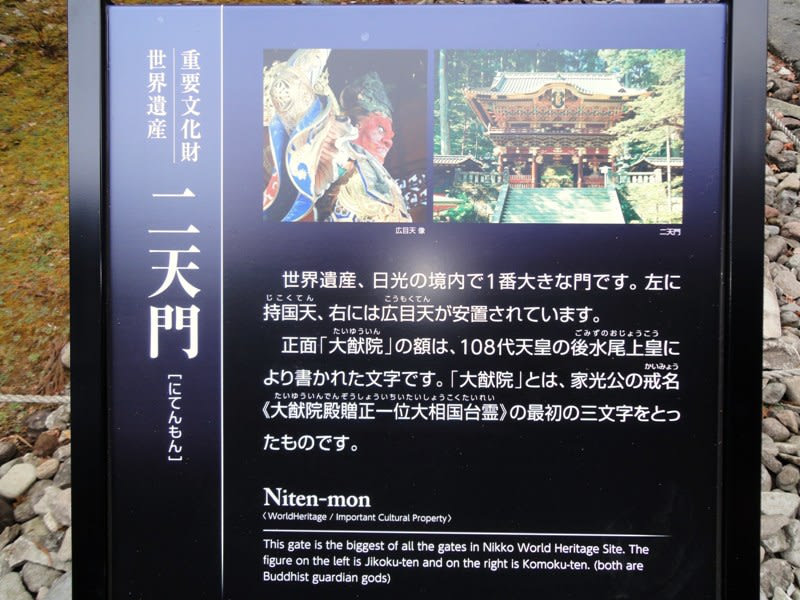

左を向くと 一番大きな「二天門」があるのですが、行った時には修復中で全体が幕で覆われていましたので、以前に行った時の写真をUP しました。

一番大きな「二天門」があるのですが、行った時には修復中で全体が幕で覆われていましたので、以前に行った時の写真をUP しました。 と言う事で、家光公の戒名《大猷院殿贈正一位大相国台霊》の最初の三文字「大猷院」をとった場所なのですね!

と言う事で、家光公の戒名《大猷院殿贈正一位大相国台霊》の最初の三文字「大猷院」をとった場所なのですね!

ここをくぐってすぐ右の石段を上ると、テラスの様な場所に出ます。 と書いてあり、10万石以下の大名は下の「二天門」をくぐれなかったのですね!

と書いてあり、10万石以下の大名は下の「二天門」をくぐれなかったのですね!

沢山の石灯籠は、10万石以下の大名からの献上品だったのですね。

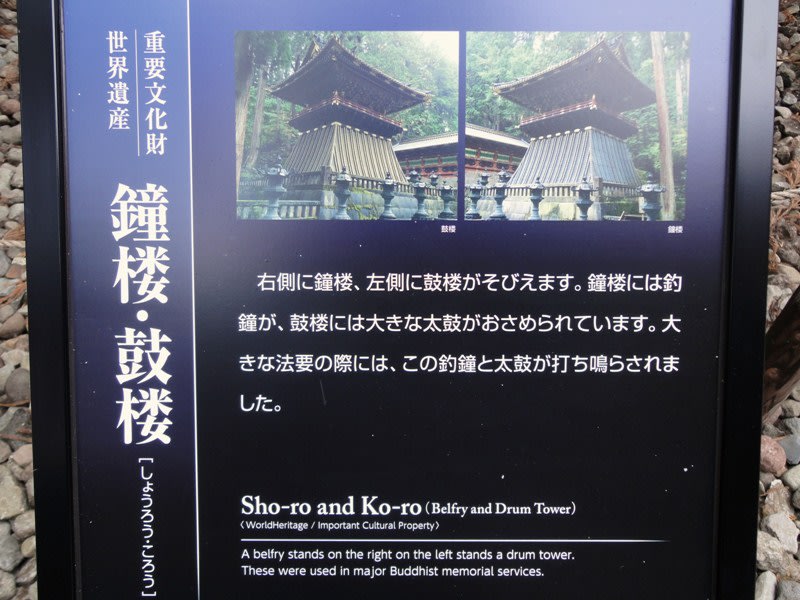

このテラス状の展望所の左にまた石段があり、上ってから見えるのは、広場の奥に「夜叉門」があって、門の左側には「鼓楼」、右側には「鐘楼」がそびえ立っていて荘厳な空間になっています。 写真の左側にこの「鼓楼」が

写真の左側にこの「鼓楼」が この後ろ(右側)には「鐘楼」が堂々と建っています。

この後ろ(右側)には「鐘楼」が堂々と建っています。 説明板です。

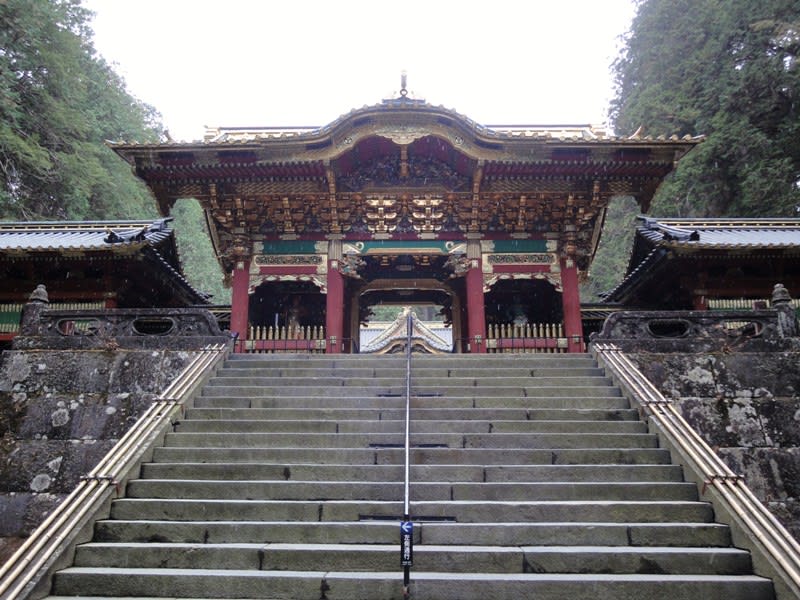

説明板です。 では夜叉門の石段を上ってみましょう。

では夜叉門の石段を上ってみましょう。 この門の説明は

この門の説明は

正面と内側に4体の夜叉が居られるのです。

正面と内側に4体の夜叉が居られるのです。

近づいて見てみましょう。 豪華なのに重厚な彫刻

豪華なのに重厚な彫刻 観賞しながらくぐると、正面に拝殿前として最後の「唐門」が見えます。

観賞しながらくぐると、正面に拝殿前として最後の「唐門」が見えます。 近づいて観賞します。

近づいて観賞します。 ここから内部は撮影禁止となっています。

ここから内部は撮影禁止となっています。 中の拝殿で参拝し、廊下から中庭に出て

中の拝殿で参拝し、廊下から中庭に出て 外観を撮影しました。

外観を撮影しました。 ここから右側に「拝殿・相の間・本殿」を観賞する事ができます。

ここから右側に「拝殿・相の間・本殿」を観賞する事ができます。 拝殿から本殿を見たところです。

拝殿から本殿を見たところです。 後ろは鐘楼と夜叉門の屋根が見えています。

後ろは鐘楼と夜叉門の屋根が見えています。 本殿から拝殿を見たところです。

本殿から拝殿を見たところです。

此処の後ろに、家光公の墓所に入る「皇嘉門」があるのですが、公開されていませんので内部の「鎧倉」「奥院拝殿」と「家光公墓所」は見る事はできません。

公開される日があれば、是非また来て見たいと思っています。 夢の国の竜宮城にでも行きそうな門ですね!

夢の国の竜宮城にでも行きそうな門ですね!

是非「奥院拝殿」と「家光公墓所」を拝見させていただきたいものだと願っています。 ここから右側は、回廊のようになっています。

ここから右側は、回廊のようになっています。 途中の門から見る「相の間」です。

途中の門から見る「相の間」です。 ぐるっと回って夜叉門へ

ぐるっと回って夜叉門へ これは夜叉門の内側です。

これは夜叉門の内側です。

何時見てもなぜか心安らぐ大猷院廟を下山して、今度は二荒山神社へと向かいました。

春の桜に引き続き、秋の紅葉を観賞できる皇居(旧江戸城)の乾通りの一般公開に行ってきました。

春の桜に引き続き、秋の紅葉を観賞できる皇居(旧江戸城)の乾通りの一般公開に行ってきました。

春の桜の時ほど混んでいなかったので、通りの右側・左側両方の写真を撮る事が容易にできました。 宮内庁前の広場も群衆に空間があり、ゆったりしていました。

宮内庁前の広場も群衆に空間があり、ゆったりしていました。 桜の葉は殆んど散っていてありませんでしたが、紅葉(もみじ)はまだ色を保っていて綺麗でした。

桜の葉は殆んど散っていてありませんでしたが、紅葉(もみじ)はまだ色を保っていて綺麗でした。

前回の桜の時には人が多すぎて、右側の流れに入ったら左側には殆んど行けない状態で流れて行きましたが、

昨日は何度も左右に行き来出来ましたので、左側の建物などの写真を 屋根瓦に菊の御紋の入った御門は、名前も由来も分かりませんが古くて趣のあるものでした。

屋根瓦に菊の御紋の入った御門は、名前も由来も分かりませんが古くて趣のあるものでした。 御門に続いて、多聞のような長屋が、

御門に続いて、多聞のような長屋が、 その長屋にあった門です。

その長屋にあった門です。

この長屋の反対側にあるのが 江戸城本丸にある「富士見多聞」です。

江戸城本丸にある「富士見多聞」です。

「桜と多聞」も良いですが、「紅葉と多聞」も格別!

また左側に行って、今度は「道灌濠」をじっくり見て撮れました。 現在は池のように小さくなった道灌濠ですが、家康公が入城する前からあってもっと大きかったそうです。

現在は池のように小さくなった道灌濠ですが、家康公が入城する前からあってもっと大きかったそうです。 此処からまた右側へ移動して、前回は通り過ぎた「西桔橋門(にしはねばしもん)」跡から本丸方面へと行きました。

此処からまた右側へ移動して、前回は通り過ぎた「西桔橋門(にしはねばしもん)」跡から本丸方面へと行きました。

したがって、前回の時にくぐった「乾門」へは行けません。 門跡の橋と石垣があるのみの西桔橋門跡です。

門跡の橋と石垣があるのみの西桔橋門跡です。 本丸へ抜ける人達で此処は渋滞していました。

本丸へ抜ける人達で此処は渋滞していました。 土橋の上から見た「蓮池濠」です。

土橋の上から見た「蓮池濠」です。 同じ場所から、左側の「乾濠(以前は三日月濠)」を眺めた写真です。

同じ場所から、左側の「乾濠(以前は三日月濠)」を眺めた写真です。 土橋から桔橋(はねばし)を渡ります。

土橋から桔橋(はねばし)を渡ります。

橋の右側下は蓮池濠ですが、雑草で覆われていました。 反対の左側下は、乾濠の水が青い空を映していました。

反対の左側下は、乾濠の水が青い空を映していました。 敵が攻めてきた時には、この橋は本丸側に跳ね上げて渡れないようになっていました。

敵が攻めてきた時には、この橋は本丸側に跳ね上げて渡れないようになっていました。 江戸時代の此処には、どんなふうに門や櫓が建ち並んでいたのかと想像するだけでも、ワクワクしてしまいます。

江戸時代の此処には、どんなふうに門や櫓が建ち並んでいたのかと想像するだけでも、ワクワクしてしまいます。 出口付近のこの石垣上には、三重の「菱櫓」がそびえ立っていたかも(もっと右側の石垣上だと思いますが)・・・。

出口付近のこの石垣上には、三重の「菱櫓」がそびえ立っていたかも(もっと右側の石垣上だと思いますが)・・・。 この出口には、本丸入口の「柚木門」跡があります。

この出口には、本丸入口の「柚木門」跡があります。 本丸側から振り返って見た右側の石垣と

本丸側から振り返って見た右側の石垣と 左側の門跡の石垣です。

左側の門跡の石垣です。

すぐ後ろには大きな天守台が此の角度から見られます。 見事な石垣が見られます。

見事な石垣が見られます。

最後に今回の地図を

今回はここまでです。

ではまた!