この「平河門」は前出の「江戸城を知る・大手門」から左回りに歩いて行くと在る門です。

幕末から明治初期に撮られた古写真には、ボロボロになりながらも存在していた当時の姿そのままに今も在り続けていて、「たかが門、されど門」な門なのです!

内堀通りから、この木橋を渡ると、

右手に「高麗門」があるのですが、当時は閉門時間がそれは厳しくて、「三代将軍家光公」の乳母であった、あの「春日局」が時間に遅れ入れてもらえず、この門前で一夜を明かしたとの言い伝えは有名です。

これをくぐると桝形に入ります。

桝形内から振り返って見た高麗門です。

桝形左手には、美しく積まれた石垣の「櫓門」が堂々と建っています。

この櫓門の右端に小さめの門が造られています。

この平河門は「本丸」からは北東に位置し、「鬼門」に建っています。

その為か、城内で死人や病人あるいは罪人が出た時には、それらの人を城外に出す、この特別な門が造られ「不浄門」(帯曲輪門)と呼ばれました。

「松の廊下」で刃傷沙汰を起こした「浅野内匠頭」もここから出され、即日切腹させられたとの事です。

桝形から城内へ入って見た櫓門です。

その左端には、「不浄門」(帯曲輪門)が松の枝葉に隠れるように見えています。

更にその左方に、「竹橋門」へとつづく堤防のような「帯曲輪」が

まるで松林のようになっているのが見えます。

「江戸城・乾通り 1」の富士見櫓のところでも書きましたが、櫓などの手前の木々が成長しすぎていて全体が見えなくなってしまっている事と、台風や大雪などで倒れて櫓を損傷しないともかぎりませんよね?!

若木に更新するか、低木に植え替えるか、出来ませんですかね~!

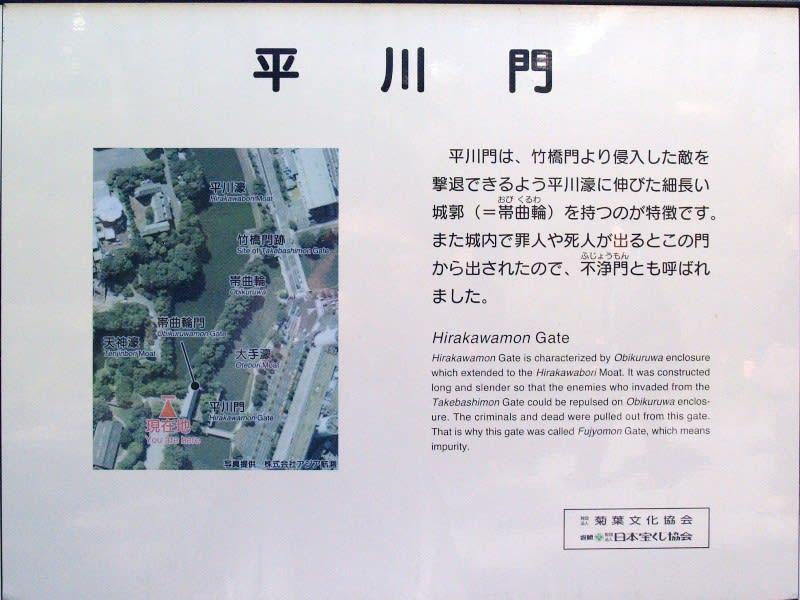

航空写真だと位置関係が分かりやすいですね!

つづく