先週末、三年ぶりにお気に入りのペンション(ヴィラ・リバージュさん)に行ってきました。

先週末、三年ぶりにお気に入りのペンション(ヴィラ・リバージュさん)に行ってきました。

来年2月から離れのお風呂などを大改造するそうで、ちょっとぬるめでしたが最後のジャグ爺?にも入れてよかったです。

日光に行くたびに「東照宮」には行っているのですが、かみさんもクーも家康公の派手派手(悪くはありませんが…)な東照宮より、どっしりとして重みのある「徳川三代将軍家光公の『大猷院廟』がお気に入り」なのです。

上写真は、右側の「二荒山神社」へ上がる鳥居と正面の大猷院廟に行く広場です。 鳥居の前に建っているのは「常行堂」と「法華堂」です。その横に

鳥居の前に建っているのは「常行堂」と「法華堂」です。その横に 拝観順路の案内板があります。

拝観順路の案内板があります。 左が常行堂、右が法華堂。真ん中の渡り廊下の向こう側にも石灯籠などがあります。

左が常行堂、右が法華堂。真ん中の渡り廊下の向こう側にも石灯籠などがあります。

反対側にあるのは こんな標識です。

こんな標識です。

では入場料を払って入ってみましょう。 まず見えるのは「仁王門」です。

まず見えるのは「仁王門」です。 左側に「那羅延金剛」、右側に「密迹金剛」の仁王様が睨みを効かせています。

左側に「那羅延金剛」、右側に「密迹金剛」の仁王様が睨みを効かせています。

ここをくぐると、左側に四代将軍家綱公お手植えの「槇の木」があります。

ここをくぐると、左側に四代将軍家綱公お手植えの「槇の木」があります。

「宝庫」の脇に聳えていました。

その先の右側に、山から流れ出る清水で身を清める「御水屋」があります。 柱も石造りでどっしりしています。ここで身を清め、先に進みます。

柱も石造りでどっしりしています。ここで身を清め、先に進みます。

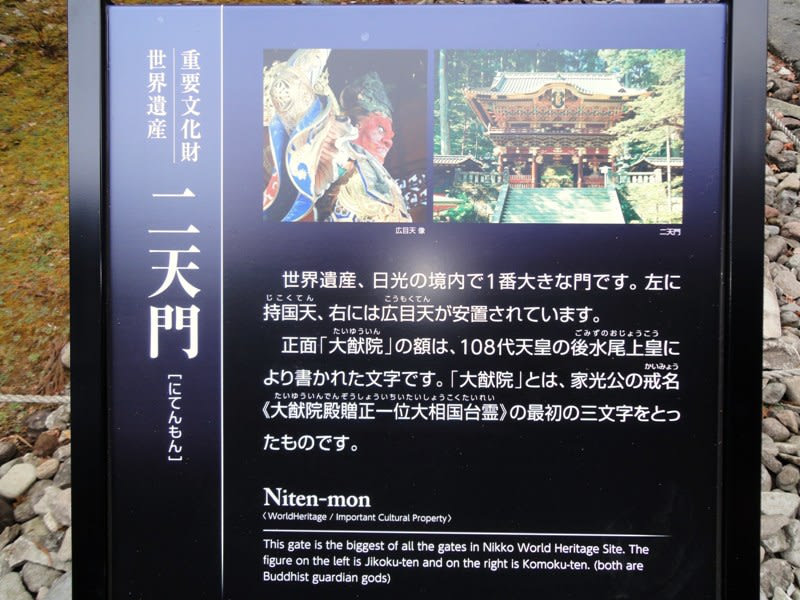

左を向くと 一番大きな「二天門」があるのですが、行った時には修復中で全体が幕で覆われていましたので、以前に行った時の写真をUP しました。

一番大きな「二天門」があるのですが、行った時には修復中で全体が幕で覆われていましたので、以前に行った時の写真をUP しました。 と言う事で、家光公の戒名《大猷院殿贈正一位大相国台霊》の最初の三文字「大猷院」をとった場所なのですね!

と言う事で、家光公の戒名《大猷院殿贈正一位大相国台霊》の最初の三文字「大猷院」をとった場所なのですね!

ここをくぐってすぐ右の石段を上ると、テラスの様な場所に出ます。 と書いてあり、10万石以下の大名は下の「二天門」をくぐれなかったのですね!

と書いてあり、10万石以下の大名は下の「二天門」をくぐれなかったのですね!

沢山の石灯籠は、10万石以下の大名からの献上品だったのですね。

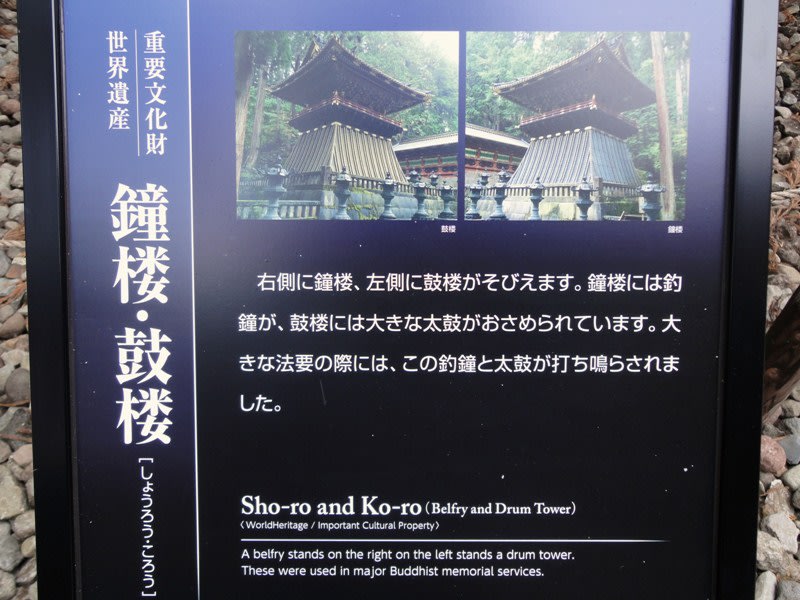

このテラス状の展望所の左にまた石段があり、上ってから見えるのは、広場の奥に「夜叉門」があって、門の左側には「鼓楼」、右側には「鐘楼」がそびえ立っていて荘厳な空間になっています。 写真の左側にこの「鼓楼」が

写真の左側にこの「鼓楼」が この後ろ(右側)には「鐘楼」が堂々と建っています。

この後ろ(右側)には「鐘楼」が堂々と建っています。 説明板です。

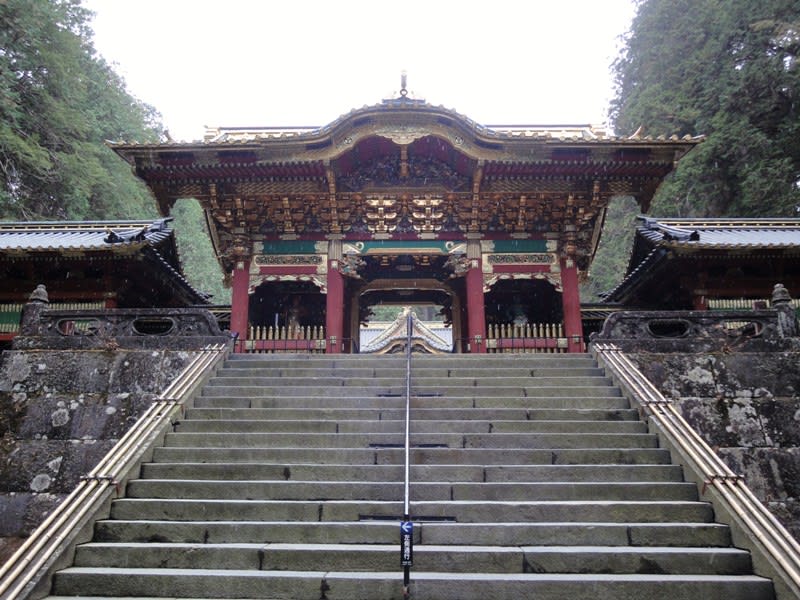

説明板です。 では夜叉門の石段を上ってみましょう。

では夜叉門の石段を上ってみましょう。 この門の説明は

この門の説明は

正面と内側に4体の夜叉が居られるのです。

正面と内側に4体の夜叉が居られるのです。

近づいて見てみましょう。 豪華なのに重厚な彫刻

豪華なのに重厚な彫刻 観賞しながらくぐると、正面に拝殿前として最後の「唐門」が見えます。

観賞しながらくぐると、正面に拝殿前として最後の「唐門」が見えます。 近づいて観賞します。

近づいて観賞します。 ここから内部は撮影禁止となっています。

ここから内部は撮影禁止となっています。 中の拝殿で参拝し、廊下から中庭に出て

中の拝殿で参拝し、廊下から中庭に出て 外観を撮影しました。

外観を撮影しました。 ここから右側に「拝殿・相の間・本殿」を観賞する事ができます。

ここから右側に「拝殿・相の間・本殿」を観賞する事ができます。 拝殿から本殿を見たところです。

拝殿から本殿を見たところです。 後ろは鐘楼と夜叉門の屋根が見えています。

後ろは鐘楼と夜叉門の屋根が見えています。 本殿から拝殿を見たところです。

本殿から拝殿を見たところです。

此処の後ろに、家光公の墓所に入る「皇嘉門」があるのですが、公開されていませんので内部の「鎧倉」「奥院拝殿」と「家光公墓所」は見る事はできません。

公開される日があれば、是非また来て見たいと思っています。 夢の国の竜宮城にでも行きそうな門ですね!

夢の国の竜宮城にでも行きそうな門ですね!

是非「奥院拝殿」と「家光公墓所」を拝見させていただきたいものだと願っています。 ここから右側は、回廊のようになっています。

ここから右側は、回廊のようになっています。 途中の門から見る「相の間」です。

途中の門から見る「相の間」です。 ぐるっと回って夜叉門へ

ぐるっと回って夜叉門へ これは夜叉門の内側です。

これは夜叉門の内側です。

何時見てもなぜか心安らぐ大猷院廟を下山して、今度は二荒山神社へと向かいました。

春の桜に引き続き、秋の紅葉を観賞できる皇居(旧江戸城)の乾通りの一般公開に行ってきました。

春の桜に引き続き、秋の紅葉を観賞できる皇居(旧江戸城)の乾通りの一般公開に行ってきました。

春の桜の時ほど混んでいなかったので、通りの右側・左側両方の写真を撮る事が容易にできました。 宮内庁前の広場も群衆に空間があり、ゆったりしていました。

宮内庁前の広場も群衆に空間があり、ゆったりしていました。 桜の葉は殆んど散っていてありませんでしたが、紅葉(もみじ)はまだ色を保っていて綺麗でした。

桜の葉は殆んど散っていてありませんでしたが、紅葉(もみじ)はまだ色を保っていて綺麗でした。

前回の桜の時には人が多すぎて、右側の流れに入ったら左側には殆んど行けない状態で流れて行きましたが、

昨日は何度も左右に行き来出来ましたので、左側の建物などの写真を 屋根瓦に菊の御紋の入った御門は、名前も由来も分かりませんが古くて趣のあるものでした。

屋根瓦に菊の御紋の入った御門は、名前も由来も分かりませんが古くて趣のあるものでした。 御門に続いて、多聞のような長屋が、

御門に続いて、多聞のような長屋が、 その長屋にあった門です。

その長屋にあった門です。

この長屋の反対側にあるのが 江戸城本丸にある「富士見多聞」です。

江戸城本丸にある「富士見多聞」です。

「桜と多聞」も良いですが、「紅葉と多聞」も格別!

また左側に行って、今度は「道灌濠」をじっくり見て撮れました。 現在は池のように小さくなった道灌濠ですが、家康公が入城する前からあってもっと大きかったそうです。

現在は池のように小さくなった道灌濠ですが、家康公が入城する前からあってもっと大きかったそうです。 此処からまた右側へ移動して、前回は通り過ぎた「西桔橋門(にしはねばしもん)」跡から本丸方面へと行きました。

此処からまた右側へ移動して、前回は通り過ぎた「西桔橋門(にしはねばしもん)」跡から本丸方面へと行きました。

したがって、前回の時にくぐった「乾門」へは行けません。 門跡の橋と石垣があるのみの西桔橋門跡です。

門跡の橋と石垣があるのみの西桔橋門跡です。 本丸へ抜ける人達で此処は渋滞していました。

本丸へ抜ける人達で此処は渋滞していました。 土橋の上から見た「蓮池濠」です。

土橋の上から見た「蓮池濠」です。 同じ場所から、左側の「乾濠(以前は三日月濠)」を眺めた写真です。

同じ場所から、左側の「乾濠(以前は三日月濠)」を眺めた写真です。 土橋から桔橋(はねばし)を渡ります。

土橋から桔橋(はねばし)を渡ります。

橋の右側下は蓮池濠ですが、雑草で覆われていました。 反対の左側下は、乾濠の水が青い空を映していました。

反対の左側下は、乾濠の水が青い空を映していました。 敵が攻めてきた時には、この橋は本丸側に跳ね上げて渡れないようになっていました。

敵が攻めてきた時には、この橋は本丸側に跳ね上げて渡れないようになっていました。 江戸時代の此処には、どんなふうに門や櫓が建ち並んでいたのかと想像するだけでも、ワクワクしてしまいます。

江戸時代の此処には、どんなふうに門や櫓が建ち並んでいたのかと想像するだけでも、ワクワクしてしまいます。 出口付近のこの石垣上には、三重の「菱櫓」がそびえ立っていたかも(もっと右側の石垣上だと思いますが)・・・。

出口付近のこの石垣上には、三重の「菱櫓」がそびえ立っていたかも(もっと右側の石垣上だと思いますが)・・・。 この出口には、本丸入口の「柚木門」跡があります。

この出口には、本丸入口の「柚木門」跡があります。 本丸側から振り返って見た右側の石垣と

本丸側から振り返って見た右側の石垣と 左側の門跡の石垣です。

左側の門跡の石垣です。

すぐ後ろには大きな天守台が此の角度から見られます。 見事な石垣が見られます。

見事な石垣が見られます。

最後に今回の地図を

今回はここまでです。

ではまた!

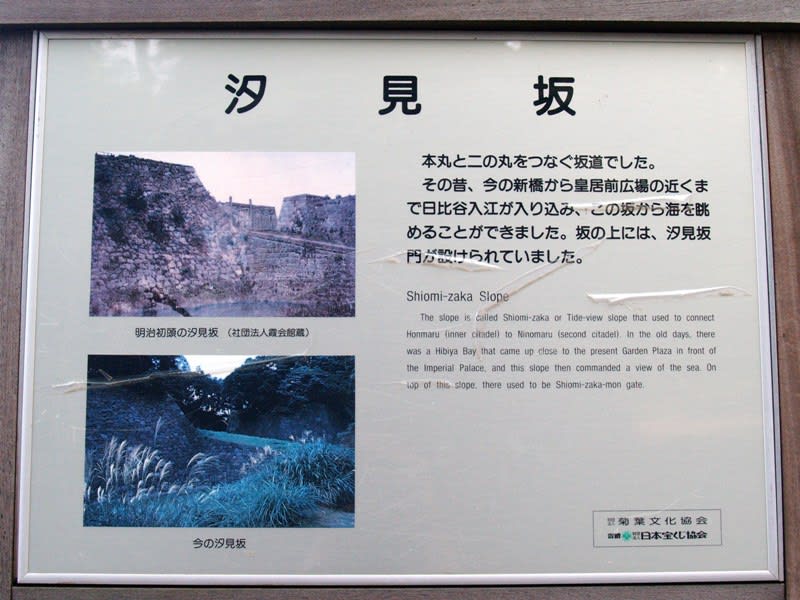

今回は、前回の梅林坂への三差路を左方面へ高石垣(梅林坂・汐見坂間石垣)に沿って此処へきました。

今回は、前回の梅林坂への三差路を左方面へ高石垣(梅林坂・汐見坂間石垣)に沿って此処へきました。

上の写真の右奥が前回の梅林坂への入り口です。

この石垣が築造(明暦2年・1656年から)される前の此処には、三代将軍家光公によって、短期間ですが家康公を祀る「東照社」が建てられていたそうですが、川越城に移築されました。

平成に入り、長年月による石垣の傷みや「はらみ現象」による崩れを防止する為の大修復工事が、平成13年から17年にかけて行なわれました。

その模様は道路際の表示板に詳しく書かれています。

此処の後ろ側が、二の丸庭園への道になっています。 坂全体を見ましょう。

坂全体を見ましょう。

上写真は二の丸側から見たところです。

それでは「汐見坂」を上ってみます。 この汐見坂は、江戸時代には石の階段でした。

この汐見坂は、江戸時代には石の階段でした。

坂の途中で左側を見ると 「白鳥濠」があります。

「白鳥濠」があります。

当時は地下から水が湧いていて、籠城戦でも飲み水として使用できたそうです。 坂の左上の石垣上には、「汐見櫓」が建っていました。

坂の左上の石垣上には、「汐見櫓」が建っていました。

看板を見てみると(明治初期の古写真には坂の上に冠木門がありますが、その奥の櫓門は既にありません) 此処の右側には「汐見櫓門」がありました。

此処の右側には「汐見櫓門」がありました。

古写真でも見ませんので、幕末にはすでに無くなっていたのかもしれませんね! 本丸に入る櫓門の石垣は、かなり激しく焔に曝されたようで

本丸に入る櫓門の石垣は、かなり激しく焔に曝されたようで

すぐ傍で見ると、こんなに 割れて劣化しています。

割れて劣化しています。

これも江戸城の火災の生の歴史なのでしょうね!

そんな事を思いめぐらせながら櫓門跡をくぐって、振り返ると ただの石垣があるだけのような佇まいをみせて、静かにそこに・・・!

ただの石垣があるだけのような佇まいをみせて、静かにそこに・・・!

そして此処からすぐ右側に、「皇居東御苑楽部」の建物が 運が良いと、雅楽の笙などの妙なる調べを耳にする事がありますよ!

運が良いと、雅楽の笙などの妙なる調べを耳にする事がありますよ!

楽部を過ぎ右に曲がって行くと この角度から「天守台」に行けます。

この角度から「天守台」に行けます。

最後に梅林坂からのルートを!

今回の江戸城は、平河門から城内に入って梅林坂から天守台までの写真です。 平河門から入って発券所の脇から撮った平河門の渡櫓門です。

平河門から入って発券所の脇から撮った平河門の渡櫓門です。

同じ場所から左側を見ると、大きく曲がりくねっていて 「下梅林門」跡へとつづく土橋になっています。

「下梅林門」跡へとつづく土橋になっています。 クーの推測ですが、此処には高麗門があったと思うのですが、古写真でも見た事がありませんので断定はできませんが・・・。

クーの推測ですが、此処には高麗門があったと思うのですが、古写真でも見た事がありませんので断定はできませんが・・・。

ここの左側は 「天神濠」になっています。右側は「平河濠」ですね。

「天神濠」になっています。右側は「平河濠」ですね。

では「下梅林門」跡に入ってみましょう。 下梅林門跡の桝形に入って高麗門跡を見たところです。

下梅林門跡の桝形に入って高麗門跡を見たところです。

此処から右側は広い長方形の桝形で、向こうに「下梅林櫓門」跡の石垣が見えています。 江戸城の通路は基本的に門と桝形の連続で、実に守りの堅い造りになっているのです。

江戸城の通路は基本的に門と桝形の連続で、実に守りの堅い造りになっているのです。

写真の櫓門跡の石垣の先も左に曲がる桝形になっています。 先へ進んでみましょう。

先へ進んでみましょう。 下梅林櫓門跡の石垣をくぐると、その先は三差路になっていて

下梅林櫓門跡の石垣をくぐると、その先は三差路になっていて 右は「梅林坂」へ、左は「汐見坂」あるいは「二の丸庭園」方面へ行けます。

右は「梅林坂」へ、左は「汐見坂」あるいは「二の丸庭園」方面へ行けます。

三差路の真ん中から左側の高石垣が見えますね。 あの高石垣の左方向には「二の丸庭園」へ抜ける道がつづいています。

あの高石垣の左方向には「二の丸庭園」へ抜ける道がつづいています。 この高石垣の上には二重櫓の「汐見太鼓櫓」があったそうですが、幕末に焼失してしまったそうです。

この高石垣の上には二重櫓の「汐見太鼓櫓」があったそうですが、幕末に焼失してしまったそうです。

この高石垣と「本丸上梅林櫓門」が写った古写真が こんな風に門があったのですね!古写真では右下手前に番所が建っていたのがわかります。

こんな風に門があったのですね!古写真では右下手前に番所が建っていたのがわかります。

殆んど同じアングルで撮って見ると 現在梅の木が植わっている三差路には、「二の丸食違い門」とその奥の上には「本丸上梅林櫓門」の櫓が複雑に立ち並んでいたのですね!

現在梅の木が植わっている三差路には、「二の丸食違い門」とその奥の上には「本丸上梅林櫓門」の櫓が複雑に立ち並んでいたのですね!

さて、また三差路に戻って右側の梅林坂方面の写真を この梅林坂も、曲がりくねってちょっと勾配がきつく、容易に攻め込まれないように設計されているのが分かります。

この梅林坂も、曲がりくねってちょっと勾配がきつく、容易に攻め込まれないように設計されているのが分かります。

坂を上っていきましょう。 良く見ると、上り坂の桝形になっているのが分かります。

良く見ると、上り坂の桝形になっているのが分かります。

坂の途中にある 此処から振り返って、坂の下を見てみると

此処から振り返って、坂の下を見てみると

下梅林門へは左側へ 汐見坂、二の丸方面へは右側へとの写真です。

汐見坂、二の丸方面へは右側へとの写真です。 それでは又上りましょう

それでは又上りましょう 此処には立派な渡櫓門がそびえていたのです!

此処には立派な渡櫓門がそびえていたのです!

くぐってから振り返って見た「本丸上梅林門」跡です。 此処から「本丸」になります。

此処から「本丸」になります。

天守台に向かって行くと、途中左側に 「皇居東御苑書陵部」があり、現在「昭和天皇実録」特別閲覧を実施しております。(今月いっぱい)

「皇居東御苑書陵部」があり、現在「昭和天皇実録」特別閲覧を実施しております。(今月いっぱい)

普段絶対に見る事が出来ない貴重な資料を拝見させていただけます。

書陵部を過ぎると この角度から天守台に向かって行けます。

この角度から天守台に向かって行けます。

最後に城内の地図を添付します。赤線が今回のルートです。

これは、東伊豆・富戸の砂地で出会った「スジホシムシ」です。

なが虫の仲間で、ヒラムシなどの仲間でもあるそうです。

普段は砂の中に潜っていて、砂中の有機物を食べているそうです。

この時は、たまたま砂から出ていてクーと遭遇してしまったのですね!

クーは水中で、見かけない生物と出会った時は触らないように気をつけています。

その生物が人間に対して危険性が無いと分かるまでは、特に素手では絶対に触りません。

ところで

アフリカの「エボラ出血熱」が収まりませんね!

収まるどころか、アメリカ・スペイン・ドイツと感染がじわじわ広がっています。

報道されている通り、今、感染拡大を完全に防止しなければ、全人類が未曽有の危機に陥るのは必定です。

強制隔離などでの、多少の人権侵害もやむを得ないとクーは考えます。

そして、一刻も早く完全な治療法の確立を専門機関にお願いしたいと思います。

できれば日本国内に入って来ませんように!と、切に願うばかりです!!

皆既月食は見ましたか?

皆既月食は見ましたか?

かみさんと買い物に行っていて危なく見過ごすところでした。

気付いた時にはもうこんな半月食になっていました。 皆既になる直前の月です。

皆既になる直前の月です。 皆既月食中!

皆既月食中!

日食と違って、地上では大きな変化は見られませんね! 食事をしていたら、いつの間にか半分以上出ていました。

食事をしていたら、いつの間にか半分以上出ていました。

この後、雲が厚くなってきて、殆んど見えなくなってしまったので

これで終わりとなりました。

自然の現象って、面白いですね!

これは川越氷川神社内にある「八坂神社」です。

実は、クーは勘違いをしていまして

3代将軍家光公により、寛永14年(1637年)江戸城二の丸に一時的に「東照宮」として建立されていた社殿を、明暦2年(1656年)川越城内の三芳野神社外宮として移築され、その後明治5年(1872年)に現在の氷川神社の隣りに、1/4に縮小されて再移築された此の社殿(上写真の左下の拝殿の後ろにある赤漆塗りの社殿)が目的の社殿だったのに・・・

氷川神社の本殿を、再移築された東照宮の一部だと思い込んでしまいました。

中には入れませんので、周りの柵の隙間から撮りました。

此の社殿(氷川神社本殿)は、嘉永2年(1849年)松平斉典の寄進により完成しました。

見事な彫り物は、島村源蔵と飯田巌次郎によるもので、江戸彫りの精巧な彫刻が施されています。

きちんと下調べしなかったので、この彫刻を見て勘違いしてしまったのでした。本当の八坂神社社殿を一枚も撮らずに帰って来たのは残念の極みでありました!

これは、本殿の前に建っている拝殿です。

この拝殿の左側にあるのが

かみさんが此処に来たかった目的の、願いが叶う「絵馬のトンネル」です。

勿論願いを書いて奉納させていただきました。

さらに、拝殿の右側には

夏季には、天の川に願いが届くように、江戸風鈴に願いが書かれた短冊を結わう「縁結び風鈴」のトンネルがありました。

境内には

とか

の、こんなアイテムがありましたよ!

御神水の曲水などもあって面白かったです。

この石鳥居の正面奥が拝殿になっています。

この右側には、朱塗りで木製の大鳥居(木製としては日本一大きい)があって、その扁額の字は勝海舟の自筆だと書かれていました。

それも撮らずに川越城に早く行きたくて焦ってしまいました。

もう一度行って撮り直さなくてはと思っています。

つづく