スプレッドシートに入力された日付などをGoogle Apps Scriptから取得すると非常に長い(詳しい)表記になっています。これらの表示の変更には「Utilities.formatDate()」という便利なものがありましたのでご紹介。

なにやら色々できちゃうこのUtilitiesという奴ですが(zipやらCSVやら魅力的な語句が並びますねぇ・・・)、その中に時間の表示変更機能もありました。

単純にスプレッドシートに入れた時間や日付をそのまま使うと

という様な詳しい表示になります。

普通に、javascript的に

hoge.getMonth()+1;

とかやってもいいんですが、このUtilitiesというのも便利でしたよ。ヽ( ´ー`)ノ

どうやらこのUtilities.formatDate()の表記はJava的な表記法がそのまま使用出来る様です。

GoogleのヘルプサイトにはOracleへのリンクが張ってありました。

↓日本語だとこの辺でしょうか

端的にいえば

という感じの様です。この「表示のフォーマット」の記述がJava的な感じだ、と。

よく使いそうなものを実際やってみましょう。

まずは、基本のJavaScript的な表記。もちろん問題なく使えます。

例として、表示中のアクティブなスプレッドシートの2行目6列(F2セル)に「7/7」と日付が入力してあるとします。

問題なく使えます。

逆に、月や日にちで分岐する、などはこちらの方が便利かもしれませんね。

同じ表記をUtilities.formatDateでやってみましょう。

Utilities.formatDate(hiduke, "JST", "YYYY'年'MM'月'dd'日'");

ちょこっと短くなりましたでしょうか。

表記のフォーマット関連全体が「""」でかこんでありまして、単位などを使用する場合はさらに「''」で囲んで使用します。

「JST」は日本標準時、ですね。

10の位の表示が異なります。

英語表記でしたらそのまま曜日も使えます。

Utilities.formatDate(hiduke, "JST", "YY'/'MMMMM'/'dd' 'EEEE");

「M」や「E」の数を減らすと、省略形(?)も使えます。ちょっとおしゃれですね。

日本語風の曜日表示にする際は、よくある配列からもらう感じになりますでしょうか。

その際注意が必要なのは、Utilities.formatDateでは

月曜は1を返して、日曜は7になる点です。

Javascript的には0が日曜の印象がありますが、ここは異なっています。

Utilities.formatDate(hiduke, "JST" , "u");

"u" というフォーマットが曜日を1~7で返してくれます。それを使用して曜日の日本語表記を配列から取り出す、良くあるテクですね。

曜日が日本語表記で取り出せれば完璧だったのですが、それでもただ「日付表記を整えたい」程度でしたら、便利なのではないでしょうか。

Class Utilities - Google Apps Script ? Google Developers

This service provides utilities for string encoding/decoding, date formatting, JSON manipulation, an...

なにやら色々できちゃうこのUtilitiesという奴ですが(zipやらCSVやら魅力的な語句が並びますねぇ・・・)、その中に時間の表示変更機能もありました。

単純にスプレッドシートに入れた時間や日付をそのまま使うと

Tue Jul 01 2014 11:55:02 GMT+0900 (JST)

という様な詳しい表示になります。

普通に、javascript的に

hoge.getMonth()+1;

とかやってもいいんですが、このUtilitiesというのも便利でしたよ。ヽ( ´ー`)ノ

Java風表記??曜日は要注意

どうやらこのUtilities.formatDate()の表記はJava的な表記法がそのまま使用出来る様です。

GoogleのヘルプサイトにはOracleへのリンクが張ってありました。

SimpleDateFormat (Java Platform SE 6)

SimpleDateFormat is a concrete class for formatting and parsing dates in a locale-sensitive manner. ...

↓日本語だとこの辺でしょうか

SimpleDateFormatクラス - JFormattedTextFieldクラス - Swing

SimpleDateFormatクラスはDateFormatクラスの実装クラスで、より細かいフォーマット方法を指定できます。まず下記のクラス図を見てください。コンストラクタは4つ用意されています。コン...

端的にいえば

Utilities.formatDate( 時間の入ってる変数 , タイムゾーン ,表示のフォーマット);

という感じの様です。この「表示のフォーマット」の記述がJava的な感じだ、と。

よく使いそうなものを実際やってみましょう。

まずは、基本のJavaScript的な表記。もちろん問題なく使えます。

例として、表示中のアクティブなスプレッドシートの2行目6列(F2セル)に「7/7」と日付が入力してあるとします。

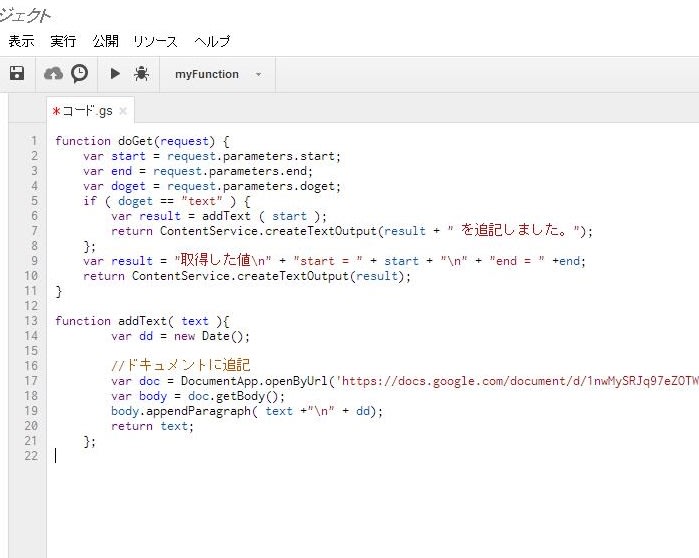

function timeUtil() {

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();

// 日付を取得 2行目6列

var hiduke = sheet.getRange(2,6).getValue();

Logger.log("hiduke →" + hiduke);

//javascript的に

var jsyear = hiduke.getFullYear();

var jsmonth = hiduke.getMonth()+1;

var jsdate = hiduke.getDate();

Logger.log(jsyear + "年" + jsmonth +"月" + jsdate + "日");

};

問題なく使えます。

逆に、月や日にちで分岐する、などはこちらの方が便利かもしれませんね。

同じ表記をUtilities.formatDateでやってみましょう。

Utilities.formatDate(hiduke, "JST", "YYYY'年'MM'月'dd'日'");

function timeUtil2() {

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();

// 日付を取得 2行目6列

var hiduke = sheet.getRange(2,6).getValue();

Logger.log("hiduke →" + hiduke);

//YYYY年MM月dd日

var uHiduke = Utilities.formatDate(hiduke, "JST", "YYYY'年'MM'月'dd'日'");

Logger.log(uHiduke);

};

ちょこっと短くなりましたでしょうか。

表記のフォーマット関連全体が「""」でかこんでありまして、単位などを使用する場合はさらに「''」で囲んで使用します。

「JST」は日本標準時、ですね。

10の位の表示が異なります。

英語表記でしたらそのまま曜日も使えます。

Utilities.formatDate(hiduke, "JST", "YY'/'MMMMM'/'dd' 'EEEE");

function timeUtil3() {

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();

// 日付を取得 2行目6列

var hiduke = sheet.getRange(2,6).getValue();

Logger.log("hiduke →" + hiduke);

//YY / MMMMM / dd EEEE

var uHiduke = Utilities.formatDate(hiduke, "JST", "YY'/'MMMMM'/'dd' 'EEEE");

Logger.log(uHiduke);

};

「M」や「E」の数を減らすと、省略形(?)も使えます。ちょっとおしゃれですね。

日本語風の曜日表示にする際は、よくある配列からもらう感じになりますでしょうか。

その際注意が必要なのは、Utilities.formatDateでは

月曜は1を返して、日曜は7になる点です。

Javascript的には0が日曜の印象がありますが、ここは異なっています。

Utilities.formatDate(hiduke, "JST" , "u");

function timeUtil4() {

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();

// 日付を取得 2行目6列

var hiduke = sheet.getRange(2,6).getValue();

Logger.log("hiduke →" + hiduke);

myTbl = new Array("日","月","火","水","木","金","土","日");

//YYYY年MM月dd日u曜日

var uHiduke = Utilities.formatDate(hiduke, "JST", "YYYY'年'MM'月'dd'日'");

var myDay = Utilities.formatDate(hiduke, "JST" , "u");

myMess2 = myTbl[myDay] + "曜日";

Logger.log(uHiduke + " " + myMess2);

};

"u" というフォーマットが曜日を1~7で返してくれます。それを使用して曜日の日本語表記を配列から取り出す、良くあるテクですね。

曜日が日本語表記で取り出せれば完璧だったのですが、それでもただ「日付表記を整えたい」程度でしたら、便利なのではないでしょうか。

Swipemint - シンプルな最速ランチャー 2.0.2

Swipemint - シンプルな最速ランチャー 2.0.2

Touch Icon Creator 4.2

Touch Icon Creator 4.2

おおひがし@10/20ブロガーズフ

おおひがし@10/20ブロガーズフ