岡山駅前郵便局で重要な用事を済ませた私。

桃太郎像がたたずむ岡山駅

岡山で借りた青い名馬にまたがり、岡山城へ急行します。

駅前から続く大通りを、路面電車とともに進んでいきます。

岡山駅から自転車でだいたい10分ほどで、岡山城本丸に到着しました。

旭川のほとりにたたずむ岡山城。

対岸には日本三名園のひとつ後楽園があり、

旭川にかかる月見橋という橋で行き来できます。

月見橋付近にある砂利の広場が駐輪場になっているようで、ここに青き名馬を停めて、岡山城へ。

戦国時代、岡山周辺を支配していた金光宗高を、1573年(天正元年)に宇喜多直家が暗殺して勢力を拡大したところから、岡山城の歴史は始まります。

直家は備前の戦国大名浦上宗景の支配下にあった「暗殺のプロ」ともいうべき謀略家でした。

ついには宗景に反旗を翻して勝利、追放し、備前一国を支配する大名にのし上がりました。

そんな折、近畿からは織田信長が中国地方にまで勢力拡大を図ると、直家は中国攻略の総大将・羽柴秀吉に降伏し、その勢力を保つことに成功。

ですが直家は病に倒れ、嫡子秀家の行く末を秀吉に託し、世を去ります。

このとき直家は、自らの妻を秀吉の側室に出したため、秀家は秀吉の一門と同様の扱いを受けました。

その秀家は成長して備前57万4千石の大名となり、直家以来の居城が手狭になったため、あらたな城を築くことを計画します。

天正18年(1590年)から築城が始まりました。

途中の朝鮮出兵で秀家は総大将になったため中断しますが、帰国後に再開し、慶長2年(1597年)ここに岡山城が建ったのでした。

しかし秀吉死後の関ヶ原の戦いで西軍の首脳となった秀家は八丈島へ流されることとなり、代わって備前に入ったのは小早川秀秋です。

秀秋は岡山の城下の開発に精を出しましたが、2年で死去。

世継ぎがいなかったため家名は絶えてしまい、代わって池田家が入り、明治維新まで続きました。

明治に入ると城の建物は多く撤去され、また戦時には空襲のため天守などが戦災にあって焼失してしまいます。

天守は昭和41年に外観復元というかたちで再建され、現在に至っています。

それでは岡山城を登城しましょう。

まずは旭川の川べりの道から、廊下門をくぐります。

廊下門をくぐると、早くも岡山城の本丸です。

この門からのルートは城の搦め手(裏手)、岡山城最大の泣き所ともいうべきところです。

そのため宇喜多秀家は、旭川の流れを変更して、その弱点をカバーしました。

このあたりは、岡山城の御殿があった場所です。

廊下門は藩主の住居(本段)と政庁(表書院)を結ぶ廊下の役割を果たしていたため、この名が付いたといいます。

廊下門をくぐりました。

門と城壁に囲まれた白壁の通路もいい感じです。

この先は、表書院跡。

岡山藩の政庁があったところです。

表書院跡の一画になにやら窪地が。

宇喜多秀家の頃の石垣が展示されています。

こんな石の塊の、そのまた一部を見たところでなんの面白味もなさそうですが・・・

案内板によると、この石垣の隅にあたる部分は、2辺のなす角が70度。

このような、石垣の2辺がなす角が鋭角となっている石垣は、全国的に珍しいそうです。

それにしても「なす角」「鋭角」なる表現は、数学以外ではとんと聞かないですね。

表書院跡からの天守と廊下門。

そこから後ろを振り向くと、

月見櫓【国指定重要文化財】です。

岡山城で歴史的価値のある建物はこちら。

1620年代に建てられたそうです。

城の北西を守る隅櫓で、城外(右の画像)は白漆喰で塗り固められ、防火も万全の堅固な造り。

しかし城内(左の画像)は、2階に雨戸付きの縁側が備えついていて、月見などの催しがあったそうです。

表書院跡と、天守側を隔てる不明門をくぐります。

不明門をくぐった先の広場は本段跡で、藩主が生活していたところです。

本段の勝手口、六十一雁木上門は、石段が61段あったためその名が付いたとか。

そしていよいよ天守【外観復元】が見えてきます。

「烏城」の異名をとる黒い天守は、当時、壁を黒漆で塗ったためであり、戦国時代末期のトレンドに沿ったものといいます。

フォルムはかなり個性的で、2階建ての建物を上中下の3層に重ねた構造です。

天守の礎である天守台は、かなり珍しい不等辺の5角形をしています。

天守に入ろうとすると・・・展示品入替のため入場料半額になっているではないか!

ということで、150円を支払って中に入ります。

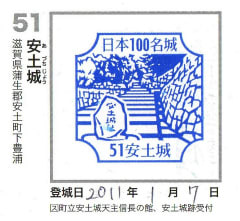

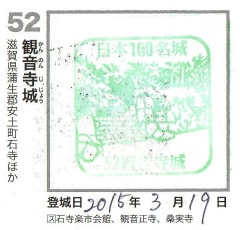

天守入口にある100名城スタンプを滞りなく回収します。

70番、岡山城!

このスタンプ帳に新たなるスタンプが押印されるのは、なんと3年ぶりのことです。涙、涙、涙(T_T)

あ!観音寺城のスタンプがあったか・・・でも中国地方の城攻めは初!ですな。

中はえらく近代的なエレベータが配備されています(T_T)

例のとおり、岡山城の歴史、宇喜多直家・秀家や小早川秀秋ら城主の業績などが展示されていました。

あとは、備前焼の陶芸体験なんてものもありました。なぜ城の中で!?

天守のしゃちほこを見て、

次に行く後楽園を望んで、早々に出てしまいました。

ふたたび旭川の川辺。

いろいろな角度から天守を見上げます。

まずは北東から。

天守の石垣は、宇喜多秀家の築城当初から残る野面積みのものです。

南東側から天守を仰ぎ見て・・・そろそろ時間かな。

岡山城本丸から旭川にかかる月見橋を渡ります。

いちばん画になる旭川の川べりに立つ天守を眺めつつ、後楽園に向かいました。