こうして遭難者に対する支援が政府をあげて行われ、日本海軍のコルベット艦、「比叡」と「金剛」が、遭難事故の20日後の10月5日に、東京の品川湾から出航、神戸で生存乗員を分乗させ、翌年の1891年1月2日にオスマン帝国の首都・イスタンブルに送り届けた。なお2隻には、秋山真之ら海兵17期生が少尉候補生として乗り組んだ。画像左が比叡、右が金剛。

エルトゥールルの遭難はオスマン帝国内に大きな衝撃を呼んだが、アブデュルハミト2世のもとでは人災としての側面は覆い隠され、天災による殉難と位置付けられ、新聞で大きく報道されるとともに、遺族への弔慰金が集められた。

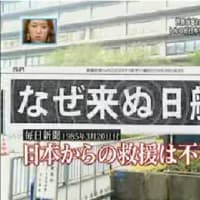

またこのとき新聞を通じて大島村民による救助活動や、日本政府の尽力が伝えられ、当時オスマン帝国の人々は、遠い異国である日本と日本人に対して、好印象を抱いたといわれている。

そして、この事故を機に明治時代、国交のなかったオスマン朝トルコの都イスタンブールに渡り、日本とトルコの友好の基礎を築いた青年がいた。500人以上が犠牲となった和歌山県沖でのトルコ軍艦エルトゥールル号遭難事故の義援金を集め、単身トルコまで届けた山田寅次郎だ。

オスマン帝国は「エ号」の生存者の救助や遺体の収容に献身的な力をつくしてくれた大島村の人たちに対し、3000円(現在の6000万円相当)を贈った。感謝の大きさがあらわれた金額である。沖村長はこれを村民に分配することなく銀行に預け入れ、その利息を村全体のためになることに使った。

一方、日本国内でも新聞社の呼びかけで義捐金が集められて犠牲者の遺族に送られたりしたが、個人でも募金を始めた青年がいた。山田寅次郎である。

旧沼田藩の家老の子として1866年(慶応2年)に江戸で生まれた山田は、小学校をおえると英語、ドイツ語、フランス語などを学び、16歳で茶道「宗偏流」の家元、山田家の嫡子になった。文才にも恵まれていた山田は、当時一流のジャーナリストたちと親交を結び、新聞に才筆をふるっていた。「エ号」の遭難事故の発生は、彼が24歳のとき。熱血漢の山田は、

「近い将来に日本と修好条約を結ぶべく、アジア大陸の西端よりはるばる、1年もかけて来日してよしみを結びながら、不運にも熊野灘の暴風雨にのまれし心情を思えば、胸張り裂ける思いなり。同じアジアの民として、犠牲者たりし人々の心情、いかばかりなりや」

とのキャンペーン活動を展開。全国各地で演説会を開いて、1年でほぼ5000円(現在の約1億円)の寄付金を集めると、外務大臣青木周蔵のもとを訪ね、「これをトルコに送り、遭難者遺族への慰霊金にしてほしい」と依頼した。

山田も偉いが、青木も偉い。

「これは君個人が集めた天下の浄財。君自身が届けに行き、国交樹立の日のため、国情をよく見聞してほしい。たまたま、わが国がフランスに発注した軍艦を引き取りに、海軍の仕官たちがヨーロッパへ発つ。便乗して行くといい」

青木のすすめで、山田は単身イスタンブールへ旅立ち、会見したアブドゥル・ハミド二世にまず、山田家伝来の鎧兜と太刀を献上した。

オスマン帝国の高官は山田に、思いがけない要望をした。

「これからのわが国を背負って発つ青年士官たちに、日本語と日本の精神や文化について教えて頂きたい。このお願いをする日本人は、あなたで二人目です」

「喜んでお引き受けしましょう。して、一人目の日本人というのは、どなたです?」

答えは、「エ号」の生存者69名を送還する「比叡」に乗船して訪トを果たした時事新報社の特派記者、野田正太郎だった。野田こそ、トルコに定住した最初の日本人に他ならない。野田は病いを得て帰国して行ったが、山田は優秀な陸軍士官と海軍士官に日本語と“日本学”というべき精神論を講じた。その士官のひとりが、1923年(大正12年)に「トルコ共和国」を誕生させた近代トルコの父、ケマル・アタチュルクだった。後年、山田と再会したアタチュルクはそれを明言。山田当人を大いに当惑させたと言う。

山田は士官学校の教師を辞した後もイスタンブールに留まり、ガラタ橋の近くに日本の工芸品を商う店を構え、“日ト貿易”の出発店を築いた。これらを発展させたのが、「大阪日土貿易協会」である。日本とトルコの通商の基礎づくりを固めるかたわら、山田は日トの共通の敵であるロシアの動きをさぐって本国へひそかに伝える諜報活動を展開。あのバルチック艦隊がボスポラス海峡を抜けて日本へ向かうであろうことと、いち早く日本に伝えていた。

日本の近代史の中で、山田ほど波乱万丈の歴史を生きた男は少ないのだが、なぜか小説でも映画でも描かれていない。山田はトルコに12年間在住し、トルコを第二の故郷にした男。民間レベルで日トの友好と親善のいしづえになったが、1914年(大正3年)に第1次世界大戦が始まると、トルコはドイツ側につき、日本はフランスとロシア側についたため、日トは準交戦国になってしまい、山田は帰国。紙巻タバコの洋紙を製造する製紙会社を経営する実業家への道を歩みだした。

第1次世界大戦の終結から6年。すなわち1924年(大正13年)5月、日本はトルコ共和国と正式に国交を結び、翌年にはイスタンブールに正式に日本大使館が、東京にはトルコ大使館が開設されている。東京のトルコ大使館の開設に当たっては、それまで“民間日ト大使ともいえる役割を果たしてきた山田が、何くれとなく助言し、援助を惜しまなかった。

山田は東京にトルコ大使館が開設されたこの年の秋、「大阪日土貿易協会」を立ち上げて理事長の職につくと、両国の貿易事業の実行にとりかかった。その一方、「エ号」遭難の地の樫野の墓地に慰霊碑を建てるべく、募金集めに奔走した。こうして建立されたのが、昭和天皇が1929年(昭和4年)の行幸のおりにおまいりされた慰霊碑である。

山田は1957年(昭和32年)まで生き、91歳の天寿を全う。日トの架け橋になった、かけがいのない民間人として記憶に留めておきたい人物である。

*トルコのイスタンブールについては、箇所によってイスタンブルとも表示されています。庄野真代の歌った”飛んでイスタンブール”という曲もヒットしこの都市の名前が知れ渡りましたが、トルコ語での発音はイスタンブルと音を伸ばさない呼び方だそうです。

エルトゥールルの遭難はオスマン帝国内に大きな衝撃を呼んだが、アブデュルハミト2世のもとでは人災としての側面は覆い隠され、天災による殉難と位置付けられ、新聞で大きく報道されるとともに、遺族への弔慰金が集められた。

またこのとき新聞を通じて大島村民による救助活動や、日本政府の尽力が伝えられ、当時オスマン帝国の人々は、遠い異国である日本と日本人に対して、好印象を抱いたといわれている。

そして、この事故を機に明治時代、国交のなかったオスマン朝トルコの都イスタンブールに渡り、日本とトルコの友好の基礎を築いた青年がいた。500人以上が犠牲となった和歌山県沖でのトルコ軍艦エルトゥールル号遭難事故の義援金を集め、単身トルコまで届けた山田寅次郎だ。

オスマン帝国は「エ号」の生存者の救助や遺体の収容に献身的な力をつくしてくれた大島村の人たちに対し、3000円(現在の6000万円相当)を贈った。感謝の大きさがあらわれた金額である。沖村長はこれを村民に分配することなく銀行に預け入れ、その利息を村全体のためになることに使った。

一方、日本国内でも新聞社の呼びかけで義捐金が集められて犠牲者の遺族に送られたりしたが、個人でも募金を始めた青年がいた。山田寅次郎である。

旧沼田藩の家老の子として1866年(慶応2年)に江戸で生まれた山田は、小学校をおえると英語、ドイツ語、フランス語などを学び、16歳で茶道「宗偏流」の家元、山田家の嫡子になった。文才にも恵まれていた山田は、当時一流のジャーナリストたちと親交を結び、新聞に才筆をふるっていた。「エ号」の遭難事故の発生は、彼が24歳のとき。熱血漢の山田は、

「近い将来に日本と修好条約を結ぶべく、アジア大陸の西端よりはるばる、1年もかけて来日してよしみを結びながら、不運にも熊野灘の暴風雨にのまれし心情を思えば、胸張り裂ける思いなり。同じアジアの民として、犠牲者たりし人々の心情、いかばかりなりや」

とのキャンペーン活動を展開。全国各地で演説会を開いて、1年でほぼ5000円(現在の約1億円)の寄付金を集めると、外務大臣青木周蔵のもとを訪ね、「これをトルコに送り、遭難者遺族への慰霊金にしてほしい」と依頼した。

山田も偉いが、青木も偉い。

「これは君個人が集めた天下の浄財。君自身が届けに行き、国交樹立の日のため、国情をよく見聞してほしい。たまたま、わが国がフランスに発注した軍艦を引き取りに、海軍の仕官たちがヨーロッパへ発つ。便乗して行くといい」

青木のすすめで、山田は単身イスタンブールへ旅立ち、会見したアブドゥル・ハミド二世にまず、山田家伝来の鎧兜と太刀を献上した。

オスマン帝国の高官は山田に、思いがけない要望をした。

「これからのわが国を背負って発つ青年士官たちに、日本語と日本の精神や文化について教えて頂きたい。このお願いをする日本人は、あなたで二人目です」

「喜んでお引き受けしましょう。して、一人目の日本人というのは、どなたです?」

答えは、「エ号」の生存者69名を送還する「比叡」に乗船して訪トを果たした時事新報社の特派記者、野田正太郎だった。野田こそ、トルコに定住した最初の日本人に他ならない。野田は病いを得て帰国して行ったが、山田は優秀な陸軍士官と海軍士官に日本語と“日本学”というべき精神論を講じた。その士官のひとりが、1923年(大正12年)に「トルコ共和国」を誕生させた近代トルコの父、ケマル・アタチュルクだった。後年、山田と再会したアタチュルクはそれを明言。山田当人を大いに当惑させたと言う。

山田は士官学校の教師を辞した後もイスタンブールに留まり、ガラタ橋の近くに日本の工芸品を商う店を構え、“日ト貿易”の出発店を築いた。これらを発展させたのが、「大阪日土貿易協会」である。日本とトルコの通商の基礎づくりを固めるかたわら、山田は日トの共通の敵であるロシアの動きをさぐって本国へひそかに伝える諜報活動を展開。あのバルチック艦隊がボスポラス海峡を抜けて日本へ向かうであろうことと、いち早く日本に伝えていた。

日本の近代史の中で、山田ほど波乱万丈の歴史を生きた男は少ないのだが、なぜか小説でも映画でも描かれていない。山田はトルコに12年間在住し、トルコを第二の故郷にした男。民間レベルで日トの友好と親善のいしづえになったが、1914年(大正3年)に第1次世界大戦が始まると、トルコはドイツ側につき、日本はフランスとロシア側についたため、日トは準交戦国になってしまい、山田は帰国。紙巻タバコの洋紙を製造する製紙会社を経営する実業家への道を歩みだした。

第1次世界大戦の終結から6年。すなわち1924年(大正13年)5月、日本はトルコ共和国と正式に国交を結び、翌年にはイスタンブールに正式に日本大使館が、東京にはトルコ大使館が開設されている。東京のトルコ大使館の開設に当たっては、それまで“民間日ト大使ともいえる役割を果たしてきた山田が、何くれとなく助言し、援助を惜しまなかった。

山田は東京にトルコ大使館が開設されたこの年の秋、「大阪日土貿易協会」を立ち上げて理事長の職につくと、両国の貿易事業の実行にとりかかった。その一方、「エ号」遭難の地の樫野の墓地に慰霊碑を建てるべく、募金集めに奔走した。こうして建立されたのが、昭和天皇が1929年(昭和4年)の行幸のおりにおまいりされた慰霊碑である。

山田は1957年(昭和32年)まで生き、91歳の天寿を全う。日トの架け橋になった、かけがいのない民間人として記憶に留めておきたい人物である。

*トルコのイスタンブールについては、箇所によってイスタンブルとも表示されています。庄野真代の歌った”飛んでイスタンブール”という曲もヒットしこの都市の名前が知れ渡りましたが、トルコ語での発音はイスタンブルと音を伸ばさない呼び方だそうです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます